本文来自: 东方证券财富研究,作者:郭忠良、方慧玲

本次为东方证券的专题策略会——地缘冲突、通胀前景和资产配置。文章为华创证券研究所-多元资产配置组组长郭忠良和东证衍生品研究院农产品资深分析师方慧玲的分享。

一、美国通胀前景与美联储货币政策

郭忠良:华创证券研究所-多元资产配置组组长

感谢达飞总的邀请,下面由我向各位汇报一下,关于海外通胀和美联储货币政策的一些想法。在开始前,首先想阐述本人对当前名义通胀高企的框架性理解——需求是名义通胀高企的基础,供给是名义通胀高企的催化剂。即从需求的角度看,名义通胀高企是债务增长创造需求的速度较快,同时新冠疫情和碳减排约束下,供给修复/扩张的速度较慢的结果。

1.名义通胀压力从何而来

前面讲了我对于名义通胀的框架性理解,即债务创造需求快,然后疫情和碳减排约束了供给修复,这在美国的名义通胀问题上表现尤其明显。1980年至2019年的四次经济衰退期间,美国个人可支配收入的最好结果是持平,大部分都是下降的。但2020年新冠疫情导致经济衰退后,我们看到美国家庭个人可支配收入是逆周期增长的,这要归功于特朗普政府和美联储强有力的政策协调,直接给家庭发现金。拜登政府上台后,又给居民部门发了一轮现金。结果是个人可支配收入支撑美国家庭消费需求呈现“V”型反弹。

另外,我们还看到2020年这轮美国失业率,比此前四次经济衰退期间失业率的上升幅度要大,但回落速度也很快,这导致个人的工资收入和工资议价能力都抬高了,客观上也使得家庭消费获得了支撑。

失业率之所以快速回落,原因来自产出的快速修复。此前四次经济衰退以后,四季度产出缺口/GDP比重收缩至经济衰退之前的60%-70%,2021年二季度则是收缩至90%。

产出缺口如此快收缩,原因是2020年经济衰退导致的美国信用收紧力度和持续时间都比较小。以高盛金融环境指数为准,2020年该指数上升的高度低于2008年和2001年,而且该指数回到经济衰退以前,2020年就用了6个月,2008年用了81个月,2001年则用了75个月。

受到社交封锁和自我隔离的刺激,美国家庭消费快速修复的同时,其消费结构严重不均衡,商品尤其是耐用品的需求逆势增加,服务消费较弱。这就使得美国的旺盛需求,外溢至包括中国在内的非美经济体,同时,这些经济体的供给限制,转化成耐用品价格上涨,使得耐用品价格从通胀的拖累项变成助推项,这是过去25年没出现过的。所以,美联储面对耐用品和服务两个方面价格的上涨,其货币政策必然要采取完全不同于此前25年的应对,但主要思路还是压低耐用品价格/能源价格,也就是非核心通胀的部分。

2.美联储如何应对高通胀

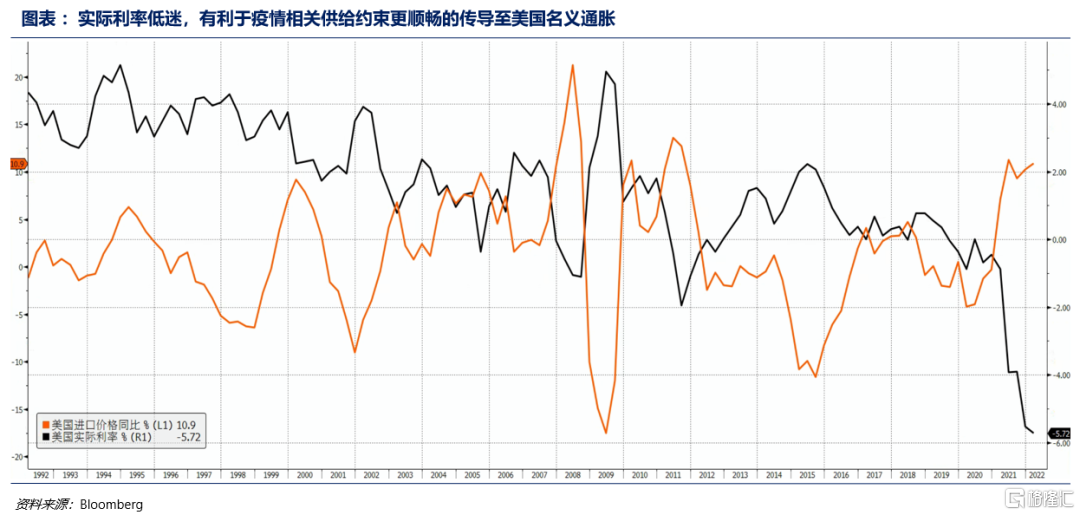

前面达飞总提到,泰勒规则隐含联邦基金利率目标比较高的问题,这里泰勒规则是海外发达经济体央行设定基准利率的一个经典框架,调整央行基准利率的目的,是为了调整实际利率,实际利率是央行货币政策向资产价格/实体经济映射的中介。无论是通胀保值债券(TIPS)还是长期美债与CPI之差,美国的实际利率都处于极端低位,10年期美债利率与CPI之差位于-6%以下。

前面我们提到,美国的产出缺口基本收敛完成,也就是经济复苏阶段已走完,那么这时候实际利率如此低,只能说明美联储的货币政策退出过于滞后。原因大家也知道,就是追求所谓的Max Employment。实际利率过低的结果是,2021年二季度美国家庭耐用品实际需求触顶回落后,美国进口价格同比加速上行。对应到非美经济体,表现为海外实际需求回落,但名义出口增速还能维持,去年下半年至今,我国出口也是这种情况。

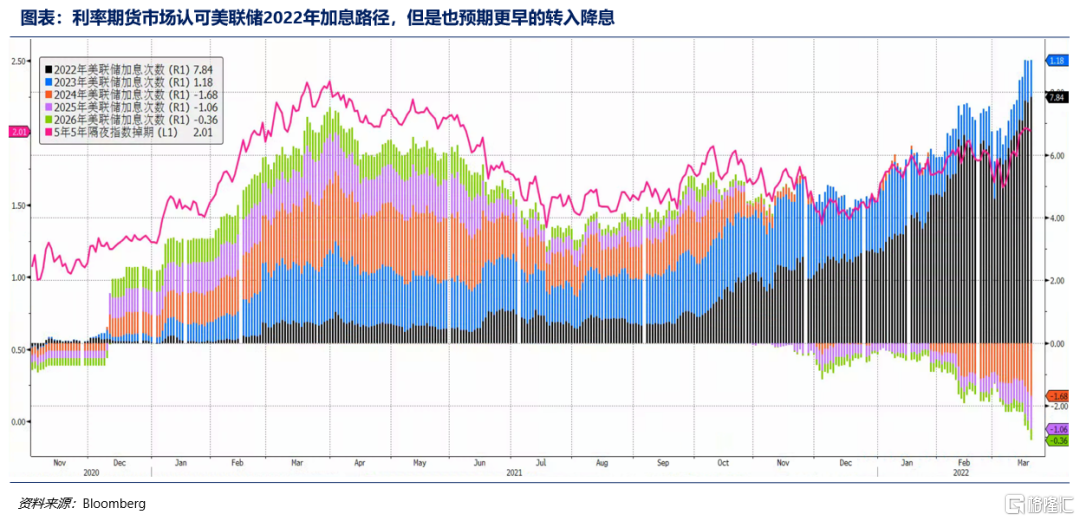

如果美联储想要应对通胀问题,就得压低耐用品/能源价格,那么就需要推高实际利率,这时美联储首先想到的是加息。3月点阵图美联储表示2022年要加息7-8次,2023年还要再加息2-3次。这背后是美联储认为,美国经济面临的是高通胀拉低家庭实际收入和推高企业成本的问题,不是债务融资供给和成本的问题。3月Powell记者会上讲了,他认为美国经济可以承受美联储货币政策退出,理由是就业市场很强劲,同时私人资产负债表比较健康。此外,美联储监控经济衰退风险,使用的是10年与3个月美债利差,这个利差现在有174个基点,距离经济衰退还很远。金融市场则预期,美国经济无法承受美联储货币政策收紧,10年与2年期美债利差只剩下24个基点,一旦继续加息导致其倒挂,对应的就是债务融资供给收紧,拖累美国家庭消费和企业投资。

上述两个利差的背离,来自美联储一直滚动持有3200亿美元T-bills。美联储和金融市场之间的分歧客观存在,但只要不影响美股,美联储也不会试图弥合这种分歧。然而,如果金融市场的经济衰退预期影响到美股,那么美联储就要采取行动,阻止10年与2年期美债利差倒挂。方法有两种:一是更快缩表,同时明确吿诉市场,缩表可以代替加息,这个问题在3月记者会上讲得很清楚了;二是出售住房抵押贷款证券(MBS),然后把资金投向一年以上的美债。

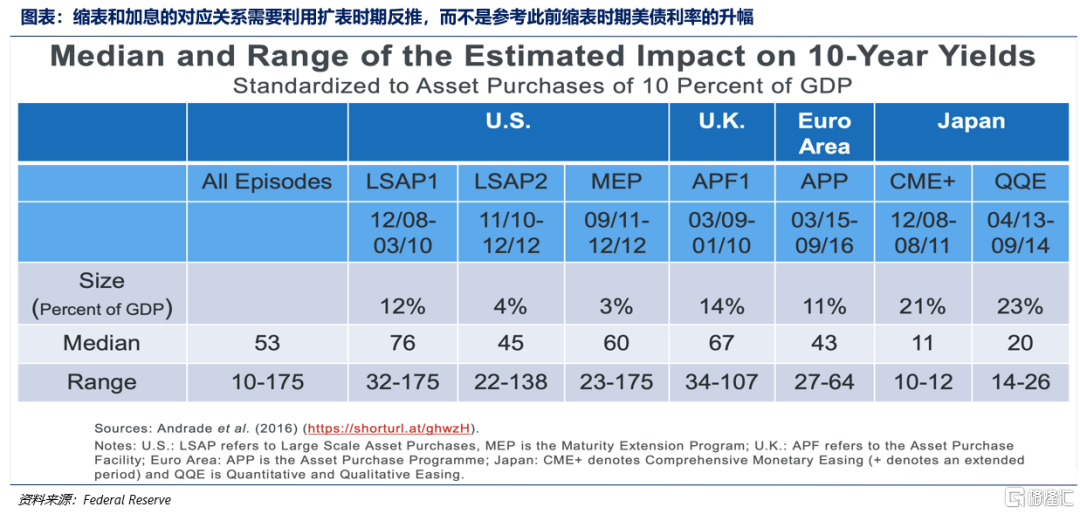

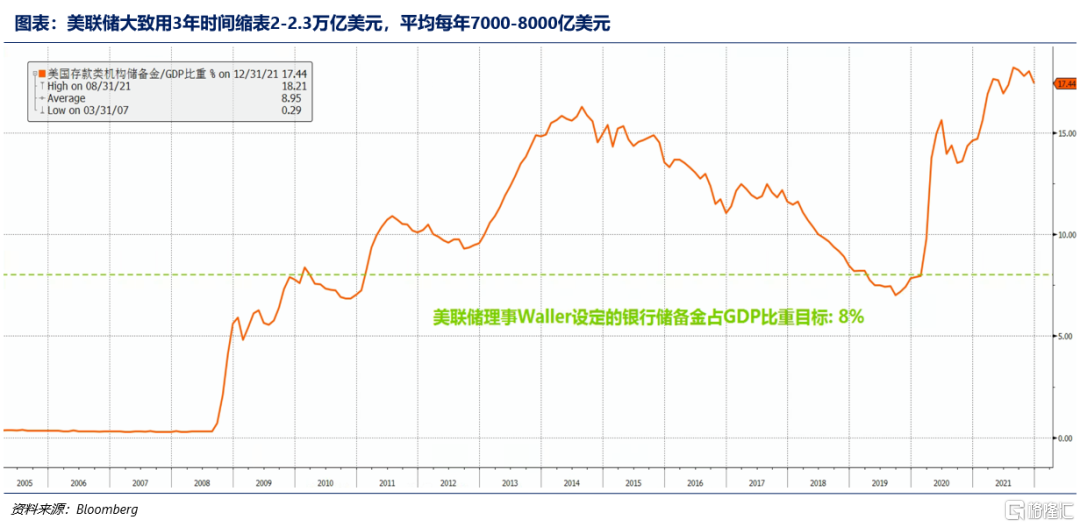

至于缩表和加息之间的替代关系,大家可以把2008-2012年美联储扩表压低10年期美债利率的结果反过来使用,而不是使用2017-2018年美联储缩表规模和美债利率上行的对应结果。因为后者掺杂了经济衰退预期,导致缩表代表的加息次数被低估了。从图表可以看到,缩表6000亿相当于加息2次,缩表8000亿相当于加息3次。关于缩表本身,目前来看,潜在的缩表规模是银行储备金/GDP比重从17%回落至8%,大致规模为2-2.3万亿美元。时间为3年,也就是2022-2024年,平均每年缩表7000-8000亿美元。

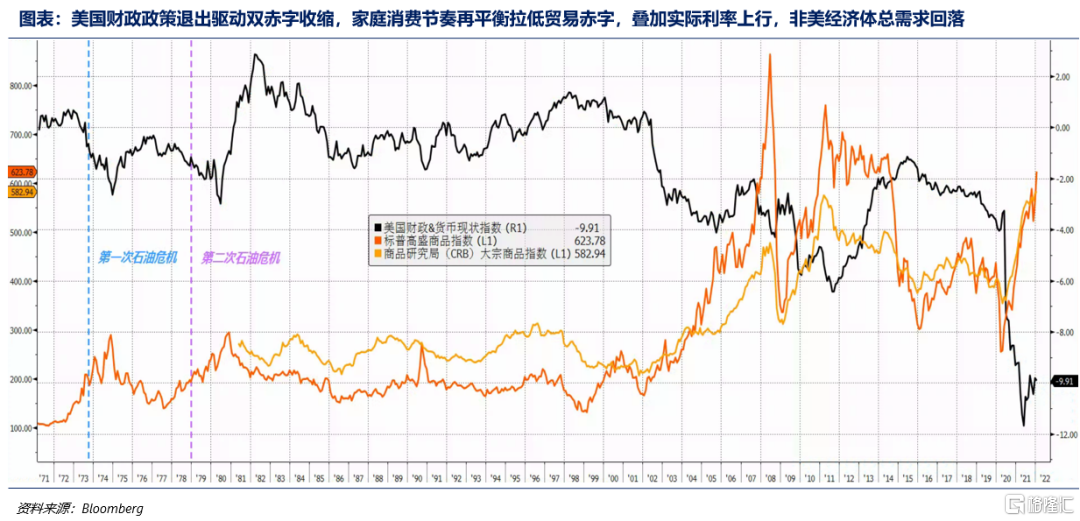

最后就是美联储能否控制通胀的问题,我的结论是,在美国财政宽松退出的前提下,只要美联储愿意,就可以控制通胀。对此,建议大家关注两个指标——美国“双赤字”/GDP的比重、美国实际利率,也就是10年美债利率减去CPI。我们把这两个指标各赋予50%权重,加总得到美国财政&货币指数,反映美国财政和货币的宽松程度。我们选取1973年和1979年两次石油危机期间,发现即使能源危机期间,只要美国财政与货币双收紧,那么大宗商品价格和通胀也会承压下行。今年美联储加息和缩表,基本上就是套用了上世纪80年代沃尔克时期的经验。图表反映了沃尔克时期抑制通胀的过程,那时也是加息的同时移除银行储备金,最后把通胀压下去了。

中长期通胀的干扰因素较多,去全球化和能源转型是名义通胀的刺激因素,人口结构则是名义通胀的拖累因素。单从人口结构来看,现在全球20-44岁人口的同比增速低于5%,70年代至少在15%以上,这个差异是审视中长期通胀问题时,需要关注的。

3.对于新兴市场的外溢影响

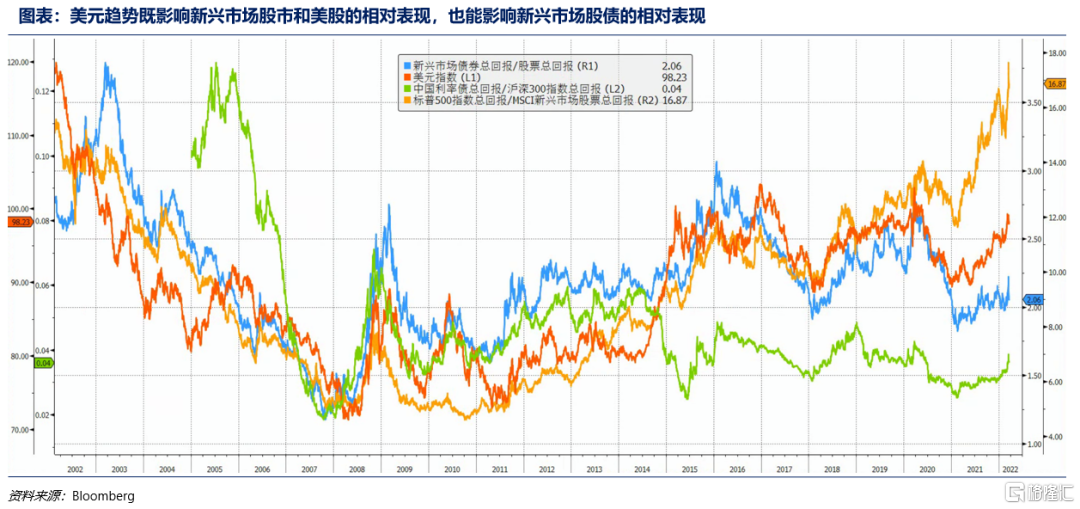

要明确的是,美联储没办法解决供给问题,只能调整全球的名义需求。显然,美联储不希望自己陷入经济衰退,来缓解全球的通胀问题。那么结果就是美联储收紧货币政策,去冲击非美经济体尤其是新兴市场的需求。其中的路径大致有三个:一是美债利率和美元上行,新兴市场金融资产估值下行,伴随着资本流出。这个问题不用赘述,因为2021年以来国内就在经历这个过程。美联储推高实际利率,外资买入新兴市场资产,必然要求更高的风险溢价补偿,反映到股市就是权益风险溢价,债市就是和美国的长债利差,汇率就是货币汇率远期点。国内股市估值下移,其实就是推高权益风险溢价。中美利差收窄引起外资减持国债都来自于此。

二是美联储推高实际利率,美元贸易加权汇率走高,拉低美国进口价格。结果是价格因素不再支撑新兴市场出口,那么在美国家庭耐用品实际需求已经下来的情况下,新兴市场名义外需也就下来了。

三是美国实际利率抬升和新兴市场名义外需下来,大宗商品的需求端预期也要调整,这时供给因素驱动下,极度的贴水结构就难以维持了。反馈到新兴市场就是,企业现金流走弱,债务杠杆约束加强,拖累产能利用率和库存需求。

基于以上三点,无论是刺激经济,还是避免金融市场动荡,都需要新兴市场央行放松货币政策,这就意味着和美联储货币政策背离。届时,美元越强,那么新兴市场债券与股票的总回报之比也就越高。2021年新兴市场和国内的该比值,没有紧跟美元走强,还是刚才提到的原因,美国实际利率低迷,新兴市场出口以价补量导致。但是2022年美联储收紧货币政策,就不存在这个路径了。

4.国内经济和资产配置

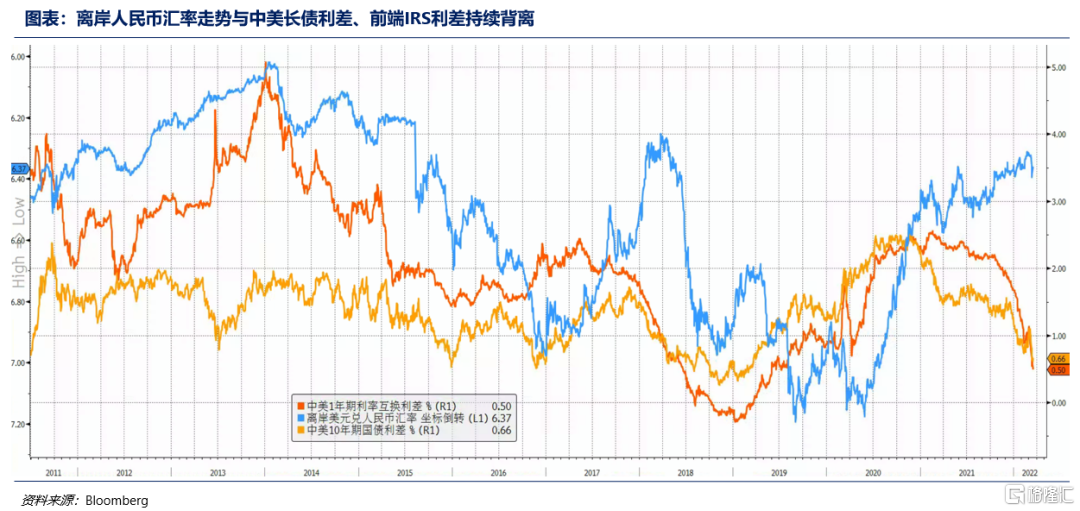

国内经济就说两点:首先经济基本面、货币剪刀差向下,PPI-CPI居高不下,这种背离上次出现还是2008年,而且现在净出口对国内经济的贡献比较明显,这和2008年的情况也类似。其次是信用环境,年初以来,实际利率和人民币有效汇率重回双升,如果考虑A股估值的下移,整体的信用环境尚未明显放松。银行间7天回购利率中枢,还未反映这种压力。

股债配置层面,相较于债券而言,股票基本不高估了。如果着眼未来1年以上,那么股票的左侧机会正在逐渐出现。但从股市的ERP水平来看,绝对的底部尚未出现。

关于人民币,中美长债利差代表的基本面差异、中美1年期利率互换(IRS)利差代表的货币政策差异都大幅度收敛了,汇率单靠价格因素支持的出口支撑着,在国内看来是实体经济的支撑,但是本质上是美联储货币政策收缩太慢的结果。

二、俄乌冲突对农产品市场的影响

方慧玲 东证衍生品研究院农产品资深分析师:

1.俄乌农产品在国际市场上的低位

谷物方面:乌克兰玉米出口量占全球比重为16.45%,小麦出口占比11.61%;俄罗斯小麦出口量占全球比重为16.9%。

油脂油料:乌克兰、俄罗斯和欧盟是世界最重要的葵花籽生产国。乌克兰是全球最大葵籽粕出口国,产量的80%都用于出口,出口量占世界比重高达60.9%。俄乌两国葵籽油产量合计占世界比重近60%,出口合计占世界比重78.32%。

其次是菜籽类产品。虽然两国菜籽产量占比并不大,远不及欧盟、加拿大等国,但乌克兰直接出口菜籽数量占全球比重达20%(主要至欧盟),俄罗斯出口菜油占比14.4%。

2.中国的相关农产品进口依赖情况

谷物:

中国进口的小麦主要来自美国、加拿大、澳大利亚和俄罗斯,美国和澳大利亚进口份额最大,20/21年度自俄罗斯进口的量不足10万吨,占国内需求1.2%。

中国进口大麦中有28%来自乌克兰

中国进口玉米中,上年度65%来自美国,27%来自乌克兰

中国玉米及小麦进口占比相对较小,不到10%,近两年进口玉米明显扩大,外内盘联动性是增强的,外盘上涨将令进口成本提升,进而对国内市场形成提振,但对国内整体供需格局的冲击相对有限。

油脂油料:

2021年中国进口菜籽油200万吨,主要来自加拿大、俄罗斯、乌克兰和澳大利亚,其中俄罗斯进口占16.5%、乌克兰占2.8%。即便乌克兰菜籽油出口受影响,并不会阻碍中国进口节奏。但乌克兰主要出口至欧盟菜油,俄乌局势紧张令国际菜籽价格高企。

中国葵油对进口依赖度较高:2021年中国葵花籽油进口量为126.6万吨,主要来源国是乌克兰,占总进口量的69.39%;其次是俄罗斯,占总进口量的28.32%。

3.俄乌局势对农产品市场的影响

目前黑海出口停滞,俄罗斯也无法出口大宗商品,因其无法在SWIFT国际结算系统中结算。影响到谷物和葵籽系、菜籽系商品的出口贸易,扰乱全球供应链;扰乱俄乌两国油籽压榨生产,本年度俄乌的葵籽压榨生产已经受到影响,葵籽期末库存及库销比同比大增。

俄乌两国大部分农作物将于4月左右开始春播,若冲突长时间持续,新年度两国谷物种植面积也可能受到较大影响,尤其是乌克兰。

俄罗斯是能源及化肥产品的主要供应国,将进一步推高全球作物种植成本(俄罗斯出口全球近50%的硝酸铵化肥,其中大部分化肥销往欧洲;钾肥占全球供应的20%,巴西85%的化肥需要进口,主要来自俄罗斯)

4.响俄乌局势对豆类油脂市场的影响及展望

油脂:上半年料高位震荡,波动风险较大需警惕;豆粕易涨难跌,关注北美新作种植及天气

国际市场:

油脂价格能否继续上涨需要基本面利多因素的进一步发酵,或者出现新利多推动。南美作物减产将体现在全球对美国大豆更严重的依赖,美豆平衡表在21/22和22/23年度上半年度保持高度紧张。美豆运行中枢上移,且低库存背景下市场炒作更易发生,预计美豆2022年全年在1400美分以上运行。

俄乌战争影响路径:初期—市场激烈反映;平稳期—市场反应相对平淡;改善或趋于结束—利空。关注俄乌冲突持续情况,对俄乌新作种植的影响有多大程度。

国内市场:

供给:榨利欠佳,3月大豆到港偏低基本确定,未来半年的月度进口量同比可能难有明显增加,油粕库存或将维持在低位。

需求:油脂被压制在刚需状态;养殖全面亏损,不利豆粕添加比例,但畜禽高存栏保证豆粕基本消费。

油粕低库存、高基差局面暂时还将持续。

关注国内拍卖大豆及油脂的拍卖成交量价情况。

未来的行情可能关注几点:

美豆种植面积及产区天气状况,5-8月的炒作题材

马来增产期产量恢复情况(主要看外来雇工短缺问题的解决情况)

生柴政策是否会松动

俄乌局势发展

5.及展望俄乌局势对谷物市场的影响及展望

国际市场:

USDA 公布的供需数据来看,全球粮食的期末库存及库存消费比呈现下降趋势,其中除中国之外的地区库销比均已降至低位,全球粮食市场供应紧张。

俄罗斯、乌克兰作物玉米、小麦等谷物的主要出口地,俄乌冲突令出口受阻,这将加剧国际粮食供应紧张格局,外盘盘面对此也有了剧烈的反应。

国内玉米市场的展望:

21/22年度国内玉米产需缺口预估:3000-5000万吨,补缺口的主要途径:进口玉米、小麦替代、稻谷替代

配额内进口美玉米已经完全倒挂了,进口处于亏损的状态。两三个月之前还有500-600的进口利润。

小麦跟玉米之间的价差拉大,无法替代玉米。

稻谷的拍卖还在继续,2022年预计稻谷可供应量2800万吨

2022/23年玉米高种植成本支撑。

若无俄乌冲突,在有缺口的背景下,“慢牛”似乎是更合理的剧本,而俄乌冲突将国内的缺口矛盾集中化,主要体现在9月份新粮上市之前。在预期2800万吨稻谷替代供应和储备库内逾1000万吨进口玉米,以及可能的对“以玉米为原料的燃料乙醇”的企业的严格控制,这些相对充足的政策牌之下,可以将近期的市场亢奋理解成“慢牛”行情的提前透支。

预计高位运行,但不建议过分追涨,关注俄乌局势发展情况。