本文来自:债券人,作者:张旭 毛振强

摘要

1、智能化是汽车发展的大趋势

汽车工业的大变革,电动化是上半场,智能化是下半场。智能化依托于电动化,电动化的发展和渗透率的不断提升更好地推动了智能化的进程。相较于传统燃油车,电动化带来车辆控制系统和动力系统的变革,为智能化发展奠定了基础。

电动化下制造端差异缩小,智能化成为新的竞争着力点。在电动化趋势下,传统车的机械性能被电动车降维打击,动力总成的变化和零部件数量减少使得整车制造端更加标准化,制造端差异缩小、附加值减少,产业价值链向智能化倾斜,智能座舱和自动驾驶成为整车厂未来新的竞争着力点。

2、智能化趋势对汽车产业链的影响

智能化趋势下,汽车将实现从“硬件定义”到“软件定义”的转变。硬件定义时代,整车厂通过堆积硬件实现功能;软件定义时代,整车厂通过提供软件服务并利用OTA实现功能的在线升级。

智能化改变整车端盈利模式,软件收费模式带来盈利端的稳定。车企盈利模式由一次性的整车销售转变为一次性的整车销售+持续软件付费,整车厂的盈利由整车销量和存量客户的软件付费所决定。智能化时代最大的变革是软硬件解耦,汽车供应链格局从垂直化向扁平化转变。智能化下由于车身架构的改变,重塑了供应链格局。

3、汽车与手机发展历程对比

汽车行业发展与手机从功能机向智能机的变迁相似,产业巨头的快速发展带动行业变革,国内企业有望充分受益。智能手机时代苹果手机崛起带动相关产业链的快速发展,智能汽车时代特斯拉有望带动汽车产业链重现消费电子产业链辉煌。

4、汽车智能化下受益板块

汽车智能化主要分为智能座舱和智能驾驶:智能座舱中车载屏幕是驾驶者能直接体验到差异化的环节,有望充分收益;智能驾驶主要分为“感知-决策-执行”,感知层中车载摄像头和车载CIS是核心受益环节。

5、重点转债梳理

我们对汽车智能化行业重点转债分别进行了梳理,供投资者参考。分别是联创电子(联创转债)、韦尔股份(韦尔转债)、长信科技(长信转债)。

1、智能化是汽车发展的大趋势

1.1、智能驾驶本质是模拟人类驾驶过程

智能驾驶指的是通过软硬件配合来模仿人类驾驶整个过程,主要分为感知层、决策层和执行层,可分别类比为人类的眼/耳、大脑及手脚。具体来看,感知层主要通过摄像头、毫米波雷达和激光雷达来模仿人类的眼睛和耳朵去进行环境感知,决策层通过AI芯片和算法来模拟人类的大脑进行决策和规划,执行层通过线控转向以及刹车模仿人类的手和脚进行控制和执行。

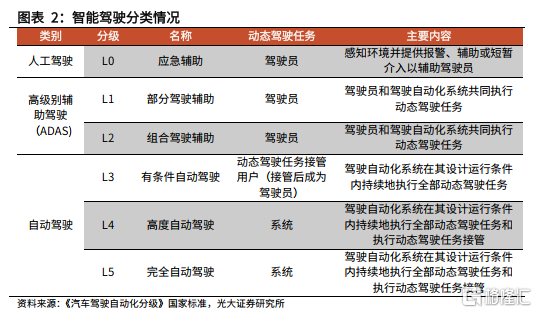

根据不同驾驶辅助程度,智能驾驶可分为不同级别。智能驾驶采用不同类型的传感器,实现车辆对周边道路、行人、障碍物、路侧单元以及其他车辆的感知,在不同程度上实现车辆安全、自主、智能驾驶,根据中国《汽车驾驶自动化分级》国家标准,将智能驾驶分为不同级别:L0级别系统仅提供预警类功能,车辆控制完全由驾驶员掌控,因此属于辅助预警;L1-L2级别系统可接管少部分的,不连续的车辆控制任务,属于高级别辅助驾驶范围(ADAS);L3-L5级别系统可以在激活后的一定情况下执行连续性驾驶任务,因此属于自动驾驶范围。但L5级别的完全驾驶由于技术、法规、政策、标准和道德伦理等问题,其短中期的可行性较低,因此目前L4为可行性较高且落地性较强的高级别自动驾驶等级。

1.2、电动化快速渗透,助力智能化发展

新能源汽车销量持续超预期,渗透率快速提高。2021年新能源汽车销量352.1万辆,同比增长158%,市场占有率提升至13.4%,同比增长8个百分点。根据国务院2020年10月发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,到2025年新能源汽车新车销售将达到汽车新车销售总量的20%左右。新能源汽车由于自身性能和性价比不断凸显,以及爆款车型的不断涌现,已经从政策补贴驱动转变为市场需求驱动,未来新能源汽车渗透率将持续提升,助力智能化发展。

汽车工业的大变革,电动化是上半场,智能化是下半场。智能化依托于电动化,电动化的发展和渗透率的不断提升更好的推动了智能化的进程。相较于传统燃油车,电动化汽车的变革为智能化发展奠定了基础。

电动化带来车辆控制系统的变革,为自动驾驶提供基础。自动驾驶阶段,车身控制和响应速度非常重要,传统燃油机由于机械结构原因,响应时间较长(200ms左右)且调整困难;电动汽车可以改变电流输出,直接调整电机运转速度,从而达到制动效果,响应时间缩减到20ms。一般而言,车辆发生车祸前的反应时间大概是600ms,电动车缩减的响应时间能够为车辆遇险前提供时间来调整,避免事故的发生,为自动驾驶提供基础。

智能化下电子设备增多,电动化为智能化提供电力和空间支持。传统燃油车的动力依靠内燃机,整车电力通过蓄电池提供,智能化下整车用电量明显提升,而搭载的蓄电池容量有限,无法满足其功能需求;电动车以电池为动力来源,机械结构大幅简化,为智能化提供必要的电力和空间支持,实现增加精准的控制和更快的反馈速度,因此电动车相较于传统燃油车具备发展智能化的基础。

1.3、智能化是未来整车厂差异化竞争着力点

电动化下制造端差异缩小,智能化成为新的竞争着力点。传统汽车以动力总成(动力性能、燃油经济性)为主要指标,以NVH控制能力(隔音、滤震、隔热)、安全性(车身强度、气囊数量)、车辆观感(外观与内饰)、车辆尺寸(内外部空间)为竞争差异点;在电动化趋势下,传统车的机械性能被电动车降维打击,动力总成的变化和零部件数量减少使得整车制造端更加标准化,制造端差异缩小、附加值减少,产业价值链向智能化倾斜,智能座舱和自动驾驶成为整车厂未来新的竞争着力点。

年轻消费群体的崛起,带动智能化成为新的消费点。以90/00后为代表的消费群体逐渐崛起并将占据主导,其消费需求很大程度影响了整车厂的竞争着力点。根据SIC预测,2020年90/00后占购车人群的比例为26%,预计到2025年这一比例提升至38%,2030年有望超过50%。90/00后是伴随智能手机发展和崛起的一代人,同时也是对智能化接受度最高的一代,购车时更加关注外观、科技化配置而非质量、安全性,注重体验感和新奇感,汽车的消费属性不断凸显,消费者的选择偏好带动智能化成为新的消费点。

2、智能化趋势对汽车产业链的影响

2.1、软件定义汽车

智能化趋势下,汽车将实现从“硬件定义”到“软件定义”的转变。从汽车发展历程上看,经历了“机械定义-硬件定义-软件定义”不同阶段。在“机械定义”时代,汽车由各类零部件组装而成,仅能满足用户的出行需求,无其他功能,机械设计、动力设备、生产工艺等为整车厂主要竞争点;随着汽车制造工艺和用户需求升级,媒体设备、传感器等元器件数量急剧增长,硬件端的堆积和升级成为整车厂商提供差异化的着力点,汽车进入“硬件定义”时代;在智能化趋势下,整车厂通过提供软件服务并利用OTA实现车内各种功能的在线升级成为发展着力点,汽车从“硬件定义”向“软件定义”时代切换。

2.2、智能化改变整车端商业模式

传统整车制造资产较重,以整车销售为主要收入来源。制造端:传统整车制造固定资产投入较大,折旧摊销压力较大,因此传统整车换代周期一般在5-8年,打造爆款车型和提高产能利用率是整车厂盈利的关键。收入端:传统整车厂主要依靠销售新车盈利,以4S店加盟为主要销售模式。

智能化趋势下,整车厂盈利模式发生变化。车企盈利模式由一次性的整车销售转变为一次性的整车销售+持续软件付费,整车厂的盈利由整车销量和存量客户的软件付费所决定。

整车销售具备明显的周期特征,软件收费模式带来盈利端的稳定。整车厂盈利依赖汽车销售情况,而汽车销售呈现明显的周期波动特征,且汽车整体销量已呈现见顶回落趋势,因此市场往往给予整车厂较低估值;软件收费模式下,汽车厂通过每年对软件服务进行收费,把一次性的整车买卖行为转变成持续收费类的SAAS模式,重塑了整车厂的商业模式。软件收费模式相较于一次性的整车销售最大的优点在于边际成本较低,整车厂只需要通过OTA就可实现动力系统、座舱娱乐系统、自动驾驶系统、车身电子系统、底盘系统等各环节的在线升级,在不改变车辆硬件条件下实现整车性能的提升,给客户带来持续更迭的驾驶体验,整车厂通过对OTA的升级收费便可持续获得收益。

2.3、软硬件解耦,零部件产业链重构

传统汽车产业链以整车厂为主导,维持稳固的金字塔结构,各级供应商分工明确。传统汽车中零部件数量非常多,零部件厂商和整车厂商维持稳固的金字塔结构,包括一级供应商、二级供应商、三级供应商。一级供应商给整车厂配套,提供模块化、系统化的部件;二级供应商为一级供应商提供配套,以电子元件为主;三级供应商为二级供应商配套。由于汽车零部件标准严格,经过客户认证需要耗费大量的时间和精力,因此汽车产业链非常固化,新进入者很难切入。

传统汽车时代,硬件以模块化提供,形成分布式电子电气架构。传统汽车时代以硬件为主、软件为辅,硬件与软件由提供功能模块的Tier1厂商决定,并呈现强耦合关系,即不同的硬件只能使用相配套的软件系统,不能兼容其他软件系统。整车厂只需要把握如发动机等关键零部件的技术,其他功能模块交于供应商来完成,最后由整车厂进行组装。因此,传统汽车时代是分布式的电子电气构架,各个硬件按照功能划分进行模块化组装,相对独立。

智能化时代最大的变革是软硬件解耦,电子电气结构由分布式向集中式转变。智能化时代整车厂需要通过OTA技术对车载系统进行在线升级,而分布式电子电气结构的功能ECU由不同供应商提供,代码不统一且不同ECU中运行着不同的操作系统及应用软件,难以进行整体OTA。

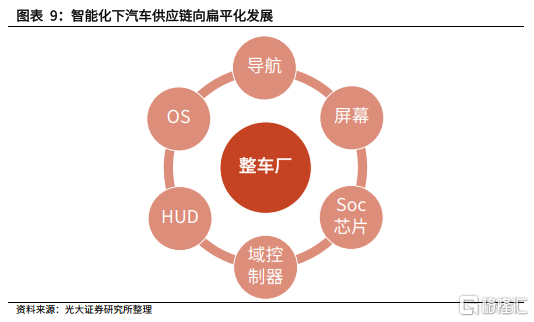

汽车供应链格局从垂直化向扁平化转变。在“软件定义汽车”时代,EE架构从分布式向集中式转变,软硬件的解耦使得软件架构层面打通,未来软件端将是整车厂的着力点。整车厂只有对软件端有较深的理解,才能主导各个供应商进行个性化、定制化的开发,否则只能依赖供应商提供的标准化产品,无法建立自身产品的差异性。在此趋势下,具备自主研发能力的主机厂可跨过Tier 1直接与具备软件实力的Tier 2进行合作,带动Tier 2向Tier 1转移,从而打破之前汽车产业链传统的垂直供应体系,转变为扁平化模式。

3、汽车与手机发展历程对比

3.1、汽车和手机发展历程相似

汽车行业发展与手机从功能机向智能机的变迁相似。从手机和汽车的变革来看,都有网络基础设施的升级支持、产品功能的颠覆性改变和爆款产品的推动。在手机从功能机向智能机转变过程中,经历了通信技术从2G-3G-4G的升级,在此过程中完成了手机从功能机向智能机的切换和普及,功能上在通信功能的基础上增加了社交、娱乐等功能,增加了人机交互时间,并在爆款产品iphone 4的推动下,智能手机渗透率快速提高;汽车智能化趋势下,5G和V2X技术发展为智能化提供网络基础设施的支持,功能上智能汽车在智能驾驶方面有诸多应用场景,并向着无人驾驶目标前进,增加了人机交互时间,并在model 3的推动下行业快速发展,智能汽车渗透率逐步提升。

产业巨头的快速发展带动行业变革,国内企业有望充分受益。手机和汽车的发展过程中,都有产业巨头的崛起带动供应链发生变革:

智能手机时代:苹果开创的“自主设计+供应链管理”体系,把整个生产全部外包,把更多的零件拆分,让几百家供应商直接进入苹果的采购体系,开放的采购模式让国内企业有机会进入苹果产业链,并通过自身的成本和规模优势不断增加市占率,国内企业在技术和生产工艺上不断进步,也诞生出了国内OPPO、VIVO、小米等一批优秀的国内手机厂商。

智能汽车时代:特斯拉打破了传统汽车产业链垂直化供应模式,利用扁平化的方式增加了供应链的灵活性,利于新能源车的研发。传统的汽车供应链比手机更加保守,车企的零部件的采购和定价被部分Tier 1企业牢牢掌握,产业链高度保守,新进入者很难进入,同时新技术的引进需要各级供应商进行协调,不利于智能化下技术的快速迭代。特斯拉的鲇鱼效应使得汽车产业链从封闭转向开放,且汽车零部件行业相较于消费电子行业市场规模更大,中国汽车零部件企业可能出现过去几年消费电子产业链一样的蓬勃发展的机会。

3.2、渗透率是判断需求拐点的关键

渗透率指标是回顾智能手机的发展历程和判断智能汽车需求拐点的关键指标。新品种进入市场后一般会经历“导入期—成长期—成熟期—衰退期”,不同时期对应不同的渗透率和市场增速。从智能手机的发展历程看,15%/40%/70%是智能手机渗透率的三个关键节点:1)渗透率0-15%为导入期:市场仍以功能机为主,智能机仅被少数消费者接受,主流厂商技术差异较小;2)渗透率15%-40%为成长初期:产品升级,软硬件迅速进步,全新体验的爆款产品出现,渗透率快速提升;3)渗透率40%-70%为成长后期:头部企业竞争优势明显,技术升级同时价格下探,智能手机开始普及;4)渗透率70%以上为成熟期:行业增速减缓,需要不断技术创新驱动行业成长,整体偏向周期波动。类比来看,智能电动车发展路径也将大致遵循相似状况,渗透率将是判断智能汽车需求拐点的关键指标。

2022年是电动化进入迅速成长期,智能化迈入发展元年的关键节点。参考智能手机发展历史,终端设备渗透率超过15%时行业进入高速发展时期,目前中国新能源汽车的发展已经从导入期(渗透率0%-15%)向成长前半段(渗透率15%-40%)迈进,行业将迎来高速增长时期,同时电动化的普及也将加速智能化的发展进程。2022年将是汽车智能化从L2向L3跨越的重要窗口,多款支持L3级别自动驾驶的车型将会量产落地,智能化迈入发展元年。

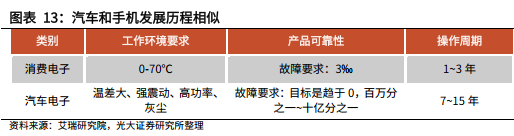

3.3、汽车电子认证壁垒更高,客户粘性更高

对智能汽车产业链而言,由于车规级要求和认证壁垒较高,客户粘性比消费电子更高。汽车行业粘性比消费电子强很多:1)汽车的工作环境比消费电子恶劣、复杂,汽车以安全性和耐久性为评价体系,消费电子以性能为评价体系,因此汽车电子产品可靠性要求更高;2)汽车迭代慢、销量少,且固定资产投入较大,单一型号汽车需要至少出售5年才能获得较高的盈利,车型迭代慢导致供应商更换频率低于消费电子;3)自动驾驶中需要做大量验证试验和上百万公里路测,且算法和硬件结合进行数据训练,更新供应商往往会带来大量的验证工作。

4、汽车智能化下受益板块

4.1、智能座舱

智能座舱是消费者娱乐空间的延展,感知体验明显。智能座舱通过“液晶仪表+中控屏+HUD+氛围灯+座椅+声学系统”等配置升级,使得汽车座舱具备高性能显示和感知交互能力,能为驾驶者带来多功能的驾驶和娱乐体验。智能座舱实际上是人类“第三空间”的拓展,受益于消费者对智能化场景需求的日益增长,渗透率有望加速提升。

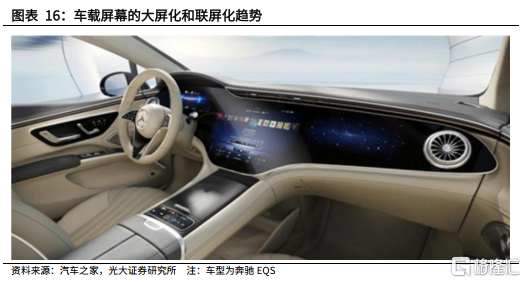

车载屏幕是驾驶者能直接体验到智能驾驶差异性的环节。车载屏幕显示着车内各种信息,也是智能化功能的载体,驾驶者通过车载屏幕实现对车辆信息的实时获取,车载屏幕的升级将会带来驾驶体验的升级,是整车厂打造产品差异性的重要环节。

智能化背景下更多的信息和功能需要车载屏幕显示,屏幕数量大幅提升。智能座舱需要搭载更多的显示屏来显示车辆信息和承载更多的功能,主要功能是辅助驾驶和影音娱乐。目前中控显示屏、仪表显示屏为车载显示主要设备,抬头显示、后视镜屏、前后排娱乐大屏正成为车载显示发展新方向。根据Omdia的数据,2020年全球车载显示屏出货量1.27亿片,预计到2030年达到2.39亿片,CAGR达到6.5%。

智能化趋势下,车载显示向高端化、大屏化、联屏化发展。汽车智能化趋势下,人车交互需求相较传统汽车有大幅提升,传统车载显示屏幕无法满足智能化要求。智能化下人车交互需求大幅提升,对车载显示屏的显示效果、透光率、触控手感等都有更高的要求,推动车载屏幕向高端化发展。并且屏幕尺寸也在加速扩大,大尺寸屏幕能够增加显示内容提升交互体验。另外,传统中控屏由于与仪表盘相隔较远,驾驶者使用过程中需要分散更多注意力,在联屏方案中,仪表与中控屏双联屏共用一块屏幕,削弱了物理分割感,提升了使用体验。

车载屏幕产品要求高,竞争格局稳定。与手机等消费电子产品相比,汽车需要在各类复杂环境中长期使用,因此对工作环境、贮存温度、工作电压等要求高于消费电子产品。具体来看,汽车由于长期高温行驶或存放在户外,因此车载显示器需要有较强的耐热、抗寒性能,工作稳定需要在-30℃至85℃;汽车平均寿命在7-12年,车载屏幕需要达到相应地使用寿命;车载屏幕亮度要求较高,需要在阳光下看清屏幕内容。因此,车载屏幕产品认证严格,认证周期长达2-3年,一旦正式进入客户体系,通常很难被其他厂商取代,客户关系稳定。

车载屏幕产业链主要分为上游显示组件、中游模组和下游整车厂。车载显示产业链上游主要是显示组件企业,包括液晶材料、玻璃基板、偏光片、芯片、PCB、背光模组等;中游模组主要分为显示面板、触控屏和触显模组;下游主要是Tier1企业和整车厂。

4.2、智能驾驶

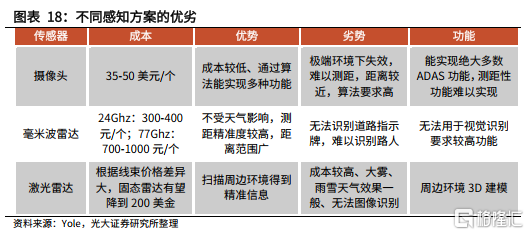

智能驾驶主要分为“感知-决策-执行”三大层面,结合转债市场标的情况,我们主要对感知层中的视觉方案进行分析。感知层主要是通过传感器代替人的眼睛和耳朵,来实现对环境和车身的感知。目前主流的方案主要由三种,分别是通过摄像头、毫米波雷达和激光雷达方式实现,三种方式各有优劣。摄像头方案成本较低,但在极端环境下容易失效且对算法要求极高;毫米波雷达不受天气影响,测距精准,但无法识别物体;激光雷达能够扫描周边环境进行3D建模,但成本较高。目前主流的感知层技术路线:1)以特斯拉为代表的视觉算法方案,以摄像头为主导,搭配毫米波雷达等通过算法构建基于纯视觉效果的路况模型;2)融合感知的激光雷达方案,以激光雷达为主,同时搭载毫米波雷达、摄像头等,可以进行远距离、全方位探测,效果好分辨率高,但硬件成本高。

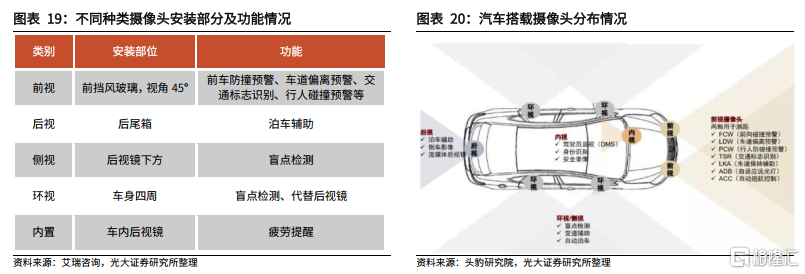

车载摄像头是视觉方案的核心传感。车载摄像头按照功能可划分为感知摄像头(ADAS摄像头)和影像摄像头,按照位置划分可分为前视、后视、侧视、环视和内置摄像头。不同位置摄像头有着不同的功能,共同完成自动驾驶感知功能。

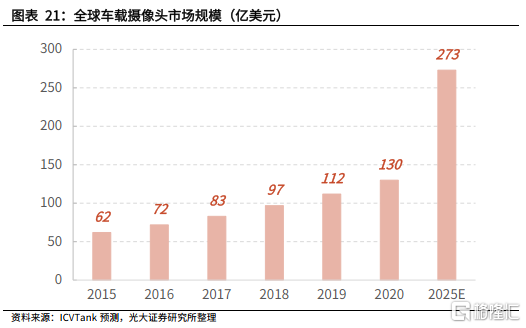

随着自动驾驶推进,单车摄像头数量快速提高。自动驾驶级别的不同,对单车摄像头的数量的要求也不同:L1/2车辆主要以倒车或环视摄像头为主,单车摄像头数量约3-5颗;L3级别需要安装前视摄像头,单车摄像头约8颗;L4/5基本包括各种类型摄像头,单车摄像头在10-20颗。根据ICVTank预测,2025年全球车载摄像头市场规模有望达到273亿美元,2020年-2025年复合增速达到16%。

车载镜头中图像传感器和镜头成本占比最高。车载摄像头主要由光学镜头、图像传感器、图像信号处理器、串行器、连接器等器件。其中图像传感器成本占比最高达到50%,镜头占比达到20%,为车载摄像头中主要成本器件。

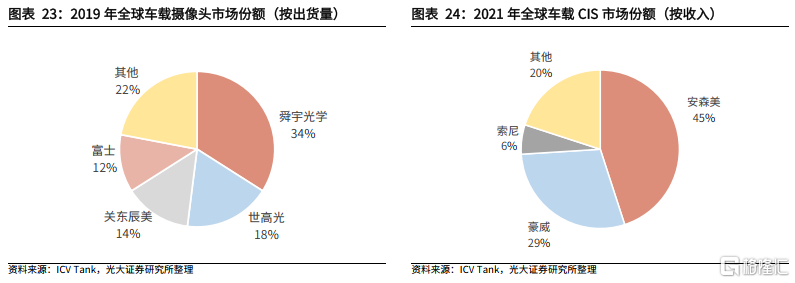

车载镜头中舜宇2019年出货量排名第一、联创迅速崛起。根据ICVTank统计,2019年舜宇光学车载摄像头全球出货量排名第一,市占率达到34%,此外韩国世高光、日本关东辰美、日本富士市占率分别达到18%、14%和12%。我国厂商中除舜宇光学外,联创电子也是具备竞争优势的厂商,目前已经进入特斯拉等主流车厂供应链。

车载CIS市场集中度高,韦尔收购豪威科技成为行业第二。CIS(CMOS Image Sensor)是当下主流车载摄像头图像传感器方案,根据ICV Tank统计,2021年安森美市占率第一达到45%,是绝对的龙头企业,豪威科技市占率达到29%,传统的手机CIS厂商索尼和三星进入车载市场时间较晚,目前仍处于追赶阶段。国内厂商韦尔股份通过收购豪威科技切入车载CIS业务,成为行业第二。

5、重点转债梳理

5.1、联创电子(联创转债)——车载镜头领域国内领先高端供应商

公司以触控显示业务起家,以光学业务作为未来发展战略,车载光学是公司未来最大看点。公司通过Mobileye、英伟达、华为等车企自动驾驶方案切入Tier 1和造车新势力企业,高端自动驾驶镜头供应商国内仅舜宇光学和联创电子,由于车载镜头认证壁垒和技术壁垒高,未来3-5年格局稳定,公司有望深度受益于汽车智能化浪潮。

行业趋势:

智能驾驶趋势下,车载摄像头是感知层核心传感器,单车摄像头数量随着自动驾驶级别的提升而增加。感知层主流传感器为摄像头、激光雷达和毫米波雷达,目前量产车型普遍采用多传感器融合方案,摄像头数量随着自动驾驶功能要求逐步增多。车载摄像头要求更严格,认证壁垒和技术壁垒较高。车规级摄像头由于工作环境相对恶劣,对耐高温、抗震、使用寿命等都有较高要求,一般完整的认证周期需要2-3年,因此车载摄像头技术壁垒和认证壁垒。

公司优势:

1)模造玻璃技术和产能优势为公司车载光学业务建立壁垒。车载摄像头工作环境恶劣,高像素ADAS摄像头需要采用模造玻璃,而模造工艺技术壁垒较高,是光学业务的主要壁垒。公司在模造玻璃方面有很深的技术积累,2014年起深耕超清广角镜头,所积累的技术优势可以直接应用到车载摄像头领域。目前,公司模造玻璃产能已达到5kk/月,仅次于日本豪雅(6kk/月),为全球第二大模造玻璃制造商,公司产能优势明显。

2)通过Mobileye、英伟达等车企自动驾驶方案切入Tier 1和造车新势力企业。Mobileye是全球ADAS视觉识别技术龙头,为整车厂提供“车载摄像头+算法+视觉处理芯片”整体解决方案,公司目前有2颗镜头通过EyeQ4认证、8颗镜头通过EyeQ5认证。Mobileye是整体方案提供商,公司摄像头是绑定Mobileye进行销售,整车厂如果更换摄像头会面临责任划分、设备调试等问题,所以不会轻易更换摄像头供应商,随着Mobileye的高速发展公司有望持续受益。此外,公司进入英伟达研发体系,并进入特斯拉、蔚来、比亚迪等整车厂供应链。

产能规划:

截止2021年底,手机方面,公司手机镜头产能约为18kk/月,手机摄像头模组产能约16kk/月;车载方面,镜头产能约3kk/月,摄像头模组产能0.5kk/月。新增产能方面,公司在综合考虑市场环境等因素情况后,已将非公开发行股票原计划投入“年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目”的募集资金全部用于“年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目”,以加快发展车载光学镜头项目,快速扩充车载镜头产能。此外,合肥车载光学产业园项目投产后将新增5000万颗车载镜头和5000万颗车载镜头模组产能。

估值情况:

截至2022年3月11日,联创转债转股溢价率为18.3%,联创电子PE(TTM)为120.4倍,转股溢价率处于低位但PE指标处于较高位置。

风险提示:

1)智能驾驶渗透率低于预期的风险。

2)产能扩张不及预期的风险。

5.2、韦尔股份(韦尔转债)——国内CMOS图像传感器龙头

公司以半导体分销业务起步,2019年收购国内CMOS厂商豪威科技、思比科,切入CIS领域。目前,公司主要业务包括半导体产品设计及销售(CIS产品、模拟电路产品、屏幕显示驱动)、电子元器件代理及销售等。CMOS图像传感器是将接收到光学信息转换为电信号,是摄像头的核心零部件,价值量占比超过50%。CMOS是决定图片质量的关键因素,传感器尺寸越大、感光性能越好、信噪比越低,成像效果越出色。

行业趋势:

1)CIS替代CCD成为主流图像传感器。图像传感器加工工艺主要有CMOS工艺和CCD工艺,早期因为CCD图像传感器光照灵敏度高、噪音低等优点而占据市场,但CCD存在高功耗、高电压、弱抗辐射等问题。随着技术发展,CMOS存在的技术缺点被解决,并具有低功耗、低成本、高集成度等优点,因此逐渐占据市场成为主流图像传感器。

2)智能化趋势下,车载CIS迎来量价齐声阶段。量:随着智能驾驶技术不断升级,需要搭配更多的镜头完成对应功能,在侧视、环视、前视、后视、内置等车身各个方位搭载摄像头,目前L1/2车型搭载3-5颗镜头,未来L3将搭载至少8颗镜头,L4/L5将达到10-20颗;价:像素要求提高推动车载CIS单车价值量提高。智能驾驶对物体识别要求更高,高清摄像头能够探测的距离更大,感知内容也更加清晰,目前高端手机摄像头像素已经达到64MP,甚至108MP,而汽车高端CIS像素为8MP,未来有很大的增长空间。

公司优势:

1)CIS行业集中度高,豪威位列全球出货量第三。从全球图像传感器市场看,2019年出货量最高的是索尼、三星和豪威,分别占比31%、28%和16%;从细分领域上看,手机图像传感器市场,市占率前三是索尼、三星、豪威;车载CIS市场,市占率前三是安森美、豪威和索尼;安防电子CIS市场,市占率前三是豪威、思特维和索尼。

2)手机市场是公司主要营收来源,汽车、安防领域快速增长。智能手机渗透率和手机摄像头数量增加提升是近年来手机业务增长的主要原因,但智能手机市场目前增速放缓,未来手机业务增长有限,公司积极布局汽车和安防等领域带来新的业绩增长点。

估值情况:

截至2022年3月11日,韦尔股份转股溢价率为29.2%,韦尔股份PE(TTM)为43.2倍,转股溢价率处于较高位置而PE指标处于低位。

5.3、长信科技(长信转债)——车载显示龙头,战略聚焦汽车电子

公司主营业务集中在汽车电子和消费电子板块,汽车电子业务是公司未来业绩增长主要来源。公司汽车电子业务主要分为两个方面:1)与屏幕相关的各类电子元器件,包括触控sensor,触控模组,车载用盖板,以自制元器件为主。2)通过外购的显示模组,外购IC做贴合、封装,构成车辆中各种各样的屏幕,包括中控、仪表盘、抬头显示、后视镜等的屏幕。公司汽车电子板块业务增长迅速,或将成为公司主要营收来源,2020年公司汽车电子业务占比20%,21年占比接近40%。消费电子主要为减薄业务:薄化是指对玻璃进行减薄以达到显示模组轻薄化的目的,可以分为传统薄化和新型薄化,公司在传统减薄市场里已经占据30%的市场规模,在中国占据50%市场规模,是苹果公司唯一认可的macbook和pad屏幕减薄的生产基地,未来传统减薄主要来自于海外转单需求以及公司进入国际市场,为面板厂提供减薄需求。

行业趋势:

1)智能化趋势下,车载屏幕数量大幅提升,并向高端化、大屏化发展。智能座舱需要搭载更多的显示屏来显示车辆信息和承载更多的功能。此外,智能化下人车交互需求大幅提升,对车载显示屏的显示效果、透光率、触控手感等都有更高的要求,推动车载屏幕向高端化、大屏化发展。

2)汽车电子门槛更高,认证要求要比消费电子更加苛刻。消费电子的认证周期是3-6月,而汽车电子的认证周期是1-2年。从技术指标上来看,汽车电子的安全性、稳定性、复杂性和技术先进性、核心指标上都强于消费电子。从安全性讲,在车辆上做各种各样的安全性测试,要求屏幕只能形成碎裂纹,不能形成溅射;稳定性上,在不同的温度条件下,保持车载屏幕的稳定运行,在±50°的条件;先进性,阳光下手机屏幕看不清,在行驶车辆中太阳直射在车载屏幕,要求车载的senor盖板有很强的透光性、很少的反射性,要求ITO的镀膜上有很高的技术标准;在供应链格局上,汽车电子以独供为主,一般少有二供,一供的比例超过70%。

公司优势:

1)“3D曲面盖板+车载触控Sensor+触显一体化模组+全贴合”产业链一体化优势,顺应行业高端化、大屏化趋势。车用触控显示模组主要由防护盖板玻璃、触控模组TP、液晶显示屏LCD/OLED组成。公司提供的“3D曲面盖板+车载触控Sensor+触显一体化模组+全贴合”技术,即为客户提供车载盖板、车载Sensor、车载触显一体化模组等关键元器件,也为客户提供封装业务。

2)关键设备实现自主开发,成本优势明显。竞争格局上,车载Sensor主要对手是台湾宸鸿科技(TPK)、日本双叶、日本电装等;3D盖板方面,主要竞争对手是旭硝子(AGC)等,公司在车载元器件和模组上在国内均位于前列。3D盖板所需热弯机已实现完全国产化,由公司进行设计、制造。

汽车电子客户情况:

新能源客户:公司是特斯拉model X、model S,比亚迪唐、秦、宋、汉,蔚来ES8、ET7,理想ONE独供,红旗H4的供应商,除此之外,小鹏、哪咤等新势力马上实现量产。公司新能源客户中收入占比最大的是比亚迪,占比50%以上,是比亚迪主要车型的独供,第二大客户是特斯拉。新能源客户营收占汽车电子业务的13-14%。

传统燃油车客户:燃油车体系里,公司是Tier 2,主要和Tier 1 如大陆,阿尔泰,博世合作,通过Tier 1进入到BBA、福特、现代、本田,丰田等,在国内主要通过德赛西威和东软合作,通过其进入广汽,上汽等,公司产品覆盖全球70%以上的品牌。

估值情况:

截至2022年3月11日,长信转债转股溢价率为9.3%,长信科技PE(TTM)为25.4倍,转股溢价率和PE指标均处于较低位置。

风险提示:

1)行业竞争加剧的风险

2)客户拓展不及预期的风险。

7、风险提示

(1)宏观环境变化风险。

(2)汽车智能化正股股价波动对转债市场价格波动的影响。