This article comes from Gronghui column: Zhong Zhengsheng, author: Zhong Zhengsheng Zhang Lu

Core viewpoints

At the press conference on the operation of the national economy held in January 2022, the relevant person in charge of the National Bureau of Statistics said that the number of flexible employment in China had reached 200 million by the end of 2021, attracting attention from all walks of life.Flexible employment has become one of the important ways for Chinese workers to achieve employment. this year, the number of new college graduates has reached a new high, and the pressure of stable employment has increased significantly.In this situationThis paper explores the current situation, challenges and policy protection of flexible employment groups at home and abroad.

Status quo:In the major economies, the proportion of flexible employment in employment may not be high.In terms of the proportion of temporary workers, China should be significantly lower than Japan, Spain, France and other developed countries, and much lower than Mexico, Chile, the Philippines and other developing countries.From a global point of view, female workers and young groups are more likely to achieve employment through flexible employment, and flexible workers are more concentrated in construction, transportation, catering and other industries, as is the case in our country.From the survey results, the proportion of high school education and above in flexible employment in China is close to 80%, of which 21.73% have bachelor's degree or above.

Trend:Since 2000, the proportion of global flexible employment in total employment has been increasing.Whether in European countries, or in Japan and South Korea in Asia, the proportion of flexible employment has increased significantly in recent years.In China, the number and proportion of urban self-employed personnel are steadily increasing, which also shows that flexible employment is constantly developing in our country.We believe that economic globalization and increased competition, the transformation of the economic structure, the improvement of the female labor force participation rate, and the rise of the platform / sharing economy are all important factors leading to the continuous growth of flexible employment.Flexible employment has been greatly affected by the outbreak of COVID-19, but we tend to think that this may be a short-term disturbance.

Challenge:There is a significant gap between flexible employees and formal employees in terms of social security, salary and treatment, promotion space and so on.According to the survey data of China flexible Employment Development report (2022), the proportion of flexible workers who do not pay any insurance is 35.4%, while that of regular employees is only 4.5%.The research of Zhang Xiaoxin (2019) also shows that the hourly wage of informal workers in China is significantly lower than that of formal workers, and the gap between them is 32.1%. Even if the influence of human capital and other endowments gap is excluded, the gap between them is still 12.5%.

Policy guarantee:Since the 1980s, Japan, Germany, France, Italy and other countries have introduced relevant policies to protect the rights and interests of flexible employment.It mainly includes:Subsidies and assistance to flexible workers, protection of the legitimate rights and interests of flexible workers, improvement of the social security level of flexible workers, etc.In recent years, the Chinese government has paid more and more attention to the protection of the rights and interests of flexible workers, and local governments have issued corresponding policies and measures according to their own situation.In the light of international experience, we believe that corresponding policies should be introduced to address the social security contributions, rights and interests protection and other problems faced by flexible workers:1) build a more flexible social security system; 2) improve the legal protection of flexible employees and clarify the responsibility for the protection of rights and interests, especially in new forms of flexible employment such as the Internet platform, the responsibilities and obligations of all parties; 3) strengthen the service function of the government in flexible employment.

In2022YearoneAt the press conference on the operation of the national economy held in April, the relevant person in charge of the National Bureau of Statistics said that as of2021At the end of the year, the number of flexible employees in China has reachedtwoA total of 100 million people have attracted the attention of all walks of life.2022The Government work report in # also specifically mentioned the need to "strengthen flexible employment services, improve flexible employment social security policies, and carry out pilot occupational injury protection for new forms of employment."It can be said that flexible employment has become one of the important ways for Chinese workers to achieve employment.This year, the pressure of new college graduates has reached a new high and the pressure of stable employment has increased obviously. under this situation, exploring the current situation, challenges and policy protection of flexible employment groups at home and abroad is of great significance to achieve stable employment and stable growth.

one

International definition of "flexible employment"

According to the interpretation of the Social Insurance Law of the people's Republic of ChinaFlexible employment is a state of employment relative to formal employment, which mainly refers to working hours, income and remuneration, workplace, insurance and welfare, labor relations and so on. a general term for various forms of employment, which is different from the traditional mainstream employment based on industrialization and modern factory system. There are mainly the following types of flexible employment:1) the forms of employment and employment in the informal sector, that is, labor standards, production organization and management, and the operation of labor relations, which do not meet the general enterprise standards. For example, family workshop employment.2) self-employment, there are two types of self-employment: self-employment and partnership.3) self-employment, such as freelancers, freelance writers, individual actors, models, independent intermediary service workers, etc.4) temporary employment, such as family hourly workers, street vendors, other types of part-time workers. & nbsp

The meaning of "informal employment (Non-standard Employment)" in the world is similar to that of flexible employment in China. According to the definition of the International Labour Organization (ILO), informal employment is a concept corresponding to "formal employment" (a continuous, full-time job with a direct relationship between employers and employees based on formal employment relations). If the form of employment is not consistent with formal employment, it can be regarded as informal employment. Generally speaking, informal employment mainly takes the following forms:1) temporary employment (Temporary employment)2) part-time job (Part-time employment)3) Multi-party employment (Multi-party employment)4) disguised employment (Disguised employment)5) self-employment (Dependent self-employment).

two

The current situation and characteristics of flexible Employment at Home and abroad

By the end of 2021, China's flexible employment has reached 200 million, accounting for about 27% of China's employment. is this proportion significantly higher than the international average? What structural characteristics and problems are hidden behind the total amount? Combined with domestic and foreign statistics and research data, this section attempts to answer the above questions.

Due to the different definitions and statistical standards of flexible employment in different countries, we use temporary employment (Temporary Employment) as a flexible employment form to represent the overall flexible employment, and compare the development of flexible employment in different countries.

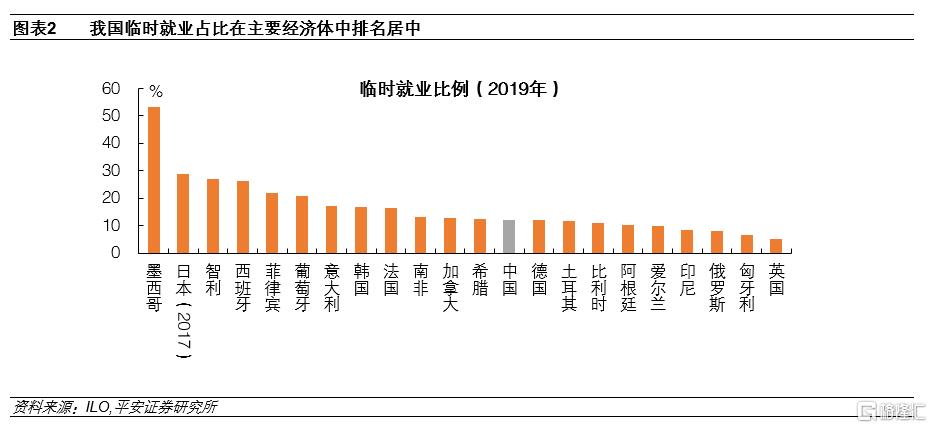

In major economies, the proportion of flexible employment in employment may not be high.. According to the data of the International Labour Organization, we estimate that the proportion of temporary employment in China will be about 12.0% of the total employment in 2019 (according to the data of the International Labour Organization, the proportion of temporary employment in China in 2014 was 7.1%. In recent years, flexible employment has continued to develop in China. From 2014 to 2019, the proportion of self-employed people with similar meaning to flexible employment in China's total employment increased from 13.9% to 23.5%. Assuming that the development of temporary workers is the same, the proportion of temporary workers in total employment in 2019 is about 7.1% "23.5%" 13.9% "12.0%". )It is significantly lower than developed countries such as Japan, Spain and France, and much lower than developing countries such as Mexico, Chile and the Philippines. Among the major economies, the proportion of temporary employment in Mexico, Japan and Chile reached 53.3%, 28.7% (2017) and 27.0% respectively. The proportion of temporary employment in these three countries is even higher than that of flexible employment in China (temporary employment is only a form of flexible employment). Generally speaking, the proportion of temporary employment in China ranks in the middle among the major economies, and the absolute value is not high.

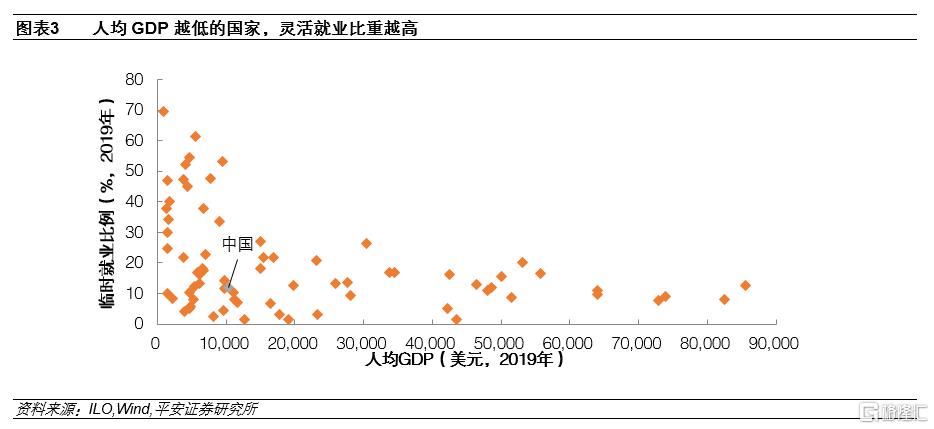

The higher the per capita GDP, the lower the proportion of flexible employment.Similarly, the proportion of temporary employment in total employment represents the level of flexible employment, and combined with the per capita GDP level of various countries, we can find that there is a negative correlation between them, that is, the higher the per capita GDP, the lower the proportion of temporary employment. The reason for this phenomenon may be that with the sustained economic growth and the continuous expansion of the size of enterprises, the number of formal jobs that can be provided is also increasing, and flexible employment is gradually replaced by formal employment.

From the perspective of gender, the proportion of flexible employment of women is relatively higher.In terms of the proportion of temporary employment of men and women in major developed economies, with the exception of Germany, the proportion of female temporary employment is higher in other countries. This is particularly evident in Japan and South Korea, two Asian countries. The proportion of temporary employment of Japanese women and men is 38.4% and 20.6% respectively, and the proportion of temporary employment of women is 17.8 percentage points higher than that of men. In South Korea, the gap between the two also reached 5.9 percentage points.

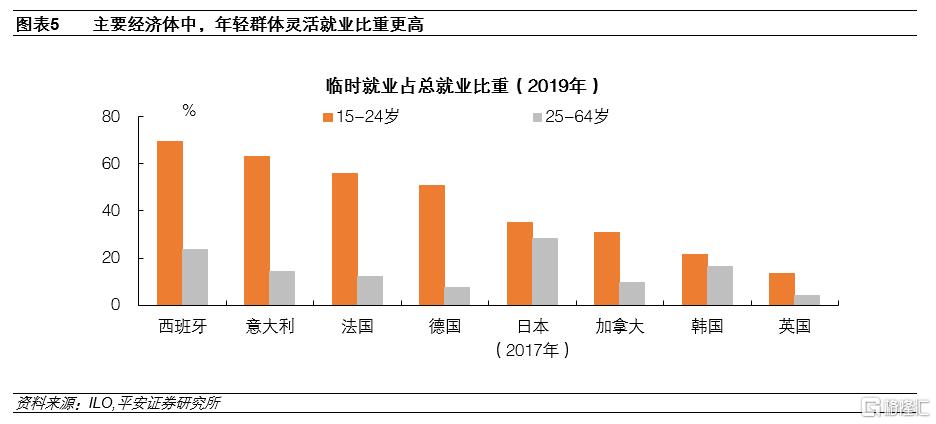

From the perspective of age distribution, young people are more likely to achieve employment in the way of flexible employment.Comparing the proportion of temporary workers in different age groups in major developed economies, it can be found that compared with the middle-aged, young workers are more likely to achieve employment through temporary employment rather than traditional formal employment. In Spain and Italy, more than 60% of young workers between the ages of 15 and 24 are temporary workers, and in France and Germany the proportion is more than 50%.

China's flexible employment is also dominated by young and middle-aged people.According to the survey data of China flexible Employment Development News (2022), 48.3% of the flexible workers surveyed are young people under the age of 30, and the proportion of people aged 31 to 40 has also reached 29.0%. Only less than 5% of flexible workers are over 50 years old. Compared with the middle-aged and elderly, young workers have a more diversified and open concept of employment and pursue autonomy and flexibility in their work, but they are also facing greater employment pressure. Therefore, under the joint action of many factors, flexible employment in China shows obvious "younger characteristics".

Flexible workers in China generally have a high school degree or above.From the survey results, the proportion of flexible employees with high school education or above is close to 80%, of which 21.7% have bachelor's degree or above. The main reasons for this phenomenon are: first of all, with the rapid development of China's economy since the reform and opening up, the education level of workers continues to improve, especially young workers. On the other hand, flexible workers are mainly young and middle-aged under the age of 40, so the overall educational level of flexible workers is higher. Second, flexible jobs related to the new economy, such as ride-hailing drivers, takeout riders and e-commerce anchors, require proficiency in the use of smartphones and related software, while educated workers are more likely to use these tools. Finally, flexible employment positions are also constantly changing, from general and basic positions such as construction workers and assembly line workers to professional and technical positions such as skilled workers and IT, which also puts forward higher educational requirements for flexible workers.

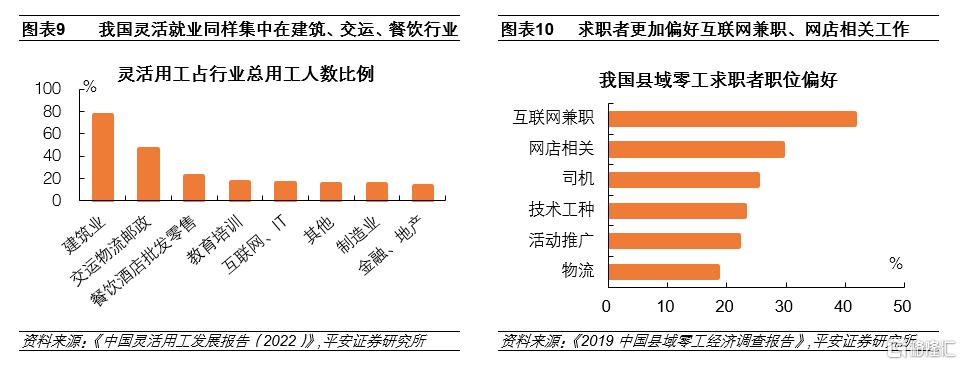

From the perspective of industry, construction industry, transportation industry, catering industry and other industries are more inclined to use flexible employment.According to the statistics of the World Bank survey of enterprises in 118 countries around the world, enterprises engaged in construction, transportation and other industries are more likely to use flexible employees. Worldwide, about 55% of construction and transportation companies use temporary workers, while the average proportion of temporary workers in each company is 39%. In addition, companies in hotels, catering, food manufacturing and other industries also have a higher proportion of flexible workers.

The industry distribution of flexible employment in China shows similar characteristics.According to the estimation of China flexible Employment Development report (2022), about 76.6% of the employees in China's construction industry are flexible employees, and the proportion of flexible employees in the transportation, logistics and postal industries has also reached 46.4%. The reason why flexible employment is relatively concentrated in construction, transportation and other industries is that, on the one hand, the seasonal start-up characteristics of the construction industry determine that construction enterprises employ employees in the form of odd workers and temporary workers, which can effectively reduce the labor cost in non-construction seasons. On the other hand, the rise of the Internet platform promotes the continuous emergence of new flexible employment forms such as ride-hailing drivers and takeout riders. Flexible jobs in the transportation and catering industries are favored, and the proportion of personnel continues to increase. According to data released by Didi, 11.66 million ride-hailing drivers earned income from the Didi platform alone in 2019. The 2019 China County gig Economic Survey report jointly released by 58.com and the County Governance Research Center of the School of Social Sciences of Tsinghua University also shows that compared with traditional skilled workers, China's county part-time job seekers prefer flexible jobs such as Internet part-time jobs and online stores.

three

The Development trend of flexible Employment at Home and abroad

Since 2000, the proportion of global flexible employment in total employment has been increasing.According to data from European countries, the proportion of temporary employment in total employment in the 27 countries of the European Union rose from 13.4% in 2002 to 15.0% in 2019, and in the 19 countries of the euro zone, from 14.8% in 2000 to 15.8% in 2019. Flexible employment has developed more rapidly in some European countries. The share of temporary employment in total employment in Poland has risen sharply from 11.9% in 2000 to 21.7% in 2019, an increase of 9.8 percentage points. This proportion has also increased significantly in Italy, the Netherlands, Ireland and other countries.

The share of flexible employment in Japan and South Korea in the Asian region has also increased significantly in recent years.From the perspective of part-time employment, the proportion of part-time workers in Japan and South Korea has increased synchronously since 2000, with Japan growing from 23.8% in 2000 to 37.6% in 2020, and South Korea from 11.4% in 2000 to 24.5% in 2020.

The number and proportion of urban self-employed personnel in China has increased steadily, which also shows the continuous development of flexible employment in our country.The forms of self-employment and self-employment in flexible employment directly correspond to individual employment in urban employment, and some of the increasing number of ride-hailing drivers and takeaway riders in recent years will also be registered as self-employed. Therefore, the development of self-employment may be a microcosm of the flexible employment situation in China. From 2000 to 2019, the number of urban self-employed people in China increased from 21.36 million to 117 million. Of course, there are factors of rural labor transfer brought about by urbanization, but the proportion of urban individual employment in urban employment also increased from 9.2% to 25.8%. It shows that flexible employment has developed rapidly in China in recent years.

The continuous increase in flexible employment worldwide is mainly caused by the following factors:

First, economic globalization and competition have intensified.In the past 30 years, manufacturing in developed countries has been transferred to the world, and global supply chains have begun to emerge. Subsequently, the competition between the state and the state, enterprises and enterprises intensifies, and the speed of product upgrading is accelerated. In order to adapt to this trend and establish a greater competitive advantage, enterprises as employers also begin to seek changes in labor relations, so flexible employment is favored by a large number of enterprises. For example, in recent years, the widespread use of "daily knot workers" in China's coastal foreign trade enterprises is the embodiment of this factor.

Second, the transformation of the economic structure.Over the past few decades, with the progress of information technology, the productivity of the manufacturing industry has been increasing, the degree of industrial automation has increased, and the demand for labor has decreased, accompanied by a continuous increase in the employment share of the service industry. Compared with the manufacturing industry, the production and operation of the service industry has more obvious volatility and seasonality, which also gives birth to more flexible labor demand.

Third, the increase of female labor force participation rate.Since the 1990s, more and more women have entered the job market, and the labor force participation rate of women has been increasing, as is the case in overseas developed economies. However, there are still a considerable number of female workers who need to strike a balance between family and work, and women are still in a weak position in the job market in some countries. As a result, more women choose to enter the job market in the way of flexible employment, and the proportion of flexible workers in total employment is also increasing.

Fourth, the rise of platform economy and sharing economy.As the platform economy and sharing economy have the characteristics of flexible employment and flexible employment, service providers can provide services and obtain income in flexible employment ways such as temporary employment and part-time employment, which directly promotes the development of flexible employment. According to the Annual report on China's shared Economic Development (2020) released by the National Information Center, the number of shared economic service providers in China reached 84 million in 2019. In that year, the proportion of part-time drivers on Didi platform reached 90%, 78.9% of part-time drivers worked less than 5 hours a day, and 52% of riders on Meituan platform worked less than 4 hours a day.

What is noteworthy is that flexible employment has been greatly affected after the outbreak of the COVID-19 epidemic.Similarly, by observing the proportion of temporary employment in major economies, we can find that in 2020, after the outbreak of COVID-19, the proportion of temporary employment in total employment in most economies decreased to varying degrees. Among them, Poland, Portugal, Spain and other European countries declined most obviously. There are many reasons behind this phenomenon: first, the global supply chain was blocked after the outbreak, and the demand for flexible employment by relevant enterprises that had previously benefited from economic globalization dropped greatly; second, the protection of the rights and interests of flexible employees is not as good as that of regular employees, and they are more likely to lose their jobs when the economy is hit. Third, service industries such as transportation and catering, which are seriously affected by the epidemic, are precisely the industries that absorb the largest number of flexible workers.

four

Problems and challenges of flexible Employment

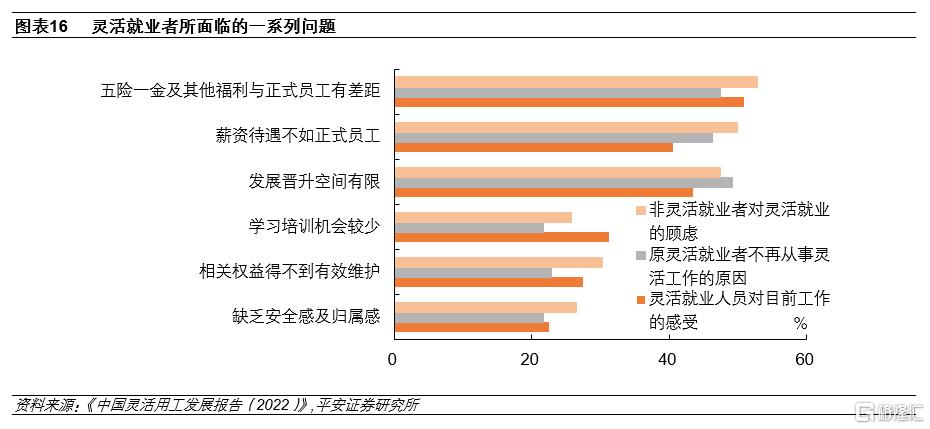

There is a gap between flexible employees and formal employees in terms of social security, salary and treatment, promotion space and so on. These gaps not only lead to relatively low job satisfaction, satisfaction, satisfaction and sense of security of flexible workers, but also become concerns of some job seekers when faced with flexible jobs.According to the survey of China flexible Employment Development report (2022), the three major problems that flexible employees feel most about their current jobs are: social insurance and house fund and other benefits are different from regular employees, salary and treatment is not as good as regular employees, and room for development and promotion is limited. 50.8%, 40.5% and 43.5% of flexible employees expressed their concerns about these problems respectively. At the same time, these three major problems are also the main reasons why the former flexible workers are no longer engaged in flexible work, and are restricting the non-flexible workers to enter flexible jobs. In addition, the lack of learning and training opportunities, the lack of effective protection of relevant rights and interests, and the lack of sense of security and a sense of belonging are also the main problems faced by flexible workers.

Compared with regular employees, flexible employees have a lower degree of social security.According to the survey data of China flexible Employment Development report (2022), the proportion of flexible workers who do not pay any insurance is 35.4%, while that of regular employees is only 4.5%. In addition, the contribution proportion of housing provident fund for flexible workers is only 22.1%, which is 53.2 percentage points lower than that of formal employees. This may be related to the fact that most flexible workers do not consider buying a house and settling in the working city, and there are obstacles to the cross-regional withdrawal of provident funds. In addition, the contributions of unemployment insurance, medical insurance and old-age insurance of flexible employees are also significantly lower than those of regular employees, only the proportion of industrial injury insurance is relatively high.

There is also a significant gap between the salary and treatment of flexible employees and regular employees.According to the relevant research of OECD, in the major economies of OECD, the hourly wage of flexible workers is significantly lower than that of regular workers. With the exception of the small gap in Australia (2.6% lower for men and 3.3% lower for women), the hourly wage of flexible workers in most economies is more than 10% lower than that of regular employees, and the hourly wage gap of female flexible workers in Germany is 22% lower than that of regular employees. In China, there is also an obvious wage difference between flexible employees and regular employees. Zhang Xiaoxin (2019) A study based on the China Household tracking Survey (China Family Panel Studies,CFPS) Adult Database shows that the hourly wage of informal workers in China is significantly lower than that of formal workers, with a gap of 32.1%. Even excluding the influence of endowment gap such as human capital, the gap between the two is still 12.5%. Moreover, the wage gap between informal and formal workers widens with the increase of education and the accumulation of work experience.

five

International experience of flexible Employment Security Policy

The growing number of flexible employment personnel, as well as a series of problems and challenges faced by flexible employment personnel, have attracted the attention of governments all over the world. Since the 1980s, Japan, Germany, France, Italy and other countries have introduced relevant policies to promote the development of flexible employment and protect the rights and interests of flexible employment. Specifically, the flexible employment policies of overseas countries mainly focus on the following aspects:

5.1

Subsidized assistance to flexible workers

As early as the last centuryeightyIn the 1990's, European countries began to introduce subsidies and assistance policies for flexible workers, in order to reduce the risks faced by flexible workers in the entrepreneurial process, and try to create additional jobs in this way.From the results, the policy practices of Germany and Denmark have achieved good results.

1) Germany

The German Government established the Transitional Allowance (Bridging Allowance) scheme in 1986, which provides a subsidy for six consecutive months to the unemployed who want to start their own businesses, and eligible applicants receive monthly benefits equal to their unemployment benefits. In January 2003, the German Government established the Entrepreneurship subsidy (Start-UpSubsidy) scheme as a supplement to the "transitional allowance" scheme, which includes benefits for up to three years (600,360,240 euros per month for the first, second and third years, respectively). Since 2006, the above two policies have been merged into the New Entrepreneurship Plan (New Start-Up Subsidy). According to German government statistics and related research, between 2002 and 2011, 100000 to 250000 individual entrepreneurs received subsidies from the two programs, and each subsidized start-up will create an average of 1 additional job opportunity.

After the outbreak of COVID-19, German governments at all levels issued a number of subsidy policies for flexible workers.If the federal government launches an emergency aid program totaling 50 billion euros, self-employed, freelancers and small businesses can apply to their states for a three-month subsidy to tide over the liquidity crunch. Companies with no more than five employees can get up to 9000 euros, and companies with no more than 10 employees can get up to 15000 euros. At the same time, the Federal Labour Office (BA) pays short-time work allowances based on applications and simplifies and relaxes the conditions for application: the subsidy for the first three months is usually 60 per cent of the lost net uniform fixed salary. If there is at least one child in the family, the amount of the allowance is 67% of the lost net uniform fixed wage; in the 4th-6th month, the short-term work allowance increases to 70% (77% for those with children) and 80% at the beginning of the 7th month (87% for those with children).

2) Denmark

The Family Service Program (Danish Homeservice Scheme), which has been implemented by the Danish government since 1997, is considered to be a more effective support plan for self-employed. The plan creates a good market environment for self-employed by providing financial subsidies to small micro-enterprises established by self-employed enterprises whose main business scope is urban cleaning and greening, retail industry and domestic service. Research shows that in the year and a half since the launch of the program, about 3500 companies have joined the family service program, providing 3500 full-time jobs and more than 6500 part-time jobs.

3) Netherlands

The Netherlands has also introduced a social assistance bill for self-employed-the self-employed Assistance Act (Bbz). The Act provides that in the event of a temporary decline in income, self-employed operators can apply for social assistance, up to the level of social assistance benefits for regular employees. In addition, self-employed operators can also choose the form of zero-interest loans.

4) France

In order to protect the rights and interests of workers, the French government provided group or individual subsidy funds to low-income groups, self-employed workers, gig workers and other workers severely affected by the epidemic during the epidemic. Relevant enterprises or freelance workers can apply for a solidarity fund of up to 1500 euros per month, a policy that will continue until the end of 2021.

5.2

Protect the legitimate rights and interests of flexible workers

The protection of the rights and interests of flexible employment in overseas countries is mainly through legislation to make provisions on employment contracts for flexible employment, protection of dismissal, equal pay for equal work, and promoting the conversion of flexible employment to formal employment, in order to improve the sense of security of flexible employees at work, reduce the treatment gap between flexible employees and regular employees, and broaden their promotion space.However, the one-size-fits-all approach in some countries that treats flexible workers as regular employees has also caused great controversy.

1) Japan

Japan enacted the Law on the Employment and Management of short-term Workers in 1993, which is the first law specifically aimed at odd workers. The law was amended twice in 2007 and 2014. The latest law stipulates that working conditions should be clearly documented when employing short-term working hours, and companies should provide opportunities for short-term workers to become regular workers. Can enjoy equal treatment in terms of wages, allowances and bonuses, education and training, and benefits. The purpose of the law is to require enterprises to achieve equal pay for equal work, prohibit unreasonable differential treatment, and ensure fair treatment between informal workers and formal workers on the premise of the same content of work. In addition, Japan strengthened the protection of flexible employment by amending the Labor contract Law in 2012. for example, it is prohibited to unilaterally terminate the employment relationship without his or her consent on the grounds that the contract expires, workers who meet certain conditions can become regular employees, and it is prohibited to artificially set differential and discriminatory working conditions between regular and non-regular employees.

2) South Korea

South Korea began to implement the informal Employment Protection Law in July 2007 to protect the rights and interests of informal workers. It stipulates that the upper limit of the labor contract is one year, and if the labor contract is signed for more than one year, one of the labourers may terminate the contract on the grounds that it is more than one year. In contrast, the employer cannot terminate the labor contract for this reason. For labourers with a time limit, the probation period shall not exceed 2 years, and more than 2 years shall be regarded as signing a long-term labor contract. In addition with regard to wages and working conditions the law prohibits the differential treatment of informal workers without reasonable grounds.

3) Europe

European countries have also made some explorations in protecting the legitimate rights and interests of flexible workers. France stipulates that employers must sign labor agreements with trade union organizations and labor dispatch workers respectively before using labor dispatch workers to ensure that labor dispatch workers enjoy the same wages and benefits as regular employees. In the new labor bill promulgated in 2018, Germany strengthened the bargaining power of flexible negotiation among all kinds of employees within the enterprise, and required that when there is more demand for employment, the internal part-time employees who want to increase processing should be considered first. Spain, on the other hand, has special legislation on the working hours, wages and holidays of informal employees to ensure the rights and interests of informal workers. Spain launched its first "riding tricks" in March 2021, requiring distribution platforms to classify riders as employees, giving them a clearer legal identity. However, the introduction of the bill caused a lot of controversy, with some riders saying that their working hours were limited and their income was affected after the legislation.

5.3

Improve the social security level of flexible employees

In recent years, overseas countries have made a series of adjustments in the legal and social security systems to solve the social security problems of flexible workers.Specifically, it is mainly through the relaxation of social insurance conditions, the establishment of specific payment methods for flexible employees or the establishment of new insurance plans.

1) Japan

In recent years, the Japanese government has carried out a series of reforms in the areas of old-age insurance, medical insurance and unemployment insurance to cope with the flexible trend of the labor market. In terms of old-age insurance, the old-age insurance system after the reform in 2004 stipulates that when the weekly working hours and monthly working days of informal employers reach more than 3/4 of formal employers, they can join the pension. In the latest reform in 2016, the conditions for joining were further relaxed, and even if the working hours and working days were less than 3/4 of the regular employers, they could also be added to the health care annuity if certain conditions were met, so that more informal employees with short working hours and low wages would have the opportunity to join. In terms of medical insurance, the Japanese government relaxed the conditions for joining medical insurance in 2016, allowing national health insurance to cover more informal workers. In terms of unemployment insurance, the Japanese government has repeatedly revised the requirements of unemployment insurance and established a new "unemployment insurance for short-term workers" in 1989. In the revision in 2000, it abolished the income requirements for short-term workers and relaxed the restrictions on working hours, stipulating that workers who work more than 20 hours a week and work for more than one year are all insured, thus expanding the coverage of unemployment insurance. In the 2007 revision, the distinction between "short-term workers" was abolished, and informal workers who meet certain conditions can become the same protection objects of unemployment insurance as ordinary workers. In the most recent revision, in 2016, the original six-month labor contract period was shortened to "more than 31 days", that is, the employment time requirement was further shortened in an attempt to include more informal workers in the scope of unemployment insurance. In terms of industrial injury insurance, the Japanese government has set up a "special joining system" for small and medium-sized business owners and other groups, providing a voluntary channel for non-employed workers to participate in industrial injury insurance. According to data from Japan's Ministry of Health and Labor, in 2018, 1.91 million people were specially insured for industrial injury insurance in Japan, of which the largest number of participants were small and medium-sized business owners, and the number of participants was 1.09 million.

2) Germany

Germany has created the concept of "quasi-employee" in the Labour Law, which defines workers between employees and non-employees. Germany's social insurance system is compulsory and protects the rights and interests of all workers, so "class employees" are also the object of compulsory insurance. When facing risks, these employees can also enjoy social insurance benefits and ensure their basic livelihood. Take industrial injury insurance as an example, the coverage of industrial injury insurance in Germany is the most extensive, without setting conditions such as age, income or mode of work, "class employees" are also included in the scope of industrial injury insurance. In terms of payment, the relevant German law clearly stipulates the tripartite main body of the social insurance premium to ensure the collection and payment of the social insurance premium, in which the industrial injury insurance premium is unilaterally borne by the employer, old-age pension, medical care, unemployment, long-term care and other insurance items, paid jointly by both parties, and the government gives certain financial subsidies. After the outbreak, the German government specially arranged 7.5 billion euros for the basic safety and security of self-employed employees.

3) Malaysia

In 2017, the Malaysian Parliament passed the Social Security Act for self-employed people, which began to implement an industrial injury insurance scheme for self-employed people, forcing self-employed people in specific areas to pay work injury insurance premiums, so that self-employed people began to enjoy social security. The industrial injury insurance system of self-employed persons in Malaysia is modelled on the industrial injury insurance system of employees, and its main features include compulsory insurance, personal contribution of self-employed personnel, long-term protection, independent operation of the fund, and so on. At first, the system covered only self-employed people in the passenger transport industry. Starting from January 2020, the industrial injury insurance scheme for self-employed people has been expanded to cover 20 industries, such as food delivery and construction.

six

China's practice of flexible Employment guarantee Policy

In China, more and more attention has been paid to the protection of the rights and interests of flexible workers.. In the "guidance on promoting the standardized and healthy Development of the platform economy" issued by the General Office of the State Council in July 2019, it was proposed to "step up efforts to study and improve the social security policies for employees such as employment and flexible employment in platform enterprises." In July 2020, the General Office of the State Council issued the opinions of the General Office of the State Council on supporting flexible employment through multiple channels. It puts forward a number of requirements for broadening the channels for the development of flexible employment, optimizing the environment for independent entrepreneurship, and increasing support for flexible employment security. Since 2021, government departments at all levels have issued policies to protect the rights and interests of flexible workers one after another, and the relevant systems have been continuously improved.

Local governments continue to increase their security policies for flexible workers.In May 2021, the Department of Human Resources and Social Security of Guangdong Province issued the measures for flexible Employment in Guangdong Province to participate in the basic Endowment Insurance for Enterprise employees. The restrictions such as the number of years of participation in enterprise old-age insurance for flexible employees of provincial origin and inter-city mobility in the province have been completely abolished, so as to facilitate the participation of flexible employees with household registration in other places. In June 2021, the Nanjing Municipal Bureau of people and Society issued the Circular on the further implementation of Social Security subsidies for flexible Employment and Entrepreneurship subsidies, not only for flexible employees and employers, but also for start-up enterprises that drive more than 2 workers to obtain employment. In January 2022, the Ningbo Municipal Bureau of people and Society issued a notice on further doing a good job in supporting flexible employment, which clearly stipulates that "flexible employment personnel can participate in the basic old-age insurance for enterprise employees in their personal capacity after employment registration." and flexible employment personnel will be included in the scope of lease and residential employment protection.

However, in the context of the accelerated cross-regional mobility of flexible workers, inter-regional policy differences will also lead to differences in the protection of rights and interests among flexible workers.We believe that corresponding policies should be introduced to address the social security contributions, rights and interests protection and other problems faced by flexible workers:

First, build a more flexible social security system. The primary problem faced by flexible employees is that there is a gap between welfare benefits such as social insurance and house fund and regular employees. Compared with formal employment, flexible employment personnel sign fewer labor contracts, labor relations are also different, and their social insurance is mostly paid by individuals alone. However, compared with those in formal employment, flexible workers tend to bear more pressure to pay fees. Take Beijing's old-age insurance as an example. In 2021, the base of social security contributions in Beijing is 5360 yuan. Under the traditional "individual-employer" labor relationship, individuals only need to pay 8%, and employers pay 12%. The proportion of basic old-age insurance for flexible employees is 20%, with a minimum of 1072 yuan, which is fully borne by individuals, which is 2.5 times that of individuals under the traditional "individual-employer" labor relationship. For this reason, it is necessary to establish a more flexible multi-level social security system, such as setting different social security contributions, social insurance plans and so on. Take Japan's annuity system as an example, Japan's public annuity is divided into national annuity (for all residents over the age of 20 and under 60 living in Japan, regardless of nationality, must join the basic annuity) and health care annuity (specially for company employees or civil servants to join the annuity system, participants in the "generous health annuity" are also required to join the "national annuity"), in which the national annuity pays a fixed amount every year And can obtain financial subsidy, and the insurance cost of thick-born annuity is to determine the proportion of payment according to the income of employees.

The second is to improve the legal protection for flexible workers.This requires a clear responsibility for the protection of rights and interests, especially in the new forms of flexible employment such as the Internet platform, the responsibilities and obligations of all parties. The lack of effective protection of rights and interests is also one of the main problems faced by flexible workers, but due to the lack of clear legal provisions, in the protection of the rights and interests of flexible workers, local governments show different tendencies in their policies for the distribution of responsibilities of platforms, agents and the government itself. According to the research of Li Yiran (2022), in the case of ele.me traffic accident, whether the agent should be brought into the judicial procedure to bear the liability as an example, before 2020, the judicial precedent in Beijing area ruled that the agent should bear the liability. The Shanghai area ruled that the platform should bear the liability for compensation accounted for 67%. Due to the lack of unified legal provisions, flexible employees are prone to the situation of "kicking the ball" when protecting their own rights and interests. Therefore, it is necessary to constantly amend and introduce new legislation to improve the legal protection of flexible workers. For example, the Netherlands has issued corresponding laws and regulations for different types of labor contracts, such as part-time labor contracts, fixed-term labor contracts, temporary labor contracts and so on, which defines the rights and interests protection responsibilities of all parties in various forms of employment.

The third is to strengthen the service function of the government in flexible employment.The government can create a good employment environment for flexible workers by strengthening employment guidance, providing career information, giving subsidies and reducing taxes. For example, the O*NET career information database established by the U.S. Department of Labor contains about 1100 occupation types, each of which has a detailed explanation, including abilities, technical requirements, knowledge base, values, interest types, salary levels and so on. It provides relatively complete job information for flexible employees and other types of job seekers, which helps to broaden the employment scope of flexible employees and promote their transformation to formal employment. In Europe, Germany, France and other countries have introduced certain tax exemption policies for flexible workers. Since 2007, the German government has implemented a payroll tax exemption policy for flexible workers, while France has also implemented a 50% income tax exemption policy for flexible workers such as temporary workers, all of which have effectively promoted the development of local flexible employment. In the United States, the Federal Revenue Service has also introduced tax incentives for independent contract workers (corresponding to self-employed employment in flexible employment): independent contract workers only need to estimate their quarterly income and pay taxes on a quarterly basis (less frequently). In this way, independent contractors can reasonably arrange their annual work plans to avoid fines due to excessive fluctuations in income and untimely payment of taxes. In addition, independent contractors can deduct all costs related to their business when calculating social security tax and medical insurance tax.