促生育,各地都在放“大招”。

3月13日,呼和浩特市衛健委發佈當地生育補貼細則,規定:生育一孩的家庭將一次性獲得1萬元補貼;生育二孩的家庭將獲得5萬元補貼,分5年發放;生育三孩及以上的家庭將獲得10萬元補貼,分10年發放。

這份超乎市場預期的生育補貼,背後意味着什麼?

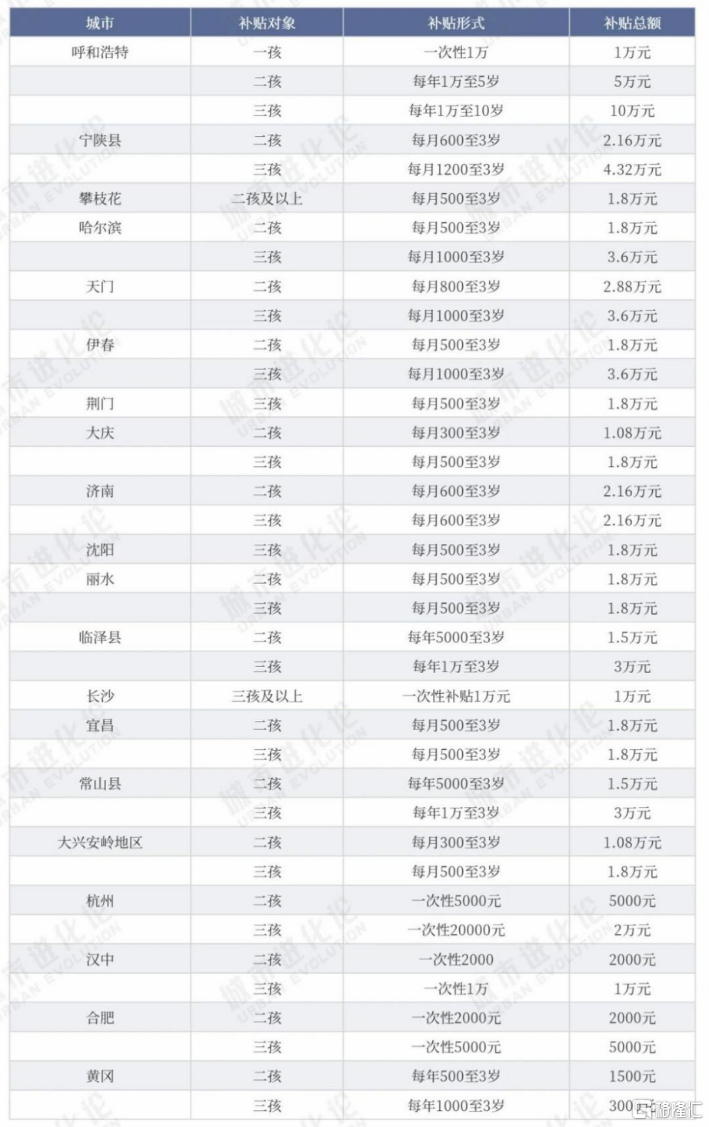

圖表一:《呼和浩特市人民政府關於促進人口集聚推動人口高質量發展的實施意見》

數據來源:呼和浩特市衛生健康委官網,格隆彙整理

育兒政策持續加碼,生育支持鏈條不斷延伸

從呼和浩特發放育兒補貼可以看出,當前人口發展新形勢下,國家正通過實實在在的政策鼓勵生育。

近期各地密集出臺的生育支持措施,展現出政策推進的力度與速度。

在國家層面,“放開三孩”後,頂層設計加快構建生育支持體系,今年兩會釋放的生育支持政策,首次將 “育兒補貼” 上升爲國家戰略。

2021年5月31日,中共中央政治局會議指出,進一步優化生育政策,實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施,這標誌着政策開始向鼓勵生育轉變。

2022年8月,《關於進一步完善和落實積極生育支持措施的指導意見》,強化“三孩”政策及配套支持措施。二十大報告中強調“優化人口發展戰略,降低生育、養育、教育成本”。

2024年10月,國務院辦公廳印發《關於加快完善生育支持政策體系推動建設生育友好型社會的若幹措施》(以下簡稱《若幹措施》),從生育服務支持,育幼服務體系,教育、住房與就業,以及生育友好型社會氛圍4個維度,提出13條構建生育支持體系的具體措施,加快完善生育支持政策體系,推動建設生育友好型社會。11月27日,國家衛生健康委召開會議落實國務院辦公廳《關於加快完善生育支持政策體系推動建設生育友好型社會的若幹措施》,提出各地各部門要統籌謀劃,推進各項政策措施落地見效。

2025年,政府工作報告首次提出建立覆蓋"生育、養育、教育"全週期的專項基金,重點推進育兒補貼發放、增加普惠託育服務等舉措,標誌着生育支持政策上升到新高度。

在地方實踐層面,已經出現突破性案例,將育兒政策落到實處。

例如,在寧夏回族自治區,凡是寧夏戶籍夫妻,自2023年1月1日零時以後按政策生育二孩、三孩並落戶寧夏的,可分別獲得2000元、4000元的一次性補貼,同時每孩每月發放200元育兒補貼金,持續至孩子3週歲。一次性補貼所需資金由自治區承擔60%,縣(市、區)承擔40%;按月發放的育兒補貼金由縣(市、區)全額負擔。自育兒補貼政策實施兩年間,據寧夏回族自治區衛生健康委員會數據顯示,寧夏累計發放育兒補貼1.2億元,惠及3.3萬個家庭。2023年全區人口出生7.3萬人,出生率達10.02‰;2024年出生人口回升至8萬人,同比增幅約10%,其中二孩及以上佔比穩中有升。

而呼和浩特最新公佈的補貼方案顯示,生育一孩家庭可獲1萬元補貼,二孩補貼提升至5萬元,三孩及以上補貼高達10萬元。相比其他地區,該政策展現出兩大特點:

一是補貼標準更高。按年折算,呼和浩特每孩每年補貼1萬元(月均833元),明顯高於濟南(二孩月補600元)、哈爾濱(二孩月補500元)等試點城市(詳見圖表二,數據截至2025年3月)。

二是支持週期更長。多數地區補貼僅持續到孩子3歲,而呼和浩特二孩可享5年補貼,三孩補貼更延長至10年。當地還首創教育配套政策:二孩家庭可優先"隨兄姐入學",三孩家庭可在全市自由擇校。

市場機構分析指出,呼和浩特政策力度超預期,可能引發多地效仿。深圳等城市已表態將跟進國家統一部署,預示着生育補貼政策有望從局部試點轉向全國推廣。

其中,3月18日,深圳市深汕特別合作區人才政策正式實施,在育兒補貼中,政策指出:新引進人才在深汕特別合作區生育子女的,給予一次性育兒補貼,每生育一個子女,給予一次育兒補貼3000元。

值得注意的是,生育支持政策鏈條正在延伸。作爲生育健康產業鏈中重要的一環,頂層設計也通過將輔助生殖技術服務納入醫保範圍,爲更多家庭減輕支付負擔,可及性有望加速提升。國家醫保局在2025年新年獻詞中稱,預計全國31個省份及兵團輔助生殖納入醫保,惠及100萬人次。

圖表二:全國部分城市育兒補貼情況

數據來源:各地政府官網,城市進化論,格隆彙整理 數據截至2025年3月

海外經驗:家庭補助力度與時效性尤爲關鍵

借鑑海外經驗看,家庭補助力度是生育政策有效性的關鍵影響因素。

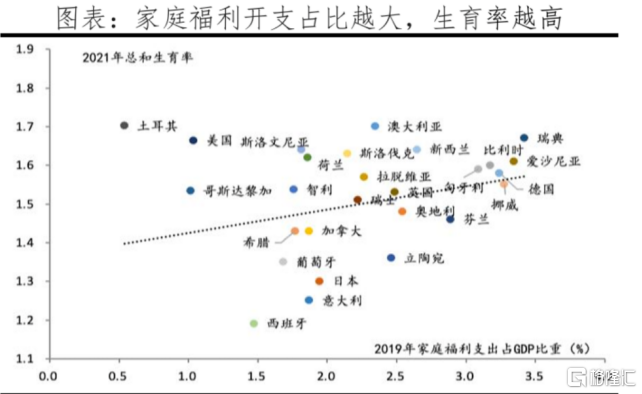

一方面,國家家庭福利開支佔GDP比重與總和生育率存在顯著正向關聯。

根據澤平宏觀數據顯示,2019年OECD成員國中,家庭福利開支(包含現金補貼、稅收減免等形式)佔GDP比例普遍處於1%-4%區間,平均值爲2.3%。其中法國以3.4%的佔比位居首位,其同期總和生育率達1.83;韓國該指標僅爲1.56%,2021年生育率降至0.92的歷史低位(圖表2)。這表明家庭福利投入強度與生育率修復效果具有直接關聯。

圖表三:家庭福利開支佔比越大,生育率越高

數據來源:OECD,澤平宏觀,格隆彙整理

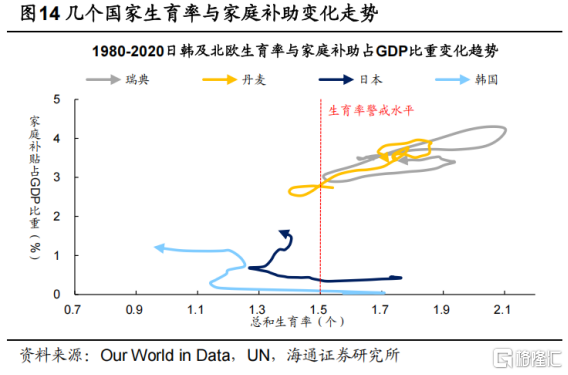

另一方面,政策幹預時效性對生育率修復效果具有重要影響。

根據海通證券數據顯示,在北歐國家,當家庭補助達到GDP的3%以上且政策響應及時時,生育率可獲得有效支撐。瑞典通過持續的高強度補貼(家庭福利開支佔比長期超過3%),其生育率從1999年1.5的低谷回升至近年1.6水平;丹麥同樣實現從1983年1.4到當前1.6的生育率修復,均穩定在1.5的人口更替警戒線以上。

相較而言,東亞國家的政策效果明顯受限。日本生育率雖在2002年止跌,但僅維持在1.3左右;韓國生育率在2005-2012年間經歷短暫回升(1.12→1.20)後持續下滑至2023年的0.7。這種差異源於:2000-2020年間,日韓家庭福利開支佔GDP比重分別僅爲1.1%(現金補貼0.5%)和0.7%(現金補貼0.1%),顯著低於OECD國家2.0%(現金補貼1.2%)的平均水平。補貼強度不足疊加政策滯後,導致生育支持政策難以形成持續效應。

圖表四:幾個國家生育率與家庭補助變化走勢圖

數據來源:海通證券,格隆彙整理

小結

當前人口發展形勢下,生育支持政策持續加碼。呼和浩特近期推出的高額育兒補貼(最高三孩家庭補貼10萬元),不僅超出市場預期,更釋放出政府提振生育率的強烈信號。這種高投入模式可能帶動更多地區跟進,全國性生育補貼制度或將加速成型。

據中信證券測算,若參照呼和浩特標準在全國推行,2025至2027年財政補貼規模將達901億、1363億和1825億元。儘管投入可觀,但相比發達國家生育福利支出水平,我國政策支持力度仍有提升空間。

值得注意的是,生育支持政策正形成"經濟補貼+醫療服務"的雙輪驅動。在降低育兒成本方面,各地補貼政策持續升級;在解決生育難題方面,輔助生殖技術作爲重要醫療手段,隨着醫保覆蓋範圍擴大,正成爲更多家庭的可行選擇。未來,輔助生殖服務的市場普及率有望隨政策支持力度同步提升。