本文來自格隆匯專欄:中信債券明明,作者:明明債券研究團隊

核心觀點

7月以來,在國內經濟修復放緩、美聯儲堅定收緊貨幣政策、歐洲能源危機加劇的背景之下,美元指數大幅上行,人民幣持續走貶,並引發央行下調外匯存款準備金率以引導市場預期。在國內經濟基本面疲弱的催化下,美元指數成為主導人民幣走勢的重要因素,匯率已經脱離了人民幣的實際供需。但我們認為,當前人民幣匯率走弱過度承擔了美聯儲高通脹與歐洲能源危機的影響。在強美元的大背景下,人民幣短期內仍將承壓,但不應把“人民幣是否破7”看做是人民幣貶值行情的關鍵點位,應理性看待國際形勢複雜多變下匯率的波動。

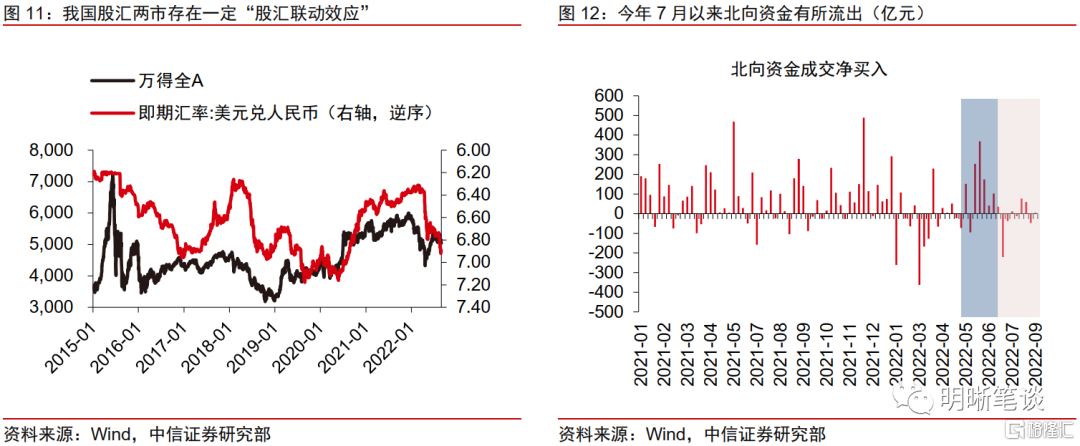

主導人民幣走勢的因素從基本面切換至美元指數。7月以來,國內經濟修復斜率有所放緩,在基本面疲弱的催化下,美元指數成為主導人民幣走勢的重要因素,匯率已經脱離了人民幣的實際供需。8月中旬以後,“基本面修復放緩+美元進一步走強”的組合使得人民幣的貶值不再完全由供需主導,從其日盤和夜盤的表現來看,市場開始交易美元指數對於人民幣的貶值壓力,這一邏輯在慣性交易的驅使下延續至9月初。

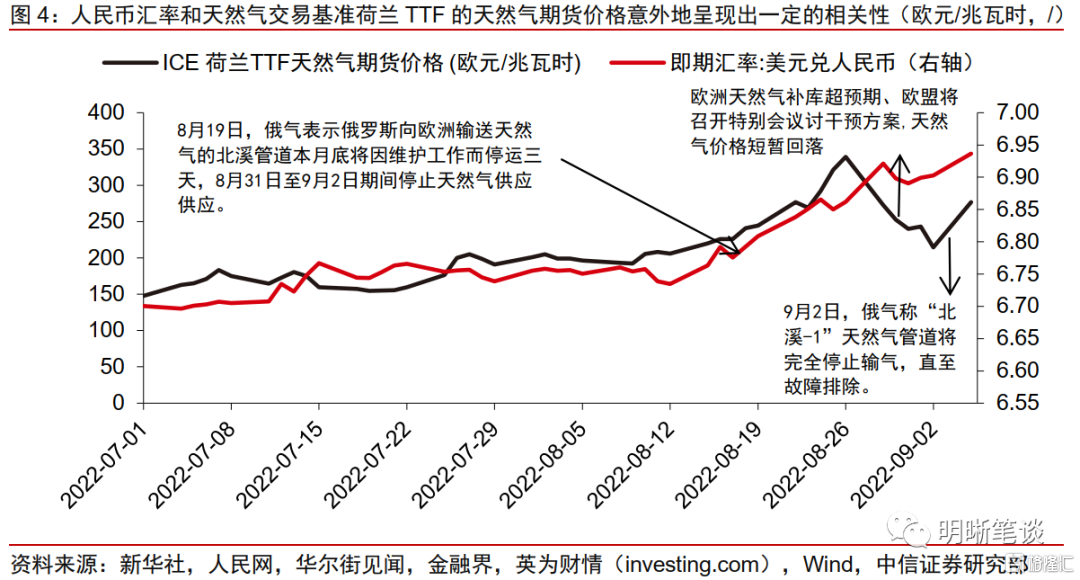

美元指數站上110,人民幣匯率臨“7”,如何看待這一關鍵點位?美元指數對美元兑人民幣即期匯率的影響通過“美元指數上行-人民幣中間價上調(為保持一籃子貨幣穩定)-人民幣匯率貶值”鏈條傳導。當前,在歐洲能源危機愈演愈烈、美聯儲繼續大幅加息的背景下,美元指數時隔20年再度站上110。此外,沿着“歐洲天然氣價格暴漲——歐洲經濟下行壓力加大——歐元走軟——美元指數走強——美元指數通過中間價機制引發人民幣被動貶值”的潛在邏輯,人民幣匯率和天然氣交易基準荷蘭TTF的天然氣期貨價格意外地呈現出一定的相關性。綜合來看,人民幣近期的貶值更多地或是過度反映了美聯儲高通脹與歐洲能源危機的影響,因此在強美元的大背景下,人民幣匯率是否破7這一關鍵點位已經沒有那麼重要,應理性看待國際形勢複雜多變下匯率的波動。

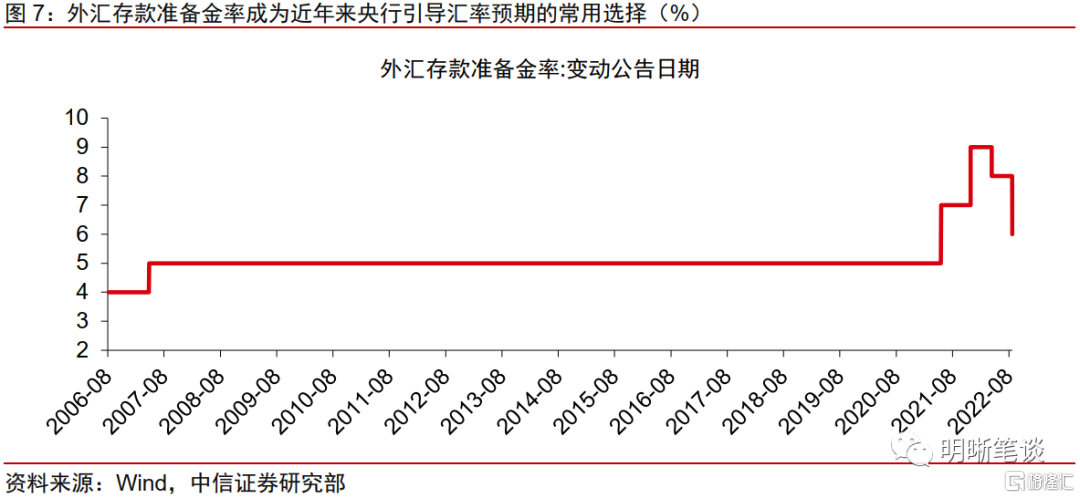

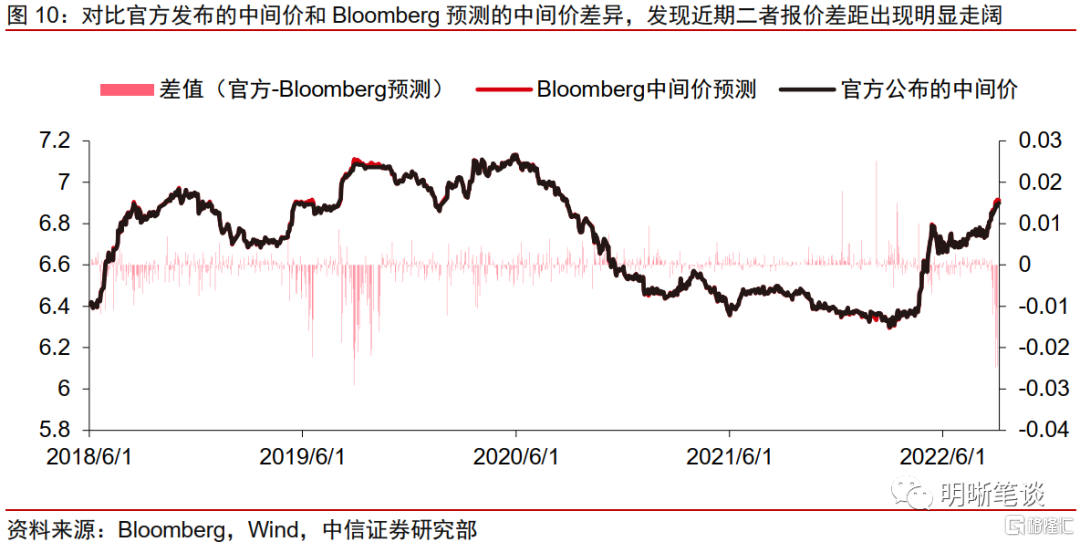

央行再調外匯存款準備金,政策工具箱“彈藥充足”。9月5日,美元兑人民幣即期匯率臨“7”,央行下調外匯存款準備金以引導外匯預期。從金融機構外匯各項存款餘額總規模和境內外匯存款規模兩個口徑來計算,下調2個百分點的外匯存款準備金率或將釋放190億美元(總餘額口徑)或135億美元(境內存款口徑)左右的外匯流動性,儘管釋放的外匯流動性規模較日均407億美元的外匯市場即期交易額和1060億美元的外匯市場合計交易額而言偏小,但意義更多的在於引導外匯交易預期。此外,央行可用於穩定匯率的政策工具較為豐富,包括但不限於啟動逆週期因子、調節企業跨境融資宏觀審慎調節參數等等。其中,“逆週期因子”將直接作用於人民幣對美元中間價報價模型,雖然當前仍無法明確央行是否啟用了“逆週期因子”、以及部分報價行是否調整了中間價報價模型,但從歷史經驗看,上述該工具對於應對人民幣持續的單邊貶值行情非常有效。

總結:當前人民幣匯率走弱過度承擔了美聯儲高通脹與歐洲能源危機的影響。在強美元的大背景下,人民幣短期或仍將承壓,但是人民幣匯率“破7或不破7”已不再是關鍵點位。長期來看,人民幣走勢將回歸人民幣的基本供需,當前我國的貿易順差在歷史高位,服務貿易逆差仍在較低水平,銀行結售匯仍處於順差,穩定的國際收支並沒有改變,人民幣的基礎支撐仍在。對於貨幣政策來説,儘管降息對於人民幣匯率的實際影響有限,但匯率承壓或反過來對貨幣政策形成掣肘,通過結構性貨幣政策工具支持特定領域的信貸需求或是更優的選擇。對於資本流動來説,人民幣偏弱運行對股債兩市的外資流出壓力或仍將持續。

正文

7月以來,在國內經濟修復放緩、美聯儲堅定收緊貨幣政策、歐洲能源危機加劇的背景之下,美元指數大幅上行,人民幣持續走貶,並引發央行下調外匯存款準備金率以引導市場預期。在國內經濟基本面疲弱的催化下,美元指數成為主導人民幣走勢的重要因素,匯率已經脱離了人民幣的實際供需。但我們認為,當前人民幣匯率走弱過度承擔了美聯儲高通脹與歐洲能源危機的影響。在強美元的大背景下,人民幣短期內仍將承壓,但不應把“人民幣是否破7”看做是人民幣貶值行情的關鍵點位,應理性看待國際形勢複雜多變下匯率的波動。

主導人民幣走勢的因素從基本面切換至美元指數

國內經濟修復斜率的放緩,在基本面疲弱的催化下,美元指數成為主導人民幣走勢的重要因素,匯率已經脱離了人民幣的實際供需。以今年4月以來人民幣出現的兩輪急跌為例,其驅動因素有細微區別。具體來看:(1)4-5月期間,美元指數持續上行,而國內供應鏈和生產生活活動受到疫情衝擊明顯,人民幣主要沿着經濟基本面承壓的邏輯而大幅走貶;(2)5-6月期間,雖然美元指數保持強勢,但由於國內經濟持續修復,來自基本面的支撐使得這一階段人民幣匯率依然保持平穩運行;(3)我們曾在8月18日的報吿《意料之外的降息如何影響匯率?》中提示:“強美元+弱基本面”組合下,人民幣短期面臨一定的貶值壓力。站在當前時點,雖然國內經濟自8月以來的修復斜率放緩,但相較於4月而言並沒有更差。反觀美元指數,在歐洲經濟下行壓力加大、美聯儲主席鮑威爾於Jackson Hole全球央行年會上發表鷹派演講等情況下,其上行的斜率和絕對水平都有所增強。正因如此,8月中旬以後,“基本面修復放緩+美元進一步走強”的組合使得人民幣的貶值不再完全由供需主導,從其日盤和夜盤的表現來看,市場開始交易美元指數對於人民幣的貶值壓力,這一邏輯在慣性交易的驅使下延續至9月初。

美元指數站上110,人民幣匯率臨“7”,如何看待這一關鍵點位?

在歐洲能源危機愈演愈烈、美聯儲繼續大幅加息的情況下,美元指數時隔20年再度站上110。在今年年初俄烏衝突爆發後,歐洲面對的能源危機挑戰愈演愈烈。據新華社報道:“俄羅斯天然氣工業股份公司(俄氣)於8月19日表示,‘北溪-1’天然氣管道31日起將停止供氣3天。”這使得市場擔憂歐洲的天然氣供應問題,荷蘭TTF天然氣期貨價格持續上漲。隨着8月底歐洲天然氣補庫超預期(消息來源:華爾街見聞)、歐盟將召開特別會議討干預方案(消息來源:金融界),天然氣價格短暫回落。但9月2日,人民網報道稱:“俄羅斯天然氣工業股份公司表示因設備故障,‘北溪-1’天然氣管道無限期關閉狀態”,進而導致市場對於歐洲經濟前景的擔憂重燃,天然氣價格重回上行通道,歐元也隨之走弱。疊加8月以來美聯儲表明堅定收緊政策以抗擊通脹的決心,美元指數進一步上行,並在9月5日盤中一度站上110的高位。

我們認為,當前人民幣匯率走弱過度承擔了美聯儲高通脹與歐洲能源危機的影響,因此在強美元的大背景下,不應把“人民幣是否破7”看做是人民幣貶值行情的關鍵點位,應理性看待國際形勢複雜多變下匯率的波動。美元指數對美元兑人民幣即期匯率的影響通過“美元指數上行-人民幣中間價上調(為保持一籃子貨幣穩定)-人民幣匯率貶值”鏈條傳導。2015 年12 月11 日,中國外匯交易中心發佈人民幣匯率指數,強調要加大參考一籃子貨幣的力度,而“一籃子貨幣匯率變化”則在一定程度上受到美元指數的影響。沿着“歐洲天然氣價格暴漲——歐洲經濟下行壓力加大——歐元走軟——美元指數走強——美元指數通過中間價機制引發人民幣被動貶值”的潛在邏輯,人民幣匯率和天然氣交易基準荷蘭TTF的天然氣期貨價格意外地呈現出一定的相關性,綜合來看,人民幣近期的貶值壓力過度承受了美聯儲高通脹與歐洲能源危機的影響,因此不應把“人民幣是否破7”看做是人民幣貶值行情的關鍵點位,應理性看待國際形勢複雜多變下匯率的波動。

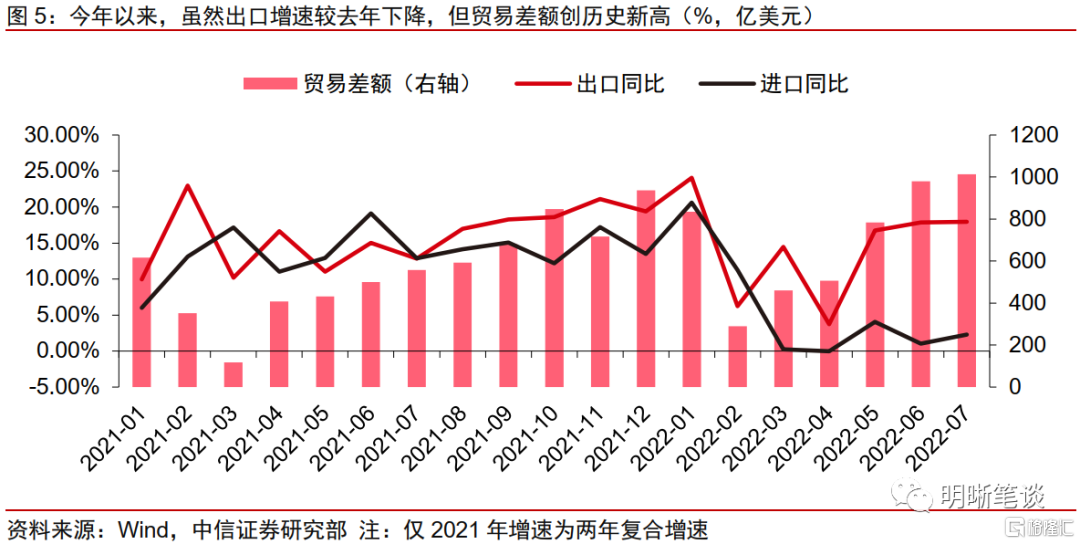

由於貿易順差並未完全轉換為人民幣需求,創歷史新高的貿易順差似乎並沒有為當前的人民幣形成支撐。但從長期來看,累積的結匯需求或將逐步轉化為實際的人民幣需求,人民幣匯率走勢也料將回歸供需主導。誠然,在我國的國際收支結構中,經常賬户的仍然佔據主導地位,但高額的貿易順差需要通過銀行結售匯反映到對人民幣的實際需求。從銀行的結售匯順差數據來看,今年以來,雖然貿易順差再創新高,但銀行代客的貨物貿易結售匯順差較2020年和2021年水平卻有所收窄,表明貿易順差可能因為人民幣預期、以及季節性等因素並未完全轉換為人民幣需求。此外,7月證券投資的結售匯差額由順轉逆加劇了人民幣的壓力。儘管如此,我們仍然不能忽略貿易大幅順差這一人民幣最基礎的支撐,隨着年底臨近,結匯需求的季節性走高或帶動人民幣需求提升,人民幣匯率走勢也料將回歸供需主導。

央行再調外匯存款準備金,政策工具箱“彈藥充足”

美元兑人民幣即期匯率臨7,央行下調外匯存款準備金以引導外匯預期。9月5日,由於歐元進一步走弱以及美元指數站上110關口,人民幣貶值壓力再起,美元兑離岸人民幣即期匯率一度突破6.95。在此背景下,央行宣佈“自9月15日起,下調金融機構外匯存款準備金率2個百分點,即外匯存款準備金率由現行8%下調至6%。”從央行應對匯率波動方面的政策工具箱來看,其可用的工具較為豐富,包括但不限於啟動逆週期因子、調整金融機構外匯存款準備金率、調節企業跨境融資宏觀審慎調節參數等。

作為市場化程度相對較高的工具,外匯存款準備金率成為近年來央行引導匯率預期的常用選擇。2021年,央行曾於5月和12月兩度上調外匯存款準備金率以引導人民幣單邊升值預期,累計上調幅度達4個百分點至9%。今年以來,在人民幣持續回調的背景下,央行又於4月和9月兩度下調外匯存款準備金率,累計降幅達3個百分點。以此次(9月5日)操作為例,考慮金融機構外匯各項存款餘額總規模(2022年7月讀數約9537億美元)和境內外匯存款規模(2022年7月讀數約6726億美元)兩個口徑,下調2個百分點的外匯存款準備金率或將釋放190億美元(總餘額口徑)或135億美元(境內存款口徑)左右的外匯流動性。儘管該規模較日均407億美元的外匯市場即期交易額和1060億美元的外匯市場合計交易額而言偏小,但其意義更多地在於引導外匯交易市場的預期。且相比於疫情前5%的水平,當前央行仍有1個百分點的操作空間可供後續使用。另一方面,金融機構外匯存款餘額仍在高位,前期積累的境內美元蓄水池仍能發揮一定作用。

此外,“逆週期因子”將直接作用於人民幣對美元中間價報價模型,其隱含的政策層對於外匯的預期管理信號更強。2015年“8·11”匯改後,中國外匯交易中心曾兩次提及該工具:一是2017年5月26日啟用“逆週期因子”,並於2018年1月9日將“逆週期因子”調整至中性;二是2018年8月24日重啟“逆週期因子”,並於2020年10月27日淡出使用。從事後的效果來看:(1)2017年5月26日-2018年1月9日期間,美元兑人民幣即期匯率從6.86降至6.52,扭轉了前期人民幣持續偏弱的局面;(2)2018年8月24日-2020年10月27日期間,美元對人民幣即期匯率圍繞6.9的中樞運行,雖然從絕對水平上看人民幣仍然偏弱,但是逆週期因子的使用對2018年8月之前人民幣的快速單邊貶值起到了抑制作用,並使得人民幣在面對中美貿易爭端、新冠疫情等外部衝擊時仍整體維持雙向波動態勢。我們對比近期官方發佈的中間價和Bloomberg預測的中間價差異,發現近期二者報價差距出現明顯走闊。雖然當前仍無法明確央行是否啟用了“逆週期因子”、以及部分報價行是否調整了中間價報價模型,但從歷史經驗看,上述該工具對於應對人民幣持續的單邊貶值行情非常有效,“逆週期因子”是央行穩定匯率的另一個強有力工具。

總結

7月以來,在國內經濟修復放緩、美聯儲堅定收緊貨幣政策、歐洲能源危機加劇的背景之下,人民幣持續走貶,並引發央行下調外匯存款準備金率以引導市場預期。國內經濟修復的斜率有所放緩,在基本面疲弱的催化下,美元指數成為近期主導人民幣走勢的重要因素,匯率已經脱離了人民幣的實際供需。但我們認為,當前人民幣匯率走弱過度承擔了美聯儲高通脹與歐洲能源危機的影響。在強美元的大背景下,人民幣短期內仍將承壓,但是人民幣匯率“破7或不破7”已不再是關鍵點位,國際格局充滿不確定,匯率的波動也會相應加大。長期來看,人民幣走勢仍將有迴歸人民幣的基本供需,當前我國的貿易順差在歷史高位,服務貿易逆差仍在較低水平,銀行結售匯仍處於順差水平,穩定的國際收支並沒有改變,人民幣的需求仍有支撐。

此次央行再次下調外匯存款準備金率,及時穩定人民幣匯率的預期,但後續海外因素仍存在諸多不確定性,仍需警惕匯率所面臨強的美元的挑戰。

(1)對於貨幣政策來説,儘管降息對於人民幣匯率的實際影響有限,但匯率承壓或反過來對貨幣政策形成掣肘。因此貨幣政策在保持“以我為主”的同時需要“兼顧內外平衡”,無論是中美利差的倒掛進一步加深、還是人民幣短期承壓,都對國內貨幣政策形成掣肘,短期內總量型貨幣政策的空間有限,通過結構性貨幣政策工具支持特定領域的信貸需求或是更優選擇。

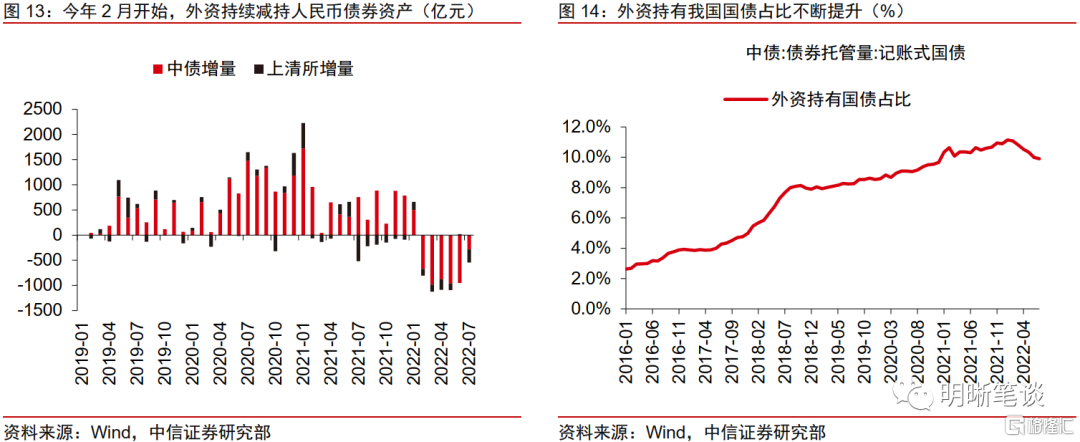

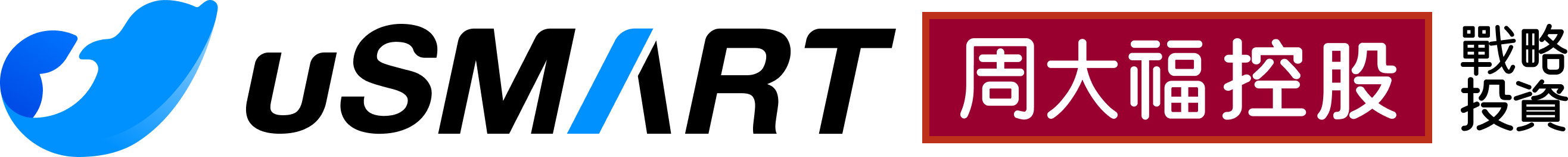

(2)對於資本流動來説,人民幣偏弱運行,股債兩市外資流出的壓力或仍將持續。股市方面,我國股匯兩市存在一定“股匯聯動效應”,A股市場表現不佳和人民幣持續走貶的背後,本質都是國內經濟基本面預期的走弱。6月,北向資金淨流入對人民幣形成正反饋;而7中旬以來,北向資金再度流出,與近期人民幣貶值互相形成負反饋,短期內股市或仍面臨一定流出壓力。債市方面,債市流出的壓力則受制於中美利差收窄的影響。隨着我國債券市場的對外開放,外資持有我國債券資產的佔比不斷提升,截至2022年7月,外資持有我國國債佔比為9.95%,外資持有我國整個債券市場的佔比為2.83%。債市對外開放程度的深化也無疑也會帶來外資流出的壓力。7月,在我國債市有所上漲的情況下,當月外資持債規模較6月環比減少545.6億元,減持速度有所放緩。但對於配置型資金來説,中美利差收窄疊加人民幣走弱,或仍將制約外資重新迴流人民幣債券市場。