本文來自格隆匯專欄:中金研究,作者:張峻棟、王雪、張文朗

2022年三季度,美元指數一度超過114點,創下自2011年開啟上行長週期以來的新高點。之後,在對美國通脹、增長以及加息路徑的重新定價中,美元起起落落。對於美元今年的短週期波動,我們已在去年底的報吿中進行了較為充分的討論。從更長時間的維度來看,較去年三季度的高點,美元指數是有望再攀高峯?還是目前已站在長週期走弱的開端?回顧1970s以來的歷史經驗,我們認為,當前內外部賬户顯著失衡以及美元估值過高藴含的貶值壓力較大,且向前展望,難有相對更樂觀的支撐因素,本輪美元指數下行大週期或在眼前,提示關注事件性催化劑。

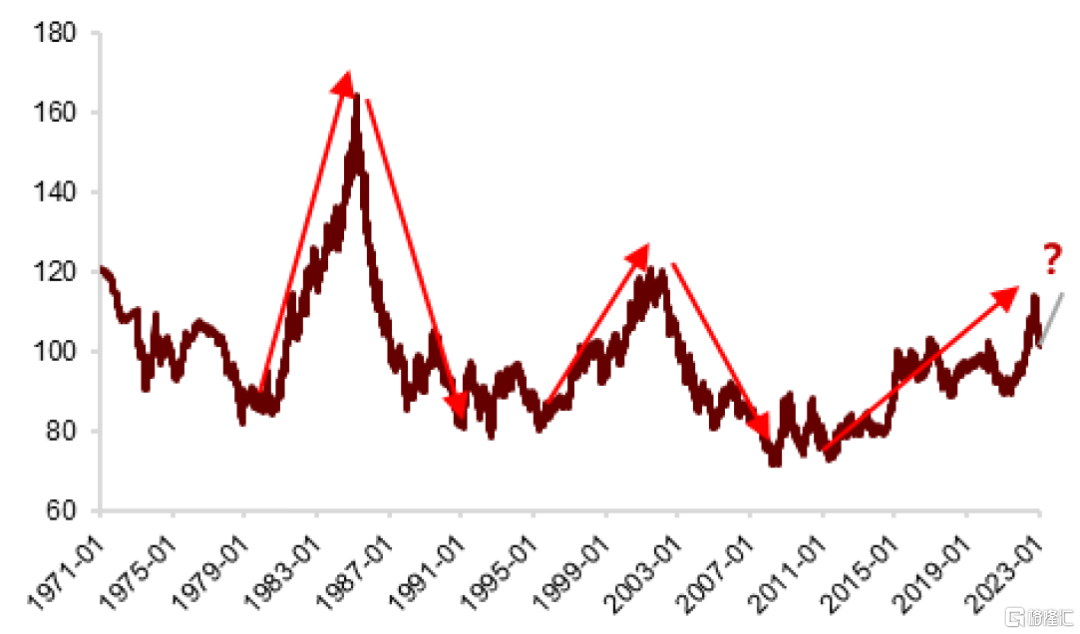

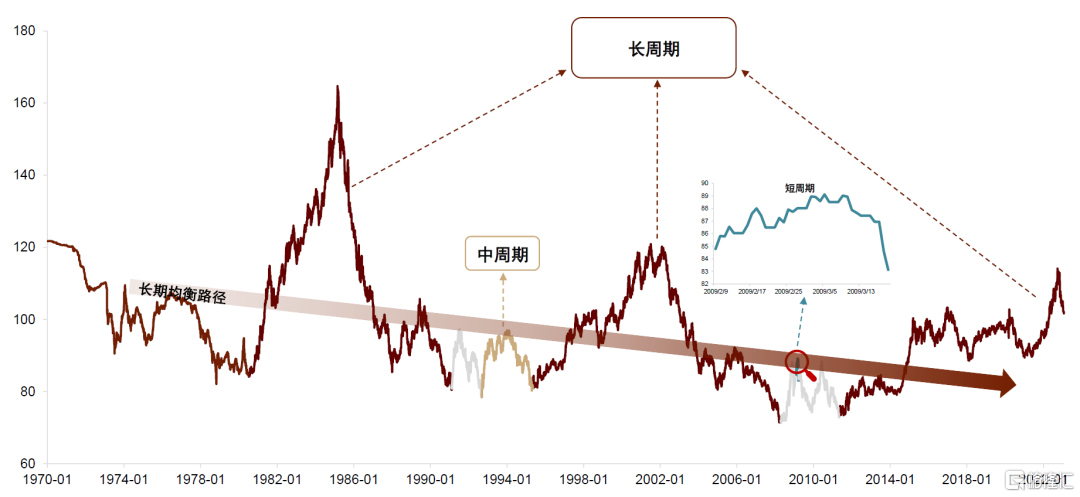

我們在本文討論美元指數的長週期波動。關於美元指數短、中和長週期沒有較為明確的定義,為了便於界定本文的討論範疇,我們進行了大致劃分,美元長週期指的是持續時間至少超過5年的波動週期。自1971年佈雷頓森林體系實質性解體以來,美元指數先經歷了1971-1980年的下行大週期,之後經歷了兩輪完整的上下行長週期,分別是1980/7-1991/2和1995/5-2008/4,2011年5月至今美元指數經歷了為期超過11年的上行長週期,本輪下行長週期或已箭在弦上。

摘要

回顧美元指數的歷史來看,美元指數長週期多是“失衡”與“再平衡”的輪迴。具體而言,相對增長差(或者生產率差)、貨幣政策(相較於其他經濟體)、財政政策(內部平衡)、以及國際收支狀況(外部平衡)是在中期內影響匯率水平的關鍵因素。若決定匯率中期水平的基本面因素連續性對匯率產生同一方向的影響,則美元指數可能形成持續時間較長的週期性偏離(較其長期均衡水平),例如,中期影響因素接連不斷地促成中週期的上行階段進而形成美元長週期的上行階段。回顧歷史上的長週期來看,支撐美元開啟上行長週期的因素大體包括:持續改善的內外部賬户、相對更緊的貨幣政策、或相對增長優勢,支撐每個大週期持續性上行的主導因素不完全一致,但在美元上行期間,其外部賬户和內部賬户“失衡”大多日漸積累直至不可持續。當市場開始質疑美元指數持續上升的可持續性,往往需要一些事件作為催化劑觸發美元開啟下行大週期。當美元的長期貶值壓力釋放,基本面在此過程中“重新平衡”,新一輪上行大週期則開始蓄力。總之,回顧歷史來看,美元下行大週期的必要條件是其已經積累了充分的貶值壓力,催化事件作為導火索也基本上不可或缺,比如,1973年“佈雷頓森林體系”的終結、1985年的五國集團外匯干預和“廣場協議”、2002年的歐元正式流通和此前中國加入世貿組織。

新的宏觀範式下,美元信用裂縫隱現,本輪美元大週期或將不同。站在美元指數第三輪上行長週期的頂峯,我們認為,“雙赤字”和美元估值偏高藴含的貶值壓力較大,且向前展望難有相對更樂觀的支撐因素,本輪美元指數下行大週期或在眼前,體現出美元信用受質疑的事件(即使只是對市場情緒的影響)或將成為下行大週期的催化劑。過去40年,美元國際貨幣體系兩大基礎是全球化和金融化。逆全球化趨勢下,區域經濟的重要性上升,我們認為儲備美元以進行全球交易的必要性將有所下降。例如,“一帶一路”合作、金磚國家擴容、中阿峯會開始探討油氣使用人民幣結算的可能性等。去金融化趨勢下,金融資產自由變現為實物資產的能力下降(例如,供應鏈瓶頸、地緣政治衝突、金融制裁等),儲備美元資產的安全性存疑。與歷史相似的是,體現出美元信用受質疑的事件或將成為本輪美元下行大週期的催化劑,但不同的是,本輪下行週期可能不限於美元自身的長週期波動,而是整個貨幣體系的變局,國際貨幣體系舞台上的美元獨角戲恐將唱罷。

最後,我們認為美元下行大週期將利好新興經濟體。理論上,美元走弱對新興經濟體的影響主要有兩重渠道。金融渠道來看,美元走弱期間全球流動性寬鬆,金融條件寬鬆,利好新興市場融資。貿易渠道來看,美元走弱使得新興經濟體的貨幣相對於美元升值,不利於出口。實證研究表明,金融渠道相對主導,新興市場實際GDP增長與美元指數顯著負相關。除美元下行週期的利好,還有宏觀範式加速轉變的加持。過去三十多年,實體供給相對過剩、金融資產享有更高確定性溢價,而未來,我們認為,由於較長期存在的多重供給約束,以及全球大財政趨勢性重啟下的需求提振等因素,天然稀有的實物資產和高效的生產性資產相較過去將享有更高確定性溢價,新興市場或在去金融化加速的新範式下迎來中長期機會。

正文

回顧2022年,主要受美國相較於其他經濟體尤其歐元區的貨幣政策利差支撐,美元指數在前三季度一路高歌,一度超過114點。而四季度以後,受美國通脹超預期回落、加息預期退坡(甚至市場交易降息預期)以及中國防疫政策優化帶動風險偏好走強等多重因素的影響,美元開始趨勢性回落。今年2月以來,非農就業大超預期以及通脹回落進程開始放緩,市場降息預期的回吐又推動美元指數有所上行。我們在2022年底發佈的報吿中指出,美國本輪高通脹回落可能存在“黏着點”,“去通脹”進程註定波折,這也意味着美元指數將在未來幾個月隨着降息預期的起起落落進行短週期波動。對於美元今年的週期波動,我們已在去年底的報吿中(同上文)進行了較為充分的討論。從更長時間的維度,值得思考的另一個問題是,較去年三季度的高點而言,美元指數當前的回調是階段性蓄力,之後有望再攀高峯?還是目前已站在長週期走弱的開端?

從長週期來看,自2011年5月以來,截至去年三季度的高點,美元指數的長期上行趨勢已經持續了超過11年,期間上升了約57%,這也是自美元指數發佈以來的第三輪上行大週期(圖表5)。我們曾在報吿中指出,美元的中長期基本面偏弱,且在新宏觀範式下,實物資產的重要性系統性上升,那麼,從持續超過5年及以上的大週期來看,未來美元會如何走?我們將在本文中結合美元在不同時間維度的分析框架,回顧歷史上各輪美元長週期的驅動邏輯,並展望美元的長期走勢。

佈雷頓森林體系:美元指數的前世

美元指數由洲際交易所(ICE)於1973年3月正式開始編制發佈,衡量美元相對於一籃子貨幣的價值。而早在美元指數編制之前,美元就已成為國際貨幣體系的中心。二戰結束時,美國積累的黃金/貨幣儲蓄達到有史以來最高,約佔全世界政府持有的黃金/貨幣的三分之二,這支撐了美元在1944年建立的“佈雷頓森林體系”中成為國際貨幣體系的中心。佈雷頓森林體系的實質是美元與黃金掛鈎、其他國家貨幣與美元掛鈎的可調整的固定匯率制度,但隨後的實踐表明這一體系存在着固有缺陷,典型的問題為“特里芬難題”。具體而言,隨着各國貿易規模的擴大,所有國家都需要增加貨幣儲備,在佈雷頓森林體系的規則下,滿足國際清償的貨幣為美元,全世界其他國家對美元的需求有賴於美國的國際收支逆差,這意味着美國需要保持長期對外負債,而長期積累的國際收支逆差將降低對於美元的信心。

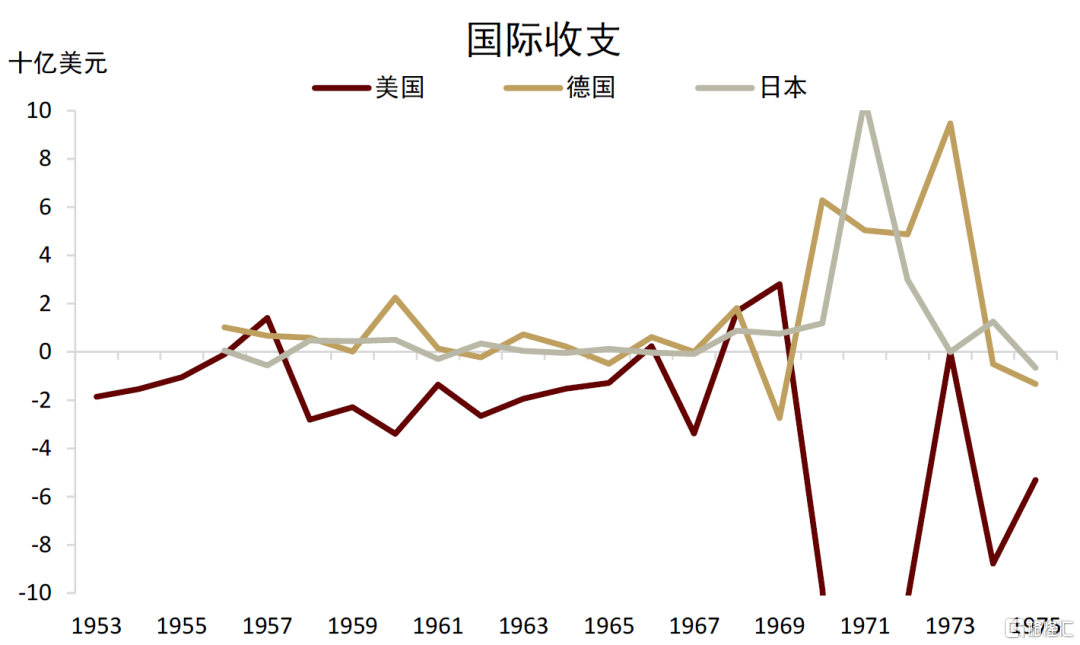

1958年,佈雷頓森林體系由協議正式落地實施,也正是在這一年,美國國際收支整體出現大規模赤字(圖表1,包括了國外投資、援助、軍費開支和其他資金流動等,不僅僅是貿易),這意味着其他央行正在大規模積累美元儲備。隨着二戰後歐洲國家和日本從戰爭中全面復甦,全球競爭加劇,美國的國際收支赤字逐漸積累。理論上,當赤字規模積累到一定程度,市場將開始懷疑美元可自由兑換成黃金的能力,尤其是美國持有的黃金儲備逐漸下降。1960年10月底總統大選前,市場經歷了一次心理衝擊,倫敦黃金市場交易價格突破35美元/盎司至超過40美元/盎司,超過了佈雷頓森林體系協定的官方價格,美元信任危機出現,此後,美元信任危機多次出現,黃金價格頻繁突破官方價格(圖表2)。二十世紀六十年代中期開始,隨着財政支出持續擴張,美國財政赤字和通脹加劇,疊加美國國際收支狀況大幅惡化,美元匯率開始下跌。1971年8月,尼克松總統宣佈外國官方持有的美元不再自由兑換黃金,佈雷頓森林體系實質性解體。雖然1971年12月十國集團達成的“史密斯協定”試圖繼續維繫固定匯率,但以美元作為基礎的固定匯率體系的根本問題並未得到解決,即,美國日益積累的對外負債和終將受到質疑的償債能力之間不可調和的矛盾。1973年2月,日本和歐洲的諸多國家轉向浮動匯率,佈雷頓森林體系正式瓦解。

圖表1:1958年起,美國國際收支開始持續赤字

資料來源:IFS,中金公司研究部

圖表2:黃金價格在1960s多次大幅上升

資料來源:IFS,中金公司研究部

1971年佈雷頓森林體系實質性解體以後,固定匯率體系期間美元積累的貶值壓力開始釋放,美元指數經歷了趨勢性走弱的十年。之後,自1980年以來,美元指數經歷了兩輪完整的上下行大週期:1980/7-1991/2和1995/5-2008/4,以及自2011年5月以來已持續超過11年的上行大週期。總結來看,美元大週期的持續時間逐漸被拉長,週期的高點較前一輪有所下降,每一輪週期上下行階段的波動性也下降(圖表4)。截至2022年9月的美元高點,美元指數在本輪上行大週期已累計上升約57%,持續時間約136個月,然而自去年9月之後,美元指數再難創新高。那麼,美元指數僅是處在小週期的下行階段?還是已然站在新一輪下行大週期的開端?我們認為,雖然短期來看,隨着市場對美聯儲貨幣政策路徑的重新定價以及全球經濟增長的週期波動,美元指數可能階段性反彈。但長期來看,財政和經常賬户“雙赤字”失衡和美元指數估值遠超購買力平價藴含的均衡水平,美元已積累了一定的貶值壓力,再疊加新宏觀範式下逆全球化和去金融化的加速作為催化劑,美元下行大週期或已在路上。

在回顧歷史上各週期之前,我們將在下一小節首先總結美元指數的分析框架。

圖表3:1970年以來的美元大週期

資料來源:Bloomberg,中金公司研究部

圖表4:歷史上的美元週期統計

注:* 2022年9月27日為2011年以來至今的美元指數高點,暫用當日的收盤指數統計本輪上行週期的特徵

資料來源:Bloomberg,中金公司研究部

美元分析框架:驅動因素與週期形態

從時間維度來看,匯率由長期的結構性因素、中期的週期性變動和短期的投機性力量共同決定。具體請參考《Exchange Rate Determination: Models and Strategies for Exchange Rate Forecasting》 。

短期內,匯率波動由交易性因素主導。由於美元是全球最主要的融資貨幣,市場情緒、風險偏好和流動性等因素均會驅動市場的投機性力量變動,在市場追逐收益率、風險偏好較高、流動性寬鬆的環境下,美元往往走弱。交易層面的因素會驅動匯率繞着其中期水平波動。

中期內,匯率水平主要受經濟基本面因素主導。經濟基本面是個“包羅萬象”的框架,理論上任何跟宏觀經濟和政策相關的因素均可以被納入,但大而全的分析意義有限,根據實證經驗,我們認為相對增長差(或者生產率差)、貨幣和財政政策、以及國際收支狀況是在中期內影響匯率水平的關鍵因素。相對增長差決定了一國貨幣相較於其他貨幣的實際價值,貨幣和財政政策組合決定了實際利率進而持有相應貨幣進行投資所能獲得的收益,國際收支狀況決定了一國外部賬户的可持續性,不可持續的外部賬户藴含較大的匯率調整壓力。

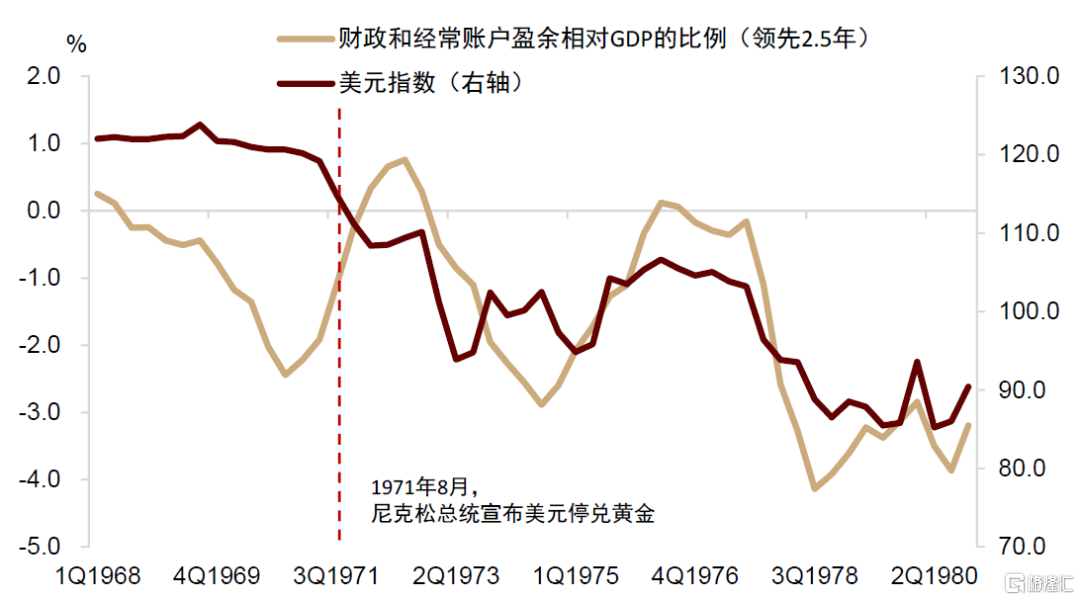

財政與經常賬户“雙赤字”是美元指數的領先指標(圖表5)。理論上,根據國民收入與產出(NIPA,National Income and Product Account)恒等式:本國投資-本國私人部門儲蓄=政府預算盈餘(T-G)+貿易赤字(Im-Ex),即,若本國私人部門儲蓄能夠完全支持本國投資,或者至少二者變動幅度大致相同,則意味着財政赤字和貿易赤字數額大致相同且符號同向。有意思的是,“雙赤字”的“雙”不僅是數量上的“兩個”亦是“雙生”之意。從經濟學邏輯上,“雙赤字”是通過匯率聯繫起來的,我們以美元的分析為例。根據Mundell-Fleming模型,擴張性財政政策在短期內會拉動內需,倘若配合以非寬鬆的貨幣政策,那麼短期內會推升美國的國內利率,這會使得美元資產對外資的吸引力上升。外資流入會推動美元升值,而下一步則是美國的出口(相對)價格上升、進口(相對)價格下降,美國的貿易赤字擴大。如果上述過程持續,則會同步積累較高的預算赤字、高於均衡水平的匯率、加劇的經常賬户逆差以及大規模的海外借款,經濟基本面在此過程中逐漸失衡,長期可持續性下降,市場對美元資產的信心將在某個時刻開始動搖,進而觸發美元貶值和“雙赤字”再平衡。因而“雙赤字”的積累往往會推動美元水平至某一不可持續的高估水平,實際上,這也是歷史上歷次美元大週期“失衡”與“再平衡”的過程(我們將在下文詳述)。

圖表5:“雙赤字”領先美元指數

注:2020年以後的“雙赤字”為四個季度移動平均

資料來源:Haver,Bloomberg,中金公司研究部

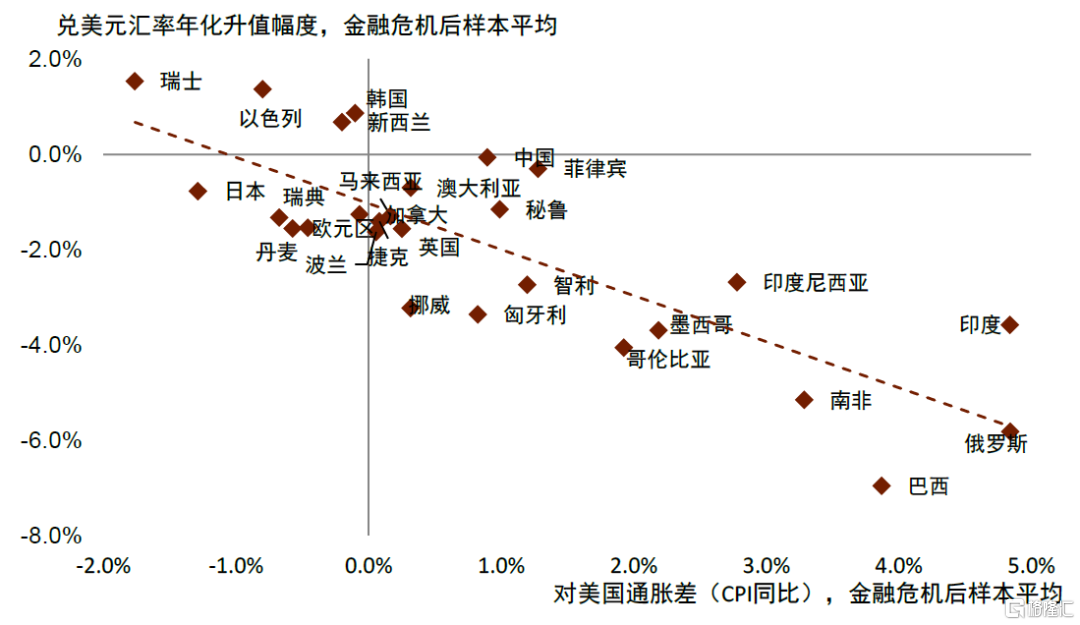

圖表6:通脹較高的國家其貨幣有貶值壓力

資料來源:Haver,Bloomberg,中金公司研究部

長期來看,匯率的均衡路徑由購買力平價水平決定。在較長的時間維度上,對外貿易將趨向於平衡,兩國之間的匯率將會向着購買力平價靠攏,若實際匯率(生產率決定)不變,在通脹上升相對更快的國家,名義匯率面臨更高的貶值壓力(圖表6)。但是匯率向着其PPP均衡水平的調整週期較長,國際貨幣基金組織(IMF)的研究表明,匯率與通脹變化在短期內無顯著關係,但在長期相關性較高,名義匯率相較於PPP隱含水平的偏離向着均衡水平迴歸的半衰期(half-life)大約是4.5年。

上述各類驅動因素的組合形成了美元指數的週期形態,一般而言,關於美元指數短、中和長週期沒有較為明確的定義,為了便於界定本文的討論範疇,我們在此做大致劃分(示例圖可參見圖表7)。

短週期的持續時間為3個月左右,主要由投機性和交易性力量驅動,美元短週期圍繞着中期因素所決定的匯率水平波動。

中週期的持續時間為0.5-3年左右,主要受基本面因素主導,較其長期均衡水平形成周期性偏離。

長週期的持續時間至少超過5年,若決定匯率中期水平的基本面因素連續性對匯率產生同一方向的影響,則美元指數可能形成持續時間較長的週期性偏離(較其長期均衡水平),即,中期影響因素接連不斷地促成中週期的上行階段進而形成美元長週期的上行期。

圖表7:美元指數的短、中和長週期示意

資料來源:Bloomberg,中金公司研究部

美元長週期:“失衡”與“再平衡”的輪迴

佈雷頓森林體系解體之後的美元下行:1971/7-1980/7

佈雷頓森林體系解體之後,美元指數在固定匯率制度期間積累的貶值壓力得到釋放,經歷了接近10年的下行期。這一時期美元走弱的主要因素可總結為兩個方面,一是貿易逆差和財政赤字所積累的貶值壓力,二是“大通脹”時期美元信用受衝擊,“大通脹”的部分成因是由於擴張的財政政策和相對寬鬆的貨幣政策,這也直接導致了美元走弱。

首先來看1970s之前美元積累的貶值壓力。自1930s羅斯福“新政”起,美國財政政策在隨後的接近50年裏踐行了凱恩斯主義,美國向“大政府”轉變,重視財政支出在宏觀調節中的作用。“大政府”的思路一直延續至二十世紀六七十年代,需求側減税政策的制定與實施貫穿於肯尼迪、約翰遜執政期間,其中標誌性的法案為《1964年税收法案》,這項政策由肯尼迪政府通過,由約翰遜總統簽署實施。之後,約翰遜總統又於1965年提出了“偉大社會(The Great Society)”計劃,福利支出大幅增加,疊加當時越南戰爭不斷增長的軍費開支,美國財政狀況持續惡化(圖表8)。同時,在1958年佈雷頓森林體系落地實施以後,美元源源不斷地流向全球,美國的國際收支持續積累,表明美國的對外負債在增加。1964年,外國官方持有的美元開始超過美國庫存的黃金價值,市場開始質疑美元可自由兑換黃金的能力。加劇的財政赤字和國際收支逆差使得美元在固定匯率時期積累了貶值壓力,匯率走向浮動後美元指數開始貶值。

圖表8:1980年之前,“大財政”思維下財政狀況惡化

資料來源:Haver,中金公司研究部

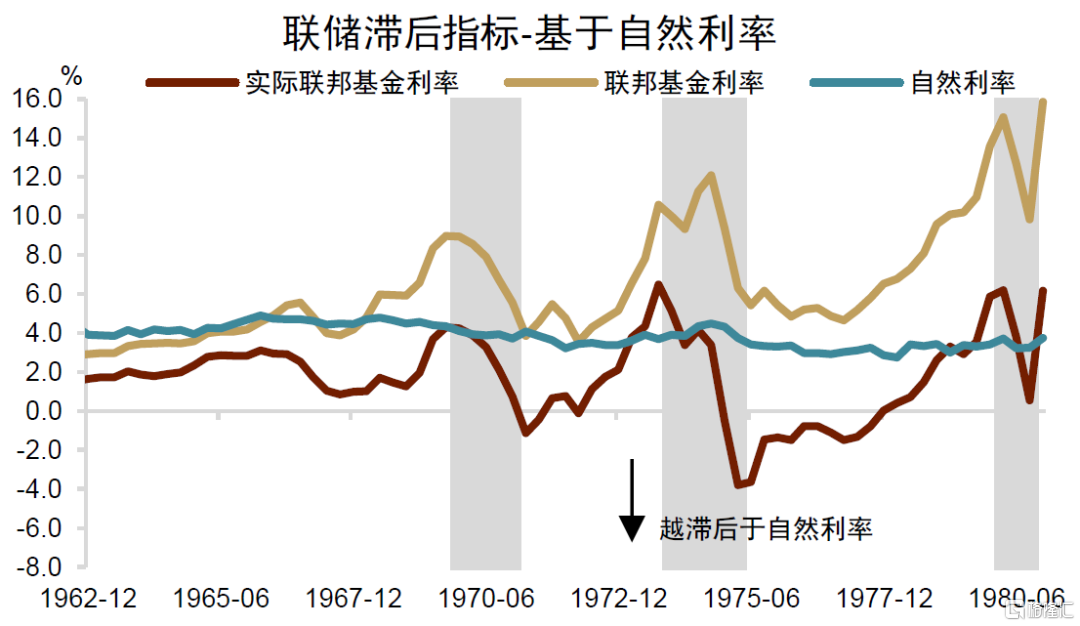

以福利支出和社會保障為重心的功能性財政政策加劇了通脹壓力,美國CPI通脹從1965年初的1.0%一路攀升到了1969年末的6.2%。時任美聯儲主席的馬丁曾在1968年採取貨幣緊縮,不過經濟應聲走弱,失業率從1969年的3.5%提高到1970年底的6.1%,美國經濟在1970年陷入衰退。之後,伯恩斯接替馬丁任美聯儲主席,伯恩斯不僅停止了貨幣緊縮,甚至在1970年降息以刺激美國經濟走出衰退。經濟走出衰退後,通脹在1971年初仍超過5%,美聯儲進行了短暫的加息,但為防止貨幣緊縮再次為經濟帶來壓力,尼克松總統於1971年8月推出“新經濟政策”,其中主要的內容之一是採取工資-物價管制。然而價格管制的做法不可持續,擴張的財政政策和不及時收緊的貨幣政策使得刺激了總需求,通脹會遲到但不會消失。1973年的石油危機導致油價大幅上升,乾旱天氣導致的糧食危機推升了農產品價格,通脹在價格管制取消後迎來了報復性反彈,疊加通脹預期失控形成的“工資-通脹”螺旋,多重壓力促成了美國的“大通脹”。回頭來看,雖然在1973年之後聯邦基金利率持續上升,但實際聯邦基金利率在較長的時間區間持續低於自然利率(圖表9),表明當時的貨幣政策收緊地既不及時,力度也不足夠。

綜上來看,佈雷頓森林體系解體之前美元已積累貶值壓力(圖表10),市場對美元形成了貶值預期,因而在匯率由固定轉向浮動之後,美元指數開啟貶值。再加上二十世紀七十年代“大通脹”對美元購買力的侵蝕和對美聯儲信譽的負向影響,“跑贏通脹”的心理使得人們紛紛衝向黃金,金價短時間內大幅攀升,1971年美元停兑黃金時的金價約為43美元/盎司,1980年金價已經超過了600美元/盎司。

圖表9:“大通脹”初期,貨幣政策未及時收緊

資料來源:Haver,中金公司研究部

圖表10:1971年之後,“雙赤字”積累的貶值壓力釋放

資料來源:Haver,中金公司研究部

“大通脹”落幕,第一個美元大週期:1980/7-1991/2

二十世紀七十年代的通脹陰影持續籠罩着當時的美國經濟,貨幣政策在反反覆覆的猶豫中早已滯後於曲線,直至1979年8月沃爾克上台,美聯儲的貨幣政策方開始起到緊縮效果。“大通脹”自1980年起落幕,市場重新恢復對美元的信心,美元開啟了第一個大週期的上行階段,此外,1981年裏根政府的財政政策轉型,由增支轉向供給側減税,短期內實際利率上升吸引了外資流入進一步支撐了美元。同期,美元走強引發了拉美國家的債務危機,避險情緒下資本由新興市場流入美元資產,亦助力美元走強。1980年7月至1985年2月的美元高點期間,美元指數累計上升了約95%。

1979年8月,沃爾克出任美聯儲主席,這成為美國通脹史上的轉折性時刻。吸取了此前美聯儲走走停停治理通脹的經驗教訓,沃爾克認為“要想徹底解決通脹帶來的所有難題,只能通過貨幣政策”。美聯儲在1979年10月推出了一系列緊縮政策,包括繼續提高貼現率、提高銀行準備金率並進行信貸指導、直接盯住貨幣供應量而非聯邦基金利率。其中起到關鍵作用的一項是直接控制貨幣供應,這一改變意味着利率的上升和波動可能不受限制,這有助於抑制信貸擴張和投機需求,聯邦基金利率從1979年10月的14.8%上升至1980年3月的20%。除此之外,美國政府也開始支持美聯儲的抗通脹決心,白宮在1980年3月14日推出了一攬子抗通脹的政策方案(Anti-Inflation Program),包括更趨於平衡的預算、信貸控制以及美聯儲的進一步緊縮。不惜以衰退為代價的貨幣緊縮開始見效,1980年4月,通脹轉向下行。“大通脹”的落幕使得市場重新恢復對於美聯儲和美元的信心,疊加此前美元貶值使得美國的經常賬户趨於平衡,美元於1980年7月開始進入了上行大週期。

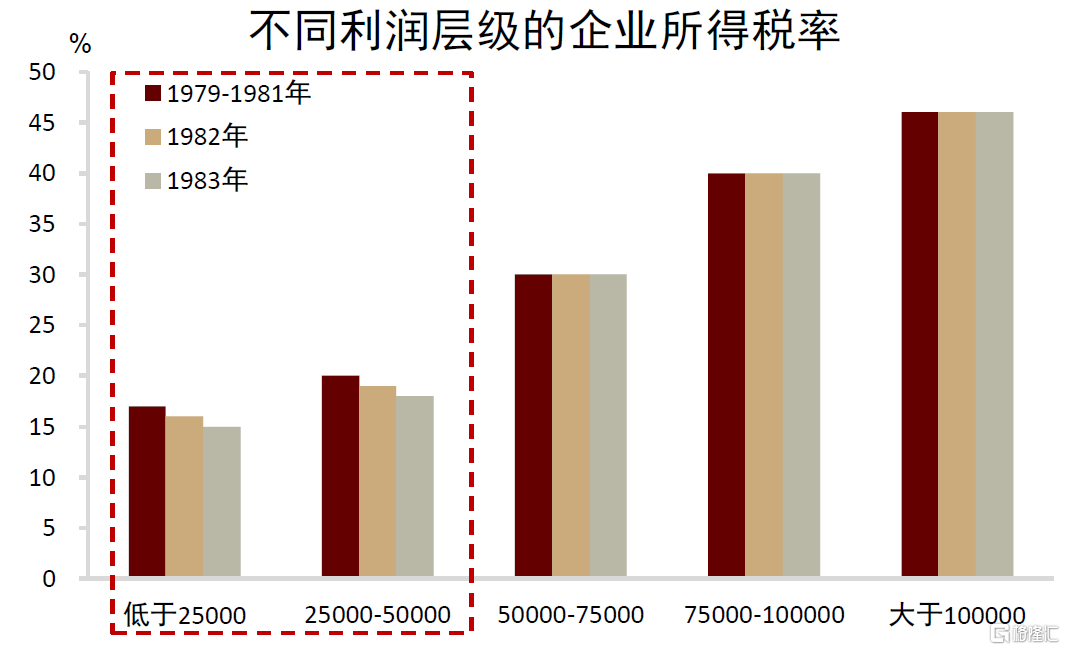

除了緊縮的貨幣政策,本輪美元上行週期還受到財政政策思維轉向的支撐。1981年裏根政府執政,里根政府轉變了財政政策思路,從凱恩斯主義的擴大政府開支、增加有效需求,轉變為減輕企業和居民税負。與肯尼迪-約翰遜政府1964年的減税方案不同的是,1964年的減税側重於需求側,方案以個人所得税減税為主,通過減少個人所得税來刺激消費並拉動總需求;而1981年的《經濟復甦和税收法案》更對供給側的關注更多,比如,除了降低個人所得税之外,還頒佈了加速折舊條例、降低了企業所得税、提高了儲蓄激勵等。

關於財政政策對匯率的影響,不僅需要區分財政政策的刺激思路,亦需要區分長期與短期。理論上,根據Mundell-Fleming模型,擴張性財政政策會推升本國投資需求,短期內會推升利率,進而有助於支撐匯率。再往長期看,財政政策對匯率的影響具有不確定性,如果財政政策能夠提升長期的潛在產出,那麼本國資產的吸引力將上升,且潛在產出的上升確保了財政狀況不會惡化,對於匯率是長期利好的。而倘若擴張性財政政策以福利性功能為主,或者非功能性財政未能起到如預期的提升潛在產出的效果,那麼長期來看財政赤字的擴張將是不可持續的,根據資產組合平衡模型的理論,通常情況下,對於風險厭惡型的跨國投資者,可能會對擬投資國家要求更高的風險溢價,這通常通過兩個渠道來實現:一是要求較高的利率,二是該國當前的匯率下降。

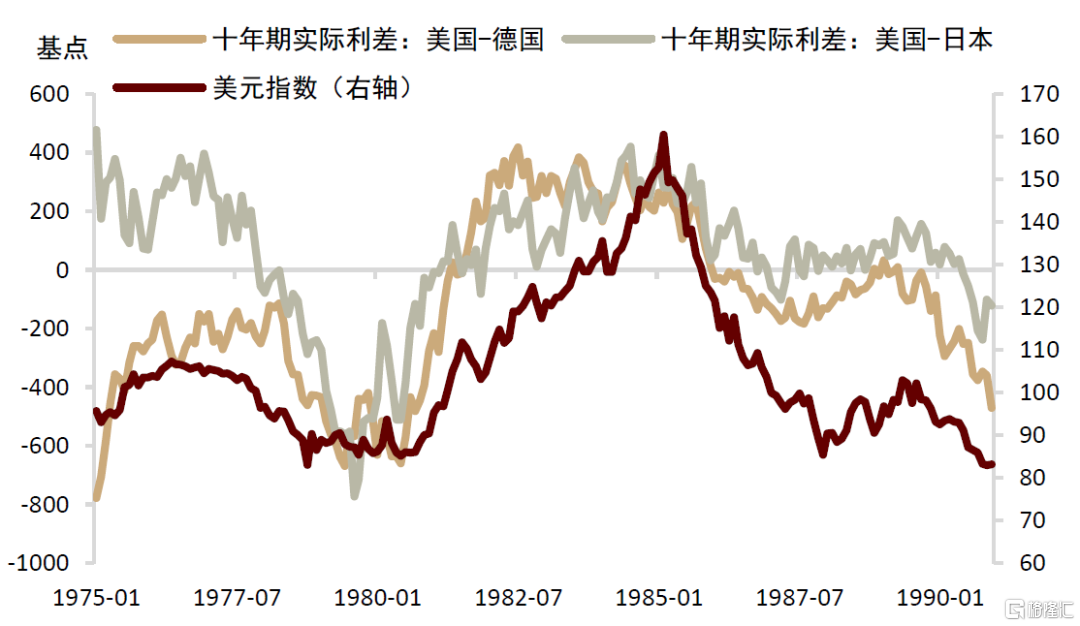

回顧1980s初期的政策組合,在當時來看,為企業減税的擴張性財政政策和緊縮性貨幣政策二者共同推升了實際利率,這在短期內有效支撐了美元匯率。1980-1985年,十年期美德和美日實際利差持續走闊,美元指數同步經歷了上行大週期(圖表12)。

圖表11:里根政府降低了企業所得税

資料來源:World Tax Database,中金公司研究部

圖表12:相對利差走闊支撐了美元

資料來源:Haver,Bloomberg,中金公司研究部

避險情緒也助力了這一輪美元指數的上行大週期。二十世紀七十年代的石油危機不僅導致了“滯脹”,也影響了國際金融市場的運行。大幅上升的油價使得美元主要流向石油輸出國,但有限的人口難以消耗全部的收入,通過石油賺取的美元通過“循環迴流”進入國際金融市場,具體地,石油輸出國將美元存入國際銀行,國際銀行再將其借給以拉丁美洲國家為主的陷入嚴重外部赤字的國家。在利率較低、美元走弱的時期,“石油美元”的迴流可以為拉美國家提供貸款,但隨着美國開始貨幣緊縮以及美元快速走強,拉美國家的償債壓力上升,圖表13顯示,1982年墨西哥和巴西的政府債違約風險溢價大幅上升。1983年,阿根廷、墨西哥等拉美國家爆發了債務危機,這使得市場的避險情緒上升,尋求安全的資產從高債務的發展中國家流出(圖表14),美元資產的吸引力上升。

圖表13:1980s初期拉美國家的債務違約風險上升

資料來源:Frankel, J. A., Okita, S., Peterson, P. G., & Schlesinger, J. R. (1988). International capital flows and domestic economic policies,中金公司研究部 注:圖中高債務發展中國家包括阿根廷、玻利維亞、智利、哥倫比亞、厄瓜多爾、加蓬、牙買加、墨西哥、尼日利亞、祕魯、菲律賓、委內瑞拉和前南斯拉夫

圖表14:拉美債務危機期間,資本流出發展中國家

資料來源:Rojas-Suarez, L. (1990). Risk and capital flight in developing countries,中金公司研究部

持續走強的美元使得美國產業的出口競爭力下降,經常賬户持續惡化。自1982年起,美國的經常賬户逆差相對GDP的比例逐年上升,1984年美國的貿易逆差首次突破1000億美元,市場愈發質疑外部賬户失衡的經濟增長模式的可持續性。除此之外,“里根經濟學”的減税政策雖然在短期有助於推升實際利率並支撐了匯率,且從理論上講有助於企業投資和擴大生產進而有益於税收,但實際上來看,財政赤字自1982年以來持續擴張,財政赤字相對GDP的比例在1983年甚至高於1970s的峯值。如我們在前文所述,大規模的經常項目逆差、大規模的預算赤字、以及在此過程中持續積累的對外負債使得經濟失衡,失衡的基本面難以長期維繫,“雙赤字”擴張藴含的美元貶值壓力越來越大。

利率下降成為推動美元開啟下行週期的誘因之一。在大規模的貿易赤字面前,美國經濟的增長動力逐漸放緩,1984年下半年,美國經濟增速下降,通脹也來到低位,美聯儲在1984年11月和1985年2月接連下調了貼現率(圖表15和16)。十年期美債的實際利率在1984年中旬達到約9%的高點,到1984年底下降至約7.5%。

圖表15:1984年美國增長疲軟,通脹也在低位

資料來源:Haver,中金公司研究部

圖表16:美聯儲在1984和1985年下調貼現率

資料來源:Haver,中金公司研究部

最終觸發美元於1985年2月開啟下行週期的主要因素是政策干預。強美元使得美國的出口競爭力大幅下降,也使得歐洲各國與日本的貨幣相對美元大幅貶值,1980年1月至1984年底,英鎊兑美元匯率貶值了約48%,德國馬克兑美元貶值了約45%,法國法郎兑美元貶值了約58%。包括美國在內的各國開始干預外匯市場,1985年前兩個月,約有100億美元的資金被投入外匯市場進行干預 ,1985年2月底,據交易經紀商和銀行估算,僅27和28日兩天,歐洲各國央行在外匯市場上賣出了超過10億美元。在美元本就積累了貶值壓力,且市場質疑美元是否太高了的敏感時期,政策干預對於觸發美元開始下跌發揮了重要作用,1985年2月底,美元開啟了下行大週期。“廣場協議”進一步強化和加速了美元的下行趨勢。1985年9月22日,G5的財政部長和央行行長在紐約廣場飯店舉行會議,達成五國政府聯合干預外匯市場,誘導美元對主要貨幣的匯率有序貶值,以解決美國鉅額赤字問題的協議。雖然在“廣場協議”之前美元就已經開始下行,但該聯合協議依然起到了至少兩點關鍵作用:一是向市場明確發送了美元將持續貶值的信號,強化了美元貶值的市場預期;二是“廣場協議”的干預不是向下硬推,而是集中對抗了美元某些時間的升值趨勢,有效消除了美元指數向上的拐點,促成了美元的下行大週期。截至1985年底,美元指數自當年2月的高點大約下跌了23%。

此外,在本輪美元下行大週期內,美國股市於1987年10月19日遭遇了“黑色星期一”,道瓊斯指數單日下跌超過20%,也波及了市場對於美元資產的信心,美元指數加速下滑。

“新經濟”啟航,第二個美元大週期:1995/5-2008/4

1995年5月開始的第二個美元上行週期主要受到三方面因素的支撐:貿易赤字的改善和“增收減支”的財政紀律奠定了美元轉向的基礎、互聯網行業為代表的“新經濟”刺激了投資和生產率、新興市場金融危機使得資金流向美元資產。在本輪美元上行週期中(1995/5-2002/1),美元指數上升約49%。與上一輪歷史經驗相似,經濟在美元貶值週期重新平衡,而在美元升值週期再次積累失衡,美元大週期亦是經濟基本面失衡與再平衡的過程。貿易賬户在本輪美元上行週期再次惡化,疊加軍費開支在2000年以後上升,“雙赤字”的邏輯重演,美元貶值壓力再起。2002年初,歐元推出和以中國為代表的新興市場快速增長作為催化劑觸發了美元開啟下行大週期。

貿易赤字的改善和“增收減支”的財政奠定了美元轉向的基礎。自1985年美元開啟下行週期後,美國的貿易赤字開始收窄,外部失衡狀況改善,經常賬户甚至在1991年一季度轉為盈餘。財政政策方面,1993年克林頓政府開始執政後嘗試削減赤字,1993年推出的《綜合預算和解法案》主要的政策思路是減少預算赤字,制定了“增税減支”的各項舉措,該法案計劃在1997年之前按將預算赤字減少一半。聯邦財政狀況開始好轉,1998年實現了自二十世紀七十年代以來的首次財政盈餘。

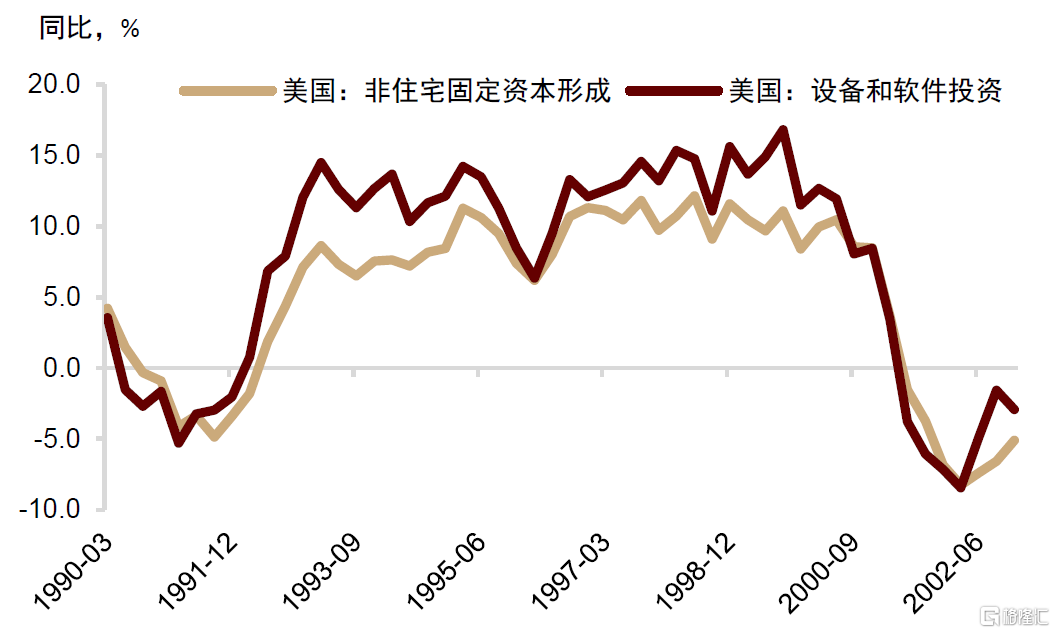

“新經濟”發展刺激了投資和生產率,支撐美元的實際均衡匯率。互聯網行業於二十世紀九十年代開始在美國率先發展,Mosaic瀏覽器及全球資訊網出現,互聯網開始走入公眾視野,此後互聯網網絡基建(如WorldCom)、互聯網工具軟件(如Netscape,1995年12月首次公開招股)及入門網站(如雅虎,1996年4月首次公開招股)等新產業迅速發展。在互聯網行業投資的帶動下,美國經濟經歷了投資繁榮期。圖表17和圖表18顯示,1992年以後,美國的固定資本投資快速上升,而同期德國和日本的固定資本存量甚至有所下降,且美國的固定資本投資主要是由設備和軟件投資驅動的。

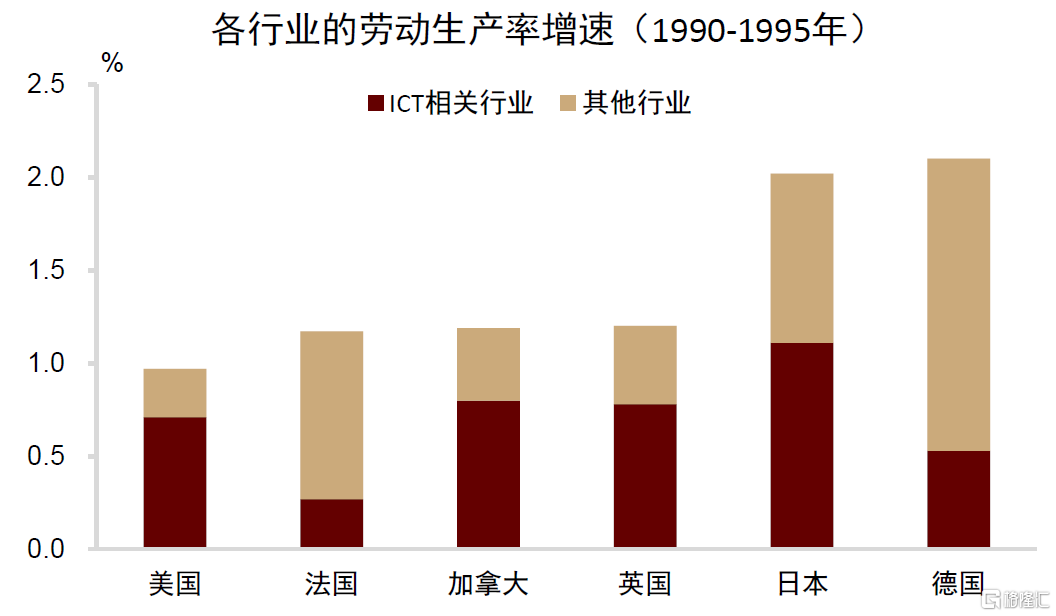

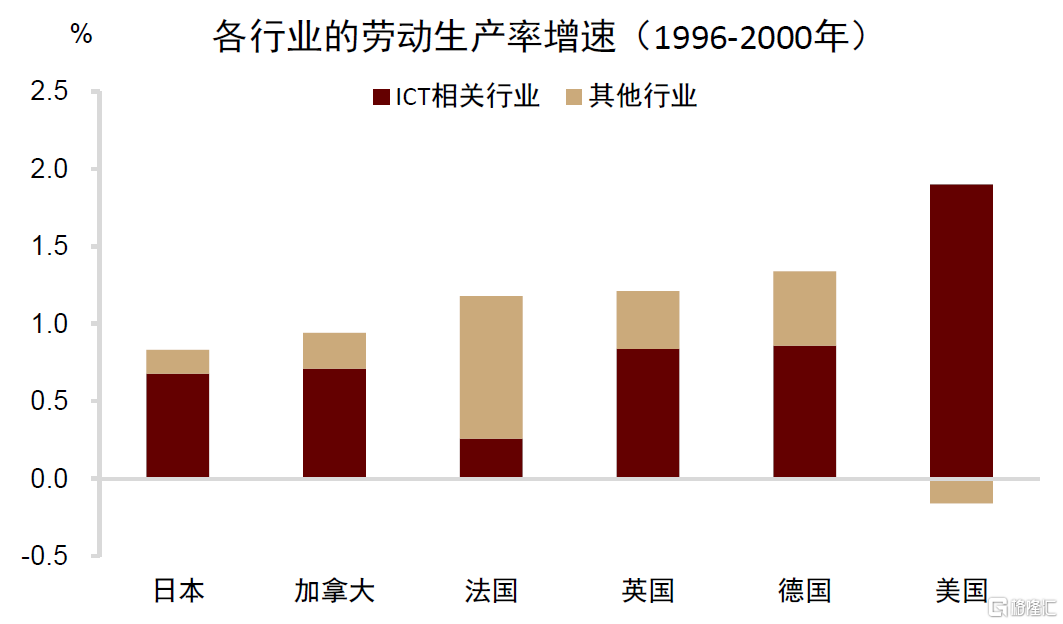

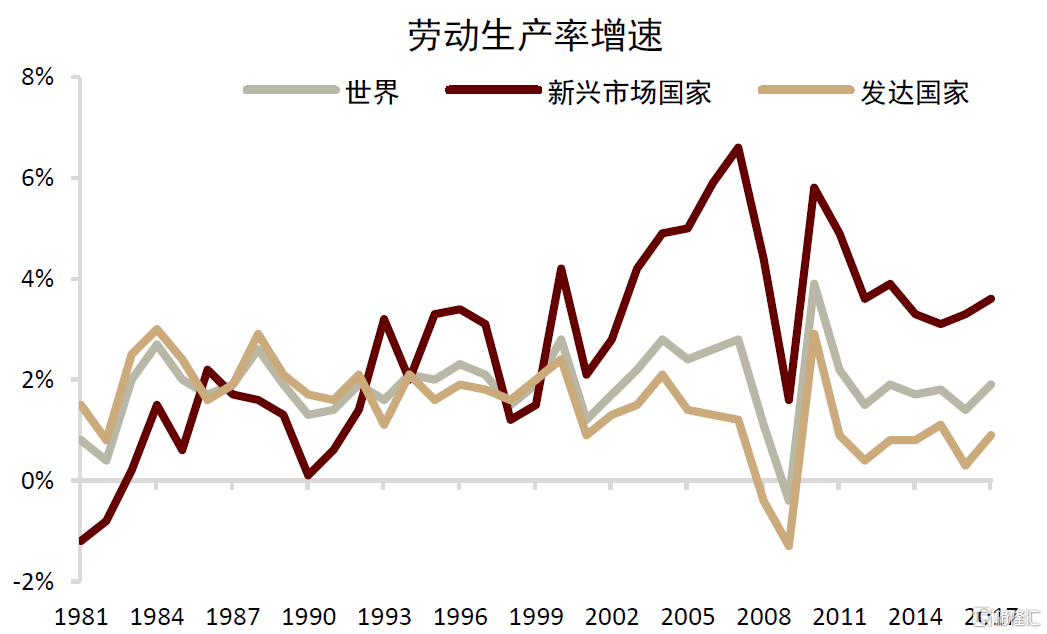

而同期,歐洲的勞動力和產品市場受制於結構性約束對長期生產率產生了負面影響。比如,有文獻研究表明,九十年代歐洲勞動力市場的勞工保護政策較為嚴格、退休福利優厚、失業保險和福利體系完善、以及從海外僱傭有技能的功能受到約束等,這些對於歐洲勞動生產增速產生了一定程度的負面影響。圖表19的數據顯示,1990-1995年期間,美國的平均勞動生產率增速低於日本和歐洲的主要發達經濟體(德國、英國和法國),而1996-2000年,美國的勞動生產率增速遠超歐洲和日本,且主要的貢獻來源於ICT相關行業(包括了ICT生產製造和相關的服務業)。美國生產率的快速增長(尤其相對於歐洲和日本)支撐了美元的實際匯率,美元指數自1995年5月起開啟了新一輪上行大週期,本輪上行週期直至2002年初結束,持續了大約80個月,期間美元上升幅度接近50%。

圖表17:1992年起,美國的固定資本投資快速積累

資料來源:Haver,中金公司研究部

圖表18:1990s美國的投資主要受設備和軟件投資驅動

資料來源:Haver,中金公司研究部

圖表19:二十世紀九十年代,美國的勞動生產率快速增長

資料來源:Pilat, D., Lee, F., & Van Ark, B. (2003). Production and use of ICT: A sectoral perspective on productivity growth in the OECD area. OECD Economic Studies, 2002(2),中金公司研究部

經歷了數年的投資積累和生產率快速增長,市場在1999-2000年大幅上修了對美國經濟的中長期預期。雖然美國的經濟增速在1990s的大部分時間裏高於歐洲(1995-1999年,美國實際GDP增速年均約4.0%,德國同期約1.6%;1996-1999年歐元區約2.5%),但市場對美國的中長期增長預期在1999年末似乎發生了突然變化。圖表20和21顯示,根據費城聯儲的調查,1992-1999年間市場對美國中長期增長的預期基本穩定,未來十年的實際經濟增速約在2.5-2.7%之間,生產率增速約在1.5%,而2000年對實際GDP增速預期上調到了3.0%以上,生產率增速上調到了2.4%。此外,美聯儲在1999-2000年持續加息大約一年,市場對美國中長期增長的預期向好以及利率上升吸引了大量外資流入美國市場,支撐了美元在2000年初快速上行(圖表22)。

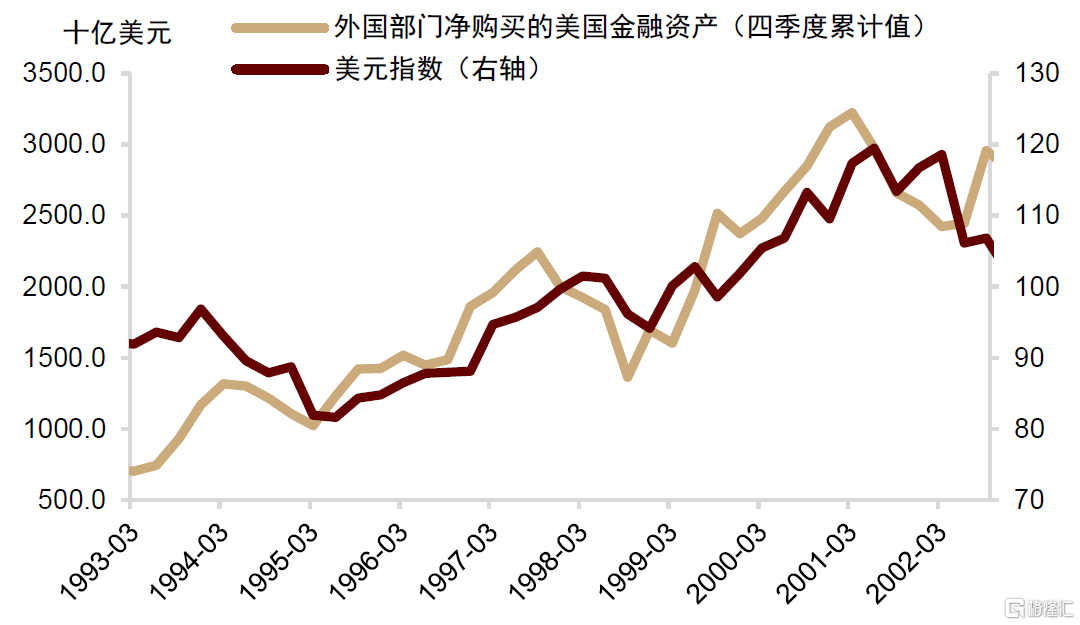

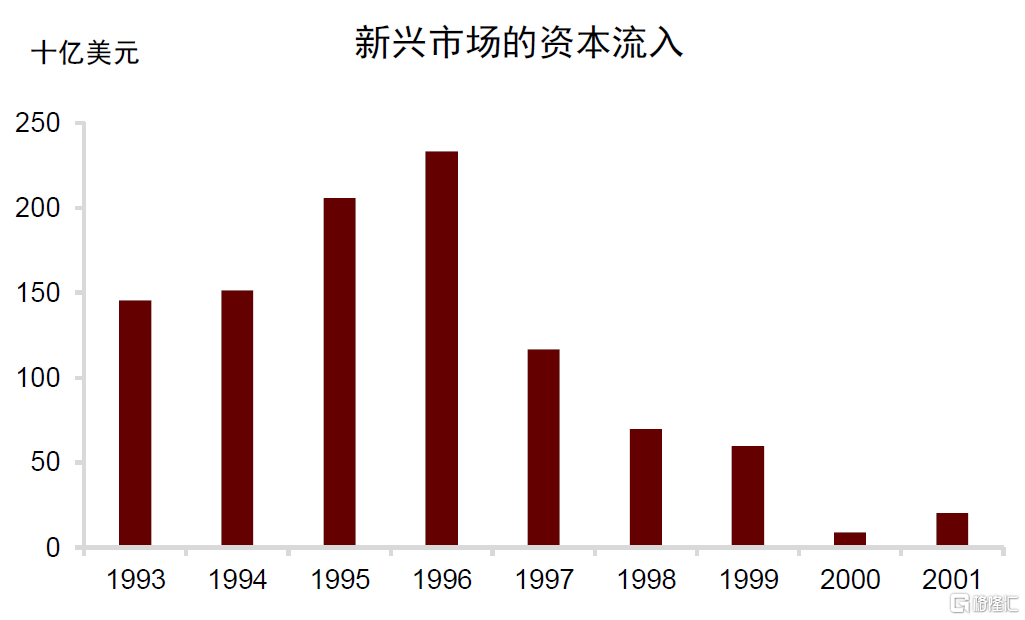

除了美國和歐洲的相對增長(和生產率)差異之外,亞洲金融危機也助力了更多避險資金流入美元資產。1997年亞洲金融危機影響了東亞大部分地區,1997年7月2日,泰國宣佈放棄固定匯率制,泰銖當日對美元匯率貶值17%,之後匯率攻擊蔓延到了馬來西亞令吉、印尼盾、韓元、港幣等,流入新興市場的資金大幅減少(圖表23),避險情緒也一定程度上推動了本輪美元指數上行。

圖表20:二十世紀初,市場看好美國的實際增長

資料來源:Haver,費城聯儲,中金公司研究部

圖表21:二十世紀初,市場看好美國的長期生產率

資料來源:Haver,費城聯儲,中金公司研究部

圖表22:大量外資受吸引流入美元資產

資料來源:Haver,IMF,中金公司研究部

圖表23:流入新興市場的資本大幅減少

資料來源:Haver,IMF,中金公司研究部

歷史不會重複,但“雙赤字”的邏輯會重演。一方面,美元升值期間,貿易賬户日漸惡化,貿易逆差於2001年達到了1960年以來的最高位(圖表24)。關於美元是否已大幅高估,以及貿易赤字是否具有可持續性的討論再度成為市場的焦點。另一方面,財政也開始推動“雙赤字”加劇。2001年小布什就任美國總統,為刺激經濟長期增長,小布什在當年頒佈了《經濟增長與税收減免協調法案》,將最高所得税税率從39.6%降低到35%,還有一系列配套減税措施。此外,2001年“911事件”後,美國軍費開支再度增加,“增支減收”的財政政策使得財政收支2002年轉為赤字。當市場質疑“雙赤字”的可持續性以及美元被高估的聲音越來越強時,美元下行週期正在漸行漸近。

圖表24:貿易赤字在美元升值期間加劇

資料來源:Haver,中金公司研究部

圖表25:2002年起,新興市場勞動生產率快速增長

資料來源:World Bank,中金公司研究部

受歐元開始正式流通和新興市場快速增長的催化,美元指數於2002年2月初開啟了下行大週期。如上一輪美元長週期的歷史經驗,“雙赤字”惡化或者較其他經濟體的相對增長優勢減弱會使得美元積累貶值壓力,尤其是美元升值長週期中,外部賬户失衡逐漸積累,市場對於美元的信心本就較為脆弱,一些標誌性的事件可能會成為觸發劑,催化美元指數回落。我們認為,2002年初美元開始下行主要受到兩方面因素的催化,一是2002年1月1日起,歐元作為歐洲統一貨幣在德、法、意等十一國正式流通,這在一定程度上威脅了美元全球儲備貨幣的地位;二是2001年中國加入世界貿易組織(WTO),以中國為代表的新興市場經濟增長加速。圖表25的數據表明,2002年起,新興市場國家的勞動生產率增速遠超世界平均水平。美元資產在歐元區和新興市場的分流下,吸引力相對降低,美元指數開始了持續超過6年的下行長週期,下行週期跌幅約有40%。

“低增長”時代,第三個美元週期:2011/5-?

全球金融危機最初在美國爆發,美元大幅下跌,但隨着“次貸危機”蔓延並演變成全球金融危機,美元的“避風港”屬性反而凸顯,美元在2008年4月觸底。但觸底之後美元指數持續了一段時間的低位震盪,受美國相對較快的經濟復甦,美元指數 2011年開始新一輪上行長週期。本輪美元上行長週期主要受到以下三方面的支撐:一是,由於歐洲深陷債務危機的泥潭,美國相對較好的基本面吸引了歐洲的資本流入;二是,美國的“頁巖油革命”使得石油進口需求減少,貿易賬户改善,奧巴馬政府期間美國的財政赤字持續收窄;三是金融危機之後,大部分時間裏,美國的貨幣政策相對於其他主要發達經濟體偏緊。

雖然金融危機最先在美國爆發,但是隨着其影響蔓延全球,美國經濟率先企穩復甦。金融危機作為導火索,觸發了歐元區“邊緣國家”的內部失衡問題暴露,希臘、愛爾蘭、葡萄牙、西班牙及意大利等部分歐洲國家相繼爆發了主權債務危機。債務危機的影響不僅侷限於“邊緣國家”,之後有向“核心國家”蔓延的趨勢,例如,2012年1月,標普宣佈下調 9 個歐元區國家的長期信用評級,包括將法國和奧地利的3A 主權信用評級下調一個級別。歐債危機的影響深遠,期間,歐元區的經濟復甦乏力,直至2014年實際GDP增長才開始轉正,美國相對較好的基本面使得美元資產的相對吸引力上升,來自歐洲的資本流入上升(圖表26)。

圖表26:流入美國的歐洲資本上升

資料來源:Haver,中金公司研究部

圖表27:2012年以後,美國石油進口需求減少

資料來源:美聯儲,中金公司研究部

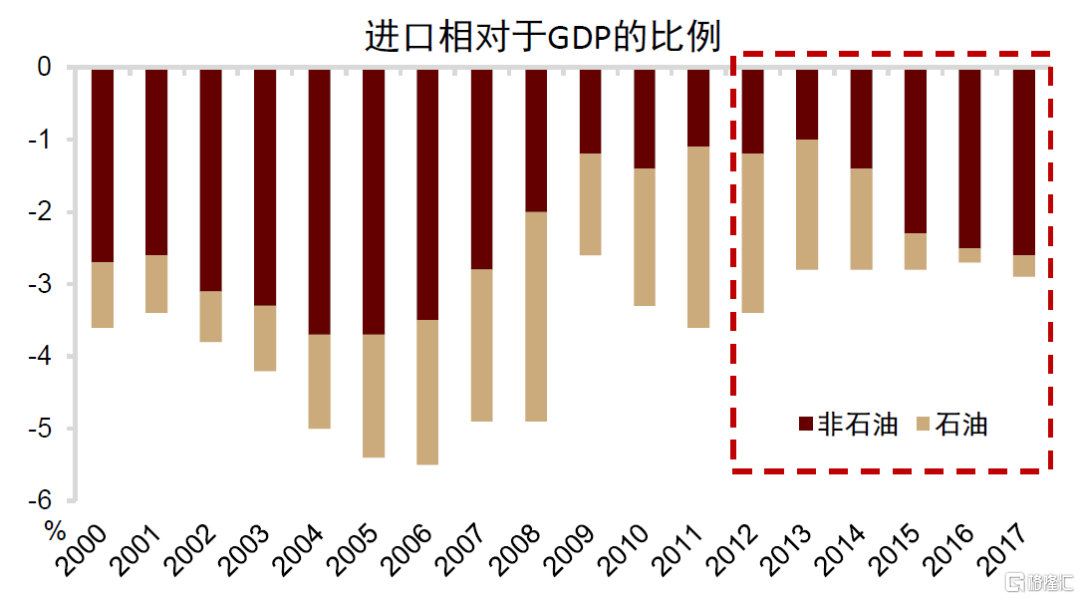

貿易賬户赤字在上一輪美元貶值大週期收窄,且“頁巖油革命”推動貿易賬户持續改善。2008年以後,美國頁巖油開發進入了快速發展階段,受“頁巖氣革命”影響,美國國內氣價低迷,之前從事頁巖氣勘探開發的公司紛紛轉向頁巖油,頁巖油鑽探活動在多地展開,美國頁巖油產量進入了快速增長期。石油產量的大幅增加使得美國的貿易賬户顯著改善,2008年一季度美國經常賬户佔GDP的比例約為-5.0%,2009年第二季度上升至-2.4%,雖然金融危機期間貿易賬户赤字小幅加劇,但趨勢上依然保持了上升,於2013年第四季度達到了2000年以來的高位-1.7%,其中石油進口的下降是重要的貢獻因素(圖表27)。

財政赤字在奧巴馬政府期間亦有所收窄。金融危機的大幅刺激之後,奧巴馬在2011年2月公佈預算計劃,承諾通過增税和減支減少預算赤字,政策思路注重控制預算。奧巴馬政府期間美國財政預算赤字相對GDP的比例由2009年的9.8%收窄至2016年的3.2%。

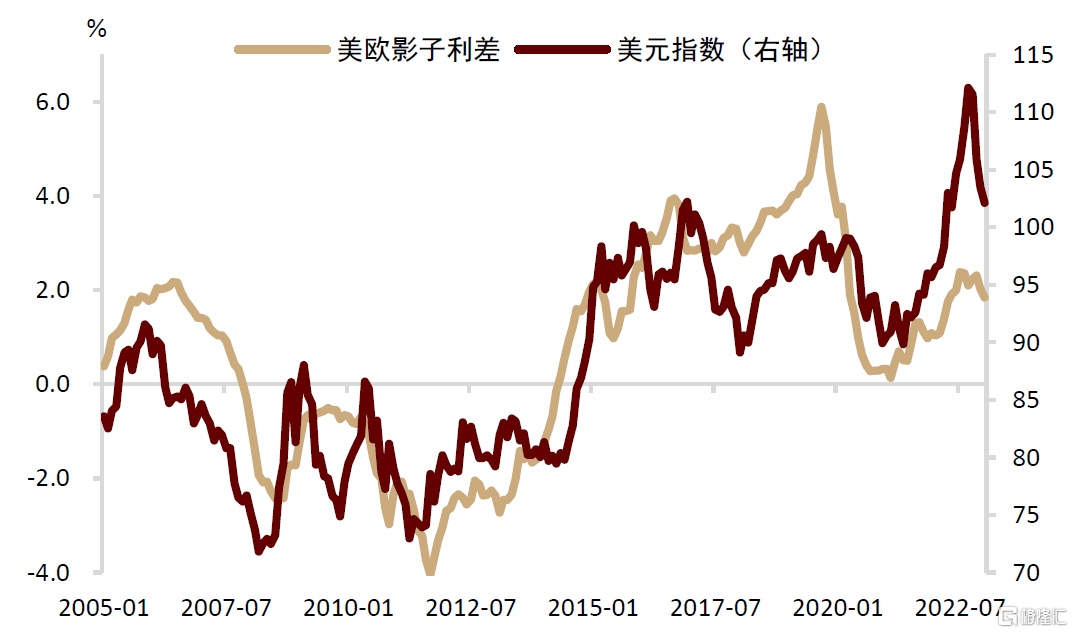

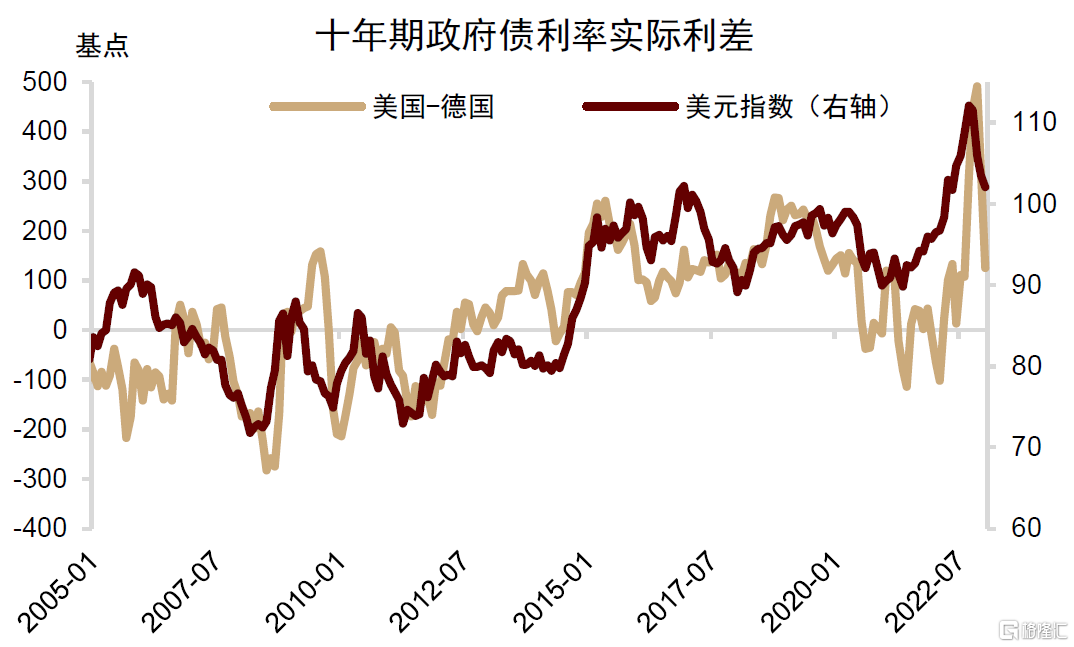

相對偏緊的貨幣政策在這一輪美元上行大週期中扮演了重要角色。金融危機以後,歐元區在2014年進了“負利率”時代,日央行長期維持負利率並保持超量化寬鬆。而美聯儲在美國經濟復甦後及時退出寬鬆,先是在2014年開始減少QE的資產購買量(Taper),接着在2015年開始了“小步慢走”的加息,之後在2017年10月開始縮表。經濟的持續低迷和較美國更為寬鬆的貨幣政策拖累了歐元,而美國經濟基本面的相對穩健和貨幣緊縮支撐了美元。從整個上行大週期來看,美歐影子利差、以及十年期政府債的實際利差與美元指數高度相關(圖表28和圖表29)。

圖表28:美歐影子利差與美元指數高度相關

資料來源:Haver,Bloomberg,中金公司研究部

圖表29:實際利差吸引資金流入

資料來源:Haver,Bloomberg,中金公司研究部

回顧過去五十多年的歷史經驗,不難發現,美元長週期是增長(相較於其他經濟體)、貨幣政策(相較於其他經濟體)、財政政策(內部平衡)、以及外部賬户平衡等綜合因素作用下“失衡”與“再平衡”的輪迴。美元指數上行大週期往往由(相對其它發達國家)更緊縮的貨幣政策、相對增長優勢、或者持續改善的內外部賬户在初期驅動,支撐每個大週期持續性上行的主導因素不完全一致,但在美元上行期間,其外部賬户和內部賬户“失衡”大多逐漸積累直至不可持續,最終導致美元做出較大調整進而促使內外部回到可持續的長期均衡水平。擴張性財政政策使得財政赤字加劇,持續走強的美元使得美國的出口價格相對上升,貿易逆差擴張,海外借款高築,在此過程中,美元指數逐漸較其長期均衡路徑趨勢偏離,從估值和基本面失衡兩方面均積累了貶值壓力。當市場開始質疑內外部賬户失衡的可持續性時,比如,2000年初對美國貿易赤字逆差和美元是否過於高估的討論越來越多,往往需要一些事件作為催化劑觸發美元開啟下行大週期。回顧歷史來看,美元下行大週期的必要條件是其已經積累了顯著的貶值壓力(內外部失衡+估值過高),催化事件作為導火索也基本上不可或缺,比如,1973年的“佈雷頓森林體系”的終結、1985年的外匯干預、2002年的歐元正式流通和此前中國加入WTO。

往前看,自2011年以來,本輪美元上行大週期已持續了超過11年,去年在美聯儲快速緊縮的支撐下於9月創下本輪上行期的新高點。但美元中長期基本面偏弱,“雙赤字”失衡在積累、美元相較於PPP長期估值也大幅偏離(將在下文詳述),我們認為本輪下行大週期已在眼前,需更多關注催化劑事件。

圖表30:美元長週期是“失衡”與“再平衡”的輪迴

資料來源:Bloomberg,中金公司研究部

新宏觀範式:美元信用裂縫隱現

“雙赤字”隱含美元貶值壓力,而且往前看,大財政思維重啟。2020年以後,為應對新冠疫情衝擊,美國連續推出大規模財政支出計劃,財政赤字相對GDP的比例在2020年和2021年分別為15.0%和12.4%,達到二戰以後的最高值。疫情之後的財政支出以功能性和福利性支出為主,例如,2.2 萬億美元的CARES 法案中,為企業和居民提供貸款、救助、税負減免的總支出佔比為78%,其中居民救助支出佔比約26%。1.9 萬億美元的救助法案中,用於個人救助、税收減免、民生支出的合計佔比達67%。如我們在前文所述,財政政策對於匯率的影響需要辯證地來看,需要區分財政刺激的方向。如果財政政策能夠提升長期的潛在產出,那麼本國資產的吸引力將上升,且潛在產出的上升確保了財政狀況不會惡化,對於匯率是長期利好的。而倘若擴張性財政政策以福利性功能為主,財政擴張產生的赤字是不可持續的,且會推升通脹波動風險,根據資產組合平衡的框架,對於風險厭惡型的跨國投資者,可能會對擬投資該國要求更高的風險溢價,這通常通過兩個渠道來實現:一是要求較高的到期收益率,二是該國當前的匯率貶值(當即期匯率下降至低估的水平,意味着當前投資在未來能獲得較好的回報,進而實現投資者對風險溢價的要求)。

貿易賬户方面,2020年以後美國的經常賬户赤字擴張,赤字相較於GDP的比例在2022年一季度超過4.5%。雖然之後幾個季度有所改善,但當前的赤字率大致相當於2002年初的水平(圖表31)。通常而言,作為全球儲備貨幣和融資貨幣,短期內美元匯率的即期變動對金融賬户更加敏感(圖表22)。然而,並非經常賬户不影響美元,而是與其他國家(尤其新興經濟體)的影響方式不同,貿易赤字對美元的影響是非線性的,即,當經常賬户赤字率低於某一閾值時,貿易賬户對美元的影響在短期不明顯,但當赤字積累到不可持續的程度,美元的貶值壓力會顯著上升。文獻研究表明,對於美國和大多數OECD國家,經常賬户赤字相對GDP的比例將進入不可持續區間的閾值大約在4%-5%。因而在分析美元短週期或者中週期時,貿易賬户或不是重要的考慮因素,但進行長週期的討論時,需重視貿易賬户的長期赤字積累藴含的美元貶值壓力。

圖表31:當前的經常賬户赤字水平較高

資料來源:Haver,中金公司研究部

圖表32:相對購買力平價暗示美元指數長期偏弱

資料來源:Haver,中金公司研究部

美元指數的估值已遠超購買力平價隱含的長期均衡水平。根據購買力平價理論,在較長的時間維度上,對外貿易將趨向於平衡,兩國之間的匯率將會向着購買力平價靠攏,購買力平價水平決定了美元指數的長期均衡路徑。歷史上美元指數在兩輪大週期的上行週期尾聲均遠超其長期均衡水平(圖表32)。而且再往前看,美國未來的通脹中樞或將上移。疫情以來美國經歷了非典型的勞動力供給衝擊,人口老齡化、提前退休、新冠疫情對健康的長期影響(Long COVID)、工作動機降低、照顧家庭原因以及移民問題等原因導致數百萬勞動力退出市場。除移民和照顧家庭的短期影響外,其他長期性因素可能會導致多達200萬人永久性退出勞動力市場。非典型的勞動力供給衝擊下,我們認為最終結果將是更低的(潛在)經濟增長、更高的通脹中樞。政策方面,我們認為未來財政逐漸主導將加大貨幣政策操作的難度與不確定性。一方面,美聯儲通過量化寬鬆等非常規貨幣政策操作購買了大量長期政府債,這使得其持有的債務頭寸對利率上升的風險更為敏感。另一方面,歷史高位的政府債務使得貨幣政策一定程度上受到掣肘,受到掣肘的貨幣政策可能會有對通脹存在反應不足的風險。因此,中長期來看,美國貨幣政策未來需要更多“配合”財政。意味着,相較美國通脹水平,其貨幣緊縮程度可能不足。總之,基於歷史經驗來看,“雙赤字”和美元估值偏高藴含的貶值壓力較大,且向前展望難有相對更樂觀的支撐因素,本輪美元指數下行大週期或在眼前。

新的宏觀範式下,美元信用裂縫隱現,本輪美元大週期或將不同。疫情以來,供給衝擊頻發、地緣衝突加劇、逆全球化趨勢抬頭、去金融化進程加速等多重因素的影響下,宏觀範式的轉變加速,以美元為基石的國際貨幣體可能動搖。中金研究院去年發佈的報吿《貨幣國際化新機遇與新挑戰:從逆全球化到去金融化》中分析過,過去40年,美元國際貨幣體系兩大基礎是全球化和金融化。向前展望,一方面,逆全球化的背後是對安全而非效率的更多考量。貨幣的使用具有網絡效應,越多人使用會加強其通用性。逆全球化趨勢下,區域經濟的重要性上升,我們認為儲備美元以進行全球交易的必要性將有所下降。例如,“一帶一路”合作、金磚國家擴容、中阿峯會開始探討油氣使用人民幣結算的可能性等。另一方面,去金融化意味着實體而非金融的重要性凸顯。經濟全球化和貿易自由化的背景下,資本流動以維持國際收支平衡,美國提供的安全性相對較高的各類金融資產成為資本流動的載體。去金融化趨勢下,金融資產自由變現為實物資產的能力下降(例如,供應鏈瓶頸和地緣政治衝突、金融制裁等),儲備美元資產的安全性存疑,美元信用或再次受到質疑。

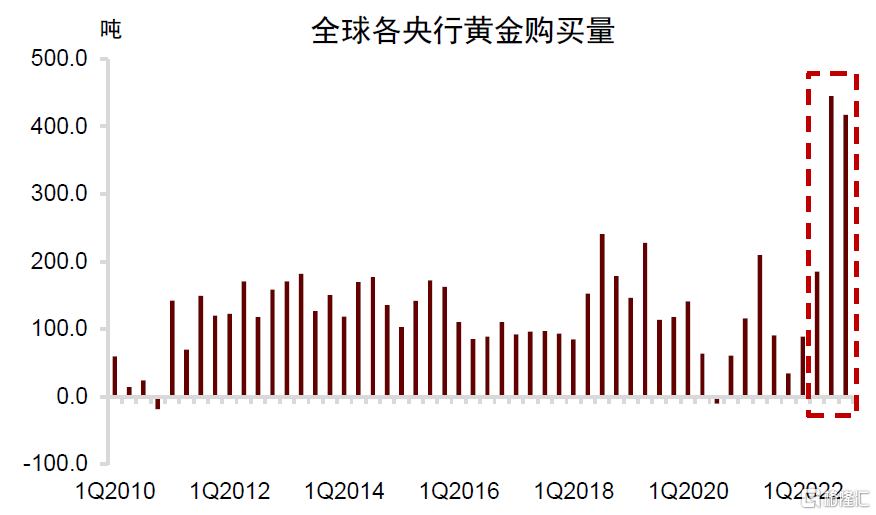

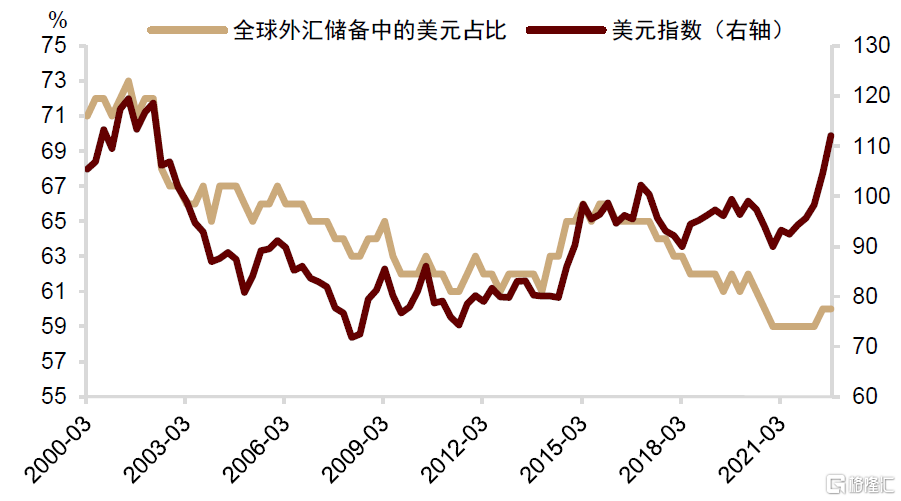

因而我們預計,與歷史相似的是,體現出美元信用受質疑的事件或將成為本輪美元下行大週期的催化劑,但不同的是,本輪下行週期可能不限於美元自身的長週期波動,而是整個貨幣體系的變局,國際貨幣體系舞台上的美元獨角戲恐將唱罷。數據上來看,美元信用裂縫也已初現端倪,2022年全球各國央行的黃金購買量激增,全球央行在2010-2021年的年均黃金購買量大約為470噸,但是2022最後兩個季度單季度購買量均超過400噸(圖表33);全球外匯儲備中的美元佔比自2016年以來趨勢下行,2020年疫情衝擊以後加速下降(圖表34)。

圖表33:2022年全球各國央行黃金購買量激增

資料來源:Haver,World Gold Council,中金公司研究部

圖表34:全球外匯儲備中的美元佔比達到低位

資料來源:Haver,中金公司研究部

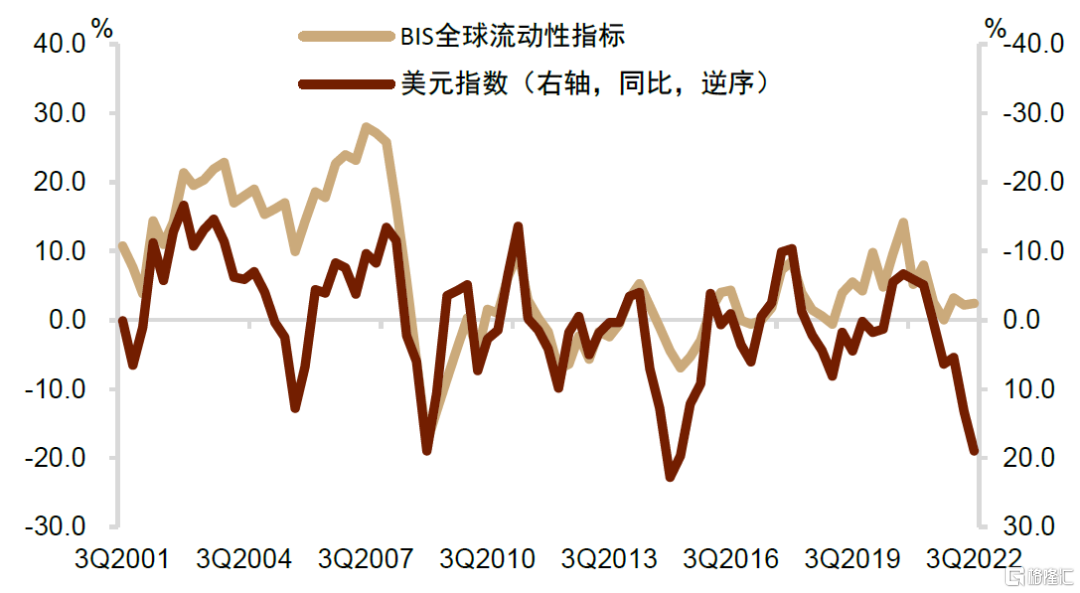

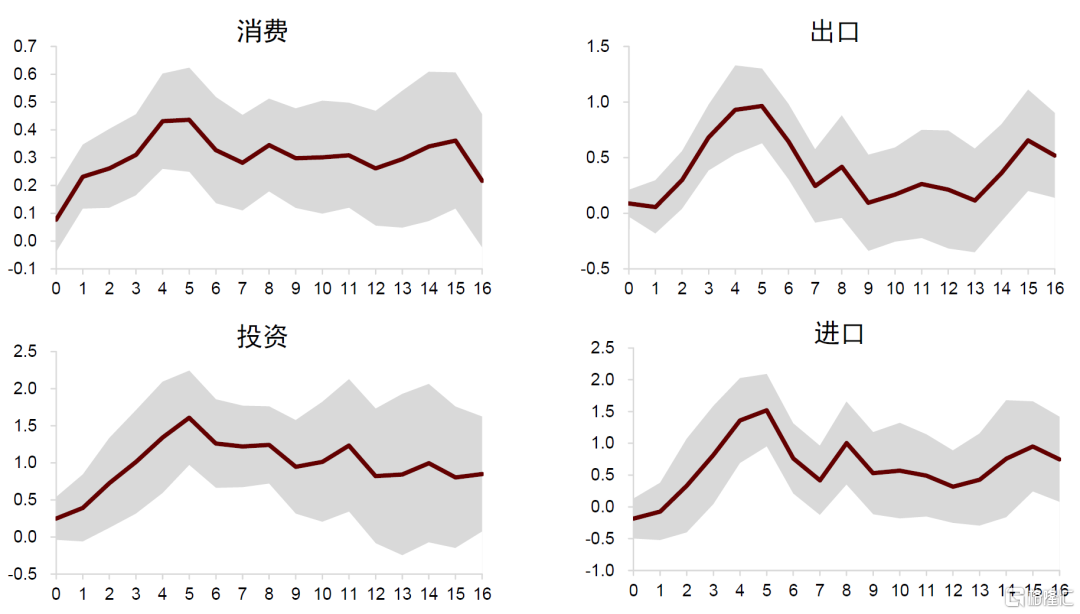

我們認為美元下行大週期將利好新興經濟體。理論上,美元走弱對新興經濟體的影響主要有兩重渠道。金融渠道來看,美元走弱期間全球流動性寬鬆,金融條件寬鬆,利好新興市場融資(圖表35)。貿易渠道來看,美元走弱使得新興經濟體的貨幣相對於美元升值,不利於出口;但如果進出口價格不能及時跟隨匯率調整,比如,大多數貿易採用貿易融資方式,若美元貶值,對進口國家來説或意味着進口需求上升。國際清算銀行的實證研究表明,總體上,新興市場實際GDP增長與美元指數負相關(圖表36),其他條件不變的情況下,美元走弱1個百分點,新興市場的實際增長上升0.3個百分點,且對消費、投資和進出口均有顯著影響(圖表37)。除了美元下行週期的利好,還有宏觀範式加速轉變的加持。過去三十多年,實體供給相對過剩、金融資產享有更高確定性溢價。而未來,我們認為,由於較長期存在的多重供給約束,以及全球大財政趨勢性重啟下的需求提振等因素,天然稀有的實物資產和高效的生產性資產相較過去將享有更高確定性溢價,新興市場或在去金融化加速的新範式下迎來中長期機會。

最後需要説明的是,由於歐元和日元在狹義美元指數一籃子貨幣中佔比最高,歐元和日元走勢可能會影響美元指數的週期。首先,如我們在前文所述,相對於歐洲和日本而言,美國在疫情後的勞動力市場結構性短缺可能成為長期問題,進而或將進一步壓低中長期勞動生產率和推高通脹中樞,這會促成美元下行大週期。其次,日本在疫情以後通脹開始回升,未來貨幣政策或開啟正常化過程,亦有可能對美元施加下行壓力。此外,金融危機後,歐元被詬病的一個關鍵點是歐盟有統一貨幣但無統一財政,因此市場傾向於形成對歐元長期較悲觀的預期。然而疫情後,歐盟形成了財政聯盟,朝着財政一體化邁出了實質性一步。更關鍵的是,歐盟以新能源和新基建為主要抓手的財政刺激,疊加相關產業政策,相較疫情前,有更高可能推升長期停滯的全要素生產率。當然,我們提示歐洲地緣衝突對歐元可能施加的超預期下行壓力,但總體上,目前我們認為這些因素至少難以對美元指數形成長週期支撐。

圖表35:美元指數走弱期間全球流動性寬鬆

資料來源:Haver,BIS,中金公司研究部

圖表36:新興市場實際GDP增長與美元指數負相關

資料來源:Haver,BIS,中金公司研究部

圖表37:美元走弱利好新興經濟體的投資、消費、進口和出口

注:樣本時間為1990-2019年,數值為美元走弱1%對新興經濟體GDP各分項在之後各季度的影響,模型還包括了各項控制變量(非金額部門債務/GDP三年變化、股市波動率、經常賬户/GDP、VIX、1年期和10年期美債利率季度變化、美國GDP增長和通脹滯後項、美國PMI、美國貨幣政策利率、被解釋變量的滯後項、通脹滯後項、大宗價格等)

資料來源:BIS,中金公司研究部

注:本文摘自中國國際金融股份有限公司2023年3月12日發佈的《下一個美元長週期:輪迴和變局》

報吿分析師:張峻棟SAC 執證編號:S0080522110001;王雪SAC 執證編號:S0080122080630;張文朗SAC 執證編號:S0080520080009