本文来自格隆汇专栏:华创宏观张瑜,作者:张瑜 付春生

主要观点

全球通胀不仅在走高,也在变宽

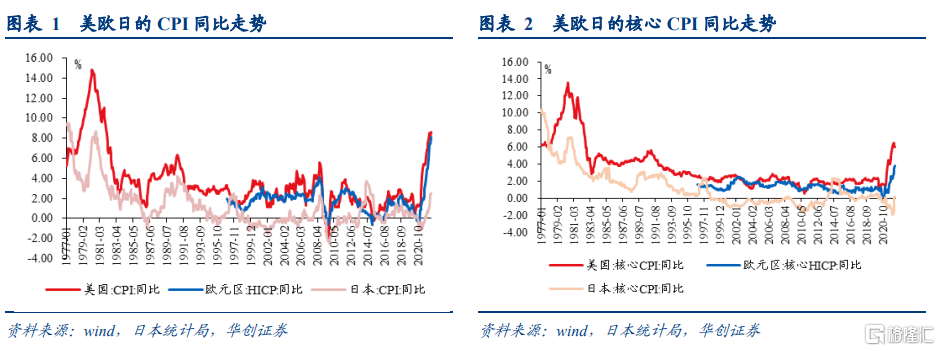

去年以来,发达经济体的通胀快速上升,达到近三四十年来新高。但读数高只是通胀严峻形势的一面(通胀高度),另一面是涨价范围扩大(通胀宽度)。

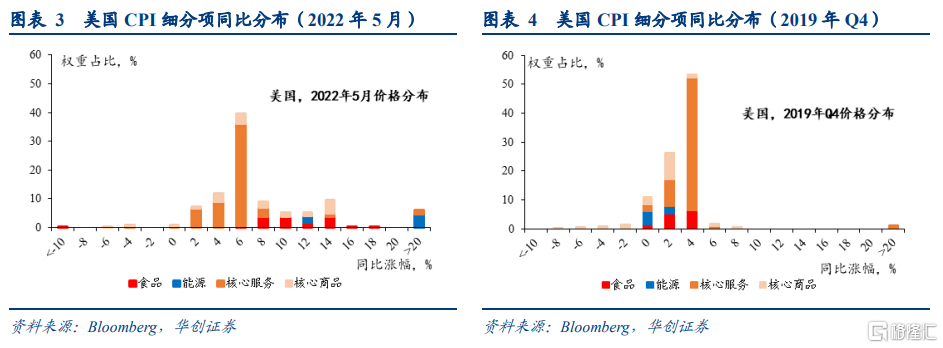

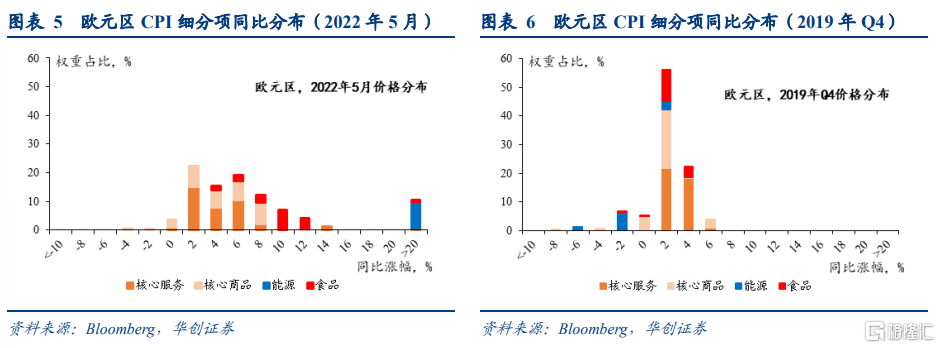

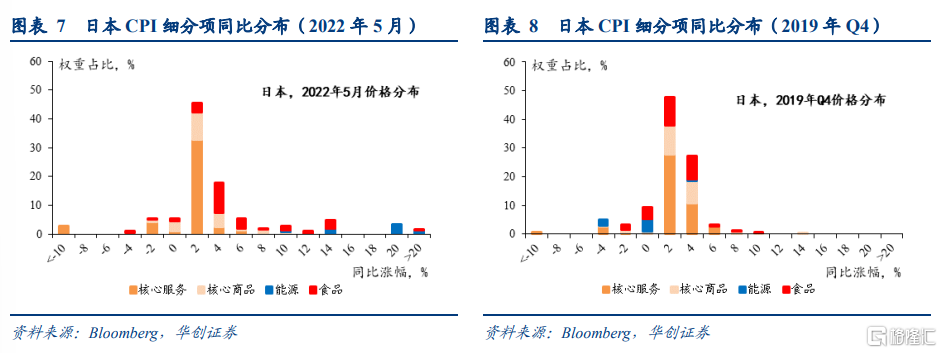

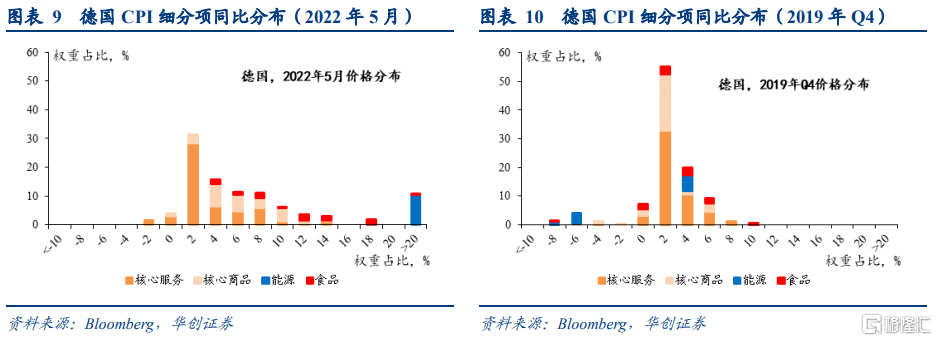

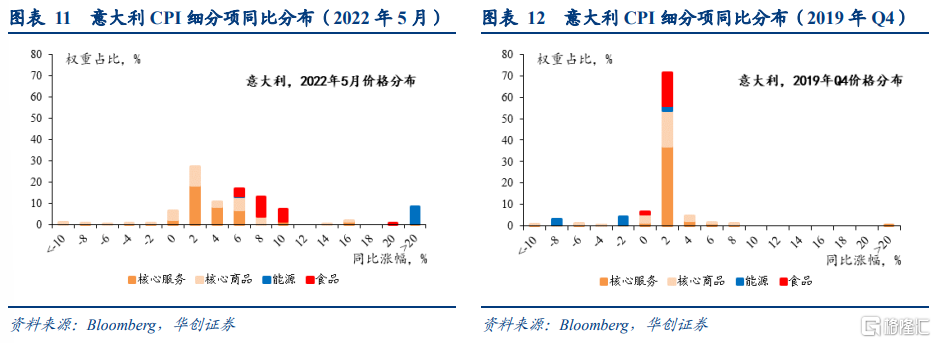

通胀由窄变宽的观察视角一:CPI细分项同比的分布重心明显右移,从右移幅度看,能源>食品>核心商品>核心服务。相比于2019年四季度,最新5月数据显示,美国、欧元区(挑出德国和意大利单列,两者具有代表性,分别是欧洲经济龙头和吊车尾的代表)、日本的价格分布重心明显右移:能源项目分布普遍从小于2%区间上移至20%以上,食品项目分布普遍从0-4%上移至6-14%,核心商品项目分布普遍从0-2%上移至4-10%,核心服务项目分布普遍从0-2%上移2-6%(日本核心价格分布重心右移幅度较小)。

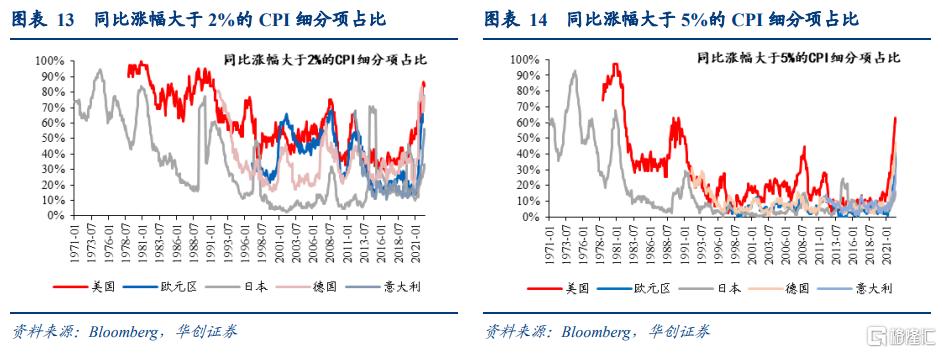

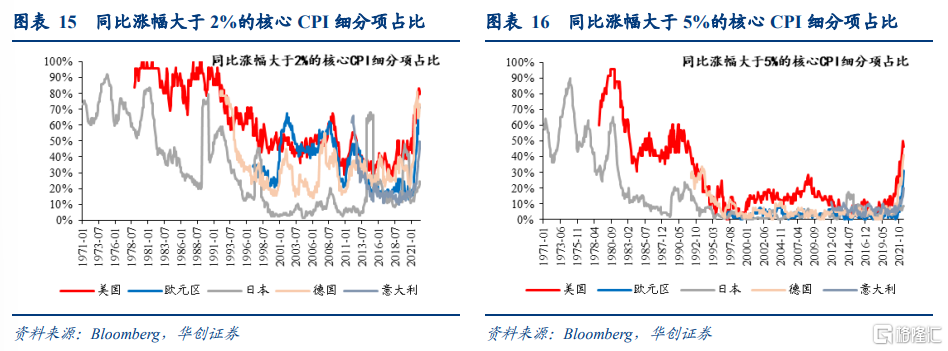

通胀由窄变宽的观察视角二:去年以来,同比涨幅超过2%(央行通胀目标)的CPI与核心CPI项目的比例均大幅提高。

从整体通胀看,美国CPI中价格涨幅超过2%的项目比例从2019年12月的38%上升到今年5月的84%,欧元区的该比例从22%上升到77%,德国的从36%上升至78%,意大利的从12%上升至56%,仅日本的从41%降至33%。从核心通胀看,2019年12月至今,核心CPI中价格涨幅超过2%的项目比例,美国的从39%升至80%,欧元区的从25%升到71%,德国的从33%升至73%,意大利的从13%升至50%,仅日本的从43%降至24%。

拉长时间看,当下欧元区、德国和意大利的上述比例已创有数据以来的新高;美国CPI中涨幅超过2%的项目比例(90%左右)已接近或达到1990年代初期和1980年代初期的峰值,涨幅超过5%的项目比例达到1990年代初期的峰值(60%左右),与1980年代初期(90%以上)则还有30多个百分点的差距。

通胀宽度与高度的关系

(一)各经济体通胀宽度与高度的关系

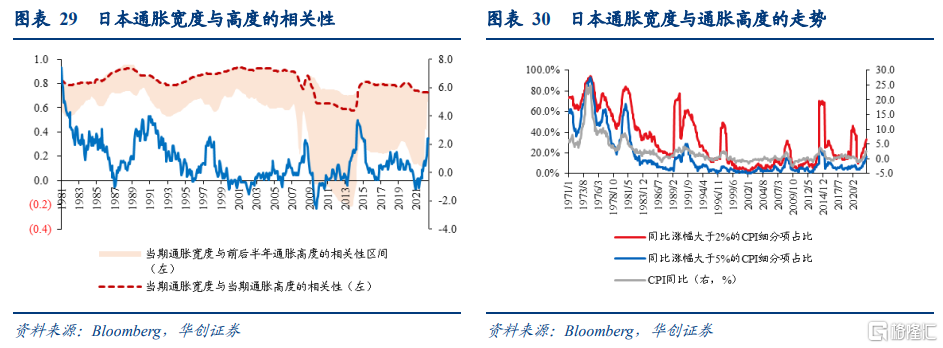

1970年代以来,美国通胀宽度与高度的相关性呈“先升后降再升”的过程,2000年以来逐渐下降,但疫情后快速上升;同时通胀宽度的粘性大幅增强。欧元区和德国的通胀宽度与高度的相关性、通胀宽度的粘性在疫情后也快速上升。日本通胀宽度与高度的相关性呈缓慢下降趋势,疫情后也未有改变,通胀宽度的粘性变化也不明显。

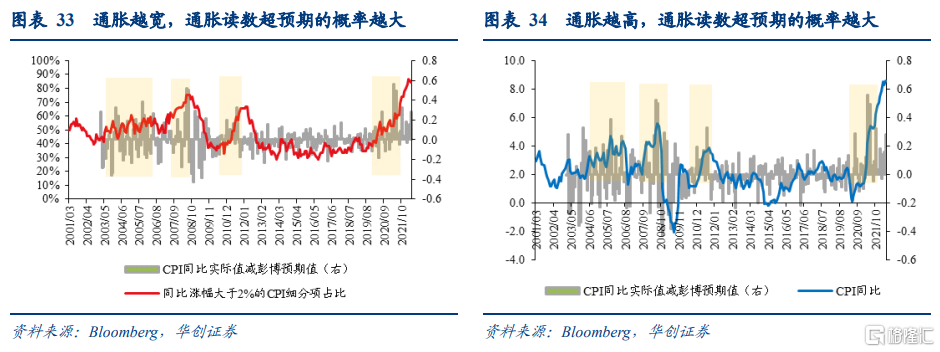

(二)通胀越高、越宽,通胀超预期的概率越大

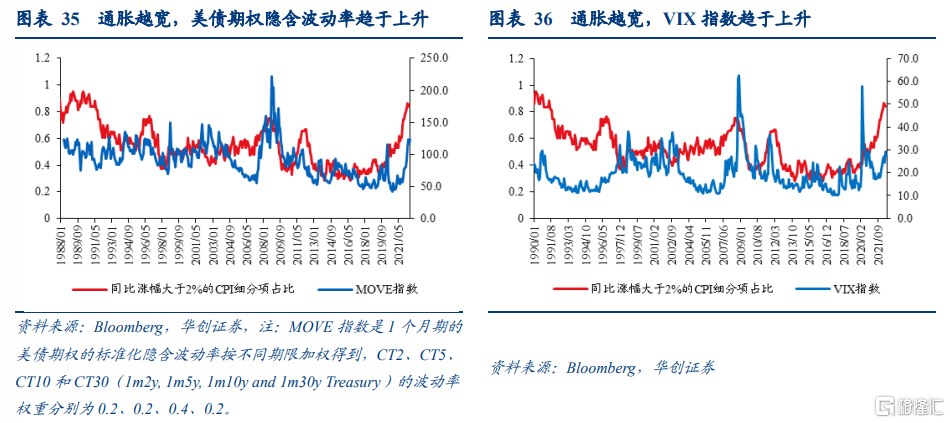

鉴于数据可得性,以美国近二十年的数据为例,在通胀上行、通胀变宽的时期,通胀读数超预期(彭博一致预期)的概率越大,比如在2003-2006年、2007-2008年、2010-2011年、2021年至今。金融市场隐含波动率的情况也侧面验证了这一点。1990年以来,通胀上行、通胀变宽的时期,美债和美股的隐含波动率大多也会上升,通胀越超预期,金融市场的波动会放大。

(三)美联储更关注通胀的高度还是宽度?

毫无疑问的是,在通胀高度和宽度之间,美联储最关注的是通胀高度。1996年美联储确定了2%的通胀目标,但通胀宽度的概念并不见诸于美联储的官方文本中。但相比于通胀高度,通胀宽度更能反映经济主体的定价行为和通胀预期变化。就1970-1980年代的经验看,通胀宽度能够抵消部分美联储反通胀的政策努力。

在沃尔克大幅收紧货币政策后,1983年7月CPI同比回落到2.5%,大致接近于1960年代的CPI同比中枢,1980年代中后期又反弹至约4%的水平。这可能很难完全用1984-1988年5%左右的经济增速来解释,毕竟1960年代前中期的GDP增速在5-7%,但CPI同比仅有1.5%。另一个重要原因可能还在于,1983年虽然通胀高度基本回落大通胀时代前的水平,但通胀宽度却并未明显收窄,涨幅超过2%的细分项目比例仅从90%以上回落至70~80%,经济主体的定价行为和通胀预期尚未修正至大通胀时期前的水平(1980年代通胀预期仍有4-5%,而1960年代前中期不到2%),一旦经济好转,通胀就容易反弹。

以史鉴今,在当下美国通胀的高度和宽度又一次向大通胀时代靠近时,虽然今天的美联储治理通胀比1970-1980年代更具有信服力,但也不能仅只关注通胀高度的回落,也应该关注通胀宽度能否随之而收窄。

因此我们理解6月鲍威尔在众议院所说的“明确的证据表明通胀正在以令人信服的方式下降”有两个非常重要的观察指标:一是核心CPI环比能不能回到0.2%的正常水平(今年1-5月美国核心CPI环比均值为0.5%,疫情前近四十年均值约0.2%,美国经济快速增长的三段时期1992-2000年、2003-2006年、2015-2018年的环比也是0.2%;1970-1982年是0.6%;1957年至今,核心CPI环比超过0.5%的月份占比不足20%);二是通胀宽度是否能明显收窄(1990年代中期以来,涨幅超过2%的项目比例是40-60%,目前在85%左右)。

通胀宽度与长端利率的关系

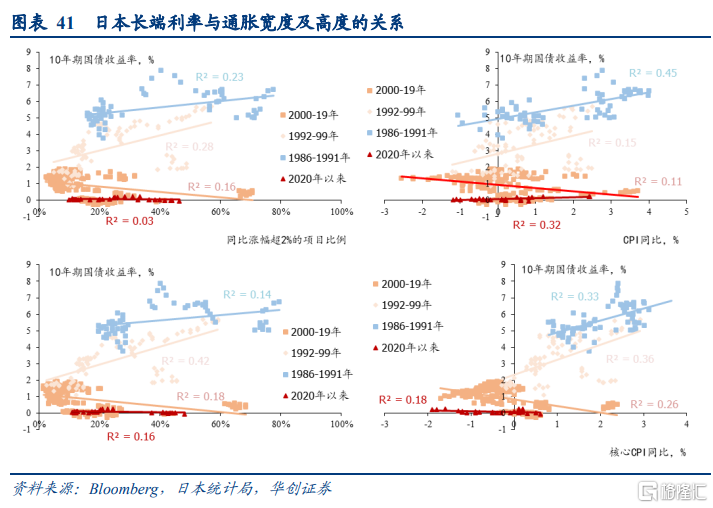

1980年代以来,全球逐步迈向低通胀时代,长端利率与通胀宽度和高度的关系逐渐钝化。但随着疫情后全球通胀走高及宽度走阔,相比以往阶段,长端利率与通胀的关系变得紧密,且通胀越高、越宽,这种联系会更加紧密。

疫情以来,美国长端利率对通胀走势最为敏感,通胀宽度及高度对长端利率的解释力度高达60-70%,而2000-2019年仅不到20%。其次是德国,疫情前德国长端利率与通胀宽度及高度的走势是相反的,疫情以来两者关系转正,通胀宽度对长端利率走势的解释度达到30%以上,通胀高度对其的解释度达到50-70%。只有日本的长端利率对通胀变动的反应并不明显,一是日央行货币政策的影响,二是通胀较低,通胀宽度也未明显走阔。

往后看,欧美的通胀走势的预测难度大幅增加,通胀超预期的概率在提升。不管长端利率更多地是反应实际的通胀走势还是通胀预期,当下而言,在欧美通胀存在强不确定性、未来通胀超预期概率大幅提升的背景下,基于货币政策大幅收紧带来欧美经济衰退的预期,当下就过早地押注长端利率的走向,风险性极大。因为在市场上,过早的正确可能也是一种错误。

从通胀动态理解美欧日央行的政策选择

当下美联储和欧央行面临着四大困境:1)通胀面临的供给冲击何时消退尚不可知,而任由负面供给长时间冲击通胀,即使是短期的负面冲击也有可能推高中长期通胀预期,进而导致趋势通胀中枢上行;2)涨价压力正在大幅扩散,通胀快速变宽,涨价压力渗入到更具粘性的核心商品和服务部门,由此,通胀压力已不仅仅是经济问题,更是一个政治和社会问题;3)虽然目前表明大多数发达经济体正在陷入工资-价格螺旋的证据不足,但不应低估出现工资-价格螺旋的风险,尤其是考虑到薪资大幅上涨以及一些劳动力市场机制(工资指数化、COLA条款等,使经济体更容易陷入工资-价格螺旋,让通胀变得更加顽固)变化的潜在压力;4)央行在短期内几乎无法应对供给驱动的临时价格冲击。只能单方面地影响需求来改变供需格局,从而影响通胀。

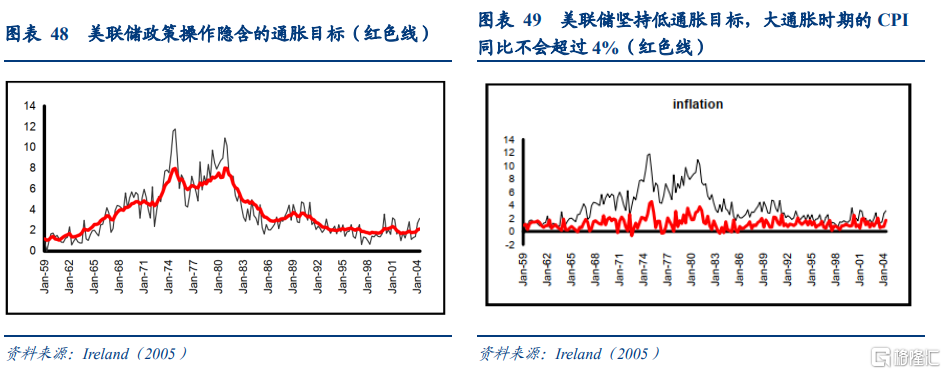

因此,对美联储和欧央行而言,只能通过货币政策大幅快速收紧,大幅杀需求来降低通胀。并且我们认为,为了防止通胀固化,在看到通胀下来之前,央行不应该也不能停止货币政策的收紧,即便这样会大幅错杀需求,进而导致经济大幅放缓甚至衰退。美联储在1970-1980年代期间既要“降通胀”又要“保经济”的政策思路使得隐含通胀目标从1959年的1.25%上升到1970年代中后期的8%以上。如果美联储坚持大通胀时期前的隐含通胀目标,美国在1970-1980年代期间的CPI同比峰值不会超过4%(Ireland(2005))。

但日本是例外。对日本而言,鉴于当前通胀形势尚不严峻,最好的做法仍是等待供给修复+货币政策继续宽松,从而实现通胀中枢提升+居民对价格上涨容忍度增强+产出修复的情景,也正是日央行目前正在做的和所希冀的。

因此就美债利率而言,在中期纬度上(未来半年到一年),美国资产才有“由股切债”的主逻辑。因为美国需求被超杀是大概率事件,美债利率短期会先继续反应政策收紧和高通胀,随着中期维度美国需求被“超杀”开始得到验证,才有望进入新的下行阶段。

风险提示:发达经济体通胀形势和货币政策超预期。

一

全球通胀不仅在走高,也在变宽

(一)通胀由低到高

2021年以来,全球主要发达经济体的通胀水平快速上升,达到最近三四十年来的新高。美国CPI同比和核心CPI同比是近四十年来新高,仅次于1970-80年代大通胀时期;欧元区CPI同比和核心CPI同比也是有数据以来的新高(1997年);撇开2014年上调消费税率的影响,日本CPI同比也达到近二十年来的高位。

(二)通胀由窄到宽

整体通胀读数高只是当下发达经济体通胀严峻形势的一面(通胀高度),另一面是涨价范围扩大(通胀宽度)。最开始的通胀上行主要体现在能源项目(去年的疫情修复与今年的俄乌冲突)、食品项目、供应链中断的同时因消费模式切换带来需求上行的商品项目上,但在经济修复、通胀预期升温、劳动力市场趋于紧张等因素的影响下,主要发达经济体的通胀正在由窄变宽。

通胀由窄变宽的观察视角一:CPI细分项同比的分布重心明显右移,从右移幅度看,能源>食品>核心商品>核心服务。相比于2019年四季度,最新5月数据显示,美国、欧元区(挑出德国和意大利单列,两者具有代表性,分别是欧洲经济龙头和吊车尾的代表)、日本的价格分布重心明显右移:能源项目分布普遍从小于2%区间上移至20%以上,食品项目分布普遍从0-4%上移至6-14%,核心商品项目分布普遍从0-2%上移至4-10%,核心服务项目分布普遍从0-2%上移2-6%(日本核心价格分布重心右移幅度较小)。

通胀由窄变宽的观察视角二:去年以来,同比涨幅超过2%的CPI与核心CPI项目的比例均大幅提高;若观察涨幅超过5%的项目比例,疫情前后的变化则更为明显。

注:选择2%作为标准的原因:在1996年以后,2%是美联储的通胀目标,在此之前没有,但我们有两个参考:一是1960年代美联储货币政策隐含的通胀目标就是1-2%左右(Ireland(2005);二是大通胀时代以前的1960-69年CPI同比中枢就是2.3%。

从整体通胀项目看,美国CPI中价格涨幅超过2%的项目比例从2019年12月的38%上升到今年5月的84%,欧元区的该比例从22%上升到77%,德国的从36%上升至78%,意大利的从12%上升至56%,仅日本的从41%降至33%。若观察涨幅超过5%的项目比例,疫情前后的变化更为明显。美国的该比例从10%升至60%,欧元区的从3%升至40%,德国的从9%升至48%,意大利的从5%升至28%,日本的从6%升至16%。

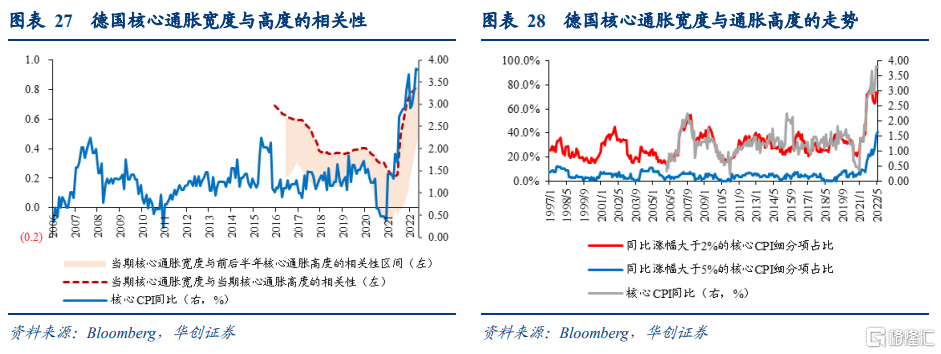

从核心通胀项目看,2019年12月至今,核心CPI中价格涨幅超过2%的项目比例,美国的从39%升至80%,欧元区的从25%升到71%,德国的从33%升至73%,意大利的从13%升至50%,仅日本的从43%降至24%。若观察涨幅超过5%的项目比例,疫情前后的变化也更为明显。美国的该比例从11%升至46%,欧元区从4%升至31%,德国从9%升至41%,意大利从6%升至20%,日本从5%升至9%。

拉长时间看,当下,欧元区、德国和意大利的上述比例已创有数据以来的新高;美国CPI中,涨幅超过2%的项目比例(90%左右)已接近或达到1990年代初期和1980年代初期的峰值,涨幅超过5%的项目比例达到1990年代初期的峰值(60%左右),与1980年代初期(90%以上)则还有30多个百分点的差距。

二

通胀宽度与高度的关系

(一)美欧日通胀宽度与高度的关系

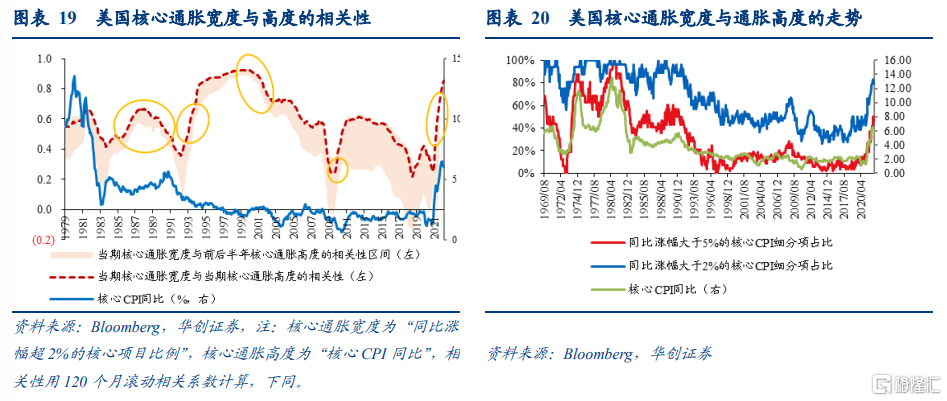

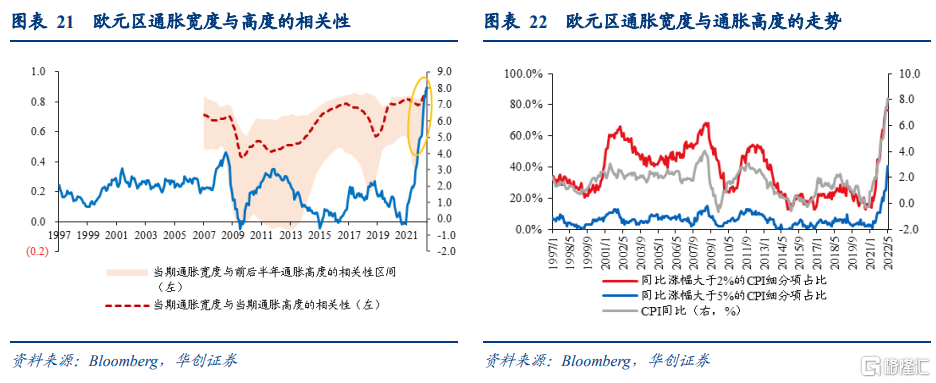

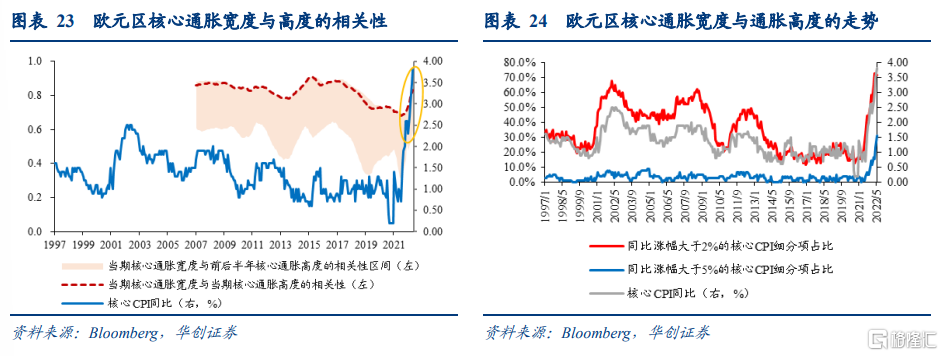

1970年代以来,美国通胀宽度与高度的相关性(用当期通胀宽度与当期通胀高度的120个月滚动相关系数衡量,越高代表相关性越强)呈“先升后降再升”的过程,2000年以来逐渐下降,但疫情后快速上升;同时通胀宽度的粘性大幅增强(用当期通胀宽度与前后半年通胀高度的120个月滚动相关系数波动区间衡量,越宽表示粘性越弱,越窄表示粘性越强)。欧元区和德国的通胀宽度与高度的相关性、通胀宽度的粘性在疫情后也快速上升。日本通胀宽度与高度的相关性呈缓慢下降趋势,疫情后也未有改变,通胀宽度的粘性变化也不明显。

1、美国

美国CPI通胀的宽度与高度的关系在历史上经历了四个阶段的变化:

Ø 在1983年以前,有两个现象:1)通胀很宽,涨价范围极广,90%以上的项目涨幅超过2%;2)通胀宽度与高度的相关性较强,相关系数在0.6左右;3)通胀宽度与高度之间的相关性,随时间的衰减并不显著,通胀宽度的粘性较强(图17中相关性区间很窄)。这可能体现的是1970-1980年代的大通胀时期,涨价更容易扩散且更具持续性,也是通胀预期脱锚的佐证。

Ø 1983年至1999年是美国走向通胀大缓和的过渡时期,期间,1)在沃尔克大幅提高利率去通胀后,整体通胀的宽度与高度的相关性变强,相关系数提高至0.8-0.9;2)通胀宽度与高度之间的相关性随时间变化而明显减弱。这体现了美联储通胀治理的成果——通胀宽度会随着通胀高度回落而快速收窄。核心通胀的宽度与高度的相关性从1992年以后(美国进入通胀大缓和的时间点前后)才逐渐增强,体现了核心通胀更具韧性,涨价持续性更强,更难治理。

Ø 2000年以来,1)涨价范围相比前两个时期大幅收窄,涨幅超2%的项目比例在40-60%的区间波动;2)通胀的宽度与高度的相关性快速下降,相关系数从0.8-0.9降至0.3-0.5;3)通胀宽度与高度之间的相关性随时间变化会快速减弱。这三个现象体现的是,随着经济行为主体对美联储治理通胀的信任强化,通胀预期稳定,通胀偏离美联储2%目标的时间都非常短暂,偶有的通胀上行也难以带来涨价范围的扩散及持续。

Ø 疫情以来至今,1)通胀快速变宽,涨价范围更广,涨幅超2%的项目比例约85%;2)通胀高度与宽度的相关性快速提升接近1980年后期至1990年代的峰值,伴随着通胀的走高,涨价也在同时大幅扩散;3)通胀宽度与高度之间的相关性随时间的衰减速度大幅变缓,通胀宽度的粘性变强。疫情以来的通胀情况,与过去二十年完全相反,目前难以判断这种情况是暂时的,还是代表着向另一种通胀机制的转变(如我们第四节所讨论的,这也是央行要重点关注和解决的问题)。如果是后者,结合疫情以来美国通胀预期的快速升温,高通胀或有趋于固化的风险。

2、欧元区

欧元区通胀严峻形势虽不及美国,但依然不容乐观:1)通胀宽度在疫情后大幅走阔,达到历史峰值;3)通胀宽度与高度的相关性大幅增强,相关系数从疫情前的不到0.5提高至约0.9;3)通胀宽度与前后6个月的通胀高度的相关性的衰减明显变慢,通胀宽度的粘性增强。

德国的情况与欧元区整体情况类似。

3、日本

日本的通胀情况要明显好于欧美,1)不管是整体通胀还是核心通胀的宽度均没有明显走阔;2)通胀宽度和高度的相关性并未提升,通胀宽度的粘性变化也不大;3)日本通胀目前只有2.4%,核心通胀仅有0.2%。

(二)通胀越高、越宽,通胀超预期的概率越大

通胀越高、越宽,通胀超预期的概率越大。考虑到数据可得性,仅以美国近二十年的数据为例,我们发现,在通胀上行、通胀变宽的时期,通胀读数超预期(彭博一致预期)的概率越大,比如在2003-2006年、2007-2008年、2010-2011年、2021年以来。

金融市场隐含波动率的情况也侧面验证了这一点。1990年以来,通胀上行、通胀变宽的时期,美债和美股的隐含波动率大多也会上升。通胀越超预期,金融市场的波动越大。

以过往经验映射当下,未来美国通胀超预期的概率也会更大。

(三)美联储更关注通胀的高度还是宽度?

毫无疑问的是,在通胀高度和宽度之间,美联储最关注的是通胀高度。首先,从1990年代中期以来,2%就是美联储的货币政策通胀目标,而通胀宽度的概念并不见诸于美联储的官方文本中。其次,相比于通胀高度,通胀宽度的概念理解起来并不直观,不便于预期管理;同时自1990年代美国进入通胀大缓和时代后,通胀宽度基本维持在较为平稳的水平,跟踪和分析的重要性并不突出。最后,由于随时间推移,CPI的细分科目会不断变化,通胀宽度是基于可变样本计算得到的,在时间上的可比性没有通胀高度好。

但是,相比于通胀高度,通胀宽度更能反映经济主体的定价行为和通胀预期变化。就1970-1980年代的经验看,通胀宽度能够抵消部分美联储反通胀的政策努力。

1980年3月,美国CPI同比达到14.8%的峰值,在沃尔克大幅收紧货币政策之后,1983年7月CPI同比回落到了2.5%的水平,大致接近于1960年代的CPI同比中枢(美联储设定通胀目标是在1996年,之前并没有官方的通胀目标。如果以1960年代作为参考,1960-1966年,美国CPI同比均值为1.5%,1960-1969年均值是2.3%),后续通胀又反弹至约4%的水平。

这可能很难完全用1984-1988年5%左右的经济增速来解释,毕竟1960年代前中期的GDP增速在5-7%,但CPI同比仅有1.5%。另一个重要原因可能还在于,1983年虽然通胀高度基本回落大通胀时代前的水平,但通胀宽度却并未明显收窄,涨幅超过2%的细分项目比例仅从90%以上回落至70-80%,意味着经济主体的定价行为和通胀预期尚未修正至大通胀时期前的水平(1980年代消费者和专业调查人士的通胀预期仍有4-5%,而1960年代前中期不到2%),一旦经济好转,通胀就容易反弹。

以史鉴今,在当下美国通胀的高度和宽度又一次向大通胀时代靠近时,虽然今天的美联储治理通胀比1970-1980年代更具有信服力,但也不能仅只关注通胀高度的回落,也应该关注通胀宽度能否随之而收窄,以避免重蹈覆辙的风险。

因此,我们理解6月鲍威尔在众议院所做证词所言的“明确的证据表明通胀正在以令人信服的方式下降”有两个非常重要的观察指标:

Ø 一是核心CPI环比能不能回到0.2%的正常水平(今年1-5月美国核心CPI环比均值为0.5%,疫情前近四十年均值约0.2%,美国经济快速增长的三段时期1992-2000年、2003-2006年、2015-2018年的环比也是0.2%;1970-1982年大通胀时代是0.6%;1957年至今,核心CPI环比超过0.5%的月份占比不足20%);

Ø 二是通胀宽度是否能明显收窄(1990年代中期以来,涨幅超过2%的细分项目比例是40-60%,目前在85%左右)。

三

通胀高度与长端利率的关系

自1980年代以来,全球逐步迈向低通胀时代,长端利率与通胀宽度和高度的关系逐渐钝化,尤其是进入21世纪后,长端利率的走势基本与通胀宽度及高度脱钩。

但随着疫情后全球通胀走高及宽度走阔,相比以往阶段,长端利率与通胀的关系变得紧密,且通胀越高、越宽,这种联系会更加紧密。在主要发达经济体中,疫情以来,美国长端利率对通胀走势最为敏感,通胀宽度及高度对长端利率的解释力度高达60-70%,而2000-2019年仅不到20%。其次是德国,疫情前,德国长端利率与通胀宽度及高度的走势是相反的,疫情以来,两者关系转正,通胀宽度对长端利率走势的解释度达到30%以上,通胀高度对其的解释度达到50-70%。只有日本的长端利率对通胀变动的反应并不明显,一是日央行货币政策的影响,二是通胀也较低,通胀宽度也并未明显走阔。

我们在《美国窘境:必须含泪错杀的需求》中提到,未来美国通胀会更加难以预测,主要体现在供给层面(供应链以及能源和食品冲击)、需求层面(货币政策冲击)以及认知层面(低估当前通胀严峻形势)三个因素,实际上,这也适用于欧洲。也就是说,短中期维度内,欧美的通胀走势的预测难度大幅增加,通胀超预期的概率在提升。

不管长端利率更多地是反应实际的通胀走势或是未来的通胀预期,当下而言,在欧美通胀存在强不确定性、未来通胀超预期概率大幅提升的背景下,基于货币政策大幅收紧带来欧美经济衰退的预期,去过早地押注长端利率的走向,风险性都极大。因为在市场上,过早的正确可能也是一种错误。

四

从通胀动态理解央行政策选择

再从疫情以后的供需面变化理解通胀动态:

首先需要了解的是,疫情至今,美国和欧元区的实际产出已修复至2019年以上,美国修复的程度更强,只有日本仍在2019年的产出水平以下。

就美国而言,对比疫情前的2019年(图43a),疫情后美国需求曲线右移、供给曲线上移,需求扩张强于供给收缩,带来了更高的物价与更高产出的结合(图43b的P1Y1组合)。对于美国而言,最好的路径是供给缓和+需求边际回落,实现温和的通胀与经济扩张(图43c的P2Y2组合)。

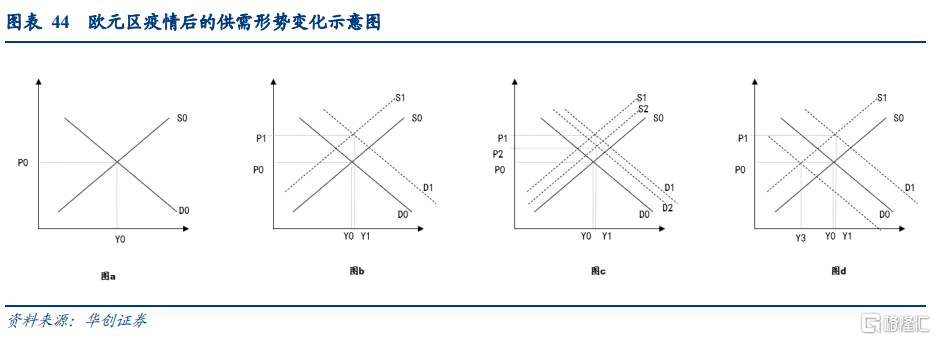

对欧元区而言,相比于美国,欧元区的刺激力度更弱(缺乏财政政策协同),但供给受俄乌冲突的影响强于美国,供给收缩更强。对比疫情前的2019年(图44a),疫情后欧元区的需求曲线右移、供给曲线大幅上移,带来了更高的物价与温和增长的结合(图44b的P1Y1组合)。对欧元区而言,最好的路径是等待供给修复+需求略有回落(在今年早期,欧央行并未想要年内加息),实现温和通胀与温和增长(图44c的P2Y1组合)。

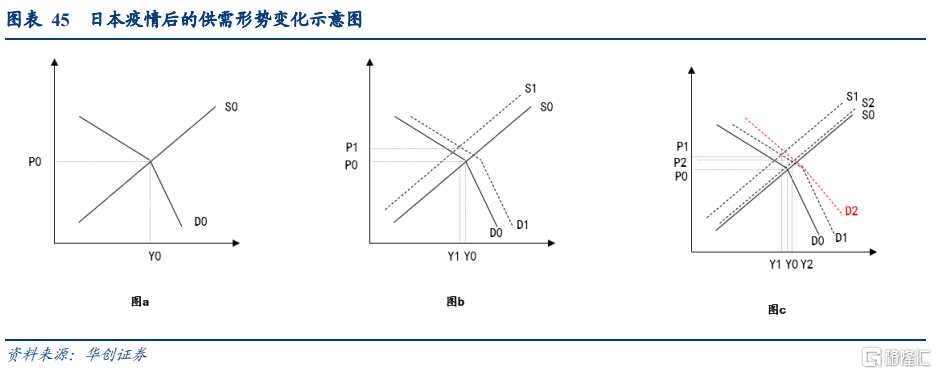

对日本而言,与美国、欧元区不同,日本的需求曲线可能是曲折的[1]。对比疫情前的2019年(图45a),疫情后日本的需求曲线小幅右移(内需对政策刺激不敏感)、供给曲线小幅上移(日本受到的供给扰动弱于美欧),带来了相对较高的物价与产出收缩的结合(图45b的P1Y1组合)。

但当下美联储和欧央行面临着同样的困境:

1)通胀面临的供给冲击何时消退尚不可知,而任由负面供给长时间冲击通胀,即使是短期的负面冲击也有可能推高中长期通胀预期,进而导致趋势通胀中枢上行(通胀预期的自我实现,如美国1970-80年代);

2)涨价压力正在大幅扩散,通胀不仅仅是高,而且还很宽,涨价压力渗入到更具粘性的核心商品和服务部门,由此,通胀压力已不仅仅是经济问题,更是一个政治和社会问题;

3)虽然目前表明大多数发达经济体正在陷入工资-价格螺旋的证据不足,但不应低估出现工资-价格螺旋的风险,尤其是考虑到薪资大幅上涨以及一些劳动力市场机制(工资指数化、COLA条款等,使经济体更容易陷入工资-价格螺旋,让通胀变得更加顽固)变化的潜在压力[2];

4)央行在短期内几乎无法应对供给驱动的临时价格冲击,因为货币政策影响的是总需求,而不是总供给[3]。央行只能通过单方面地影响需求,进而改变需求和供给之间的平衡,从而影响通胀。

因此,对于美联储和欧央行而言,只能通过货币政策大幅快速收紧,大幅杀需求来降低通胀。并且我们认为,为了防止通胀的固化,在看到通胀下来之前,央行不应该也不能停止货币政策的收紧,即便这样会大幅错杀需求,进而导致经济大幅放缓甚至衰退(图43d、图44d)。正如鲍威尔在众议院做证词所言,“要到看到明确的证据表明通胀正在以令人信服的方式下降,才会转向”。

因为“行动太少太迟是要付出代价的”,如果不这么做,未来央行将要面对的就不是衰退,而是真正的滞胀(高通胀+衰退)。学术界对关于1970-1980年代美国通胀持续性的原因仍存争论,但基本都认为美联储在此期间既要“降通胀”又要“保经济”的政策思路,是助推美国通胀不断上行的重要因素。Ireland(2005)[4]运用新凯恩斯模型来推断1990年代中期以前的美联储政策操作隐含的通胀目标时发现,该目标从1959年的1.25%上升到1970年代中后期的8%以上,既要反高通胀又要保经济的做法,使其隐含通胀目标大幅上行。如果美联储坚持大通胀时期前的隐含通胀目标,美国在1970-1980年代期间的CPI同比峰值不会超过4%。

因此,就美债利率而言,在中期纬度上(未来半年到一年),美国需求被超杀是大概率事件,我们认为美国资产“由股切债”依然是主逻辑,美债利率短期会先反应政策收紧和高通胀,随着中期维度美国需求被“超杀”开始得到验证,才有望进入新的下行阶段。

但日本是例外。对日本而言,鉴于当前的通胀形势尚不严峻,最好的路径仍是等待供给修复+货币政策继续维持宽松(目前日央行也是这么做的),从而实现价格上涨+居民对价格上涨的容忍度提高+与产出修复(图45c的P2Y2组合)的情景,而这也正是黑田东彦在《日本央行对货币政策的思考》一文中所希冀的。

参考资料:

[1] Peter N. Ireland, Changes in the Federal Reserve’s Inflation Target: Causes and Consequences. BostonFed working paper No. 05‐13, August 2005

[2] Haruhiko Kuroda: The Bank of Japan's thinking on monetary policy - toward achieving the price stability target in a sustainable and stable manner,Opening remarks by Mr Haruhiko Kuroda, Governor of the Bank of Japan, at the Kisaragi-kai Meeting, Tokyo, 6 June 2022.

[3] Frederic Boissay, Fiorella De Fiore, Deniz Igan, Albert Pierres-Tejada and Daniel Rees, Are major advanced economies on the verge of a wage-price spiral?, BIS Bulletin No 53, 4 May 2022.

[4] Stephen G. Cecchetti, Kermit L. Schoenholtz,The Costs of Acting Too Little, Too Late, https://www.moneyandbanking.com/commentary/2022/6/19/the-costs-of-acting-too-little-too-late