本文來自格隆匯專欄:中金研究,作者:張峻棟 袁夢園等

摘要

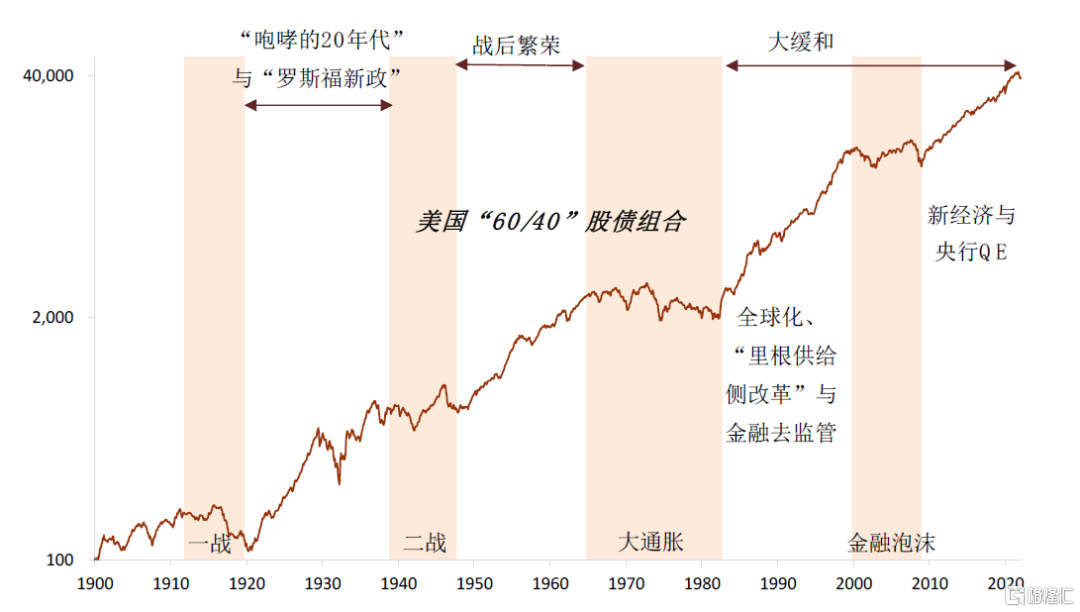

美國二戰後經歷了三輪宏觀範式更迭:1945年-1965年,以“嬰兒潮”和勞動生產率大幅提升為代表的戰後繁榮階段;1965年-1982年,以供給衝擊頻發、高通脹、高宏觀波動為代表的“大通脹”時期(詳見《“大通脹”對當下的啟示》);自1983年以來,以低通脹、低波動、較穩健增長為代表的“大緩和”時期。

自1980年代中期起,在全球和美國一系列經濟領域的結構性變化、貨幣政策框架的優化、以及“好運氣”的共同作用下,美國及其它主要發達國家進入了長期的“大緩和”增長階段,實體供給相對過剩,經濟週期主要由內生需求牽引。然而向前展望,我們認為主要由綠色轉型和疫後結構性變化所引致的長期供給約束、財政逐漸主導下的貨幣政策挑戰加大、以及地緣政治和全球能源格局重塑所導致的“好運氣紅利”的消退,將會很大程度削弱甚至逆轉過去幾十年促成“大緩和”的決定性因素,進而將再次推升通脹中樞、加劇宏觀波動。正如《應對世界經濟百年變局》所提到,“當今世界經濟面臨百年未有之變局”,以上因素將“對全球宏觀經濟產生中長期的深遠影響”。

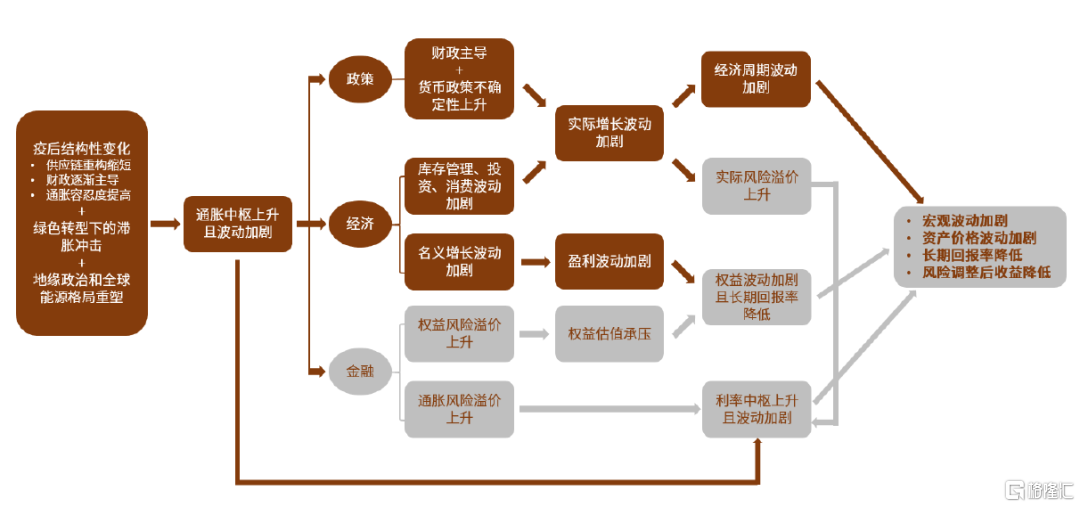

宏觀範式更迭,往往影響到資產定價範式,中間的核心邏輯鏈條便是通脹及其波動。首先,貨幣政策應對通脹的難度上升,不確定性增加。難度可能來源於兩個方面,一是對通脹的判斷,二是貨幣政策的空間。其次,通脹波動的加劇影響經濟增長,企業盈利的不確定性將上升。最後,從資產定價的邏輯來看,實際風險溢價和通脹風險溢價都將上升,同時壓制股債估值。總的來説,伴隨通脹和利率上升,且宏觀波動加劇,資產的長期回報率和風險調整後的收益或將降低。本文中,我們通過不同框架和模型測算在中長期內,美國通脹中樞將趨勢上行至3.5%附近,十年期美債利率中樞將上行至4.0%-4.7%。

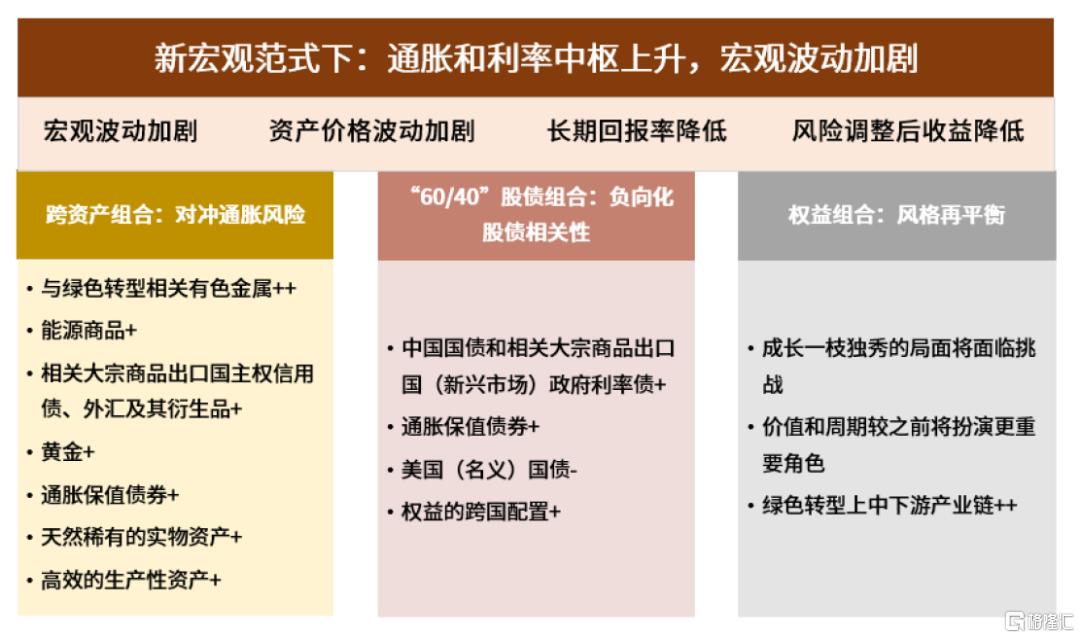

資產範式的變化將對中長期資產組合有着重要含義。在《全球大類資產之一:宏觀邏輯、輪動體系和供給衝擊》中,我們定性定量研究了大類資產如何對沖通脹風險。在本文中,我們更具體地結合未來可能面臨的地緣政治、能源格局、綠色轉型、經濟及政策等多重挑戰,從跨大類資產、股債組合、以及權益風格三個維度,來討論新宏觀範式對中長期資產組合的含義。值得一提的是,成長風格一枝獨秀的局面在新的範式下或將面臨挑戰,價值和週期風格有望在資產組合中扮演愈發重要角色。

在“大緩和”時期,實體供給相對過剩,金融資產享有更高確定性溢價,體現為跨金融資產估值的趨勢性普漲。在新的宏觀範式下,由於較長期存在的供給約束,全球大財政重啟下的需求提振,以及疫後人們生活工作方式及心態的變化等一系列因素,我們預計天然稀有的實物資產和高效的生產性資產相較過去將享有更高確定性溢價。前者有助於對沖通脹風險;後者有助於緩解或突破供給約束。具體結合本文的討論,我們認為追求確定性更高的回報將驅使長期資金更多配置綠色轉型產業鏈及更廣義的自然資源領域。在政策引導和持續投入下,資源和商品的稀缺性將有效倒逼技術進步,進而破局滯脹,從老的均衡增長路徑最終收斂到新的更高效的均衡路徑。正如在《一個低效時代在終結》中所説,“一個低效時代的結束雖然對利益相關方帶來不同的影響,過去的受益者可能在未來受損,但社會總體的福利並不一定受損,尤其是在即將到來的新時代,困擾全人類的同代人之間、代際之間的收入分配差距過大問題將減小。”

正文

一、重新審視“大緩和”

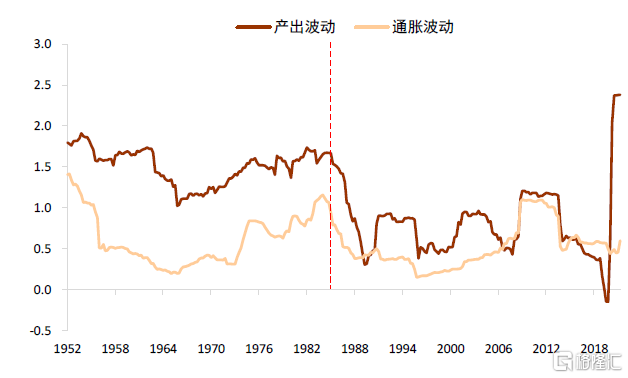

20世紀80年代中期是美國乃至西方發達經濟體宏觀經濟的一個重要轉折點,此後,產出增長和通脹的波動性下降,進入了經濟週期較為平穩的“大緩和”時代(圖表1)。在討論宏觀經濟中長期可能面臨哪些結構性轉變之前,我們首先需要總結過去三十多年來美國經濟週期平穩化的關鍵原因,再來探討可能的變化。宏觀經濟學領域對“大緩和”的成因已經討論地較為充分[1],總結起來,主要可歸為以下三個大的方面:一是美國經濟的結構性變化,二是貨幣政策框架優化,三是外部衝擊減弱。我們首先重新審視這三個因素在未來是否面臨結構性變化。

美國經濟的結構性變化

首先是20世紀80年代以後美國經濟的諸多方面產生了結構性變化,例如,庫存管理能力上升、產業結構變化、金融自由化、以及全球化進程加快等。庫存波動是驅動宏觀經濟波動的重要因素,隨着信息技術的快速發展,企業的庫存管理能力日漸改善,從而減緩宏觀經濟波動[2]。產業結構變化也是宏觀經濟穩定性上升的原因,理論上來講,傳統制造業順週期性強和庫存波動較大,而服務業的需求相對比較穩定,因而製造業比重下降和服務業佔比日益提升可以弱化宏觀經濟的整體波動[3]。此外,自1980年起美國逐步放鬆了對金融業的限制,金融業大發展。金融自由化和金融深化帶來的金融市場完善使得美國的金融體系更加靈活,家庭和企業能夠更加便利地融資,從而平滑消費和生產,有利於降低宏觀經濟的短期波動[4]。經濟全球化進程加快,各國之間的貿易和資本互動頻繁,金融開放/資本項目自由化提升了發達國家之間的跨國風險分擔能力[5],有助於緩解本國內部的衝擊對自身經濟的影響。

而往前看,我們認為上述推動美國經濟週期穩定性增強的因素至少將面臨以下幾方面的變化。一是對上游製造業和大宗商品等“老經濟”的投資不足,疊加未來全球綠色轉型,或將帶來系統性供應不足。二是疫情催化產業鏈重組與縮短,疊加俄烏衝突等地緣政治問題,全球化程度料將一定程度逆轉。最後,全球金融危機以後金融監管逐步加強,其隱含的一點是,金融業大幅擴張並驅動經濟波動的時代或有所收斂,傳統經濟週期波動的特徵可能會更加凸顯。

貨幣政策框架再調整

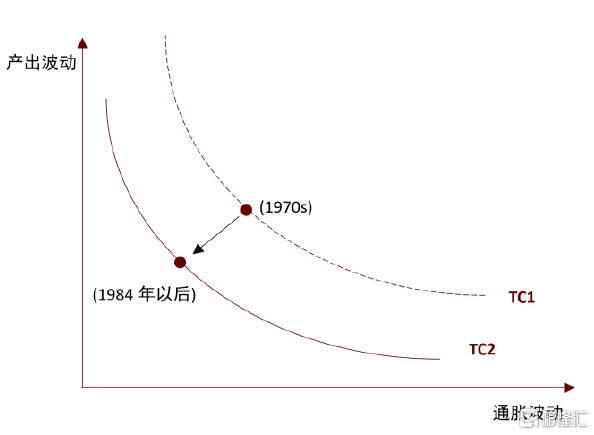

其次,“大緩和”亦被看作是美聯儲貨幣政策框架優化的勝利。貨幣政策對通脹偏離和產出缺口的反應不足會放大經濟波動,因而政策當局對經濟所處狀態的理解程度的改善和貨幣政策敏感性的提高能夠有效推動泰勒曲線(Taylor Curve,TC)內移,顯著降低通脹和產出的波動(圖表2)[6]。學術研究對美國不同時期的貨幣政策進行了系統的實證分析[7],研究認為1980—1990年代的沃爾克—格林斯潘貨幣政策對經濟的敏感度提高,聯邦基金利率對通貨膨脹和產出缺口的反應力度顯著加大。雖然“大緩和”是否是央行的勝利仍然有所爭議,但總的來説,沃爾克—格林斯潘時期貨幣政策獨立性上升,聯儲信譽提高,廣泛受到較高評價。

而向前展望,我們認為中長期內美聯儲的貨幣政策框架可能面臨以下幾個方面的變化。全球金融危機後,中性利率顯著下降、長期的低通脹以及菲利普斯曲線平坦化等問題迫使美聯儲進行貨幣政策框架的調整,當前的FAIT(Flexible Average Inflation Targeting)框架集中體現了聯儲對於上述問題的應對措施,但是也帶來了通脹超調甚至預期錨定失控的風險。首先,由於FAIT框架的錨定區間、高於目標的通脹點位及超調的持續時間等要素並非透明且規則化,因而市場對於該框架的理解和信任度仍有待檢驗,這可能使得通脹預期的不確定性上升,從而加劇通脹波動。其次,未來財政逐漸主導將加大貨幣政策操作的難度與不確定性。一方面,美聯儲通過量化寬鬆等非常規貨幣政策操作購買了大量長期政府債,這使得其持有的債務頭寸對利率上升的風險更為敏感。另一方面,歷史高位的政府債務使得貨幣政策一定程度上受到掣肘,受到掣肘的貨幣政策可能會有對通脹存在反應不足的風險,進而推升通脹前景的不確定性,加劇通脹和經濟波動。

圖表1:1985年以後,美國經濟增長和通脹的波動性下降

資料來源:Haver,中金公司研究部。注:使用20個季度滾動標準差衡量產出和通脹波動性。

圖表2:貨幣政策與宏觀經濟波動示意圖

資料來源:The Great Moderation, Remarks by Governor Ben S. Bernanke at the meetings of the Eastern Economic Association, Washington, DC on February 20, 2004,中金公司研究部。注:TC為政策制定者可以通過貨幣政策規則選擇的產出波動和通脹波動在長期的組合曲線(Taylor curve)。

“好運氣”的終結

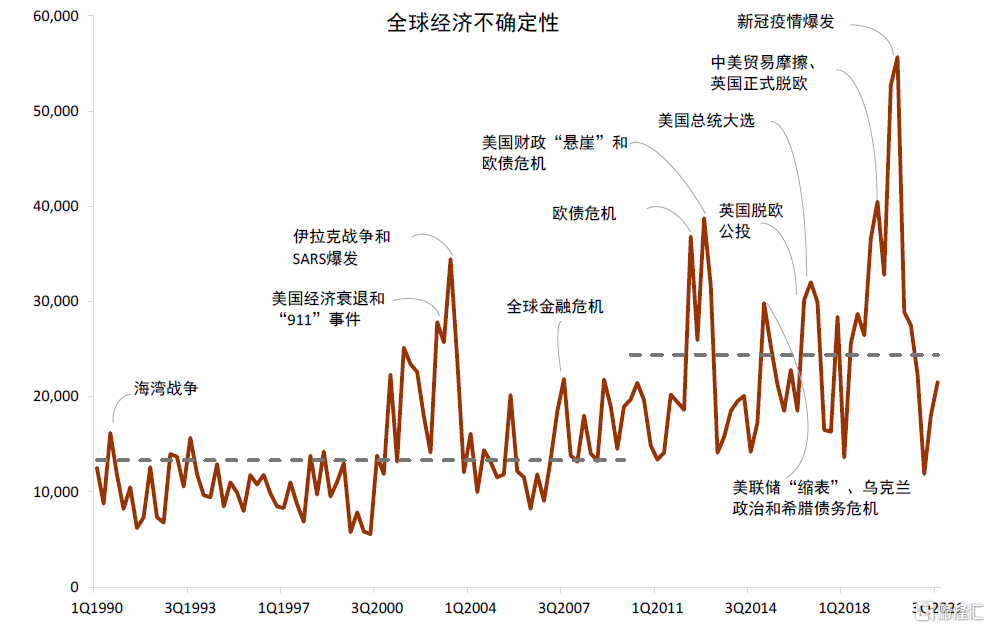

最後,20世紀80年代中期以後,美國經濟鮮有較嚴重的外部衝擊,因而“好運氣”亦成為經濟學界對美國經濟週期穩定化的主流解釋[8]。然而自全球金融危機以後,各類外生衝擊頻發使得全球經濟面臨的不確定性明顯上升(圖表3)。自新冠疫情在全球爆發以來,勞動力供給短缺、供應鏈瓶頸等多重供給衝擊再現並主導了短期經濟波動,俄烏衝突以及隨後的制裁與反制裁也使得歐美各國再次籠罩在“滯脹”陰影之下。往前看,氣候變化的負面效應已在逐漸顯現,頻發的極端天氣屢屢衝擊經濟體,疫情催化的產業鏈重組和旨在緩解氣候變化影響的全球綠色轉型將使得供給約束長期存在,地緣衝突頻發或許也將成為下一個十年的常態。值得注意的是,不僅外生衝擊明顯增加,衝擊對於經濟影響的不確定性和持續性也明顯上升,給政策當局帶來了巨大的挑戰,也增加了政策的不確定性。通常,外生衝擊的不確定性需要由經濟政策來平抑,但是衝擊頻發的情況下,外生衝擊的不確定性可能會導致經濟政策的不確定性,進一步放大整體經濟的波動。

總的來説,回顧過去,推動美國經濟進入“大緩和”時代的因素主要源於一些結構性變化、“好政策”和“好運氣”。然而向前展望,我們認為對“老經濟”的投資不足導致的系統性供應不足、全球化程度的收斂、“好政策”空間受限面臨挑戰以及“好運氣”可能接近用盡。雖然我們尚不認為經濟將重回80年代之前的高波動時期,但中長期來看通脹和產出的波動性將大概率較疫情前顯著上升。

圖表3:全球經濟不確定性上升

資料來源:Ahir, H, N Bloom, and D Furceri (2018),“World Uncertainty Index”, Stanford mimeo,中金公司研究部

二、供需衝擊交織,宏觀波動上升

過去兩年,全球經歷了百年不遇的疫情和嚴重的經濟衰退。勞動力短缺、供應鏈瓶頸、全球綠色轉型與俄烏衝突帶來的多重供給衝擊使得不確定性的陰霾久久縈繞在本輪經濟復甦的前路上,一些國家出現了復甦未至但通脹先行的局面。氣候變化的破壞性影響日益凸顯。2021年,加拿大、美國、俄羅斯的北極圈地區和中亞的最高氣温再次打破了歷史記錄。在全球範圍內,過去6年是有記錄以來氣温最高的6年,頻發的極端天氣正在為長期以來不計自然後果的經濟發展模式敲響警鐘。

短期來看,衝擊的形式、持續的時間、影響的程度等存在諸多不確定性,但如果説在高度不確定性中還存有一絲確定,那可能是,長期來看,未來全球經濟可能面臨的衝擊將主要圍繞着三個方面展開:一是受疫情催化的結構性調整,二是氣候變化及相關政策,三是全球地緣與能源格局重塑過程中大宗商品長期的供給緊張。

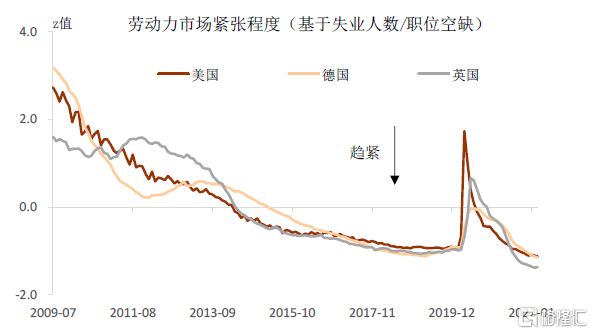

疫情後的結構性調整

疫情衝擊以來,美國通脹上行壓力、持續性和預期的不確定性比較明顯。我們已在多篇報吿中從宏觀政策組合(《大財政重啟,低通脹一去不回》)、宏觀與微觀基礎結合(《聯儲加速緊縮,如何影響資產價格》)、貨幣與通脹的關係(《量化加息縮表對經濟及市場的影響》)、以及長週期視角下的通脹研究(《“大通脹”對當下的啟示》,《美國通脹,有點70年代的味道》)等視角強調了疫情衝擊後美國通脹的上行風險。總的來説,疫情衝擊對通脹動態的影響可能比疫情本身更為持久。首先,疫情加速了美國勞動力市場的供給緊缺問題。實際上疫情之前,美國的勞動力市場已在顯現出趨緊的趨勢,例如,失業人數/職位空缺比率在金融危機以後持續下降,在疫情前就已降至約0.8的低位(圖表4)。疫情衝擊加速了這一問題的發酵,疫情改變了美國居民家庭的資產負債表、勞動力對工作和閒暇的相對偏好、加速了臨近退休年齡的勞動力退出勞動力市場(圖表5)。這使得工資通脹不得不以更劇烈的方式在短時間內面臨較大的上行壓力,加劇了通脹波動及其前景的不確定性。實際上,由於人口結構、財富效應、移民政策等因素,主要發達國家勞動力市場在金融危機後趨勢趨緊(圖表6),疫情加速加劇了勞動力供需缺口。

其次,疫情衝擊催化全球產業鏈重構與縮短。如我們前文所述,疫情衝擊後的全球產業鏈將更多考慮安全與穩定性,一定程度上犧牲短期效率和增加物品與人力成本,成本增加將推升經濟體整體的價格水平。另外,疫情期間貨幣與財政政策合力穩定了宏觀經濟,但不可避免地,二者的政策空間均縮水。2020年以來美國的公共債務與GDP的比例維持120%以上的歷史高位,美聯儲持有的國債比例也超過20%,貨幣配合財政的力度顯著提升,均創歷史新高(圖表7)。財政政策相對主導的宏觀政策範式將使得央行的獨立性和信譽面臨考驗。近年來歐美央行提高通脹容忍度,通脹預期脱離錨定目標的風險傾向於上行,進而可能加劇經濟體的通脹波動。從政府(發債人),高債務壓力下傾向於將通脹維持在經濟體可承受的較高水平,有助於縮減實際債務負擔。總之,中長期來看,疫情衝擊後的通脹中樞和波動均大概率傾向於上行。

圖表4:失業人數/職位空缺比率在金融危機以後持續下降

資料來源:Barnichon, R. (2010). Building a composite help-wanted index. Economics Letters, 109(3), 175-178.,Haver,中金公司研究部

圖表5:美國200多萬人因疫情提前退休

資料來源:Haver,中金公司研究部

圖表6:金融危機後主要發達國家勞動力市場趨勢收緊

資料來源:Haver,中金公司研究部。注:對失業人數/職位空缺做標準化處理

圖表7:美國貨幣配合財政力度創新高

資料來源:Haver,中金公司研究部

綠色轉型下的滯脹衝擊

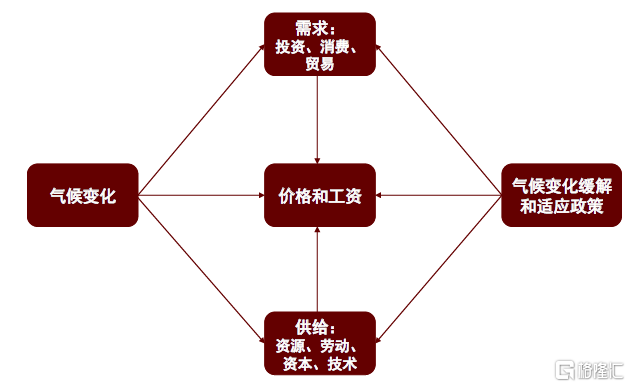

氣候變化對經濟體的供給和需求都會有所衝擊。理論上講,氣候變化會對經濟有負向的供給衝擊[9],例如,與以前相比自然資源更為稀缺、資本存量在極端天氣中受損、氣候變化的不確定性抑制投資等,更高的温度也會抑制勞動力的工作意願和效率,降低經濟體的勞動投入。負向的供給衝擊會對產出施加下行壓力,對通脹產生上行壓力,即產生“滯脹”的效果。同時,氣候衝擊本身的不可預測性會傳導為從事經濟活動的不確定性和產出的波動性[10]。氣候變化也會對需求側有影響,例如,如果家庭對未來收入預期的不確定性上升,可能會增加預防性儲蓄和減少消費;全球氣候變化使得熱浪、風暴、極寒、洪水等區域性災害的風險上升,跨國運輸的不確定性上升,進而可能影響貿易。供需動態的不確定性上升會直接傳導到價格水平的波動,近年來的實際情況已經表明,自然風險的增加,可能會導致產出和通脹出現短期波動加劇,從而放大宏觀經濟相對長期的波動。例如,極端天氣頻發對農作物產量的衝擊會直接影響相應產物的價格水平,從而推升受影響商品的價格及其波動性。為緩解氣候變化,一些碳定價項目也可能會導致碳價波動,直接影響能源商品以及間接影響更多產成品的價格波動,影響整個經濟體的物價穩定[11]。總的來説,氣候變化對經濟直接施加影響,並通過各項政策和措施產生間接影響(圖表8)。雖然目前政策制定者和市場都在試圖理解氣候變化對經濟和金融體系的綜合影響,且尚存在爭議,但是我們想強調的是,長期來看,無論是氣候變化本身還是緩解其影響的政策都會放大宏觀經濟的波動。

在氣候變化的負面影響凸顯的情形下,促進碳減排和實現“碳中和”,推進經濟綠色轉型成為全球主要經濟體的共識。為緩解全球氣候變化的風險,越來越多的國家開始進行“碳中和”經濟轉型。2021年10月31日至11月12日,第26屆聯合國氣候變化大會(COP26)召開,會上所有締約方均提出了國家自主貢獻(NDCs)。作為年度排放量最高的兩大經濟體,中美兩國聯合發佈了《中美關於在21世紀20年代強化氣候行動的格拉斯哥聯合宣言》,加強應對氣候變化的合作,包括減少甲烷排放、逐步淘汰煤炭消費和保護森林。那麼,去碳化衝擊對經濟有何影響?由於數據的可得性,我們接下來以中國的“能耗雙控”行動為例,使用可計算一般均衡(CGE)模型量化分析去碳化對產出和通脹的影響。

圖表8:氣候變化對通脹動態的影響

資料來源:ECB,中金公司研究部

圖表9:CGE模型框架圖

資料來源:ECB,中金公司研究部

CGE模型是基於一般均衡理論、宏觀經濟結構關係和國民經濟核算數據而建立起來的一套全景式描述經濟系統運行的數量模擬系統,可以用於研究總體經濟的長期、確定性行為及其對於外部衝擊的變動反應。CGE作為一種政策分析工具,系統內任何一部分結構的變化都會影響整個系統,導致商品和要素價格和數量發生變化,系統從一個均衡狀態過渡到另一個均衡狀態,從而全面考察來自系統內外的衝擊對整個系統產生的影響(圖表9)[12]。我們使用中國的“能耗雙控”目標作為去碳化衝擊,具體而言,根據“十四五”規劃提出的2025年單位GDP能耗比2020年降低13.5%的目標,假定2021-2025年每年單位GDP能耗下降3%。衝擊渠道是減少每年煤、石油、天然氣等化石能源開採、加工與供應部門的資本投資。

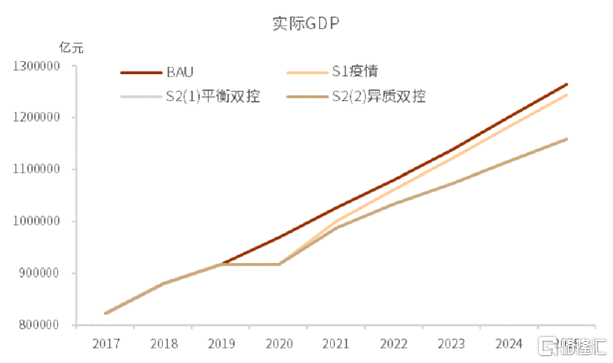

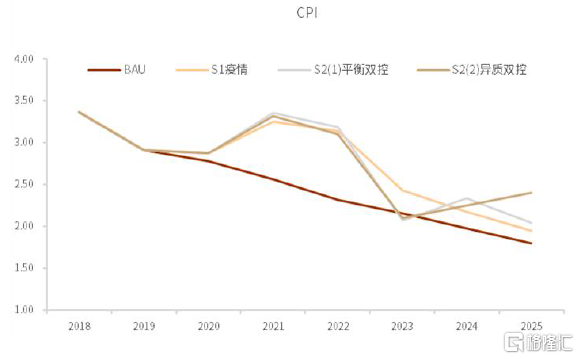

結果顯示,去碳化衝擊會對經濟產生“滯脹”效果。疫情衝擊使2020年實際GDP較沒有任何衝擊的基準情形(BAU)下降約5.4%,2021年疫情衝擊減弱,實際GDP雖然仍低於BAU情形,但之後逐漸向着BAU情形收斂。然而能耗雙控會對宏觀經濟造成持續性衝擊,模型的估計顯示,2021—2025年實際GDP增速較疫情衝擊情形分別額外下降1.3%、1.6%、1.7%、1.5%、1.5%(圖表10)。雖然碳減排會帶來長遠的社會收益,但產出的中短期受損不難理解,工業革命以來化石能源在經濟活動中發揮了重要作用,碳減排要求直接提高化石能源的相對使用成本,這將使得經濟運行的成本增加,對經濟增長產生負面影響。

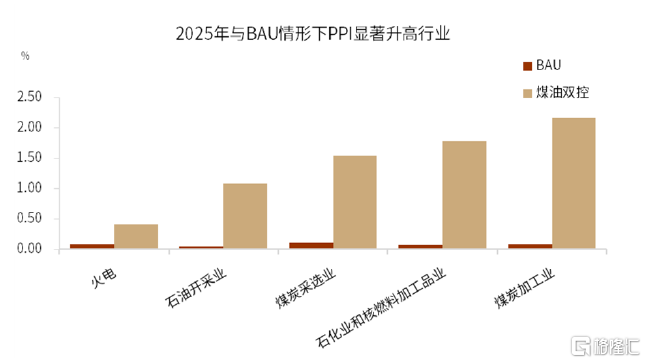

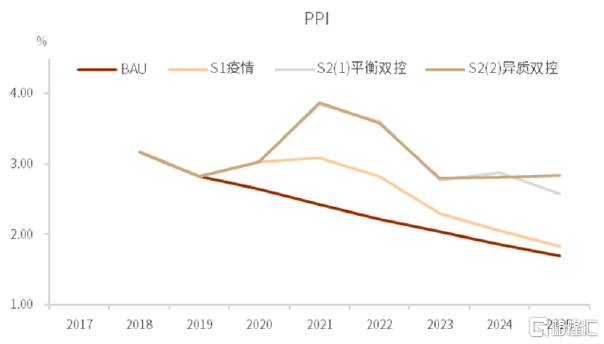

在《碳中和經濟學:新約束下的宏觀與行業趨勢》中,我們提出提高化石能源成本和降低清潔能源成本是實現碳中和的兩大抓手。短期內提升煤炭石油等傳統化石能源的使用成本相對容易,但發展綠色技術提升清潔能源的產能和效率仍具有挑戰,尤其是技術進步充滿不確定性。根據國際能源署(IEA)評估,全球在本世紀中葉要達到淨零排放目標,還有一半的技術尚未投入商用或不適合上市[13]。綠色技術發展滯後會導致經濟發展存在較強的化石能源慣性,使得中短期內化石能源的供給不足而需求仍強,從而出現化石能源及其部門的價格相對於其他商品價格上升更快(圖表11),並推升整體通脹。CGE模型的模擬結果也顯示對高碳行業的生產限制和成本上升,中短期內將導致能源價格和通脹上升,對PPI的影響比對CPI更大,2021—2025年PPI較疫情衝擊情形分別額外升高約0.8%、0.8%、0.5%、0.8%、0.8%(圖表12和13)。長遠來看,如果新能源及其基礎設施相關技術的創新進展緩慢,可能出現化石能源和新能源價格齊漲的局面,加劇全球長期通脹風險隱患[14]。

圖表10:能耗雙控對產出的影響估算

資料來源:中國碳核算數據庫,中金公司研究部

圖表11:能耗雙控對分行業PPI的影響估算

資料來源:中國碳核算數據庫,中金公司研究部

圖表12:能耗雙控對PPI的影響估算

資料來源:中國碳核算數據庫,中金公司研究部

圖表13:能耗雙控對CPI的影響估算

資料來源:中國碳核算數據庫,中金公司研究部

地緣與能源格局重塑下的通脹壓力

疫情衝擊與俄烏衝突使得綠色轉型更加充滿挑戰。過去幾個季度,在多重供給衝擊下,包括能源、有色金屬與農產品在內大宗商場呈現供應吿急、價格飆升與不確定性加劇的嚴峻形式,進一步放大宏觀波動。不同於其他商品,大宗商品兼具商品屬性與金融屬性。首先,大宗商品作為生產環節最上游的重要生產投入品,將直接影響生產環節中下游產成品的產出。其次,大宗商品廣泛存在於投資者的投資組合中,用以對沖股票頭寸、債券頭寸或通貨膨脹風險等。大宗商品供應減少,將直接降低給定數量風險資本下對應大宗商品的可對沖數量,增加風險敞口,進而抑制風險資本的市場參與度,降低大宗市場流動性而加劇波動,形成正反饋放大機制。

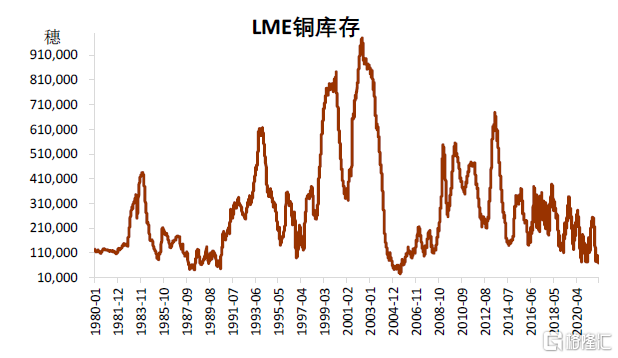

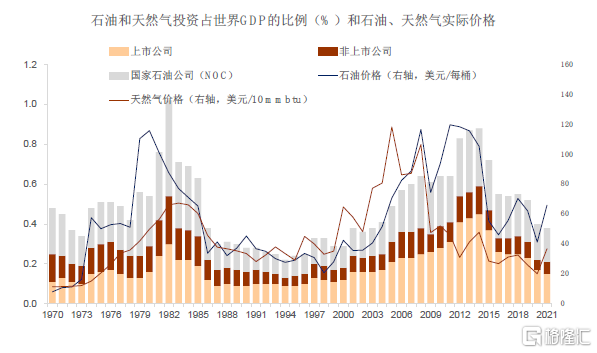

疫情衝擊早期,人們多將大宗商品供應不足歸咎於疫情導致的勞動力短缺與運輸困難等短期因素。若説疫情的來勢洶洶暴露了大宗商品的供給問題,那麼俄烏衝突則起到了推波助瀾的效果。歐美製裁與俄反制裁愈演愈烈,俄氣、俄油等大宗商品價格飛漲,同時或將較長期“缺席”全球大宗商品供應。作為應對,歐美髮達國家試圖在全球其他地區尋求俄烏大宗商品的替代品,然而收效甚微。市場逐步意識到除自然資源供給約束外,大宗商品供應不足本質上源於其生產效率較低且疫情前存在長期欠投資,這將在未來較長一段時間內影響宏觀經濟。大宗商品生產部門等週期性行業被普遍稱為“老經濟”。“老經濟”的產能不足緣起於國際金融危機的餘波,以及隨後十年回報率下降和老經濟長期投資不足。金融危機後,發達國家經歷了長期去槓桿的痛苦過程,實體經濟回報率低迷,實際工資增速持續走低,實體經濟尤其“老經濟”需求普遍疲軟。另一方面,在主要央行QE刺激下,資產價格迅速上升。此消彼長,資本開支更多流向“新經濟”或者金融市場,而“老經濟”則備受冷落。進而致使全球上游增長引擎放緩,疊加2015年大宗商品價格遭遇歷史性下跌,使得“老經濟”回報率持續走低,對中長期資本的吸引力進一步下降。資本追逐利益疊加ESG概念逐漸席捲全球資本市場,資本持續流出“老經濟”。經年累月,“老經濟”基礎設施損耗嚴重卻因投資不足而無法更替,進而使大宗商品產出大幅下降,相關商品庫存,比如銅,在疫情前就已降至過去幾十年歷史低位(圖表14)。根據IMF測算[15],歷史上對油氣的投資強度往往跟油氣價格高度相關(圖表15),尤其對於上市公司來説。2014年以來,伴隨油價斷崖式下跌,油氣投資也大幅削減。相較於歷史規律,疫情以來,石油公司資本開支顯著滯後於油價上漲(圖表16)。根據達拉斯聯儲一份調查報吿[16],在問及面對油價上漲哪些因素制約資本開支時,59%的受訪者回答受制於投資者資本開支紀律的約束,11%受制於ESG標準。

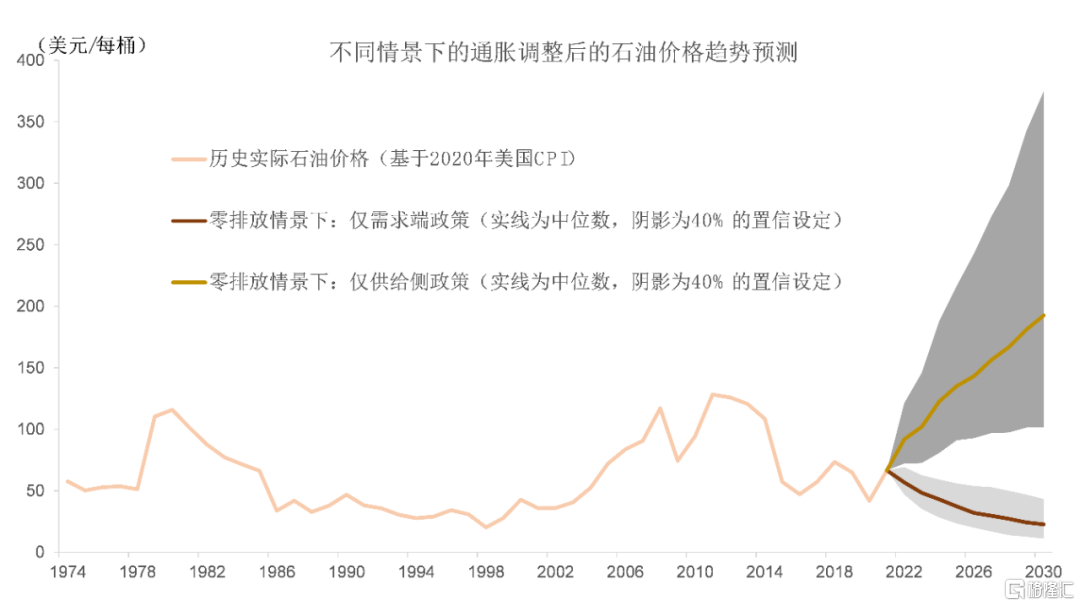

未來中長期內,先前“欠作業”過多,疊加全球綠色轉型和俄烏衝突帶來的全球能源格局劇變,我們預計油氣價格中樞或在較長時間內維持高位,且波動加劇。根據IMF測算[17],未來油價充滿高度不確定性,且伴有較大上行風險(圖表17)。在綠色轉型大背景下,在僅有需求側政策作用下(即通過碳税碳交易、新能源補貼等政策調整對化石和清潔能源的相對需求),未來十年通脹調整後的實際油價或趨勢下行。然而在僅有供給側政策作用下,實際油價將顯著大幅上行。未來幾年很可能的現實情況是,需求與供給政策交織影響,尤其油氣供給彈性相較於過去可能有所降低,因此我們預計實際油價波動加劇,且在頭幾年(綠色轉型初期疊加全球能源格局劇變之際)仍有較大上行風險。當綠色技術足夠先進且新的全球能源格局形成並穩定之後,上行壓力或將緩解。

圖表14:銅庫存疫情前已處於歷史低位

資料來源:Bloomberg,中金公司研究部

圖表15:油氣價格驅動相關投資

資料來源:IMF,https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022,中金公司研究部

圖表16:鑽機數量滯後布倫特原油價格6個月

資料來源:Bloomberg,中金公司研究部

圖表17:IMF在不同情形下的油價預測

資料來源:IMF,https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022,中金公司研究部

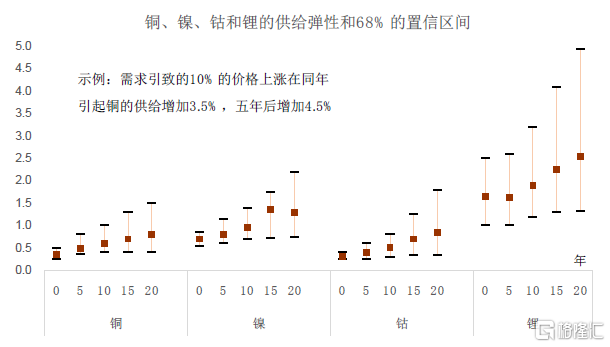

油氣之外,在綠色轉型中扮演重要角色的若干有色金屬其價格也將面臨較大上行壓力。銅、鎳、鈷、鋰對綠色基礎設施及相關設備器件至關重要,除了鋰之外,其他三種金屬目前只能依靠挖掘開採,供給彈性很低(圖表18)。在當下及未來礦業公司越發注重ESG尤其礦工權益和環境保護的情況下,我們預計供給彈性將有所降低。俄烏衝突後的制裁與反制裁則將進一步加劇供給瓶頸。反觀需求,在中長期尤其是綠色轉型初期,料將持續蓬勃堅挺。根據IMF 測算[18],這四種金屬在未來二十年的實際產值將提升至1999年-2018年期間產值的四倍,達到13萬億美元(以2020年美元計價)。與之形成鮮明對比的是,同期內石油的實際產值將從42萬億美元降至13萬億美元(以2020年美元計價)。考慮到綠色轉型的製造業屬性、基建屬性、及相關資本開支的前置性,我們預計未來幾年相關有色金屬的價格中樞或將持續上行。根據IMF測算[19],上述有色金屬經通脹調整後的實際價格將趨勢上行至2030年。伴隨2030年後綠色基建很大程度建設完畢和綠色技術的發展,價格開始回落。圖表19展示了中長期銅的實際價格在未來十年將趨勢上行。

圖表18:銅、鎳、鈷、鋰的供給彈性

資料來源:“Energy Transition Metals” (Boer 等人,2021),https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2021/10/12/Energy-Transition-Metals-465899,中金公司研究部

圖表19:學術文獻對碳中和背景下實際銅價的預測

資料來源:“Energy Transition Metals” (Boer 等人,2021),https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2021/10/12/Energy-Transition-Metals-465899,中金公司研究部

最後,大宗商品價格波動將加劇金融市場和宏觀波動。大宗商品價格波動通常將導致資產市場與信貸市場的波動,進而放大金融週期振幅以及尾部風險的積累。當大宗商品價格趨勢走高,因市場流動性數量相對有限,將出現巨大的流動性缺口,疊加金融強監管與金融環境持續收緊,很可能增加全球大宗商品危機的尾部風險。以大宗商品貿易商為例,大宗商品價格上升使其貿易融資需求大幅上升。國際金融危機後,巴塞爾協議II與III促使金融監管大幅收緊,對合格抵押品要求上升。因大宗商品貿易商一般不持有相應的合格抵押品,例如國債等,進而難以從銀行體系獲取額外融資需求。然而,若商品價格趨勢上升或居高不下,將使得大宗貿易商難以進行有效對沖,進而使其脆弱性上升。一旦遭受負向供給衝擊(價格急劇上升或大範圍通航運輸受阻等),大宗商品或面臨供應中斷,大宗市場風險亦將通過信貸違約(貿易融資)、無法補繳保證金(金融資產)等迅速傳染至金融體系,進而可能引爆流動性危機。

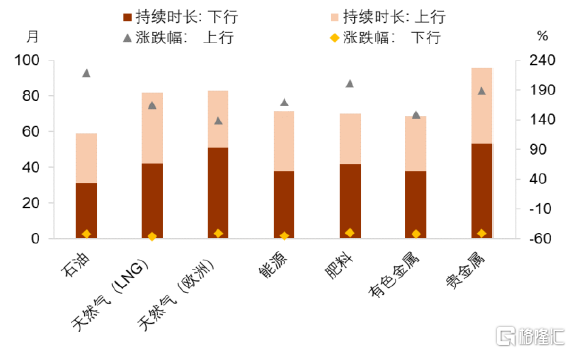

除對金融市場流動性的影響外,大宗商品的商品屬性還使其與全球通脹高度相關。直觀來看,大宗商品價格上升將直接影響食品、能源相關商品的價格,進而推升通脹。實際上,大宗商品作為生產環節前端的重要投入品,將廣泛地影響各類商品價格進而滲透入核心通脹和通脹預期。覆盤1970-2020年大宗商品價格週期,我們發現石油、天然氣(LNG)、有色金屬等大宗商品上行週期平均時長越為28個月、40個月以及31個月,對應的平均漲幅分別為219%、165%以及149%(圖表20)。

圖表20:各類大宗商品週期持續時長與漲跌幅

資料來源:World Bank,中金公司研究部

綜上,我們從疫後結構性變化、綠色轉型的滯脹衝擊、地緣和能源格局的重塑三個維度討論了未來全球通脹中樞趨勢上行,通脹波動加劇,進而引發宏觀波動加劇,下面我們將討論新的宏觀範式將對資產定價範式和投資組合帶來哪些結構性變化。

三、從宏觀範式到資產定價範式:通脹與利率

宏觀波動加劇,資產長期回報降低

綜合我們前文所述,“大緩和”時代鮮有劇烈的供給衝擊的“好運氣”和貨幣政策效率改善的“好政策”都將可能面臨挑戰。隨着疫情衝擊的持續性影響凸顯、去碳化衝擊增加供給約束、以及宏觀政策的空間縮水,宏觀經濟可能在中長期內表現出通脹中樞上升且波動加劇的特徵。我們認為這將主要從政策、經濟和金融三個方面影響資產估值(圖表21)。

圖表21:從宏觀範式到資產定價範式

資料來源:中金公司研究部

首先,貨幣政策應對通脹的難度上升,不確定性增加。難度可能來源於兩個方面,一是對通脹的判斷,二是貨幣政策的空間。金融危機以來美國和歐洲逐漸平坦化的菲利普斯曲線,以及持續的低通脹引發了不少關於通脹到底去哪兒了的討論[20],這也在一定程度上引導了低通脹的預期。美聯儲為了彌補過去的低通脹,於2020年8月採用了新的FAIT框架,然而由於政策對未來通脹的判斷難免受歷史數據的影響,即,適應性預期(Adaptive expectations),以及疫情的動態變化難以預料等原因,美聯儲過去一年多次上調通脹預期,並於2021年末明顯“急轉彎”。這反映了在貨幣政策長期寬鬆、供給衝擊再現的情形下,政策制定者對通脹的判斷更為困難。在財政政策相對主導的宏觀政策範式下,貨幣政策可能受到掣肘,央行不得不提高對通脹的容忍度。在財政主導的財政-貨幣政策組合下,通脹中樞及其波動往往上升,而更高的通脹也有助於削弱政府債務的實際負擔,因此政府也更有動機強化該政策組合,進而形成正反饋閉環。同時,更大的政策挑戰意味着貨幣政策操作的不確定性相應上升,從而可能使得經濟的短週期波動加劇,在資產估值上體現為實際風險溢價上升。

其次,通脹的波動加劇會同時影響實際和名義增長,企業盈利的不確定性上升。已有不少學術研究表明,經濟體價格水平的不確定性上升會抑制企業投資、僱傭決策、以及家户消費等實際變量,增加庫存管理的難度,並且也會使得經濟活動對經營條件(例如,金融環境寬鬆程度)的敏感性下降,降低宏觀政策的有效性。但不確定性上升的環境亦有可能鼓勵企業投資,加大研發力度,促進科技創新,以此來提升對通脹及其波動的免疫力。例如,當可獲得的回報的範圍增大的時候,企業的損失可能限於投資成本,然而也有一定概率獲得遠超原本預期的回報[21]。因而通脹的波動加劇對經濟活動的影響存在正負兩面的影響,但總體上,會使得實際經濟活動的不確定性上升,企業的盈利波動加劇。

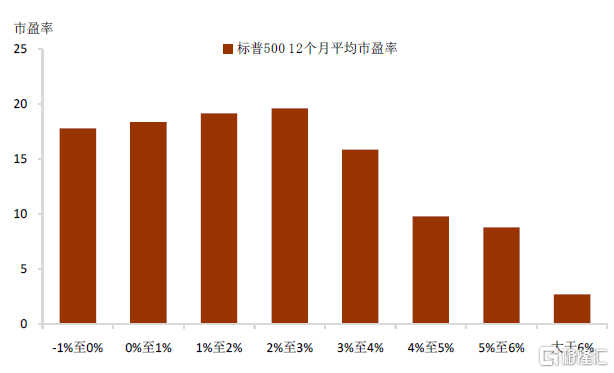

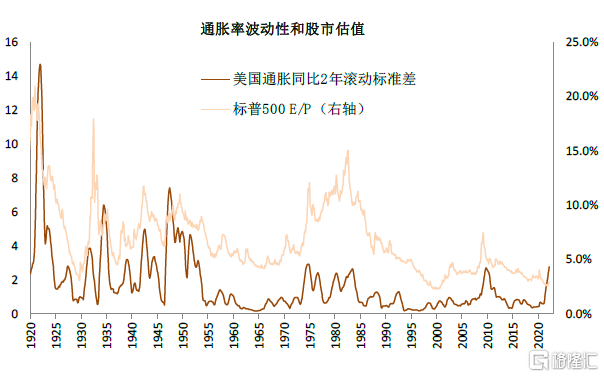

最後,從資產定價的邏輯來看,實際風險溢價和通脹風險溢價都將上升。如前所述,在宏觀經濟活動的不確定性上升,名義和實際增長都可能面臨波動加劇的環境下,市場對權益類資產將要求較高的風險溢價。同時,通脹中樞上升和波動加劇會直接影響名義利率的中樞和波動,由於資產的定價取決於預期收益的現值,利率的中樞上升和波動會壓低資產未來的收益在當期的相對價值。因而,權益類資產的估值可能承壓。我們統計了1973年以來標普500過去12個月市盈率在各個通脹區間的均值,發現通脹上升對股市的影響存在閾值效應,在通脹低於3%-4%時,通脹上升伴隨市盈率上升,而當通脹高於此閾值時,通脹的進一步上升壓制市盈率(圖表22)。可能的原因是通脹的持續上升會使得通脹預期脱錨進而形成通脹螺旋的概率加大,通脹失控風險加劇使得企業定價成本升高,市場對股票資產要求的風險溢價也會隨之上升。長期來看,通脹波動率與美股的估值的確負向相關(圖表23)。

總的來説,我們認為中長期來看,未來宏觀經濟可能面臨低通脹與低波動的終結,宏觀波動上升,資產價格的波動也將相應加劇,因此,資產的長期回報率和調整風險後的收益或將降低。

圖表22:通脹上升對市盈率影響的閾值效應

資料來源:Bloomberg,中金公司研究部

圖表23:通脹波動率與美股市盈率負相關

資料來源:https://www.multpl.com/shiller-pe/table/by-month,Haver,中金公司研究部

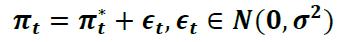

量化中長期通脹中樞

基於上述討論,在持續的供給衝擊以及預期內財政主導的宏觀政策環境中,我們認為美國通脹中樞正在歷經從低水平(2009至2019維持在1.7%左右)往高水平的結構性轉換。通脹中樞( ),主要由貨幣供應量等宏觀經濟變量內生決定的,是宏觀經濟運行處於穩態時的名義價格水平。受宏觀層面各種類型的外生衝擊(

),主要由貨幣供應量等宏觀經濟變量內生決定的,是宏觀經濟運行處於穩態時的名義價格水平。受宏觀層面各種類型的外生衝擊( )影響,實際觀測的通貨膨脹率(

)影響,實際觀測的通貨膨脹率( )將圍繞通脹中樞上下波動。

)將圍繞通脹中樞上下波動。

其中,借鑑DSGE模型的經典假設,宏觀層面外生衝擊 服從均值為0、方差

服從均值為0、方差 的正態分佈,且各期衝擊為獨立同分布。依據大數定律,各期

的正態分佈,且各期衝擊為獨立同分布。依據大數定律,各期 的均值將依概率收斂於0。一般而言,若貨幣政策未出現大幅轉向,通脹中樞將維持在一定水平或以緩慢速度變動。因此,假定通脹中樞在一定時間區間內變動幅度較小,那麼這段時期內通貨膨脹的均值可近似作為通脹中樞

的均值將依概率收斂於0。一般而言,若貨幣政策未出現大幅轉向,通脹中樞將維持在一定水平或以緩慢速度變動。因此,假定通脹中樞在一定時間區間內變動幅度較小,那麼這段時期內通貨膨脹的均值可近似作為通脹中樞 的估計值。

的估計值。

根據Byan和Cecchetti(1994)的測算,當選取T為48個月時,所計算出的通貨膨脹率均值分佈最接近通脹中樞真實分佈[22]。因此,我們選取過去48個月(包含當月)的通貨膨脹率均值作為當月通貨中樞的衡量指標。首先,僅從預測角度出發,我們依據1965年至2019年通脹中樞的歷史數據,選取AR(3)對未來通脹中樞走勢進行簡單預測。結果表明,通脹中樞將趨勢上行。中長期來看,通脹中樞預計將上升至3.5%左右(圖表24)。

根據上面分析,財政-貨幣組合使得擴張型財政政策具有顯著的通脹效應。結合前面對政策的討論,因貨幣政策空間有限,我們預計中長期內財政主導的宏觀政策環境將成為推升通脹中樞的一個主要因素。我們選取財政盈餘佔GDP比例為自變量,以同期通脹中樞為因變量,測算財政擴張的影響(見附錄)。因2008年金融危機後,全球需求長期疲軟,供給遠大於需求,通脹長期低迷甚至通縮更讓市場擔憂,因此2008年及以後樣本不納入本文模型。結果顯示,財政赤字擴大將顯著推升通脹中樞。在1965-1982的“大通脹”時期,因通脹已處於歷史性高點,激進的財政政策擴張需求,疊加接連不斷的供給衝擊,使得擴張型財政政策的通脹效應被進一步放大(詳見《“大通脹”對當下的啟示》)。1983-2007年,美國處於“大緩和”時期,擴張型財政政策的通脹效應明顯回落,但仍較顯著。

進一步地,我們根據2001年-2019年美國財政赤字佔GDP比例對財政赤字走勢進行簡單的線性預測(圖表25)。結合前文中財政赤字擴張對通脹中樞影響的測算,我們對中長期的通脹中樞進行線性推算(圖表24)。結果表明,中長期來看,通脹中樞預計將上升至3.5%,與AR(3)模型預測結果較為接近。

圖表24:通脹中樞在中長期內趨勢上行

資料來源:Haver,中金公司研究部

圖表25:財政赤字趨勢走闊

資料來源:Haver,中金公司研究部。注:為確保財政赤字線性趨勢估計的一般性,剔除了2002年與2009年(NBER衰退開啟後一年)的數據。

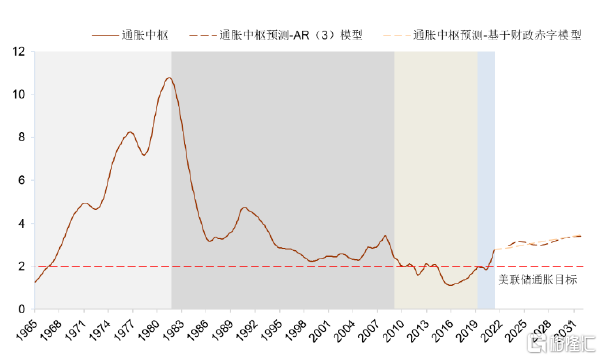

量化中長期利率中樞

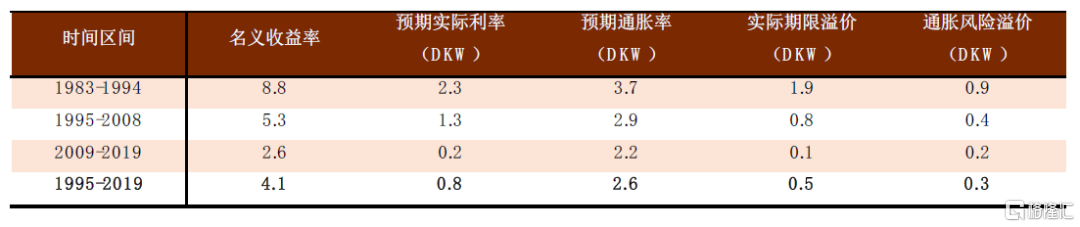

通脹中樞上移疊加經濟波動加大的背景下,我們認為風險中性利率和期限溢價都將面臨上升壓力,共同推升美債收益率。我們在研報《穿過債務和財政風暴的美債利率》中提出“實際利率+預期通脹”和“風險中性利率+期限溢價”兩個分析美債利率的視角,並通過“預期實際短期利率+預期通脹+實際風險溢價+通脹風險溢價”的框架將兩個利率視角兼容統一。接下來我們分別從上述幾個框架來探討中長期內的美債利率中樞走勢。

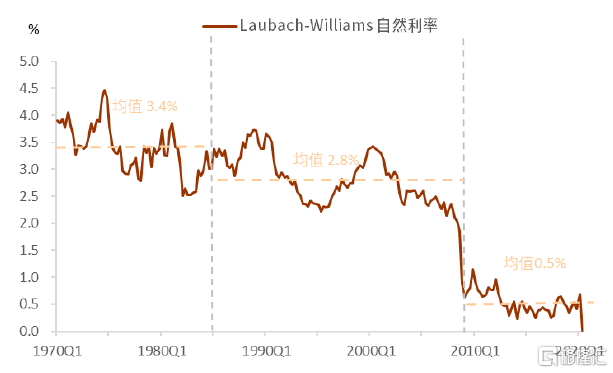

在《穿過債務和財政風暴的美債利率》中我們指出,自然利率是實際利率的中樞(圖表26),自然利率和通脹水平決定了名義利率中樞(圖表27)。自然利率取決於實體經濟的基本面,經濟趨勢性增長的變化是決定自然利率變化的核心因素。全球金融危機後,美國自然利率水平大幅下降至0.5%左右的水平(圖表28),疫情衝擊中甚至下降到接近0的水平。中長期內,相比過去十年,從勞動技術進步率和人口增長等因素來看我們認為美國增長趨勢不會發生系統性變化,我們預計未來中長期內美國自然利率可能依然將圍繞0.5%的中樞波動。根據上文我們對中長期通脹中樞的判斷,“自然利率+通脹中樞”的框架意味着0.5%+3.5%=4.0%的中長期利率中樞。

從“風險中性利率+期限溢價”的視角來看,我們認為通脹中樞上移將推升風險中性利率,實體經濟波動和通脹波動的加劇、經濟政策不確定性的上升將帶來期限溢價的提升,風險中性利率和期限溢價的上升將共同推升10年期美債收益率中樞上行。

首先,通脹中樞的上移將推升風險中性利率。從ACM模型拆解[23](圖表30)的視角來看,風險中性利率取決於短期國債市場利率,而決定短期國債市場利率的核心是聯邦基金利率。一方面我們認為由於金融危機後實際利率大幅下降,未來中長期內聯儲的中性利率很難回到金融危機前的水平。但另一方面相比金融危機後十年內的低利率環境,我們認為通脹中樞的上移也會帶來中性利率的上行,我們預計未來中長期內的中性利率或將在3.5%左右。

其次,實體經濟波動和通脹波動的加劇、經濟政策不確定性的上升將帶來期限溢價的提升。從ACM拆解的視角來看,短端利率的波動決定了長久期美債的期限溢價。央行貨幣政策框架清晰度和透明度的提升會降低短端利率的超預期波動,從而降低期限溢價,學術界也認為1994年以後央行貨幣政策透明度的顯著提升、市場溝通的加強也是美債期限溢價降低的重要原因[24]。但是當前FAIT框架的錨定區間、高於目標的通脹點位等要素並非完全透明,因而市場對於該框架的理解和信任度仍有待檢驗,這在一定程度上也會帶來期限溢價的上行壓力。

長期利率的DKW模型拆解(圖表31)有助於我們從實體經濟波動、通脹波動和美債市場供需結構等更為細緻的視角來看中長期內美債期限溢價的變化情況。儘管我們預期中長期內實際利率中樞不會顯著變化,但是我們認為多重衝擊疊加政策不確定性導致的實體經濟波動會導致實際利率波動加大,推升實際期限溢價。理論和實證研究都表明,通脹不確定性的上升將會推升通脹風險溢價[25],因此我們預期未來中長期內通脹波動的上升也將帶來通脹風險溢價的上行。全球金融危機後10年期美債的實際期限溢價顯著低於此前長期歷史數值,一方面這是因為實際利率波動下降,但更重要的是QE等非常規政策的實施“人為”的改變了美債市場的供需結構從而打壓了實際期限溢價:美聯儲直接購買長期國債和MBS等資產降低了長久期資產的市場供給,在市場上存在大量偏好長久期資產的投資者(比如養老基金和保險公司)的情況下,長久期資產相對供給的減少將會直接推升該類資產價格,並壓低其收益率中包含的期限溢價。而Abrahams et.al(2016)通過收益率曲線分解發現,QE主要是壓低了期限溢價中的實際期限溢價,而對通脹風險溢價的影響相對有限。此外,長期美債海外持有的變動也會改變美債市場的相對供需結構,從而影響美債期限溢價。在經歷98亞洲金融危機後,新興市場國家開始趨勢增持長期美債作為國際儲備資產,新興市場資金的湧入(global saving glut)壓低了期限溢價也是對2004-2006期間的“格林斯潘之謎”的一個主流解釋。但是自2015年以來,海外趨勢減持美債,持有比例由彼時的34%降至目前的25%。展望未來,我們認為美債將持續面臨海外減持壓力,在無限量QE造成美元信用受損的同時,俄烏衝突後歐美對俄央行凍結海外資產的制裁或將觸發更多減持行為,從而推升期限溢價。

從歷史比較的角度來看,綜合上述分析,儘管我們預期多種因素疊加將推升美債期限溢價,但我們認為不大可能會回到1994年以前的高期限溢價時代,而且在聯儲的中性政策利率可能會長期低於金融危機以前利率水平的情況下,我們也無法排除中長期內當美國經濟再次面臨較大的外生需求衝擊時QE等非常規貨幣政策對期限溢價產生的壓制作用。總的來説我們預計未來中長期內期限溢價可能將大致圍繞1995-2019這一時間段的平均水平1.2%波動。結合我們對於中長期內中性利率的判斷(3.5%),這意味着中長期內10年期美債名義利率將趨勢上行至4.7%的中樞。

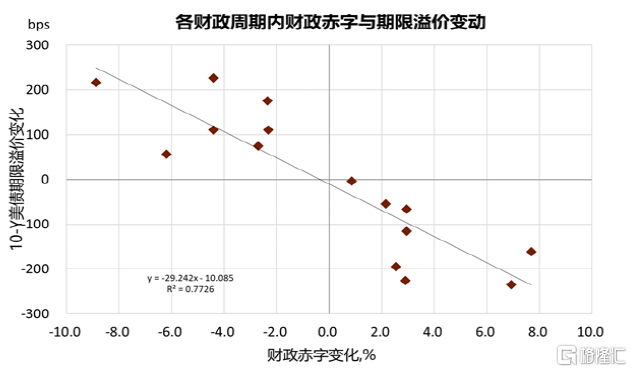

在研報《穿過債務和財政風暴的美債利率》中我們認為美國中長期內將繼續踐行“大財政”的宏觀政策思路,財政刺激也將會加劇財政赤字風險以及通脹風險等,從而推升期限溢價使得美債利率面臨上行壓力,並提出了通過財政擴張力度來分析美債期限溢價的框架。根據上文分析,我們認為未來10年內美國將會有趨勢性的1.5%左右的財政赤字率(財政赤字/GDP)上升,我們的模型顯示1%的財政赤字率的上升大約對應30bp的10年期美債期限溢價上升(圖表29)。也就是説,從財政赤字的視角來看,我們認為未來10年內10年期美債期限溢價將會有接近50bp的上行空間。以3.5%的中性利率計算,這意味着10年期美債名義利率在中長期內將趨勢上行至4.0%。結合上述分析及不同框架的測算和交叉驗證,我們預計中長期內10年期美債名義利率中樞可能將趨勢上行至4.0%-4.7%。

圖表26:自然利率是實際利率的中樞

資料來源:https://www.newyorkfed.org/research/policy/rstar,Haver,中金公司研究部。注:我們假定未來幾年自然利率穩定在0.5%。

圖表27:自然利率和通脹水平決定名義利率中樞

資料來源:https://www.newyorkfed.org/research/policy/rstar,Haver,中金公司研究部

圖表28:金融危機後美國自然利率顯著下降

資料來源:Haver,中金公司研究部

圖表29:財政擴張將推升美債期限溢價

資料來源:Haver,中金公司研究部

圖表30:10年期美債利率ACM模型分解

資料來源:https://www.newyorkfed.org/research/data_indicators/term-premia-tabs#/interactive,中金公司研究部

圖表31:10年期美債利率DKW模型分解

資料來源:https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/DKW-updates.csv,中金公司研究部

四、新範式下的資產組合含義

“60/40”的失落與機遇

“大緩和”以來,通脹預期較好錨定,利率趨勢下行,美債市場開啟了長達40年的大牛市。受益於利率下行和金融深化,股市估值顯著提升。此外,“里根供給側改革”和全球化加速推進亦大幅推升企業盈利。疊加1990年代後期股債相關性明顯由正轉負,經典的“60/40”股債組合在“大緩和”期間表現相當亮眼(除了短暫的互聯網和地產泡沫破裂時期),提供了較高的風險調整後收益,2000年後其滾動夏普比率更是高於標普500。然而拉長週期來看,“60/40”股債組合並非總是一帆風順,經歷了幾輪繁榮與失落(圖表32)。通常,在巨大供給衝擊下,比如“一戰”、“二戰”、以及“大通脹”時期的“尼克松衝擊”、“糧食危機”和“石油危機”等,該股債組合往往表現疲軟。

圖表32:美國“60/40”股債組合通脹調整後的真實回報指數

資料來源:http://www.econ.yale.edu/~shiller/data.htm,中金公司研究部。注:座標軸刻度取對數

往前看,“60/40”股債組合會有怎樣的表現,取決於兩點:1.利率中樞;2.股債相關性。前者決定了組合的收益,後者決定了組合的波動。由第三節可知,未來幾年利率中樞趨勢上行,故組合收益或將受到抑制。因此,股債相關性變成了決定該組合風險調整後收益的關鍵。

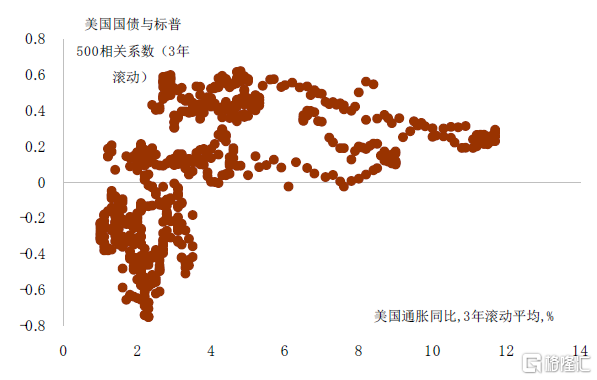

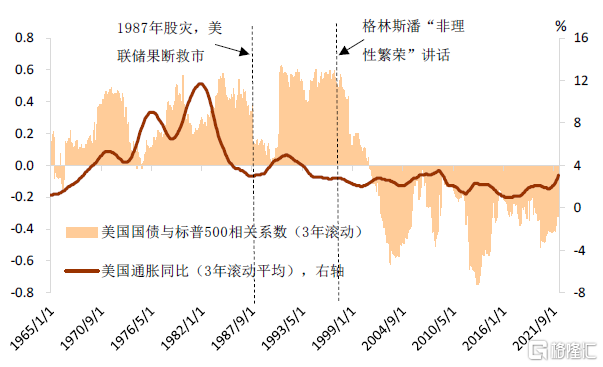

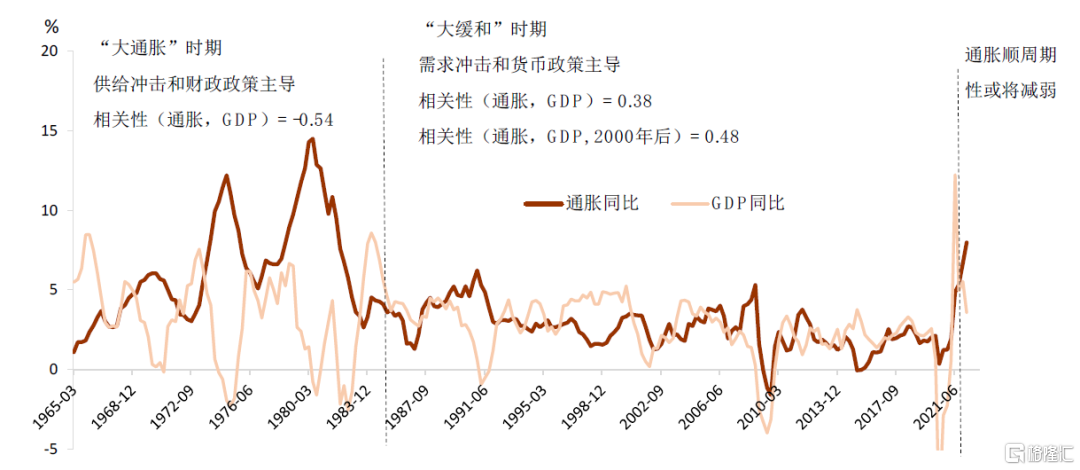

我們計算了1965年以來標普500和美國國債的相關性(基於股債價格指數環比收益率)。結果顯示,2000年以前,美股和美債正相關,而之後發生了結構性變化,此後二者呈現負相關(圖表33和34),因而債券可以成為股票類資產的有效對沖。發生結構性變化背後的原因可能主要有兩個方面。一是“大緩和”以來,尤其2000年以後美國通脹的順週期性加強(圖表35,通脹與增長的相關性由“大通脹”時期顯著為負轉變為“大緩和”時期的顯著為正)。由於通脹上行往往對應於經濟增長形勢向好的預期,利好企業盈利,支撐股市表現。而通脹上行會推升名義利率,壓低債券估值,因而股債呈現出負相關關係。二是與宏觀經濟結構性變化相適應的貨幣政策角色的變化[26]。“大通脹”時期,頻繁的供給衝擊致使經濟體的通脹壓力長期較高,貨幣政策的一大挑戰是治理高通脹,經濟衰退往往出現在治理高通脹之後,即經濟傾向處於滯脹、類滯脹狀態。因而此時往往對應出現利率升高和股市下跌的行情,即“股債雙殺”,因此股債回報率呈現正相關性。而2000年之後,宏觀經濟波動主要受金融週期影響(參考《全球大類資產之一:宏觀邏輯、輪動體系和供給衝擊》),貨幣政策主要應對金融週期下行期的經濟衰退,此時貨幣政策寬鬆,利率下行,而衰退期企業盈利往往較差、股市低迷,因而股債呈現負相關。

圖表33:股債相關性與通脹散點圖

資料來源:Haver,中金公司研究部

圖表34:股債相關性與通脹時序圖

資料來源:Haver,中金公司研究部

圖表35:“大緩和”以來,通脹與增長顯著正相關;未來其順週期性或將弱化

資料來源:Haver,中金公司研究部

關於第二個原因,我們略微展開來談。1987年,格林斯潘上任美聯儲主席伊始,遭遇美國股災,他選擇出手救市。隨後幾年,股債相關性驟降至0附近。然而,80年代末90年代初,通脹擔憂仍然縈繞在美聯儲和市場心頭,美聯儲仍將控通脹作為己任。恰逢90年代開始,越來越多發達國家央行紛紛採取通脹目標制,美聯儲雖還未明確採用,但對通脹上行風險的苗頭通常也會採取較激進的緊縮(參見1994年加息週期)。因此,90年代前半段,股債相關性仍顯著為正(通脹上行->激進加息->股債雙殺)。轉折點發生在1996年12月格林斯潘關於“非理性繁榮”(Irrational exuberance)的演講。該演講釋放出明確信號:在通脹長期較低、其預期較好錨定的情況下,即使面對日益高漲的股市估值,美聯儲也不會輕易加息去試圖“控制”泡沫,即美聯儲政策重心由控通脹轉向增長和金融市場穩定性。Cieslak and Vissing-Jorgensen(2021)[27]統計了美聯儲FOMC文稿中提及股市的次數,發現1996年後該次數顯著提升。伴隨“美聯儲看跌期權”的市場認知愈發強烈,股債相關性也於90年代後期由正轉負。其後通常看到的股債邏輯鏈條簡單而明晰:股跌->降息->債漲。通過分析股債錯期相關性和格蘭傑因果性,我們發現股對債有顯著為負的領先性。而正是該負的相關性,有效降低了“60/40”股債組合的波動率。

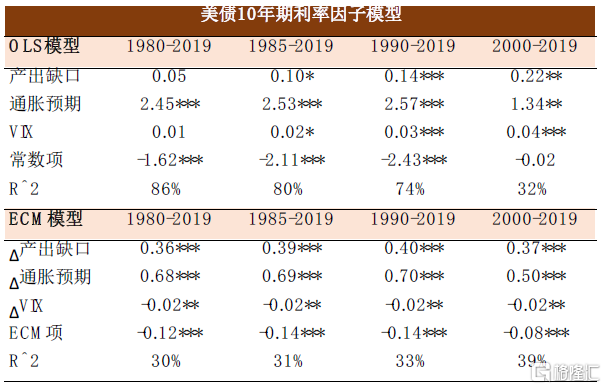

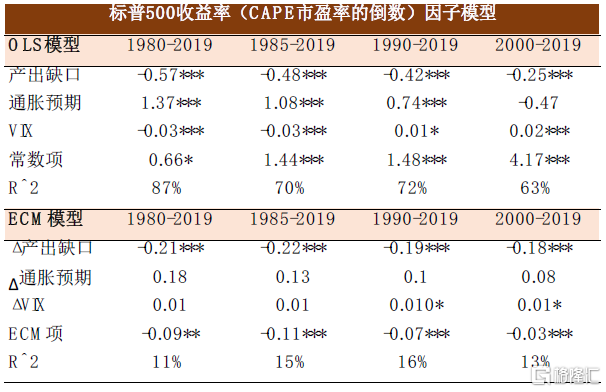

那麼問題來了,哪些因素決定股債相關性?關於股債相關性的決定因素,一個簡單的邏輯是:當通脹較高或通脹預期沒有較好錨定(通脹預期的不確定性較大)時,政策利率和長端利率往往對通脹更敏感,股債傾向於呈現正相關性。當通脹較低且其預期較好錨定時,政策利率和長端利率往往對增長更敏感,股債更可能負相關。為了驗證此猜想,我們使用OLS和ECM(誤差修正)模型來量化分析。

ECM模型可以處理時間序列的協整關係。為了避免有限數據對股債相關性估計效力的侷限,且可以觀察短期和長期關係,我們在OLS模型和ECM模型中加入經濟週期相關的變量(產出缺口和通脹預期)來分析美國十年名義收益率和股票收益率。數據基於1980Q1—2019Q4 年期間。其中,股票收益率是經週期調整的SP500市盈率(cyclically adjusted earning yield,CAPE)的倒數;產出缺口來源於國會預算辦公室(CBO);通脹率為專業預測機構對未來一年後通貨膨脹率預測(SPF)。為了驗證結果是否穩健,我們選取不同時間樣本分別進行測算。

結果表明(圖表36和37),無論OLS(長期均衡)亦或是ECM模型(短期變化),控制通脹預期後,正向產出缺口衝擊將抬高債券收益率,並降低股票收益率(抬高其即期價格),因此促進了股債負相關。因此,在通脹預期較好錨定的前提下,宏觀環境向好時,我們可以看出股債之間存在負向關係。在控制了產出缺口後,通脹預期對股票和債券收益率產生同向衝擊。歷史上,股票並不是一個有效對沖通脹的工具。因此,當通脹或其預期較高、並占主導地位時,我們預期股票和債券的相關性為正。最後,基於ECM模型,我們發現在較高頻維度或者短期變化上,風險偏好下降(VIX上升)將引發股債蹺蹺板,即債漲股跌。

圖表36:股債相關性歸因分析-債券收益率

資料來源:Haver,Bloomberg,中金公司研究部

注:***,**,*分別為在1%,5%,10%的顯著性水平下顯著

圖表37:股債相關性歸因分析-股票收益率

資料來源:Haver,Bloomberg,中金公司研究部

注:***,**,*分別為在1%,5%,10%的顯著性水平下顯著

往前看,股債相關性將如何演繹?根據我們前文討論,未來隨通脹中樞上行和波動加劇,宏觀經濟的波動性將有所上升,供給約束增強的情形下,滯脹、類滯脹在未來或將成為常態。對債券的含義是,通脹中樞上行和通脹波動加劇推升名義利率,壓制債券類資產的估值。對權益類資產的含義是,利率中樞上行,疊加經濟波動加劇,將使股市估值承壓,壓制其長期回報率(圖表21)。因而,過去二十多年的股債(負)相關性將很可能有所收斂,取決於通脹水平和通脹預期錨定程度,不排除股債再次呈現正相關。無論哪種情況,相較過去,美國國債可能將不再是權益資產的有效對沖,無論經典的“60/40”股債組合還是風險平價策略可能迎來巨大挑戰。疊加美債估值優勢不再,私人部門對美債的需求恐將趨勢減弱,這將進一步強化美債實際風險溢價進而利率中樞的上行趨勢,形成正反饋閉環。

然而,挑戰之外亦有機遇。對於股債組合,雖然美債的估值和對沖優勢將明顯削弱,但從全球配置的角度來看,我們預計中國國債CGBs和某些新興市場國家政府債券將在股債組合中扮演愈發重要的角色。在報吿《外資對中國國債需求多強?》中,我們判斷CGBs的避險屬性正在強化,相對收益尤其風險調整後收益仍具有很大優勢,以及CGBs與全球其它主要資產尤其美股的相關性非常低甚至為負。基於以上三點屬性,從主動配置角度,海外投資者將會趨勢增持CGBs,為其投資組合提供收益的同時,降低波動。中國國債之外,某些新興市場國債亦值得關注。在未來全球碳中和的大背景下,在綠色技術足夠發達之前,化石能源和相關金屬或將長期處於供給小於需求的狀態。因此,相關大宗商品出口國將有望持續改善其貿易條件和經常賬户水平,在私人部門金融賬户不顯著惡化的前提下,本國財政亦有望得到鞏固。這些將有助於穩定本國匯率和利率,進而提升其在全球投資組合中的吸引力。另外,權益的跨國配置也有助於提高股債組合的風險調整後收益。

股債之外,拓寬資產頻譜

上文我們討論了股債組合的挑戰與機遇,如果我們把組合裏的資產範圍擴大,該組合則將能夠更好對沖通脹風險,有望提高風險調整後收益。

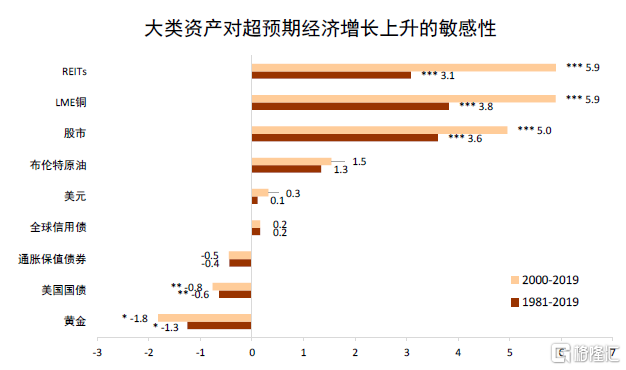

在以上討論的基礎上,我們測算了不同類型資產的回報率對超預期的通脹和增長的敏感性。參照《全球大類資產之一:宏觀邏輯、輪動體系和供給衝擊》,我們使用美國費城聯儲的《專業調查者預測(Survey of Professional Forecasters)》調查數據對一年後的通脹和增長的預測作為預期水平,用屆時實現的通脹和增長與預期水平的差值作為通脹和增長的意外指數,分析的樣本期為1981—2019年。結果顯示,股市對於超預期的實際GDP增長率的敏感性為正,而在給定了實際增長率不變的情況下,超預期的通脹上升會降低股市回報率。根據基於消費的資產定價理論,當通脹上行反映實際增長向好時,資產的預期收益會增加,而當我們在模型中控制了實際增長不變時,超預期的通脹上行不再反映經濟增長,因而從企業盈利增長和風險溢價的角度均不利於股市估值。在2000—2019年的子樣本分析中,意外的通脹上行在統計學意義上不再顯著影響股市(圖表38),可能的原因之一是2000年以來通脹的順週期性加強,且全球主要發達經濟體大多數時期處於低通脹環境甚至有通縮風險,通脹超預期上行的風險較小。

1981年以來,美國國債對實際增長和通脹超預期指數的敏感性顯著為負,實際增長超預期上行會使得現金流固定的國債的相對吸引力降低(圖表39),從而有賣出壓力;而通脹超預期上行使得市場對國債要求的通脹補償上升,從而投資者提高對國債利率的要求,債券價格承壓。2000年以來,通脹超預期對債券估值的影響係數雖然為正,但在統計意義上不顯著,亦是受到前文所述的通脹順週期性加強、對通脹風險要求的溢價有所降低的影響。超預期的通脹風險顯著利好通脹保值債券(TIPS),不難理解,TIPS債券在任何時期均能保證確定的實際收益率,其優勢將在通脹風險上升時尤為凸顯。

REITs對通脹和增長意外指數的敏感性呈現出與股市更為相似的特徵。一方面,REITs的部分收益現金流源於預先設定的租金以及抵押貸款利息等[28],但其收益根本上來源於房地產市場,房地產市場受經濟景氣度的影響較大;另一方面,即使可以根據通脹預期對收益來源進行一定調整補償,但相較於TIPS債券承諾實際收益率,在給定增長不變的情況下,通脹超預期依然會使得對通脹水平非“一對一”調整的REITs收益承壓。但REITs收益對於通脹超預期指數在統計意義上不顯著,或也是因為其一定程度上的通脹補償特性。

最後,無論基於全樣本還是近20年的樣本,面對通脹上行風險,大宗往往錄得顯著超額收益率(圖表38),與通脹保值債券一道均可成為有效抗通脹的資產。除了能夠有效對沖通脹風險,從長週期角度,大宗商品本身能夠提供較有吸引力的收益並且與股債資產的相關性較低,進而有助於提高傳統股債組合的風險調整後收益。展望未來,在全球碳中和的大背景下,在綠色技術足夠發達之前,我們預計大宗商品將在投資組合扮演愈發重要角色。那麼,投資者亦可通過相關大宗商品出口國的匯率、信用及其衍生品來拓展其投資組合底層資產範圍,提升風險調整後收益。

圖表38:超預期的通脹上升顯著利好大宗商品和通脹保值債券

資料來源:Haver,Bloomberg,中金公司研究部

注:***,**,*分別為在1%,5%,10%的顯著性水平下顯著;股市使用標普500全收益指數;全球信用債的數據自2000年10月起

圖表39:超預期的實際增長上行利好REITs、股市和銅

資料來源:Haver,Bloomberg,中金公司研究部

注:***,**,*分別為在1%,5%,10%的顯著性水平下顯著;股市使用標普500全收益指數;全球信用債的數據自2000年10月起

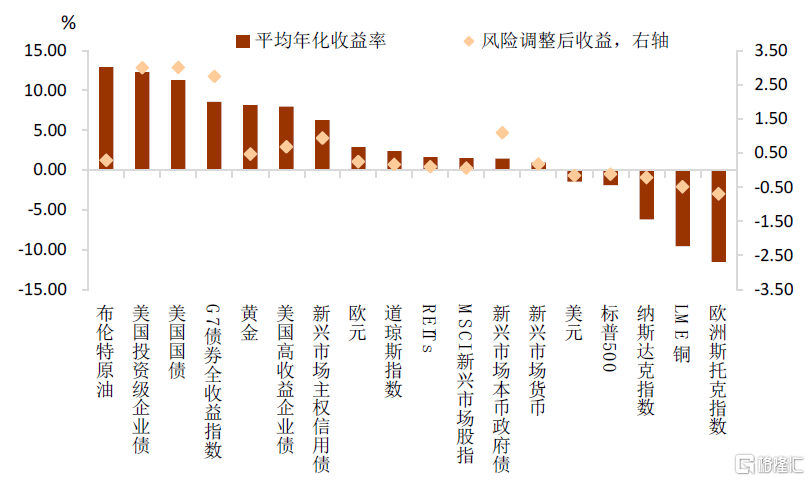

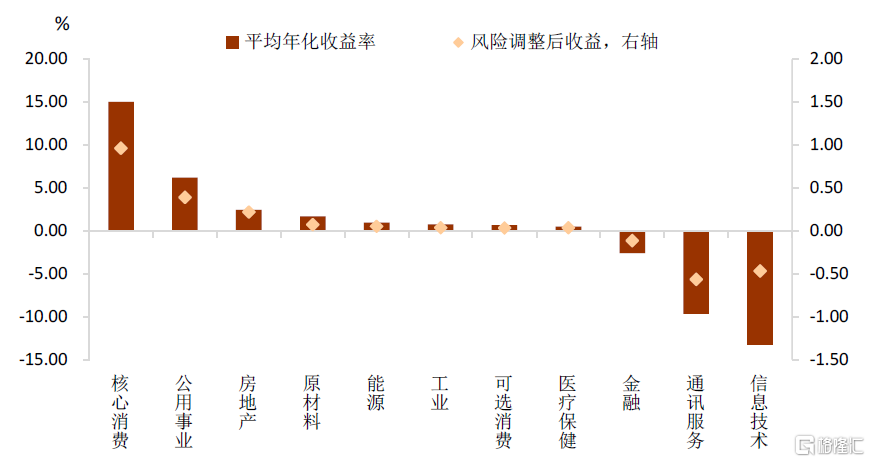

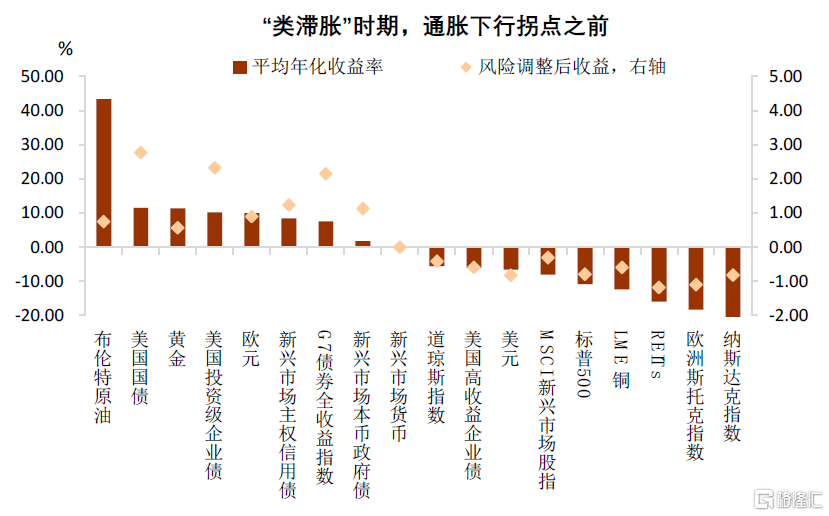

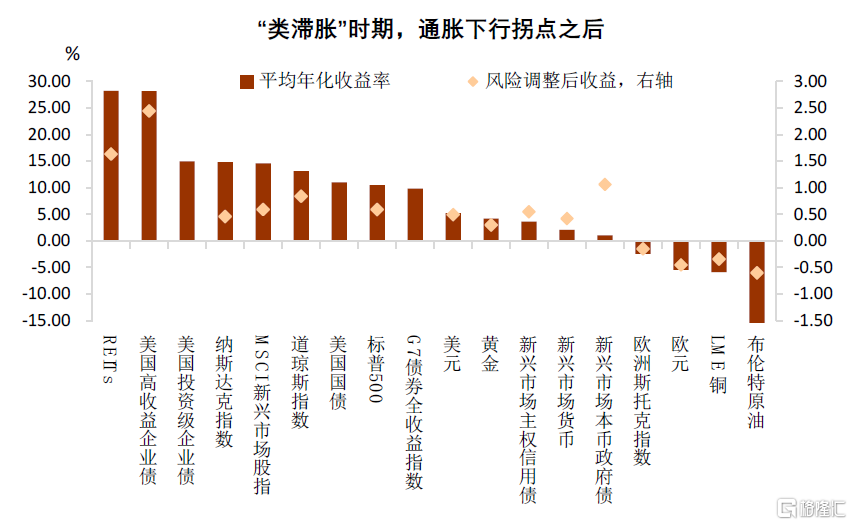

我們認為新的宏觀範式重現類似於70年代的典型的滯脹週期的可能性有限,但“類滯脹”的風險正在與日積累並逐步顯現。我們總結了1983年以來CPI指數同比變化較長時間維持在3.0%以上,同時GDP增速下滑或者較低位橫盤或者為負的時期,將這些時段定義為“類滯脹”時期。根據此標準的“類滯脹”時期包括了1989.09—1991.11、2000.06—2001.08和2011.03—2012.01三個時間區間。數據顯示,在類滯脹時期,油、黃金以及債券有顯著較高的回報率,利率債表現好於信用債,歐元相對美元走強。REITs的表現介於債券和美股之間,這也與我們在前文總結的其未來現金流既在一定程度上受通脹補償又有順週期特徵的邏輯相一致。銅等順週期的工業金屬以及美股墊底(圖表40)。抗週期屬性較強的核心消費和公用事業板塊有顯著的正回報率,其餘板塊均難有較好收益,尤其金融、通訊服務等順週期板塊以及信息技術的回報率最低(圖表41)。

我們發現,在類滯脹時期,通脹下行拐點前後的資產表現風格有顯著變化。例如,通脹下行拐點前,具備避險和抗通脹的資產有顯著回報率,而成長風格的納指墊底(圖表42);但在通脹下行拐點之後,雖然經濟仍處在類滯脹時期,但REITs和股市尤其納指回暖,信用債的年化收益高於利率債,黃金的收益率較拐點前下降而美元開始走強(圖表43)。我們認為可能的原因是,雖未完全走出類滯脹期,但市場在該週期的下半場已對經濟有較好的預期,通脹風險的影響也在逐步消散。關於大類資產何如應對通脹風險,清晰分析請參見《全球大類資產之一:宏觀邏輯、輪動體系和供給衝擊》。

圖表40:“類滯脹”時期的大類資產表現

資料來源:Bloomberg,中金公司研究部

圖表41:“類滯脹”時期的標普500板塊表現

資料來源:Bloomberg,中金公司研究部

圖表42:“類滯脹”時期通脹拐點之前大類資產表現

資料來源:Bloomberg,中金公司研究部

圖表43:“類滯脹”時期通脹拐點之後大類資產表現

資料來源:Bloomberg,中金公司研究部

權益組合:風格再平衡

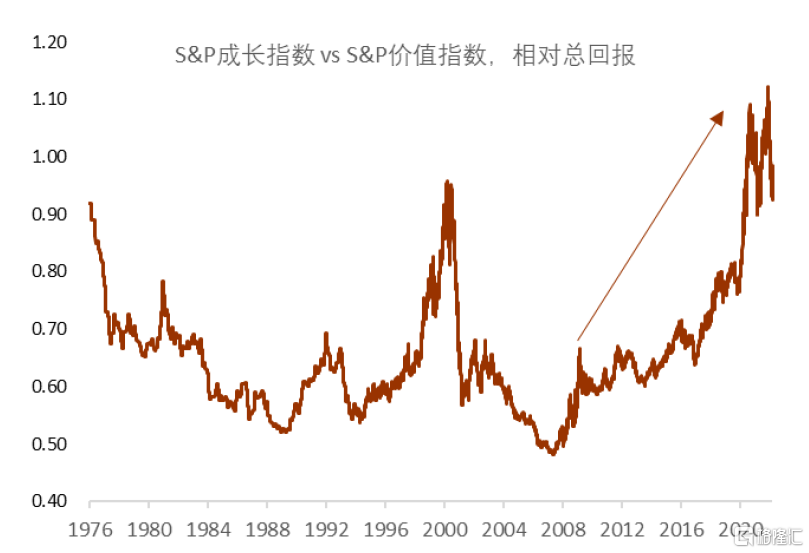

最後,我們細化到權益組合內部,成長風格和價值風格的再平衡。全球金融危機以來的十幾年是成長股的黃金年代(圖表44),這得益於這十幾年獨特的經濟與政策環境。從經濟結構上來説,通脹持續低迷,全球需求長期疲軟,供給相對過剩,通縮風險大於通脹風險。這對偏向價值的如原材料,石化能源行業尤其不利,而成長股的成長屬性在需求疲軟,增長趨緩的環境下更加稀缺。從政策環境上來説,世界幾大央行在金融危機後進行了前所未有的量化寬鬆,發達國家以貨幣政策而非財政政策作為主要宏觀調控工具。寬鬆的貨幣政策造就了極度寬鬆的金融條件,不僅壓低了作為定價基礎的無風險利率,也壓縮了資產風險溢價,進一步推升了資產價格。加上之前提到的經濟週期整體趨於穩定的宏觀大背景,這些宏觀因素都增加了投資者對等待遠期收益的耐心,有利於成長風格的表現。而如我們在第一節和第二節裏討論的,很多有利於成長風格的宏觀邏輯正在悄悄的改變,這也意味着在接下來新的宏觀範式下,成長風格的結構性牛市也面臨着更多的挑戰。

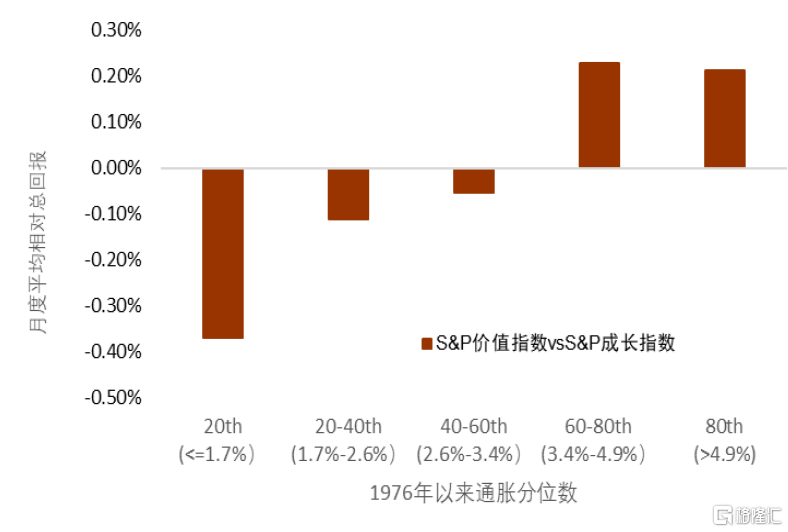

量化上來看,我們對不同通脹環境下美國價值指數的平均相對總收益進行了測算(圖表45)。如上所説,更高的通脹環境意味着價值相對於成長風格的收益提升。這個結果我們用更長時間的Fama French數據,不同時間段不同CPI數據,調節大小型企業等因素之後仍然成立,結果相對較為穩健。

圖表44:成長股的黃金時期

資料來源:Refinitiv,中金公司研究部

圖表45:標普價值指數相對於成長指數在不同通脹水平下的相對回報

資料來源:Refinitiv,中金公司研究部

老經濟的“復仇”?

在風格再平衡的大背景下,似乎新的宏觀範式對偏成長風格的綠色經濟板塊不利,而對相對圍繞大宗商品的偏價值風格的老經濟更為有利。而且如第二節提到的,疫後結構性變化、綠色轉型的滯脹衝擊、地緣和能源格局劇變或都有可能導致未來大宗商品價格在中長期內或易升難降,這使得大家開始討論新的宏觀範式下,是否會迎來老經濟的“復仇”[29]?

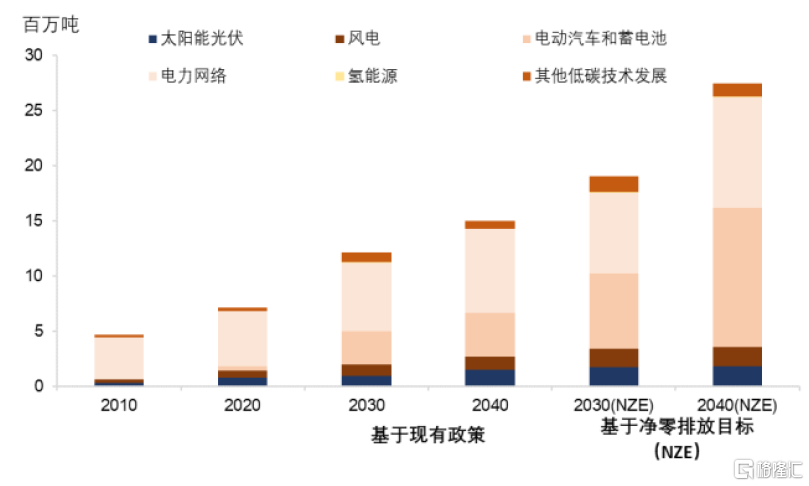

老經濟範圍較廣,我們重點討論跟綠色轉型相關的有色金屬和石油煤炭。在第二節討論到,有色金屬在綠色轉型過程中發揮着基石的作用。其中,包含銅、鋁、錫、鈷、鎳、鋰等在內的有色金屬是電動汽車、可再生能源和電池等綠色經濟技術的重要原材料。因此,有色金屬成為了世界各國為保障產業鏈安全和能源安全的重要的目標之一。根據國際能源署(IEA)基於現有政策及淨零排放目標兩種情形,分別估算的有色金屬需求來看(圖表46),若要實現淨零排放目標,相較於現有政策,有色金屬的消耗量將增加近80%以上。上文提到,根據IMF測算[30],銅鎳鈷鋰四種金屬在未來二十年的實際產值將提升至1999年-2018年期間產值的四倍,達到與石油產量相當的13萬億美元(以2020年美元計價)。蓬勃的需求疊加較低的供給彈性(尤其銅鎳鈷),IMF測算這四種金屬實際價格未來十年或將趨勢上行。俄烏衝突所帶來的的全球大宗商品格局劇變,將進一步對相關商品價格施加上行壓力。因此,若“老經濟”投資不足問題無法妥善解決,一則將加劇未來有色金屬供需缺口進一步放大,推升大宗商品價格上漲;二則將制約全球綠色轉型。基於此,我們預計未來幾年相關有色金屬行業的投資力度將會加速提高。而在確定性較大的需求面前,事前的投資也更能轉換成事後的回報。

圖表46:未來二十年綠色經濟將推動有色金屬需求

資料來源:國際能源署(IEA),中金公司研究部

圖表47:全球企業能源研發支出連年上升

資料來源:國際能源署(IEA),中金公司研究部

油氣板塊在2022年初至今領跑市場。在上文中我們分析到,在高通脹的環境下,作為投資組合中的一員,石油能夠有效對沖通脹風險。但從中長期來看,石油和煤炭本身就是碳中和需要“中和”的對象,碳中和技術的主線便是能源供給端的變革,化石能源供需總量下滑是必然趨勢。根據IMF測算[31],相較於1999年至2018年,未來二十年石油的實際產值將從42萬億美元降至13萬億(以2020年美元計價),與上述有色金屬形成此消彼長的鮮明對比。然而,未來幾年石化能源供給彈性降低疊加綠色能源技術發展還不成熟,造成短期內能源轉型“青黃不接”的現象,但這也只能對石化能源價格起到中短期的支撐作用。中長期來看,化石能源價格的上漲只會進一步增強大力發展綠色能源的動力,加快這一進程。如我們自第二節的分析,未來幾年很可能的現實情況是,需求(降低價格)與供給政策(抬升價格)交織影響化石能源行業,尤其油氣供給彈性相較於過去可能有所降低,因此我們預計油價將波動加劇,且在頭幾年(綠色轉型初期疊加全球能源格局劇變之際)實際油價仍有較大上行風險。當綠色技術足夠先進且新的全球能源格局形成並穩定之後,上行壓力或將緩解。

綠色經濟及相應的新能源產業鏈是全球碳中和的主角,也是確保產業鏈和能源安全上重要的戰略目標之一,全球政府對綠色經濟的加大投入也使其最有可能成為全球大財政時代的直接受益者。在後地產時代的中國,綠色經濟更是“科技創新”大戰略下舉足輕重的一部分,兩者相輔相成。綠色技術將是人類科技變革的重要抓手,同時技術進步也是解決綠色滯脹的核心路徑。不確定性較大的是大宗緊平衡和高通脹環境對綠色轉型的潛在影響。一方面,如第二節討論,相關大宗商品尤其銅鎳鈷鋰等關鍵有色金屬其實際價格未來幾年或將趨勢上升,這無疑加劇了中下游新能源產業的成本壓力;同時,較高通脹和利率環境亦將對偏成長風格的新能源相關產業估值產生一定壓制。另一方面,相較於化石能源,新能源具有製造業屬性和規模效應,因而有較大潛力催生綠色技術進步。面對巨大需求,加大綠色投資(企業和財政)尤其是對技術研發的投資至關重要。儘管綠色技術投資近年大幅增加(圖表47),但仍存在較大的投資缺口,同時技術從實驗室階段到大規模商用仍需一定時間。在《碳中和經濟學:新約束下的宏觀與行業趨勢》中,我們自上而下測算在中國實現2030“碳達峯”前每年針對綠色技術的資金投入每年將到達中國GDP的2%以上,自下而上測算得出同期內綠色投資將達到20萬億人民幣,集中在清潔發電、電網、充電樁等基礎設施、以及建安和內置電氣化升級。過去十年,全球新能源或綠色經濟板塊估值系統性高於大盤估值,其邏輯是通過維持較有吸引力的事前回報,來引導資本投入和技術進步,進而提升獲得較高事後回報的概率。未來在新的宏觀範式下,伴隨利率中樞趨勢上行,估值或許難再搭乘過去十年利率趨勢下行的順風車,這便對盈利提出了更高要求。而企業自身的技術創新則是能否有效降低單位成本、將上游成本壓力傳導至終端的關鍵。

在“大緩和”時期,實體供給相對過剩,金融資產享有更高確定性溢價,體現在跨金融資產估值的趨勢性普漲。在新的宏觀範式下,由於較長期存在的供給約束(比如,綠色轉型、產業鏈重構與縮短、全球能源格局劇變),全球大財政重啟下的需求提振(比如,政府力圖縮小貧富差距),以及疫後人們工作生活方式及心態的變化(比如,更加註重工作環境,更加註重生活質量等)等一系列因素,我們預計天然稀有的實物資產和高效的生產性資產相較過去將享有更高確定性溢價。前者有助於對沖通脹風險,並一定程度承擔起價格錨的角色;後者有助於緩解或突破供給約束,帶來更高投資回報率。具體結合本文的討論,我們認為追求確定性更高的高回報將驅使長期資金更多配置綠色轉型產業鏈(從有色金屬工業、到製造業、再到終端消費)及更廣義的自然資源領域。在政策引導和持續投入下,資源和商品的稀缺性將有效倒逼技術進步,進而破局滯脹,從老的均衡增長路徑最終收斂到新的更高效的均衡路徑。正如在《一個低效時代在終結》中所説,“一個低效時代的結束雖然對利益相關方帶來不同的影響,過去的受益者可能在未來受損,但社會總體的福利並不一定受損,尤其是在即將到來的新時代,困擾全人類的同代人之間、代際之間的收入分配差距過大問題將減小。”

為便於讀者查閲,我們將新宏觀範式下的資產組合含義的核心要點總結於圖表48和49當中。

圖表48:老經濟也許會“復仇”,但力度不同

資料來源:國際能源署(IEA),中金公司研究部

圖表49:新宏觀範式下的資產組合含義

資料來源:中金公司研究部