作者:中银宏观朱启兵团队

来源:朱启兵宏观研究

7月31日,美联储政策转向,停止加息缩表的进程,实际上有深层次的经济和政治原因。以特朗普为首的美国政府屡屡向美联储施压,干预货币政策的制定,对美联储长期以来的独立地位形成挑战;而美国债务型经济的局限性又令美联储在货币政策常规化的道路上不能放开手脚。然而,本次的降息决定,却令美联储陷入无论怎样做都不能令人满意的尴尬境地。经过2008年金融危机后量化宽松的操作,美国经济在获得长周期复苏的同时也面临着许多问题和隐患,这些都是进一步的货币刺激所无法解决、甚至会加剧的问题。对于中国来说,不必对全球降息浪潮亦步亦趋,关键要认清形势、保持定力,做好自己的事情。

1

鲍威尔上任以来美联储政策的变化

“自2018年2月鲍威尔正式宣布就职美联储主席以来,美联储货币政策经历了由加息缩表向降息的转变。”

2008年,为应对金融危机带来的巨大冲击,时任美联储主席伯南克开启非常规货币政策操作。当年大幅降息7次至0-0.25%,达到有史以来最低水平,并于11月开启首轮量化宽松(QE),购买总价值为1.725万亿美元的国债、机构债以及MBS。因为刺激效果不达预期,美联储又分别于2010年11月和2012年9月启动第二轮和第三轮量化宽松,分别为市场注入6000亿美元和1.89万亿美元流动性。三轮量化宽松后,美联储的资产负债表规模由量化宽松前的9000亿美元增长至4.5万亿美元。在经济形势基本稳定后,伯南克于2013年5月首次公开提及减少购债计划,向市场发出货币政策常规化的信号,并于2014年1月宣布削减每月购买国债和MBS的规模,打响了美联储退出量化宽松的第一枪。

2014年10月,继任主席耶伦宣布停止新增购买金融资产,正式开启了量化宽松退出、货币政策正常化的艰辛历程。2015年12月至2017年12月,美联储5次上调联邦基金目标利率,其中2015年和2016年各1次(见图表1);2017年10月开始缩减国债和MBS的再投资规模,正式启动缩表进程。至耶伦离任时,美联储资产规模已由2017年10月的4.5万亿美元降至2018年1月的4.4万亿美元。鲍威尔上任初期延续了这一进程,分别于2018年3月、6月、9月和12月4次上调联邦基金目标利率, 2018年底达到2.25%-2.5%的区间(见图表1);缩表进度也继续推进,截至2019年6月底已降至3.8万亿美元。

随着全球经济增长显著放缓以及全球贸易局势的不确定性增强,金融市场波动性的进一步加大,美联储的货币政策正常化进程受到较大阻力。美国政府不断向美联储施压,要求其停止缩表加息的进程,实施宽松货币政策。

2019年7月,美联储政策开始转向,宣布下调联邦基金目标利率25个基点,为2008年金融危机后首次降息;同时宣布于8月1日起结束缩表进程,比此前计划的时间提前2个月。对于未来的政策方向,美联储表示本次降息只是“周期中的调整”,并不意味着新一轮宽松周期的开启,未来既可能加息,也仍有可能再次降息。8月以来,随着特朗普宣布再次对3000亿美元的中国商品加征10%关税,全球贸易前景又添变数,金融市场波动率骤增,8月初标普500和纳斯达克指数录得年内最大周跌幅,紧接着特朗普又数度强烈抨击美联储的货币政策。美联储未来的政策路径选择依然面临强大的干扰。

对比历次美联储例会声明和不同时期鲍威尔在公开场合的表态,也可以感受到美联储政策导向的变化和摇摆(见图表2)。

在2018年2月和7月的半年度货币政策书面证词中,鲍威尔表示要维持货币政策的连续性,保持进一步渐进式加息以适应美国目前的经济复苏周期。10月底,鲍威尔还表示,美国经济表现相当正面,目前利率水平仍然宽松,距离中性利率还有很长的距离,再次表明坚定的加息立场。而紧接着在11月,鲍威尔改口称目前利率仅略低于中性利率,释放偏鸽派信号。12月19日,美联储如期加息,但将2019年的加息降为两次,并表示当前基准利率已经到达预期中性利率区间的低端。

2019年年初,鲍威尔再次强调政策并不死板,将根据现实情况改变缩表节奏,缓解市场担忧,并且在观察美国经济数据的变化时将保持耐心。7月,在众议院金融服务委员会和参议院银行委员会作证时,鲍威尔称全球经济疲软为美国经济前景带来压力,美联储有必要采取行动支持经济持续增长,并强调目前货币政策过于收紧,导致市场对降息预期大幅提高。紧接着,7月底的美联储例会就宣布降息并提前停止缩表。而在例会后的新闻发布会上,他强调降息只是应对下行风险的保险性措施,还未进入降息通道,只是“周期中的调整”。近日,在杰克逊霍尔央行年会上,他又重申会采取适当货币政策维持经济扩张,被市场解读为偏鸽派。

2

本次美联储政策转向的原因

美联储面临空前的政治压力

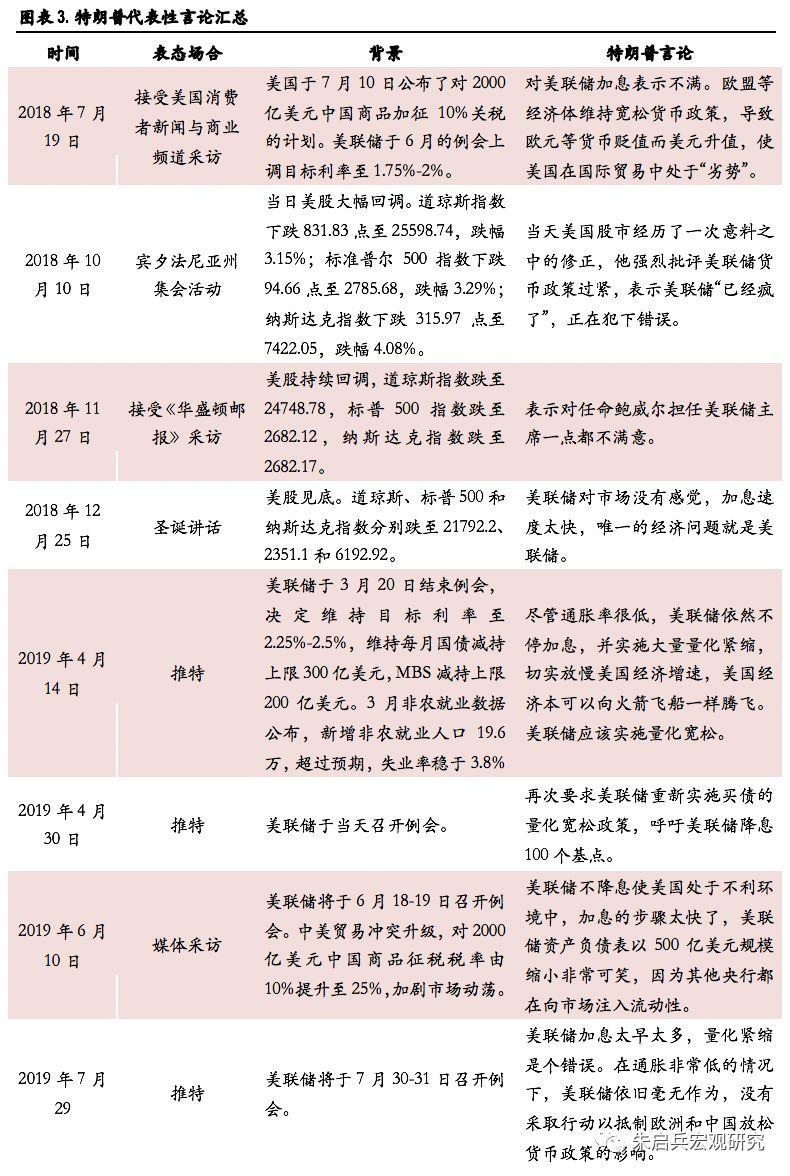

由于特朗普领导的美国政府频频对美联储进行非常规施压,美联储在制定货币政策时承受过度的行政干预。

从历史来看,美联储一贯拥有相当的独立性,并且这种独立性通过《联邦储备法案》和相关制度安排获得保证。过往的多任美国总统也曾出于政治经济目的试图干预美联储的货币政策制定,但多数情况下美联储都得以保持其独立立场,达成货币政策目标。在1980年代抗击通货膨胀的斗争中,时任美联储主席保罗·沃尔克冒着可能造成严重经济衰退的风险,顶住来自白宫的巨大压力,坚决缩紧银根、大幅提高利率,又一次强化了美联储的独立形象。自格林斯潘担任美联储主席以来,无论是克林顿、小布什还是奥巴马,都给予美联储充分的尊重,都对货币政策较少置评,也很少直接向美联储施压。伯南克上任后能够首开先河,实施超常规量化宽松政策,实际也体现了美联储在货币政策制定方面拥有独立而强大的话语权。

然而,到如今的特朗普任期内,政府对美联储政策的干预明显变强。2018年,特朗普开始公开批评美联储加息和缩表的进程太快,打破总统不公开评价美联储政策的先例;2019年,他又多次通过各种渠道抨击美联储货币政策,明确要求美联储降息以配合其政治主张(见图表3)。7月,特朗普在美联储即将召开例会的前一天明确施压,希望美联储降息50个基点;在美联储下调联邦基金利率目标区间25个基点后,特朗普依然表示降息幅度太小,不能令其满意。

此外,特朗普提名2名支持其政策主张的专业人士出任美联储理事,以影响美联储内部决策,并威胁要将鲍威尔撤职。

在空前的行政干预下,美联储的政策制定面临严重的干扰,本次降息的决议也令不少人解读为是对政治压力的屈服,让市场对美联储独立制定货币政策的立场产生疑虑。

债务型经济掣肘货币政策选择

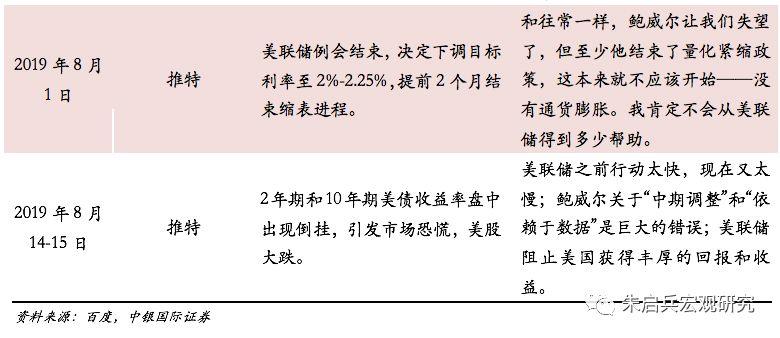

从基本面来看,美国目前经济运行稳健,似乎不能为降息提供充分理由。美国2019年第二季度 GDP 环比折年率初值为2.1%,高于预期值 1.8%;消费增长强劲,个人消费支出环比折年率从第一季度的1.1%大幅增长至第二季度的4.3%(见图表4)。6月非农就业人数录得22.4万,超出市场预期;失业率为3.7%,基本稳定;核心CPI同比上涨2.1%,高于2%的目标。

从鲍威尔在公开场合的表态来看,本轮降息主要是考虑到全球贸易局势的不确定性和全球经济放缓对美国经济前景带来的压力,属于“未雨绸缪”的预防性措施。然而,更深层次的原因在于,美国受到债务型经济的掣肘,加息缩表进度难以顺利推进。

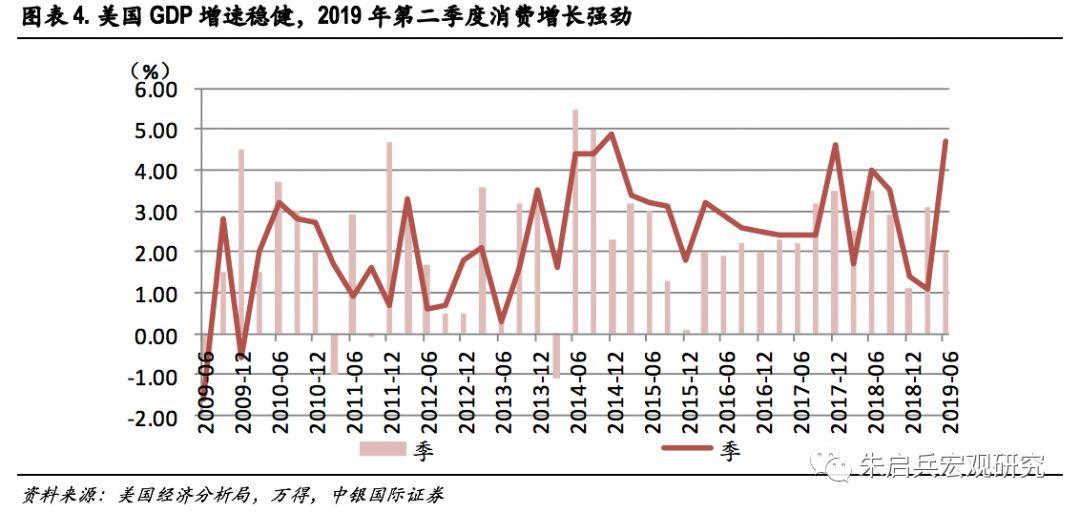

2008年由次贷危机演变而来的国际金融危机,实质是高杠杆引发的债务危机。在危机之前,美国家庭部门过度消费,大量举债购置房产。房地产泡沫破灭后,过度的杠杆依赖使这些家庭出现偿债困难,进而导致次贷危机蔓延,引发全球金融海啸。

危机以来,美国并未真正进行去杠杆,杠杆率实际由非金融部门向政府部门转移。根据国际清算银行最新数据,截止2018年末,美国非金融部门杠杆率为249.4%,较2008年末上升了14.6个百分点。其中,美国非金融企业部门杠杆率从2008年的72.6%上升至2018年的74.4%,上升了1.8个百分点;居民部门杠杆率由95.9%下降至76.3%,下降了19.6个百分点;而政府部门杠杆率由2008年的66.3%上升至2018年12月的98.7%,上升了32.4个百分点(见图表5)。

与此同时,在零利率和量化宽松的货币环境下,美国政府的财政赤字和债务规模迅速膨胀。

2008至2014年,美国联邦财政赤字与GDP之比平均为6.8%,而2002至2007年这一比例仅为2.3%。2008财年,美国联邦财政赤字规模为4586亿美元;截至2019年7月,年度财政赤字(起始于2018年10月)合计达到8668亿美元,较上2018财年同比增长27%,远远超过名义GDP4-5%的增速。

2008年,美国联邦政府债务为5.8万亿美元,截至2019年6月已突破22万亿美元。为应对政府债务膨胀,美国政府频频提高法定债务上限,仅2008年7月至2017年底就提高了12次,而此前1998至2008年十年间累计才提高了6次。尽管美国政府屡次提高债务上限,但依然赶不上债务增长的速度。7月,美国两党政策研究中心预计美国政府可能最快在9月再次达到债务上限,比之前的预期提早了2个月。

根据美国债务管理办公室的最新预测,从2024年开始,美国发行公共债务所筹资金就将全部用于支付净利息,其规模介于7000亿至1.2万亿美元,甚至更多。这说明在2024年左右美国将进入“明斯基时刻”程式化周期的倒数第二个阶段—庞氏融资,只有维持价格水平不断上涨才能安全度日。

在此背景下,美联储不断推进加息和缩表进程使美国政府的债务负担进一步加重。

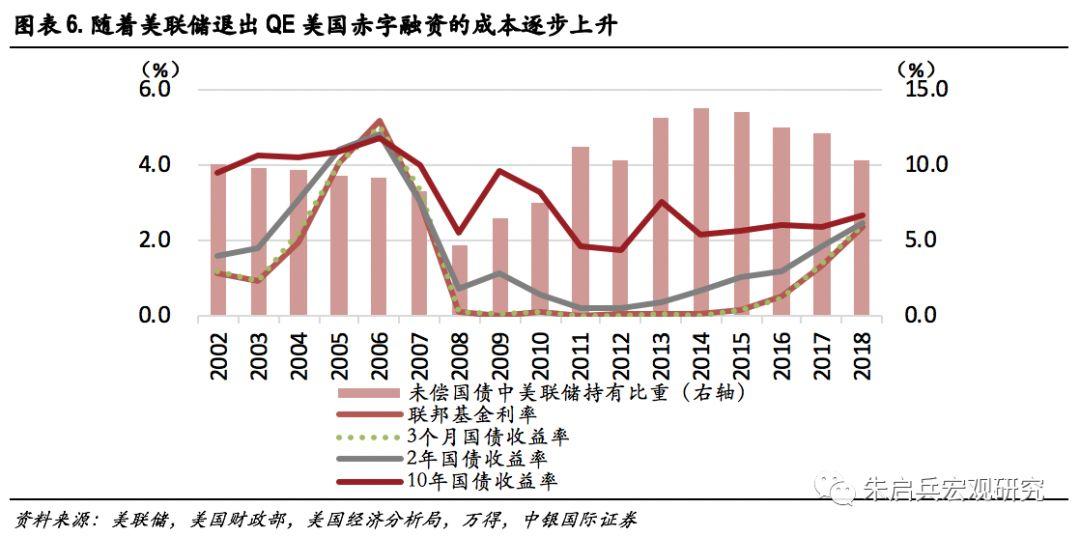

截至2018年底,经过9次加息,联邦基金利率的实际水平为2.4%,较2014年底量化宽松结束时上升了234个百分点。3个月、2年和10年期美债收益率分别为2.45%、2.48%和2.69%,较2014年底分别上升了241、181和52个基点(见图表6)。

与此同时,特朗普上任后推行的减税刺激政策,并未如之前预期的那样,通过扩张经济进而扩大税基、增加税收。反之,2018年美国联邦财政收入下降0.4%,支出增长4.4%,导致联邦财政赤字较2017年增长0.4个百分点至3.9%;2019年上半年,美国联邦财政收入同比增长3.7%,支出增长5.2%,年化联邦财政赤字(即2018年下半年与2019年上半年联邦财政赤字合计)与年化GDP之比为4.3%,同比上升了0.7个百分点。

财政赤字扩大导致美国国债发行增加。截止2018年底,美国未偿国债总额为21.5万亿美元,较上年底增长6.3%。由于融资成本上升,2018年美国联邦财政支出中的净利息支出达到3250亿美元,较上年增长了23.8%;该项支出分别相当于联邦财政支出的7.7%和联邦财政收入的9.8%,并相当于GDP的1.6%,均为2008年以来的最高水平(见图表7)。美国国债的利息支付成本约为未偿国债总额的1.56%,较2014年底的1.32%增长了0.24个百分点。

3

利率政策转向恐对美联储造成极大伤害

7月31日,美联储宣布降息决议后,美股大跌、美元大涨,降息降出了加息的效果,可见市场反应并不理想。事实上,美联储已经陷入了无论怎样做,都不能让人满意的尴尬境地。

不能让美联储内部满意

这次例会以 8:2 通过降息的决定。其中,有两名理事明确反对,而主张维持现有联邦基金利率水平不变。

按照惯例,在每次例会前美联储主席都会跟各位理事充分沟通,以期获得意见的统一。伯南克在其回忆录《行动的勇气》中谈到,当经济前景和货币政策存在高度不确定性时,有必要向市场传递果断的、明确的信息;在进行重大政策表决前,美联储主席应当通过和各位委员的充分沟通来达成较为统一的共同立场,以增强公众对于美联储的信任。

耶伦任内的例会表决多次出现持异议的反对票,反映了美联储内部对于货币政策常规化的日程存在不少思虑和挣扎。在鲍威尔上任后主持的历次美联储例会上,基本都是全票通过表决,今年6月以来的两次例会上开始出现反对票,7月的例会上针对降息的表决甚至有两名理事投出反对票(见图表8)。这充分反映出美联储内部的分歧,对美联储主席的威信也产生一定损害。

不能让美国政府满意

本届美国政府频频干预美联储的货币政策制定,甚至对主席鲍威尔本人发出任职威胁。本次例会前,特朗普和库洛德本人更是明确希望美联储降息50个基点。此次决议发布后,特朗普立即在推特上表达态度,一方面肯定了美联储结束量化紧缩货币政策的进步,但另一方面也对美联储没有宣布进入长期而激进的降息周期表示了不满。

鉴于特朗普对美联储政策毫不收敛的干预态度,四位前美联储主席沃尔克、格林斯潘、伯南克和耶伦于8月5日联名发表文章,呼吁保持美联储独立性。他们表示当货币政策排除短期政治目的的干扰,以经济原则和经济数据为准绳时,才能保持经济的强劲增长和平稳运行,保证公众对美联储的信任。此外,诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼也有类似观点,他认为美联储不加息的决定似乎是屈于总统的压力,难免被解读为美联储丧失了独立性。

不能让鲍威尔本人满意

从去年底至今,鲍威尔在公开场合的表态几经转变。在2018年10月,鲍威尔称目前利率水平仍然宽松,距离中性利率还有很长的距离;而紧接着在11月,鲍威尔改口称目前利率仅略低于中性利率;12月19日,美联储如期加息,表示当前基准利率已经到达预期中性利率区间的低端。鲍威尔的言辞反复不定,实际上也是身不由己。2018年第四季度美股大跌,市值共蒸发5.41万亿美元,损失惨重;与此同时特朗普抨击鲍威尔的言辞越来越激烈,数次表示对鲍威尔的任命非常不满意,认为美联储“已经疯了”。来自外界的巨大压力对鲍威尔也是一种束缚。在7月美联储的降息决议出台之前,美国政府也多次明确表示希望美联储降息,因此本次降息也难免被看做是在政治强压下的妥协。

因此,鲍威尔在例会后的新闻发布会上强调美联储不会因为政治因素调整利率,这次降息更多是一个保险性的措施,减缓全球经济放缓和贸易政策变化对美国经济可能造成的下行风险。这等于是放弃了以前基于数据驱动的前瞻性指引的市场沟通策略,转而强调既要观察数据,也要兼顾风险管理。但是,他又不想给市场对货币重新宽松过高的期望,所以在阐释未来利率政策路径时惜字如金并且模棱两可。先是强调没有进入降息通道,接着又讲未来还可能降息,然后还不排除加息的可能性。最终,鲍威尔自己可能不知所云,市场也是一头雾水。

不能让市场满意

长期被低利率和量化宽松惯坏了的美国金融市场,已经对低利率、宽流动性形成了依赖。所以,美联储连续9次加息并缩表,金融市场哀鸿遍野。2018年12月21日,纽联储主席威廉姆斯在接受CNBC采访时明确表示,由于经济前景随时可能变化,进一步加息“并非承诺”。美联储对重新评估2019年的货币政策持开放观点,并正在“非常认真”地倾听来自市场的声音。2019年 1 月份的美联储例会上,在评价金融稳定性时,多位与会者对去年末金融市场波动性增加和投资者承担风险的意愿明显下降表示担忧。

这次降息,被认为是美联储被金融市场绑架、正式向金融市场投降。利率决议公布后,市场不同主体众说纷纭、众口难调。有人觉得降息25个基点不解渴,新闻发布会披露的利率政策路径不明晰,甚至散发着偏鹰派的气味;有人则觉得此时美联储就开始采取先发制人的措施,可能反映了未来美国经济蕴含着巨大风险。

4

美联储货币政策面临的挑战

宽松的货币政策无法解决贸易冲突对经济的冲击

国际货币基金组织在今年7月的《世界经济展望》中再次将2019年全球经济增速预测下调0.1个百分点至3.2%,主要考虑到全球贸易和技术局势持续紧张,全球技术供应链受到美国制裁前景的威胁。这表明目前阻碍全球经济增长的因素主要来自于贸易和技术领域所面临的不确定性。

在7月底的议息会议上,美联储委员普遍认为国际贸易局势的不确定性和全球经济放缓将成为影响经济前景的负面因素,对商业信心和企业资本开支计划造成不利影响,且贸易的不确定性难以在短期消散。8月23日,鲍威尔在杰克逊霍尔央行年会上表示,贸易政策的不确定已成为影响经济良好前景的因素之一,导致美国制造业和资本支出疲弱。将其纳入货币政策制定框架是一个新的挑战,没有先例可以借鉴。美联储将在货币政策制定过程中不断观察其动态发展,评估其对美国前景和货币政策路径的影响。

美国在全球范围内不断制造和升级贸易摩擦,意图在于重构全球产业链和国际贸易秩序,让制造业向美国回流,从而在全球产业链当中扩大自己的市场份额。这势必会严重破坏经济全球化背景下所形成的高效的全球供应链、产业链和技术创新生态,导致世界经济分工格局重新洗牌。但是,这种产业格局的重构可能是低效和不经济的。

中国目前已经形成非常完备的制造业出口产业链,在综合基础设施建设、产能、生产效率、劳动力教育水平等多方面具备优势。尽管目前普遍认为以越南为代表的亚洲新兴国家以及墨西哥、巴西等国家对中国的低技术制造业替代效应明显,但这些国家在基础设施条件、政治稳定性、劳动力素质和劳动生产率等方面都存在不同程度的缺陷,并且总体产能过低且相当分散,建立起像中国这样全面而完备的产业链至少还需要20年的时间。如果让目前尚不具备成熟条件的其他新兴国家承接中国的制造业产能,所产生的额外成本甚至会超过美国加征的25%的关税负担。

如果制造业向美国回流,情形依然不乐观。根据高盛在其2017年3月26日发布的报告《Made in USA…or China?》中的测算,美国重新建立智能手机产业链至少需要耗时5年,并投入300至350亿美元资本开支,生产成本和零售价格将分别上升37%和15%;重新建立服装产业链需要耗时5至10年,投入400至500亿美元资本开支,同时制造成本和零售价格将分别上升46%和14%,反而为美国的制造业和消费者造成额外的负担。

宽松货币环境下形成的资产价格泡沫为经济的健康运行埋下隐患

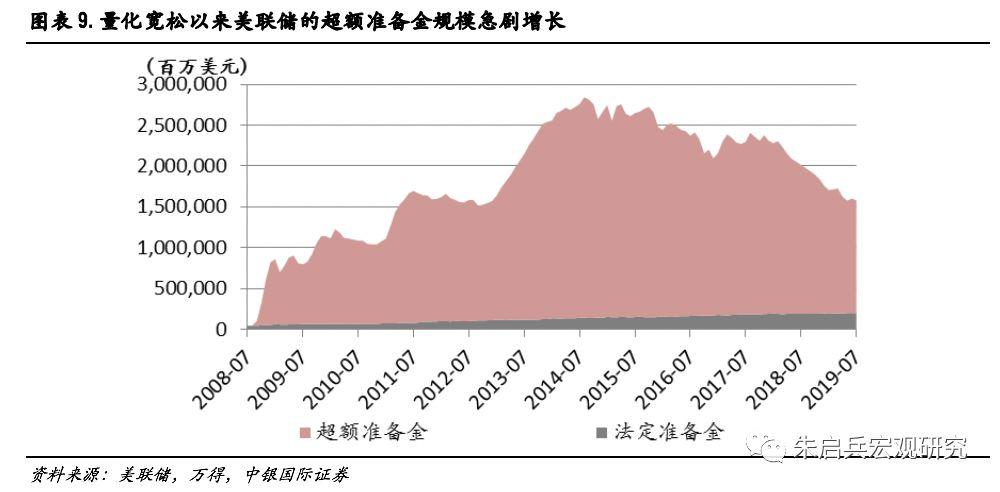

2009年开始的大规模量化宽松被称为“开着直升机撒钱”,向市场注入了大量的流动性。这种流动性的增长更多地体现为商业银行在美联储的超额准备金的急剧增长。2008年6月,存款机构超额准备金余额仅为22亿美元,截至2019年7月已达1.38万亿美元,增长627倍;2008年7月至2019年7月年均增长率达65.9%(见图表9)。与此同时,M2年均增速仅为5.1%,商业银行信贷规模年均增速仅为3.5%,流动性并未大规模进入实体经济。另一方面,宽裕的货币环境带来的流动性过剩压低了借贷成本,杠杆效应被不断放大,不断推高资产价格。资产价格的膨胀也吸收了美联储释放的大量流动性,这也是“直升机撒钱”没有造成通胀压力的主要原因。

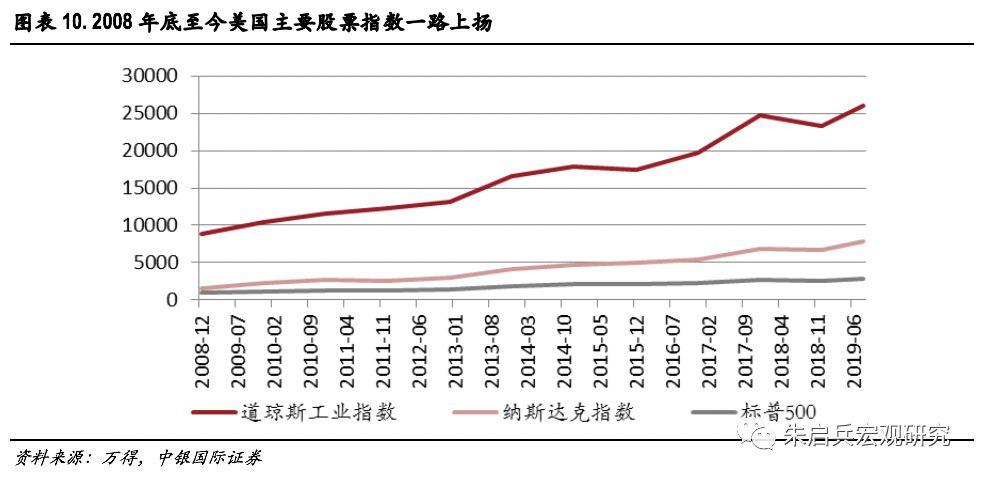

从2008年底至今,道琼斯工业指数涨幅达296%,标准普尔指数涨幅达319%,纳斯达克指数涨幅达499%(见图表10)。美股上市公司总市值占名义GDP比重从2008年的78.8%上升至2018年底的148.5%(见图表11),这意味着虽然近年来美国经济强势复苏,但股市上涨的速度远远快于经济回暖的速度。

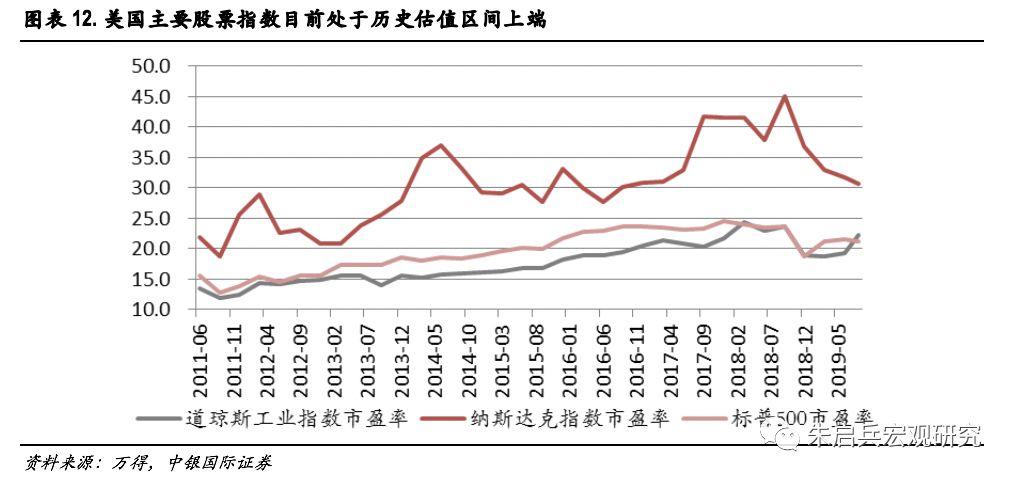

目前美股的估值水平也处于历史高位。当前道琼斯工业指数的市盈率为22.2倍,标普500指数市盈率为21.3倍,均高于其历史均值17.7倍和19.1倍。从估值区间看,从2009年至今,道琼斯指数的市盈率的震荡区间位于11.9至24.4倍,标普500市盈率震荡区间位于13.8至24.5倍,并且自2011年开始呈现持续上升趋势,目前水平都处于历史估值区间的上端(见图表12)。

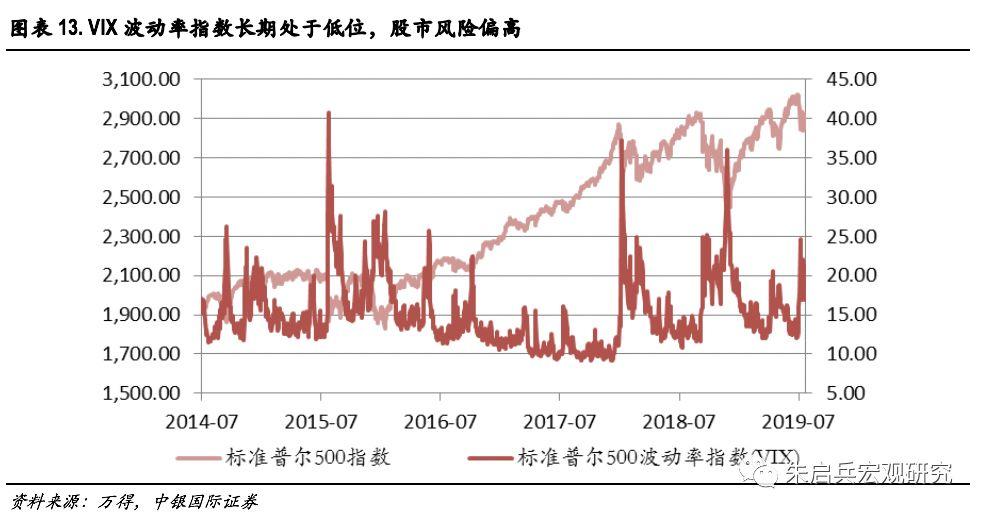

长期的低利率和宽流动性环境使VIX波动率指数长期保持在较低水平,目前仅为16.88,意味着股市风险已经偏高(见图表13)。即便进一步放宽货币政策,也很难让市场风险偏好进一步上升,股市继续大幅上涨的动力不足。

之前,由于经济复苏带来企业盈利增速回升,以及宽裕流动性的支持,促使美股估值中枢不断上移。未来,伴随贸易摩擦下全球产业链结构的调整,以及美国经济周期进入下半场,公司盈利增速或将放缓。2018年,标普500成分股公司各季度盈利平均增速达到20%以上。2019年第一季度盈利同比下降0.29%,根据FactSet测算,第二季度盈利预计同比下降2.24%,将成为2016年以来第一次连续两个季度盈利下降,出现盈利衰退。8月上旬,高盛集团和花旗集团进一步下调标普500成分股公司2019年下半年和2020年的盈利预期,预测2019全年盈利增长可能为负值。盈利减速将导致美股估值偏高的风险将进一步暴露。

以比特币为代表的虚拟货币投资呈现爆发式增长,也在一定程度上说明资产泡沫的存在。从2010年至今,比特币价格从0.003美元一路飙涨至接近12000美元,增长400万倍,目前市值已达到2129亿美元。尽管比特币的底层区块链技术具备一定的革新性和想象空间,但在其技术应用尚未落到实处的情况下,已经被资本市场数度炒作,形成大量的资产泡沫。目前对于区块链技术的炒作,与当年的Dotcom概念可有一比。到目前为止,数字货币还没有被各国完全纳入监管体系中,对其的监管效果也比较有限,这也助长了其价格泡沫的进一步膨胀。这样的资产泡沫一旦破灭,将产生极大的负财富效应。

2019年5月以来,3个月和10年期美债收益率已出现持续倒挂,而8月28日30年期美债收益率已跌至1.94%的历史低位。8月14日,2年期和10年期美国国债收益率出现倒挂,自2007年以来首次出现(见图14)。尽管只在盘中出现,依然引起道琼斯指数、标普500指数和纳斯达克指数大幅下跌。由于历史上这两种期限的美债收益率曲线倒挂与美国经济衰退高度相关,有人认为本次收益率倒挂意味着经济衰退即将再次出现;而以美国政府官员为代表的一派认为目前美国经济增长稳健,利率倒挂和经济衰退没有必然的联系;也有部分持中立观点的人认为即便利率倒挂和经济衰退有联系,但也不意味着经济衰退会很快来临。收益率倒挂的频繁出现会加剧市场的担忧,导致市场情绪的波动,令资产价格承压。

实际上,美国经济增长十分依赖正财富效应,个人消费支出成为拉动经济增长的主要驱动力,而资产价格表现和消费支出增长息息相关。2018年第四季度,美股遭遇重挫,道琼斯指数累计下跌3130.85点,降幅11.8%;纳斯达克指数累计下跌1411.07点,降幅17.5%;标普500指数累计下跌425.13点,降幅14.6%。受资产价格大幅缩水的影响,美国第四季度GDP环比折年率仅为1.1%,其中个人消费支出增长仅为1.4%,环比拉动率仅为0.97%;2019年上半年,美股触底反弹,道琼斯、纳斯达克和标普500指数分别回到26599.96、8006.24和2941.76点,相应地GDP增长率也在2019年第一和第二季度分别达到3.1%和2.1%。第二季度,个人消费支出更是出现4.3%的强劲增长,对GDP的环比拉动率达到2.85%。

因此,美国政府采取各种手段极力维持美国股市的繁荣,不仅涉及到面子问题,更是出于对维持美国经济增长的实质性考虑。如果资产价格出现大幅回调,导致个人消费支出增长乏力进而使经济增长趋缓,则经济衰退的风险将被进一步放大,将对金融体系的运行造成不利影响。同时,也不排除由于某种原因,资产泡沫破裂,产生负财富效应,导致经济危机。

量化宽松导致的贫富差距扩大也是政策制定者不得不面对的问题

美联储的量化宽松政策开启了长达121个月的经济复苏,但从中获益的实际上只是少部分有钱有权阶层。在低利率的宽松货币环境下,有钱人通过抵押资产和信用背书获得大量低息贷款,转而投向高收益理财产品获益,实现政策套利;而穷人由于资产不足或信用背景较差无法进行此类操作。因此,量化宽松的制造财富效应实际上是对穷人的剥夺,导致贫富差距不断扩大。

美国的基尼系数持续上升,从2008年的0.47上升至2017年的0.482,1%最富有的人占据了财富总额的将近40%。尽管就业数据还算乐观,但美国家庭平均收入的增速缓慢。2008年至今,美国家庭住户实际收入年均增长率仅为2.47%,实际收入中位数年均增长率仅为2.18%;2008年至2019年6月,美国人均可支配收入年均增长率仅为1.5%(见图表15)。各阶层的收入分布呈现不均衡状态,资本在收入分配中的比例不断上升高,劳动占比则持续下降。

另一方面,持续的经济增长主要由第三产业拉动,而这无法掩盖第一第二产业持续萎缩的事实。从2008年到2018年,美国第一产业和第二产业就业人数占比不断下降,分别从1.49%和20.2%降至1.42%和19.44%。美国的底层民众似乎并没有尝到经济增长的甜头。全球竞争的加剧,叠加贸易格局的不确定性,使传统工业和制造业的生存空间进一步被挤压,众多社会问题逐步暴露,民众的不满情绪也持续发酵。如果这些问题不能得到妥善解决,美国国内经济将面临进一步失衡,其国力根基也将被逐步削弱。

货币政策过早转向将限制未来宏观调控的空间

美联储于2015年底开始回归常规操作,开启加息缩表进程,但进度比较缓慢,加息时间点不断延后,直到耶伦下台,都未完成既定的加息目标。鲍威尔上任后美联储4次上调利率,但在今年7月又开启降息、停止缩表。考虑到目前美国经济基本面依然相当稳健,美联储选择在经济运行良好的顺周期采用逆周期刺激政策或将面临较大风险。

宽松的货币政策可能会进一步延长经济景气的时间,但由此导致的高杠杆高赤字的经济现状将极大地限制宏观调控的空间。在目前宽松货币刺激的边际效果已经减弱的情况下,如果再次出现经济衰退,政府可能面临更加棘手的情况,没有足够的弹药做出充分应对。

5

结论和建议

本次美联储政策突然转向,停止加息缩表的进程,实际上有深层次的政治和经济原因。以特朗普为首的美国政府屡屡向美联储施压,干预货币政策的制定,对美联储长期以来的独立地位形成挑战;而美国债务型经济的局限性又令美联储在货币政策常规化的道路上不能放开手脚。然而,美联储本次经过“深思熟虑”的降息决定却令美联储自身、美国政府以及市场各界人士都不满意,市场表现也并不理想,这也把美联储置于更加尴尬的立场。

事实上,经过2008年金融危机后量化宽松的操作,美国经济在获得长周期复苏的同时也面临着许多问题和隐患。目前国际贸易局势的不确定性以及全球经济放缓为美联储的货币政策制定提出更多考验,美国经济增长对正财富效应的依赖也使得资产泡沫带来的风险不断累积、贫富差距不断扩大,而过早地采取积极的货币政策也会进一步限制未来的宏观调控空间。

从股权投资的角度来看,美国国债收益率出现倒挂之后股市依然存在一定的反弹空间。根据美银美林统计显示,1956年以来的数次经济衰退发生的时间平均为2年和10年期美债收益率倒挂的15个月之后。从历史数据来看,标普500指数在收益率倒挂后的头三个月内回撤大约2.5%,但在之后的六个月内反弹了4.87%,在之后一年内上涨13.48%,两年内上涨14.73%,三年内上涨16.41%。对投资者而言,需要在“高风险中搏收益”还是“降低风险偏好”中做出选择。

从中国的货币政策选择来看,我们不必对全球降息浪潮亦步亦趋,关键要认清形势、保持定力,做好自己的事情。要抓住外部流动性环境改善的有利机遇,切实推进国内供给侧结构性改革,进一步增强经济韧性和抵御外部风险的能力,推动高质量发展。这样,才能预留出宏观调控的空间,为将来可能面临的更为严峻的挑战做好准备。

本文为中银国际证券宏观固收研究系列报告。中银国际证券宏观固收研究团队致力于以翔实的数据、缜密的逻辑为基础,发现价值,匹配收益与风险,愿我们的研究服务能为您的投资成功尽一份力量。