文章来源:中国基金报、券商中国、中国证券报、国是直通车、国民经略等

刚刚,新的LPR如约而至!

8月16日,国常会提出改革完善贷款市场报价利率形成机制。

就在上个周末17日,央行加班刷屏,正式宣布新的贷款市场报价利率(LPR)形成机制。这个东西,对于外行的人来说,可能比之前央行的麻辣粉(MLF)、酸辣粉(SLF)、特辣粉(TFL)还难理解。

下面,就让我们一文看懂到底是怎么回事!

新的LPR报价方式于8月20日(今日)起正式施行,20日起各银行在新发放的贷款中主要参考LPR定价,并在浮动利率贷款合同中采用LPR作为定价基准。

小幅降息6BP

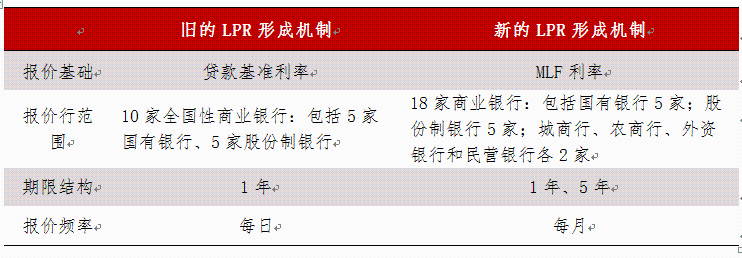

根据央行的公告,新组建的18家报价行,将以中期借贷便利(MLF)为基础加点生成各自的LPR报价,加点以0.05个百分点为步长,取其整数。全国银行间同业拆借中心去掉最高和最低值后,取算术平均,向0.05%的整数倍就近取整计算得出LPR。

从央行的多次表态以及货币政策报告来看,降成本的途径并非市场众所期待的降息(美联储降息后未见央行跟随),而是今年利率市场化的重头戏——“两轨合一轨”,疏通货币政策传导,进一步降低实体经济实体尤其是小微、 民营企业融资成本。而“两轨合一轨”的关键就是培育市场化贷款定价机制,也就是 LPR。

而今天,数据出来了,8月20日,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,2019年8月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为4.25%(此前为4.31%),5年期以上LPR为4.85%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。

LPR此前作为贷款基础利率,是指金融机构对其最优质客户执行的贷款利率,其他贷款利率可根据借款人的信用情况,考虑抵押、期限、利率浮动方式和类型等要素,在贷款基础利率基础上加减点确定。

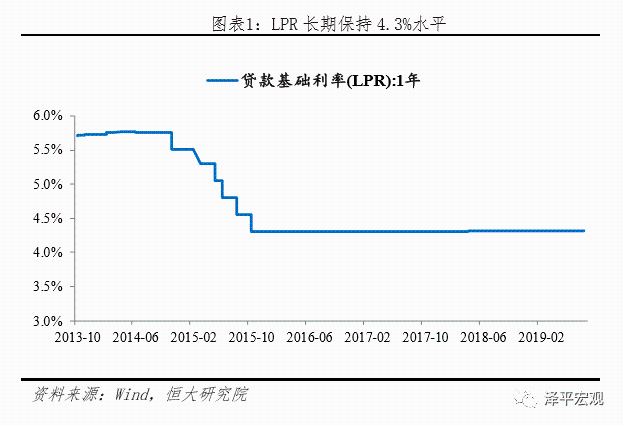

此前LPR仅公布1年期贷款基础利率,由10家全国性商业银行每日自主报价,综合计算得出,自2015年11月起,基本保持4.3%水平。

是否真的“降息”?

不过今天出炉的数据,在分析师看来,并没有构成实质性降息。

申万宏源银行组分析师此前分析,PR报价介于3.915%和4.35%之间。一年期贷款利率(4.35%)下浮10%后是3.915%,这是当前贷款利率的实际底线。但LPR肩负着“最优贷款利率”的称号,预计在银行与借款人的谈判中会被作为新的贷款利率底线,因此,只要LPR不低于3.915%这一当前底线,则本次LPR改革不应被视作“降息”。预计这一结果可能性较大。

如果PR报价低于3.915%,构成实质性降息,尽管银行在实际贷款定价中会尽力通过加“点”弥补,对息差的实际影响极其有限,但对“挤压银行利润”的市场担心可谓一次印证。

国泰君安金融组研报称,根据惯例,目前贷款利率的实际底线是一年期贷款利率的九折,即3.915%,而随着LPR改革,LPR将会被认为是新的贷款利率底线,因此,如果新报价的LPR不低于3.915%,则此次LPR改革不应被认为是降息;相反,如果LPR报价低于3.915%,则构成实质性降息。

按照央行的规定,报价行在原有的10家全国性银行基础上增加城市商业银行、农村商业银行、外资银行和民营银行各2家,扩大到18家。新增加的报价行都是在同类型银行中贷款市场影响力较大、贷款定价能力较强、服务小微企业效果较好的中小银行,能够有效增强LPR的代表性。

为什么要推出LPR?

简单的说,就是央行想放水给实体经济,但是大家却不愿意借钱了。

为什么?

2018年以来,市场利率大幅下行,但贷款利率却保持稳定!

表:今年年初货币市场利率下行,而信贷利率并未明显下行

实际上,自央行去年4月17 日以来已经五次降准,又在6月1日适当扩大了 MLF 担保品的范围,其目的都在于降低银行的经营压力,鼓励银行加大对中小企业的贷款。但效果似乎并不好,资金始终堆积在货币市场,实体经济的融资成本居高不下。

中国利率有两套,一套市场化程度高,是银行间货币市场利率,一套市场化程度很低,就是贷款利率了。

尽管我国对存贷款利率的直接管制放开,但实际上并不是完全自由决定。2013年利率定价自律机制建立,在央行的窗口指导下,自律机制对金融机构自主确定的货币市场、信贷市场等金融市场利率进行自律管理。因而存贷款利率管制放开后,实际的存贷款利率浮动幅度依然有限,并不是完全市场化的利率。

一方面,我国金融机构在货币和债券市场的利率基本是根据供需条件以市场化方式决定,而另一方面,存贷款利率虽然也已放开了浮动的上下限,但央行还是公布存贷款基准利率,金融机构在内部测算、对外报价、签订合同时也仍将该利率作为重要参考,因而,官定的存贷款基准利率就和市场化决定的金融市场利率同时存在。

在这样的金融环境下,我们可以看到,在央妈有心宽松的主导下,银行间的利率快速往下走,这表明银行的获取资金的成本在下降,但是银行成本端的利率下降并没有反映到其资产端的利率下行,因为贷款利率是非市场化的,仍然高企。

去年以来,人民银行多次降准给市场提供充裕资金,引导基准利率DR007中枢从18年一季度的2.8%以上回落到走廊下限2.55%附近,银行间和债券利率明显下行,但同期的一般贷款利率的变化却明显滞后。我国融资体系依然是银行信贷等间接融资为主,因而对贷款利率传导不足其实也就阻碍了实际融资成本的降低。

去年以来,央行对于推进利率“两轨合一轨”的声音逐渐增多,从18年一季度开始,之后每一期的《货币政策执行报告》都将其作为深化利率市场化改革的重要内容。19年一季度的《货币政策执行报告》更是以专栏进行探讨,指出稳妥推进贷款利率“两轨合一轨”,有利于增强市场竞争,促使金融机构更准确地进行风险定价,降低风险溢价,进一步疏通货币市场利率向贷款利率的传导,促进降低小微企业融资成本。

要推进利率并轨,当前的重点是培育市场化的贷款定价机制。

今年1月货币政策司孙司长在记者会上表示,从当下纾困小微、民企融资难融资贵的环境看,贷款基准利率的并轨目前更为迫切,要发挥现有的贷款参考利率与央行政策利率紧密联系。

而5月底易纲行长在讲话中也指出,贷款利率实际上已经放开,但仍可进一步探索改革思路,如研究不再公布贷款基准利率等。这意味着,未来我国的“利率并轨”将向着增强贷款利率定价与政策利率联动的目标推进,贷款基准利率或已不重要,LPR机制可能取而代之。

房贷利率怎么走?

值得注意的是,今日公布了5年期以上LPR,报4.85%。

按照央行公布的五年以上贷款基准利率为4.90%,按照上浮1.1倍测算,房贷利率为5.39%,较五年期以上LPR高出54个BP。

融360大数据研究院监测数据显示,7月全国首套房贷款平均利率为5.44%,较5年期以上LPR高出1.59个百分点;二套房贷款平均利率为5.76%,较5年期以上LPR高出1.91个百分点。

央行有关负责人称,在原有的1年期一个期限品种基础上,增加5年期以上的期限品种,为银行发放住房抵押贷款等长期贷款的利率定价提供参考,也便于未来存量长期浮动利率贷款合同定价基准向LPR转换的平稳过渡。

就在刚刚召开的国务院政策例行吹风会上,中国人民银行副行长刘国强吃了定心丸——

近期人民银行将在充分调研的基础上发布关于个人住房贷款利率政策的公告。新的LPR形成机制并不会使房贷利率下降。金融行业应当注意,“房住不炒”的定位不能偏离,同时,避免把房地产工具化。

央行副行长刘国强回应表示,对于房地产市场要坚决贯彻落实“房住不炒”的原则,不将房地产作为短期经济刺激的手段,保持个人住房贷款利率基本稳定。“具体怎么操作,过几天央行将发布个人住房贷款利率政策的公告,但有一点是肯定的:房贷的利率不下降。”

中国是否降准、降息?

中国央行副行长刘国强今天在国新办吹风会上接受记者采访时还表示,短期主要看改革(完善贷款市场报价利率(LPR)形成机制),改革以后看情况,降准、降息都有空间,但是降不降还要根据经济增长和物价形势。

可见,至于未来会不会降息,主要受两大因素影响,一个是经济增长,另一个是物价形势。

经济如果低于预期,降息的可能性就越大;然而物价形势却形成了掣肘,如果CPI仍旧维持高位,那么降息的力度就会受到限制。

对借款人、股市债市有何影响

根据央行公告,8月20日不仅是LPR改革后的首次报价,自即日起,各银行应在新发放的贷款中主要参考贷款市场报价利率定价,并在浮动利率贷款合同中采用贷款市场报价利率作为定价基准,也就是说,20日起,新发放的贷款定价将参考LPR。

申万宏源首席银行业分析师马鲲鹏表示,LPR改革后对优质企业受益更大,对其降低融资成本的作用更明显;对于个人贷款,由于信用卡分期还款的利率通常是固定利率,LPR改革后短期内不会对其产生影响,住房按揭贷款则要取决于5年期LPR的定价机制,而目前后者仍较为模糊。

对此,联讯证券首席经济学家李奇霖点评称:

1、1年期LPR报价下降5BP,既符合央行降低实体融资成本的政策诉求,同时也在一定程度上符合银行自身的利益诉求,

2、5年期报价4.85%,与1年期利差60BP,较贷款基准利率曲线的利差(55BP)扩大,5年期的LPR实际降幅偏窄,暗含了“房住不炒”,加强调控的政策原则。

3、从第一次报价的降幅来看,银行负债成本偏高可能是制约贷款利率进一步下行的重要因素,若想进一步降低实体融资成本:要么是强行压降贷款利率,但会导致融资需求进一步萎靡,供需关系失衡;要么是央行调降1年期MLF利率,或者通过货币适度宽松引导综合负债成本下行。两条路径对债市均为利好,但仅第二条路径对股票市场是利好。

华泰证券固收团队也认为,此次LPR改革后,MLF适时调整概率增大,但OMO利率未必跟随,目标在于降低实体融资成本、助力稳增长。股市不出意料,银行股作为让利方(资产端换锚,负债端不动)出现调整,其他板块构成利好。但新机制还在摸索过程中,实际影响需要时间体现,短期有限。