今年的天氣,太反常了。

廣東梅州因為持續的大暴雨嚴重內澇,整個市區十幾萬户人家停電,通訊中斷。

廣西桂林也因為持續強降雨和灕江水庫泄洪,到處積水,交通中斷,遭遇了98年以來最大的洪峯。

閩粵桂深受暴雨之害,東北都颳起了龍捲風,河南、山東卻持續高温少雨,遭遇了五十年難得一遇的乾旱。

從4月開始,河南持續高温,平均氣温比往常高出1.8℃,降水量減少了七成,河南全省六成的土地因此乾旱,三百萬畝土地旱得沒辦法播種。

這一波極端天氣的起因並不複雜——北方的冷氣團沒有持續南下,南方的副熱帶高壓則停留在南方,所以北方和南方都多雨,中部地區乾旱。

隨着季風登陸,主暴雨帶大幅北移,南方的多雨,河南的乾旱,都能得到緩解。

但暴雨的壓力也隨之轉移到長三角,近日安徽徽州也爆發了洪水,網紅古村西溪南不少建築直接被洪水摧毀。

越來越頻繁的洪水之下,“旱的旱死,澇的澇死”,在如今並不只是一句調侃。

01

看天吃飯的農作物,比人類更先感受到天氣的變化,反應也更為劇烈。

作為中國“四大糧倉”之一,河南的糧食總產量近7年都穩定在1300億斤以上,供給了國內接近四分之一的大麥,還是玉米大豆的主產地之一。

而因為這輪乾旱,河南有三百多萬畝土地無法播種,夏播的進度大大放慢。

下雨的時候,河南農民甚至激動得跪倒在地。

不過,糧食作為填飽肚子的必需品,肯定會受到整體調控,價格不會有太大波動。

但其他農作物可不一定了。

從4月份開始,荔枝就幾乎掛在了熱搜上面,前段時間還有個熱搜,叫#今年能吃到荔枝就不錯了#。

為何?廣東的荔枝,大減產。

作為全國荔枝的最大產地,廣東荔枝產量佔到了全國的近六成,但從去年開始,廣東荔枝就開始陷入“水深火熱”。

我們來看看命途多舛的荔枝果樹遭遇了什麼——

去年冬天,廣東的氣温太高,罕見的暖冬讓荔枝果樹沒辦法休眠,也就沒有積累養分進行花芽分化。

今年春天,廣東的“倒春寒”氣温又太低,影響了荔枝的生長髮育,“冰火兩重天”剛好和荔枝的生長週期相違背。

所以一直到3月,廣東很多果園的荔枝還是隻有葉子沒開花,有的果園裏的荔枝成花率還不到一成。

哪怕好不容易成花,4月這些荔枝樹又經歷了廣東的持續強降雨和頻繁強對流,又大受打擊,雪上加霜。

因此,今年晚熟的荔枝產量都大幅度減少,桂味、糯米餈、仙進奉的產量估計只有去年的一兩成,桂味荔枝在廣東南部甚至基本絕收。在廣西,桂味荔枝同樣賣出了貴得嚇人的天價:

人可以冷了就多穿點,熱了就開空調,但農作物卻不能等待季節,扛過寒潮和暴曬之後再開花結果。

短期來看,這僅僅只是偶爾失去“荔枝自由”,但一旦這種情況蔓延,很多農作物適宜生長的產地會越來越少,再長遠一點看,不少物種甚至可能會走向滅絕。

舉個例子,未來的巧克力和咖啡,可能會逐漸變成“奢侈品”。

可可豆是巧克力的主要原料,而西非的科特迪瓦和加納是最主要的可可生產國,但是近幾年來西非頻繁乾旱、洪澇,極端天氣導致可可樹生長受阻,產量大幅下滑。

而這已經是可可豆連續第三年收成不佳。

今年的可可收穫季去年10月就已經開始,但是產量還是不夠,市場供應缺口也將從上一季的7.4萬噸擴大到37.4萬噸。

情況類似的還有咖啡豆。

全球最大的羅布斯塔咖啡豆生產國越南,近幾年咖啡產量逐漸下降,全球羅布斯塔咖啡短缺將達到約270萬袋(每袋60公斤),價格也飆升到了45年來的最高水平。

阿拉比卡咖啡豆也同樣陷入產量短缺,這都是因為,全球變暖帶來的冰雹、不均勻降雨、高温和乾旱,導致產地水資源短缺,灌溉水缺乏,植物疾病風險變高,進而導致咖啡的產量和質量下滑。

咖啡豆短缺還有得解,但未來面臨的可能是沒有咖啡可喝。

雀巢的戰略業務部全球負責人納夫拉蒂爾認為,如果不解決氣候變化問題, 30年後,現在的這些咖啡種植地中會有一半不再適合生產咖啡。

如果在本世紀末,全球氣温平均提升2.5℃,那麼,咖啡豆可能就會成為古董,在地球上消失。

就像動物物種滅絕一樣,當環境不再適合這些植物生長,這些植物也會走到自己的終點。

2023年,曾被稱為全球有記錄以來最熱的一年,而這個記錄,可能今年又要被打破。

《經濟學人》預測,今年的年平均氣温將正式打破此前定下的閾值,平均氣温將比工業革命前高出 1.5 攝氏度。

而根據IPCC科學報吿,在升温1℃、1.5℃、2℃、4℃的情形下,十年一遇高温發生率變為原來的2.8倍、4.1倍、5.6倍和9.4倍。

如果升温達到1.5℃,那麼十年裏,就會有4年都是極端高温的天氣。媒體的口中“XX年一遇”這種表述,也會變得越來越頻繁,甚至可能年年都會遇到。

去年,聯合國祕書長古特雷斯面臨去年的全球熱浪,發出感慨——

全球變暖的時代已經結束,全球沸騰的時代已然到來。

今年,古特雷斯呼籲,全球需要採取緊急行動,避免我們走向“氣候地獄”。

極端天氣,正在成為影響我們每個人的議題。

02

儘管環境問題已經被無數人奔走呼喊,但是相比眼前亟待解決的社會、經濟問題,環境危機似乎還遠得很。

真的是這樣嗎?

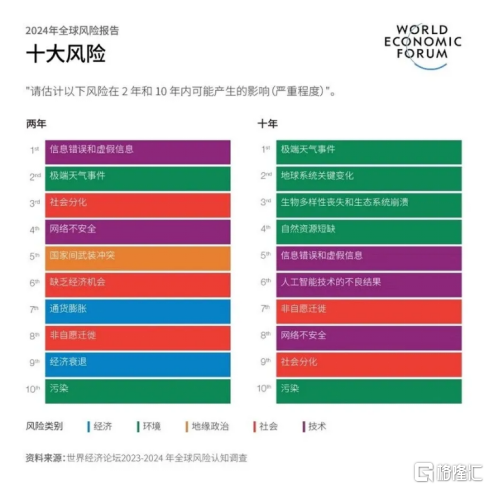

前段時間,世界經濟論壇發佈了一個《全球風險報吿》,評估未來兩年和十年內會對人類帶來重大危機的風險事件。

在兩年的尺度內,最重大的風險是網絡信息安全,十大風險裏基本都是社會、經濟、政治方面的問題。

但是當視野放到十年這個尺度,人類面臨的前十大風險中,前四名,都是環境問題。

十年,看起來很遙遠,但想想十年前也不過是2014年,就會發現,十年不過是彈指一揮間。

在這十年間,我們已經經歷了“厄爾尼諾”這個詞從陌生到熟悉的過程。到現在,“厄爾尼諾”甚至已經開始變成不少人眼中“炒作的概念”。

但極端天氣帶來的影響,並不因為人的意志而消退或者轉移。

全球變暖帶來的,可能是夏季的提前到來——

今年,廣東在3月底就已經連續5天平均氣温達到22℃以上,比以往提前了一個月入夏。

可能是難以撲滅的森林火災——

去年,加拿大的野火季持續了超過5個月,燒燬了超過18萬平方公里的土地。美國毛伊島野火導致至少99人死亡,去年貴州的山火,也持續了12天。

野火過後的毛伊島

也可能是頻發的降雨和洪水——

“非洲之角”去年10月開始的雨季,導致索馬里至少96人喪生,約230萬人受災,430萬人吃不上飯,處於極度飢餓狀態。

這些災害的背後,是數以百計的人遇難,數以萬計的人受災。

如果説這種自然災害還有一定偶發性,那麼氣候問題對於社會的影響其實比想象的更加嚴重,比如疾病,還有人類居所。

由於極端高温,現在不少國家爆發登革熱,瘧疾的感染率也在逐漸上升。

氣候變化改變了病毒,一些病毒原本可能只屬於熱帶,但是正在隨着氣候變化侵蝕中緯度的國家,原本冰封在凍土或者冰川裏的病毒也可能因為冰川溶解被釋放出來。

氣候變化對社會更進一步的影響是房價。

有一個居住共識是,大多數人會喜歡住在沿海的城市,美國尤甚,陽光經濟和沿海地區房價也隨之迅猛發展。

然而研究發現,佛羅里達州的沿海地區,近幾年房價正在逐漸下跌。

2012年以前,佛羅里達州受海平面上升影響風險高低並不影響房屋銷量。2013年以後,低風險區的銷量仍在上升,高風險區卻已經開始下降。

統計顯示,美國的250萬套沿海房產,已經因為海平面上升導致的洪水增加,在12年間貶值4.031億美元。

隨着海平面逐漸上升,沿海地區會遭受更多的突發洪水甚至是被淹沒,維修甚至是重建的成本,是很多人難以承受的。

會遭受洪水的並不只有沿海地區,最近幾年,遭受洪水侵襲的地區越來越多地往中部甚至北方移動。

比如去年的涿州洪水,就是因為原本乾燥的華北平原,缺乏對於洪水災害的預警,因為誰也想不到,河北居然會出現水災,所以缺乏相應的預案,最終導致數億元的財產損失。

但隨着氣候變化,這種“想不到”或許會成為常態。

近幾年夏天,華北平原的最高氣温都超過40℃,目前,陝西、山西和山東都已經有地區氣温超過40度。不少媒體甚至炒作,説北方比南方的廣東還熱。

客觀上看,南方正處於汛期,北方入夏早於南方,南方還是比北方更熱,但原本氣候涼爽的華北正在變得越來越熱,是不爭的事實。

而早在2018年就有研究發現,2070年至2100年中國華北平原氣温將多次邁過35℃門檻,可能因為極端熱浪不宜居住。

隨着全球氣温上升,越來越多地方的氣温將會不適宜人類居住。到世紀末,全球將會有35億人流離失所,搬離故土。

而那些宜居的地區,將會變得越來越擁擠。

“起初,沒有人在意這一場災難,這不過是一場山火、一次旱災、一個物種的滅絕、一座城市的消失,直到這場災難和每個人息息相關。”

這段《流浪地球》裏的台詞,已經被越來越多人當做人類未來的預言。

03

尾聲

氣候變化對人的影響大嗎?説大不大,説小也不小。

氣候變化固然會導致農作物減產,基礎設施破壞,斷水斷電斷通信,但每個人都認為,或許不會降臨在自己的頭上。

天氣熱不足為懼,反正可以在空調房吹空調;下暴雨不足為懼,反正可以待在家裏不出門點外賣;農作物減產不足為懼,大不了不少吃或者不吃。

只要達摩克利斯之劍沒有落下,我們每個人都很安全。

然而,事實並不是如此。

眼看着世界正在走向氣候地獄,我們也許不能挽大廈於將傾,但最起碼不該視若無睹。