本文來自格隆匯專欄:能源新媒,作者: 範珊珊 武魏楠

在李安導演的電影《比利·林恩的中場戰事》中,伊拉克戰場上的英雄士兵比利·林恩受邀在橄欖球公開賽的中場表演中登場。經歷了華彩斑斕的表演、毫不吝嗇的讚譽之後,比利·林恩卻在榮譽和誇耀中陷入了迷茫和困惑。如何在紛繁複雜的局面下尋找到正確的方向,是屬於他的“中場戰事”。

現在,中國的儲能產業也迎來了屬於自己的“中場戰事”。

2022年,在新能源版圖中,儲能行業異軍突起。僅僅1年的時間,數萬家企業競相入局,儲能已然成為了時下繼光伏、電動車之後備受資本追捧的新賽道。

據不完全統計,過去1年裏,儲能行業融資超過100起,億元級別的融資案例屢屢出現,甚至不乏萬眾矚目的獨角獸企業。

上市公司更是一窩蜂地開始扎入儲能賽道。能源、非能源企業紛紛開始佈局儲能業務。投資者平台上詢問董祕“公司是否在儲能領域有所佈局”,已經成為一時的風尚。

擁擠不堪的儲能賽道在2022、2023年爆發,不是偶然。

2020年是中國的碳中和元年。在公佈了“雙碳”目標之後,中國本就領先於全世界的新能源發展速度又上了一個新台階。然而在新能源發電裝機急速膨脹的同時,電力系統也開始難以承受風電、光伏等新能源發電波動性、隨機性帶來的潛在風險。電力系統急缺低碳環保的調節性電源。

在當前的技術經濟性條件下,儲能的大規模發展成為保障電力系統穩定、建設新型電力系統的重要支撐。這也成為儲能產業爆發的直接誘因。

根據中關村儲能產業技術聯盟(以下簡稱CNESA)發佈的《儲能產業研究白皮書2023》,2022年,中國新型儲能新增7.3GW/15.9GWh,同比增長200%,已經反超美國成為世界儲能產業的中堅力量。

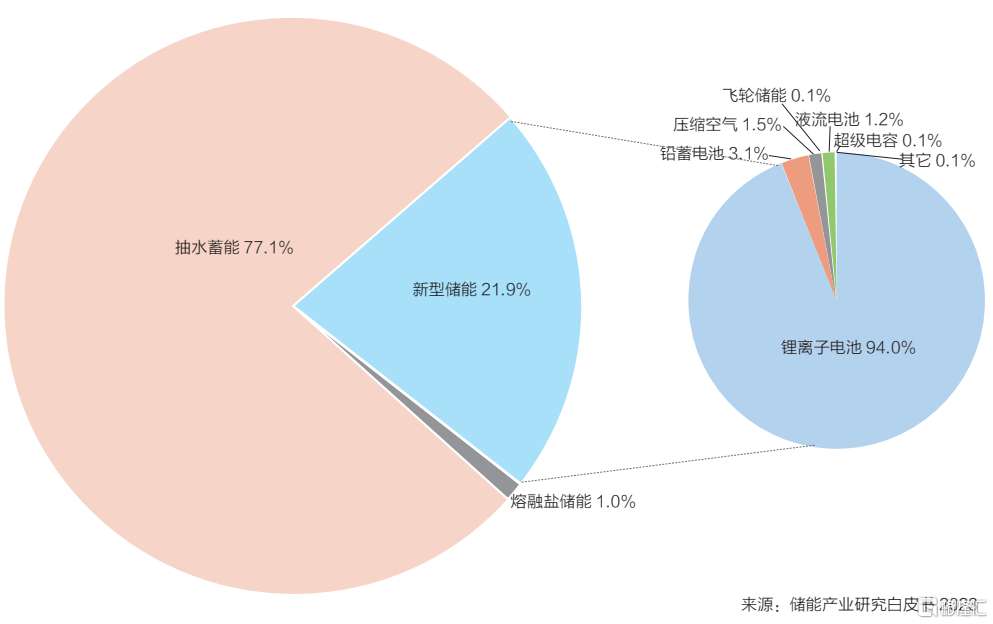

2022年中國電力儲能市場累計裝機規模

目前我國規劃、在建的新型儲能項目已近100GW,大大超出了國務院印發的《2030年前碳達峯行動方案》提出的2025年30GW新型儲能裝機規模預期。與此同時,2022年我國成立了38294家儲能相關企業,是2020年新成立儲能企業數量的10倍,2021年的近6倍。

儘管在雙碳大潮下,儲能的經濟技術特性為其贏得了先發優勢。但不可否認的是,儲能行業迅速升温的背後離不開國家和地方一系列政策的助推。截至目前,已有二十餘個省份發佈了新能源配置儲能的相關政策。

根據CNESA DataLink全球儲能數據庫的追蹤,2022年,國家及地方出台新型儲能相關政策600餘項,相較於2021年,政策發佈數量實現成倍增長。

在儲能產業空前火爆、繁榮的另一面,是羣雄逐鹿格局的逐漸成型、競爭的白熱化,甚至是生與死的較量。

海辰儲能創始人、總經理王鵬程表示:“當前的儲能市場很熱鬧,但也面臨着技術快速迭代、淘汰加速的風險。未來三年是儲能企業排位賽的關鍵節點。只有在這個時期抓住機會佔據行業頭部位置,才能取得未來發展的絕對優勢。”

作為近期的儲能明星獨角獸,海辰儲能的公開喊話無疑是對行業潛在風險的“紅色警報”。在中國新能源發展並不算長的歷史中,繁榮、擴張、無序、淘汰、整合、重組、再次繁榮、擴張……的週期性規律總是在不斷地上演着。

考慮到當前儲能市場的火爆很大程度上依賴着政策的支持。我們有充分的理由相信,儲能行業淘汰的“三年之約”並非空穴來風。

辯證唯物主義的根本規律就是對立統一。市場繁榮背後潛藏着風險,就一定藴藏機遇。各類資本湧入儲能行業必然帶來新技術的突破和新商業模式的探索。這直擊儲能行業最核心痛點:盈利模式的缺失。

產業發展的新背景讓新資本支持下的新玩家帶着新技術全面入局。它們能夠給儲能行業帶來最為迫切的新模式麼?

新背景

在“雙碳”目標提出之前,中國儲能行業已經迎來了一波小陽春。

2017年,青海省最先出台了新能源項目配套儲能的相關政策。《青海省2017年度風電開發建設方案》中明確提出其當年規劃的330萬千瓦風電項目,要按照建設規模的10%配套建設儲電裝置。

到了2019年,隨着電網側儲能的沉寂(電儲能設施未被納入輸配電價),安徽、新疆等省區也開始出台相關政策要求可再生能源項目中必須配套一定比例的儲能系統。進入2020年,出台可再生能源配套儲能系統政策的省區多達十幾個。

2020年是一個關鍵年份。在越來越多的省份出台新能源配儲能政策的同時,這一年也是陸上風電、光伏在全面平價之前的最後一個“補貼之年”。搶裝新能源的熱潮疊加配儲政策,讓電源側儲能快速發展。

誰也沒有預料到,原本只是搭“新能源搶裝”順風車的行為,只是儲能市場未來繁榮的第一槍。

2020年9月22日,習近平總書記在第七十五屆聯合國大會一般性辯論上“2030年碳排放達峯、2060年實現碳中和”的承諾,讓中國的可再生能源行業為之一振。中國的能源行業開始進入“碳中和熱潮期”。在之後不久的氣候雄心峯會上,中國國家自主貢獻新舉措中,“2030年風電、太陽能發電總裝機容量將達到12億千瓦以上”將這股熱潮推向了高潮。

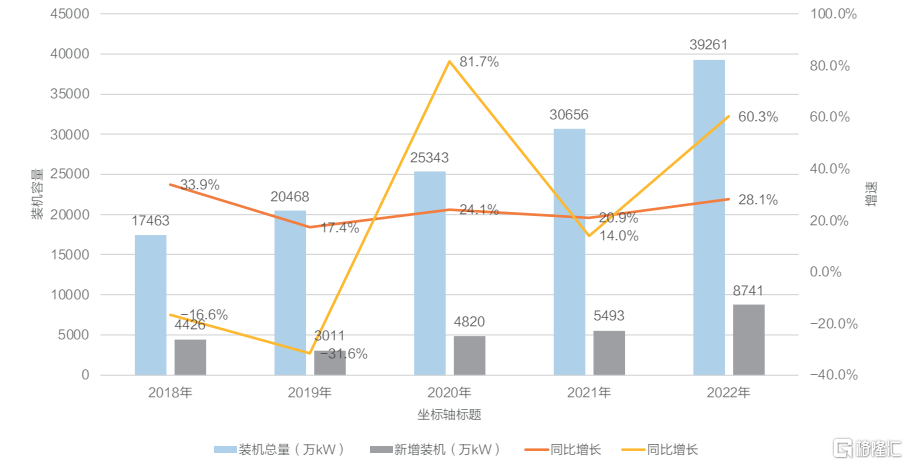

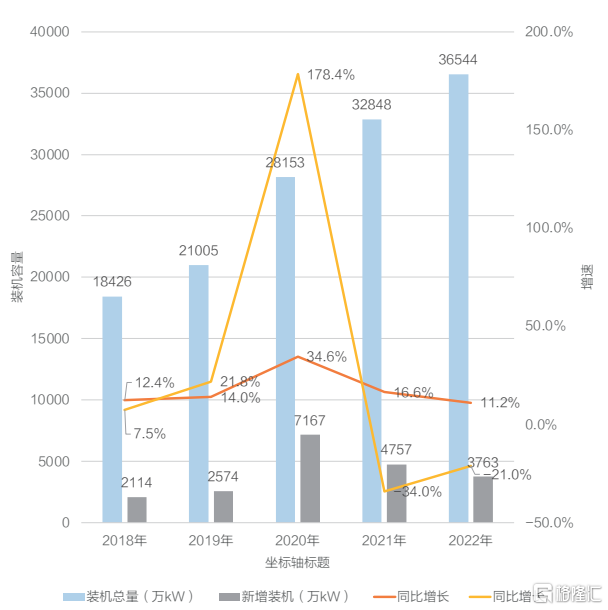

2022年,全國可再生能源總裝機量已突破12.13億千瓦,首次超越火電裝機,佔到發電總裝機的47.3%。可再生能源發電量達到2.7萬億千瓦時,佔全社會用電量的31.6%。其中,全國風電、光伏發電新增裝機達到1.25億千瓦。到今年3月份,光伏累計裝機容量再度刷新紀錄,光伏首次超過水電,成為我國第二大發電技術。

光伏裝機增長數據(2018-2022)

風電裝機增長數據(2018-2022)

新能源的大規模開發,貢獻了可觀的發電量,也帶來了新的挑戰。光伏、風電因其間歇性、波動性、不可預測性的先天缺陷,對電力系統安全穩定運行的挑戰越來越大。

2021年9月全國大範圍的電力短缺和2022年夏季極端天氣引發的局部地區電力短缺,一再地為電網的安全穩定運營敲響警鐘。新形勢下的一系列複雜挑戰,對電力保供提出了更高的要求。

在建設新型電力系統的過程中,需要充足的可調節性電源作為支撐。儘管近年來,煤炭保供穩價政策密集發佈,火電靈活性改造如火如荼,一定程度上緩解了平衡電力供需的壓力。但考慮到碳中和這樣的遠期目標,火電裝機、發電量勢必會最終走向下曲線。儲能必須在新型電力系統中扮演更加重要的絕色。

這一趨勢也反應在了我國有關碳中和的一系列政策中。2021年,國家支持儲能發展的政策如雨後春筍,儲能真正迎來了持續發展的元年。國家發改委、國家能源局發佈的《關於加快推動新型儲能發展的指導意見》,國務院印發的《2030年前碳達峯行動方案》,都強調了優化新型基礎設施用能結構和大力發展儲能的重要性。2022年3月21日,國家發改委、國家能源局印發《“十四五”新型儲能發展實施方案》,其中明確提出,到2025年新型儲能由商業化初期步入規模化發展階段、具備大規模商業化應用條件;到2030年,新型儲能全面市場化發展。

可以説“雙碳”目標在點燃了新能源產業激烈擴張情緒的同時,也讓儲能行業呈現出一路上揚的蓬勃態勢。電力系統的迫切需求+政策扶持,儲能產業迎來了強勁的“東風”。

作為新能源的核心支撐,可再生能源裝機增長越快越多,儲能的需求越大。伴隨着新能源行業的高速發展,儲能行業在過去兩年間進入發展的快車道,“新能源+儲能”項目快速在全國範圍內鋪開。

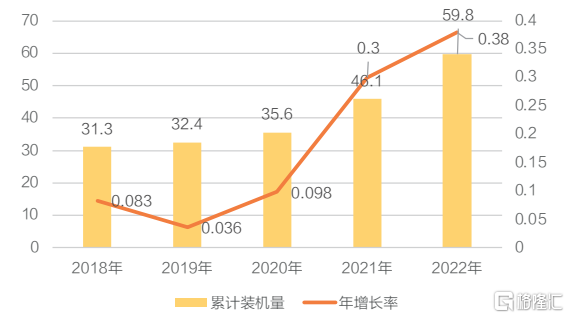

根據CNESA DataLink全球儲能數據庫的不完全統計,截至2022年底,中國已投運電力儲能項目累計裝機規模59.8GW,佔全球市場總規模的25%,年增長率38%。新型儲能裝機佔比迅猛攀升,累計裝機規模首次突破10GW,達到13.1GW/27.9GWh,功率規模年增長率達128%,能量規模年增長率達132%。

2018到2022儲能裝機量變化(GW)

產業規模的急劇擴張,引來各路資本爭相入局,儲能行業頻現融資潮。據統計,2022年儲能領域IPO數量多達124起,另有114家相關企業合計融資超過900億元。鈉離子電池、液流儲能等小眾儲能技術也成為投資的熱點領域。產業鏈上各主要環節均保持強勁的發展勢頭,儲能賽道不斷有新玩家湧入,一時頗顯擁擠。

資本自私、逐利、貪婪……這些形容資本的詞語都算不上褒義。但資本的湧入也説明這個行業代表着趨勢、未來和潛力。

大量湧入儲能賽道的資本給行業帶來了數不清的玩家。這些新玩家們帶着期許和各自的特點,要在這片紅海中拼殺出屬於自己的一片天地。

新玩家

4月18日,一家名為四川五糧液新能源投資有限責任公司的企業成立,引發能源行業關注。據五糧液內部人員透露,目前集團確實在考察新能源在領域,主要是光伏、儲能方面,集團很看好這個領域,跟國家的目標、方向一致。

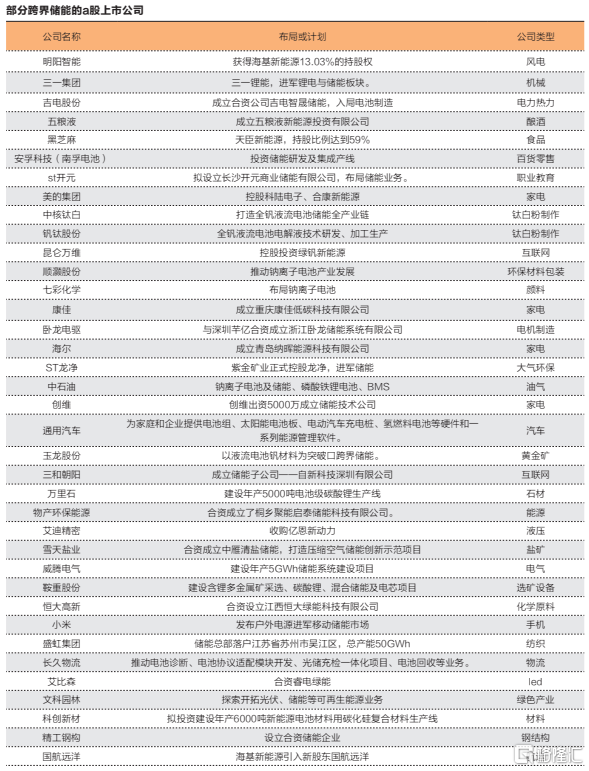

五糧液這是本輪儲能火爆熱潮中,眾多跨界入局者中比較知名、有話題的一個。據不完全統計,2022年以來,已有30多家A股上市公司跨界儲能,包括美的、格力、小米等國民企業,涵蓋了家電、互聯網、紡織、環保、教育等各個行業,而這份跨界名單還在不斷擴充之中。

一時間儲能市場百舸爭流,大浪淘沙。儲能市場的玩家們既有老牌的電池企業,如寧德時代、比亞迪;又有擴展儲能業務的風光企業,如天合光能和遠景能源;還有傳統的發電和電網企業,如三峽集團、南網儲能等;現在,還要加上數量龐大、跨界而來的新玩家們。

儘管儲能市場廣闊、潛力巨大,但新玩家們如何適應變換莫測的市場環境併成功立足,還是成為了行業內關心的重點問題。不少專業人士認為,未來三年或一段不長的時間內,行業就要經歷一波洗牌。艾比森(主營LED業務的跨界新玩家)董事長丁彥輝預計,未來95%儲能企業會死掉,但他進軍儲能的決心依然不變。

新玩家尚且如此,耕耘儲能市場多年的老玩家們自然更是深有體會。

“每一個儲能企業都要找到自己的獨特的打法或者優勢,這一點非常重要。要搞清楚企業的核心競爭力究竟是什麼。”廈門科華數能科技有限公司技術中心總經理曾春保説。

老牌能源企業往往會選擇依託自身優勢向產業鏈上下游延伸。比如電池龍頭寧德時代從電芯拓展到儲能系統集成,開啟產業鏈中下游領域的“征戰”;一大批逆變器、變流器企業依託電力電子技術方面的優勢,成為儲能集成商的主力,輕易不涉足電芯製造;風光主設備製造商個各顯神通,有的充分發揮自身資源拓展優勢、有的則通過研發併購等方式實現技術整合。

4月,特斯拉上海儲能工廠落定,更是可能為國內儲能市場帶來一股“西風”。在國際儲能市場上,特斯拉已經在户儲和大儲領域頗有建樹。

新玩家大多選擇自己獨特的打法,擅長依託現有資源稟賦切入了儲能細分領域,例如手機巨頭小米在to c電子產品市場具有強大的品牌形象和技術積累,因此選擇消費品儲能和户儲。2022年9月,小米發佈了米家户外電源 1000Pro和米家太陽能板100W等產品,意味着小米正式入局便攜式儲能賽道。另外小米還通過投資充電樁獨角獸富特科技、戰略入股智能微電網公司上海快卜等舉措快速擴展用户側儲能版圖,其光儲充檢一體化框架已經初具雛形。

家電巨頭美的於2020年以7.4億元拿下合康新能源實際控制權後,又於2022年10月通過“定增+委託表決權”的方式,拿下科陸電子的控制權。在兩家公司已有的儲能積累加持下,美的現可參與儲能項目全產業鏈的業務環節,依託遍佈全國的銷售網以及龐大的工廠樓宇資源,未來美的有望在儲能特別是工商業和户儲領域實現業務大爆發。

“儲能的發展符合國家政策、能源發展趨勢,一定吸引各種類型的企業參與其中。不同行業、風格企業的參與儲能產業發展是有好處的。”特變電工新疆新能源股份有限公司儲能產品線總經理趙亮亮對《能源》雜誌記者説,“它們可能會結合自身特點、優勢,更多地開發國內相對薄弱的工商業儲能、户用儲能。讓更多的行業與儲能進行結合,會讓儲能擁有更多的發展機遇和路徑。”

當然更多的入局新玩家現在還只是處在“圈地”階段,未有實質性的成果展現。在CNESA祕書長劉為看來,“數以萬計的儲能企業集中成立雖給儲能行業帶來了新生力量,但不可迴避的是,大部分新玩家對儲能技術、解決方案、商業模式的理解還遠遠不夠。”

2022年10月9日,芝麻糊第一股黑芝麻公吿稱,公司擬對天臣新能源有限公司增資5億元,增資完成後,公司持有天臣新能源59.09%股權。目前,天臣新能源正在進行南京生產基地的生產廠房及相關配套設施的建設,尚未有鋰電池產品銷售。

1天之後,深交所就向黑芝麻下發關注函——“結合鋰電池組件當前的行業發展現狀、市場競爭格局、行業壁壘、核心技術、你公司主營業務等因素,説明你公司是否存在‘蹭熱點’的情形?”

“蹭熱點”3個字無情揭露了當下一大批所謂的儲能新玩家的真實面目。

儲能行業並非沒有門檻,作為儲能產業鏈的技術和價值核心,儲能電芯在產品認證、銷售渠道、技術研發方面存在較高的行業壁壘。跨界而來的各方勢力想要跨過“護城河”、做出差異化,需要面對不少挑戰。

遠景能源高級副總裁田慶軍認為:未來儲能行業的競爭會愈發激烈,企業將面臨巨大的生存壓力,僅僅靠簡單集成的企業不可持續,最終活下來的一定是具有技術能力的企業。

回首“老大哥”光伏產業的興衰史,佔據技術、補貼、市場、貿易保護等先發優勢的歐美企業黯然退場,而中國的光伏企業卻可以在風雲變幻的國際環境中形成全產業鏈的主導,説明企業競爭取勝的關鍵,絕不是依靠政策風口跑馬圈地,而是在於企業能否用技術穿透全產業鏈,形成技術與產業的協同創新,從而在殘酷的“黑暗森林”中進化出可持續的競爭力。

值得注意的是,在儲能市場火爆的當下,以鋰電池為主導的電化學儲能似乎已經進入了一個瓶頸期。

4月7日,第十一屆儲能國際峯會暨展覽會(ESIE2023)在北京開幕。這場為期3天的展會吸引了超過10萬人次的觀眾,會場內人頭攢動、摩肩接踵。

在各家企業紛紛展現新技術、新解決方案的同時,我們也注意到產品同質化的現象已經開始顯現。“目前儲能市場的繁榮是毋庸置疑的。但技術上來看,電芯、解決方案,都開始有一點同質化的趨勢。”趙亮亮説,“如果技術方案同質化,那麼在當前的市場環境下,企業應該努力維持市場的平衡。”

然而就像我們總是在批評資本逐利,企業自發性的約束也是稀缺的好品質。在2023年碳酸鋰價格暴跌、新能源汽車市場不振的背景下,儲能上游成本快速下降,這直接刺激了一部分企業重拾“低價競爭”的策略。

4月21日,新華水電2023年度磷酸鐵鋰電化學儲能系統集中採購中標候選人公示,其中0.25C(4h)儲能系統的投標價格最低已經達到了1.03元/Wh。

大批新玩家的入局和上游成本的驟降,成為新一輪低價競爭的直接導火索。但從《能源》雜誌的多方調研來看,儲能企業普遍認為價格的波動最終會走向平穩。產業長遠的發展還是考驗技術實力。

在鋰電池行業天花板初現,市場愈發細化的情況下,行業也在呼喚更多的新技術。在政策全力支持的新型儲能中,鋰電池儲能也只是冰山一角。飛輪儲能、壓縮空氣儲能、鈉離子電池儲能等新技術企業也在蠢蠢欲動。這批新玩家的未來潛力也不可小覷。

新技術

不可否認的是,越來越多的新玩家參與儲能市場帶動了新技術的進步。

儲能是指以設備或介質為容器存儲能量,並在不同的時間空間釋放能量的過程。廣義上,儲能包括電儲能、熱儲能和氫儲能三類。電儲能是最主要的儲能方式,按照存儲原理的不同又分為電化學儲能和機械儲能兩種技術類型。其中,電化學儲能是指各種二次電池儲能,主要包括鋰離子電池、鉛蓄電池和鈉硫電池等;機械儲能主要包括抽水蓄能、壓縮空氣儲能和飛輪儲能等。

在我國,因成本低、壽命長、技術成熟,抽水蓄能是應用最廣泛的成熟儲能技術,但受地理環境制約、投資高、建設週期長等影響發展漸緩。特別是各地對於新能源配儲比例做出強制要求以後,以鋰電池為主的電化學儲能迎來爆發性增長。2022年,鋰電新增投運裝機規模首次突破7GW,多家主流廠商為儲能開發了專用300Ah以上大容量電芯,個別廠商的新品電芯單體容量已達到560Ah。

但鋰電池在能量密度、安全性等問題上始終無法突破。2022年6月29日,國家能源局發佈《防止電力生產事故的二十五項重點要求(2022年版) (徵求意見稿) 》。其中明確提出為防止電化學儲能電站火災事故,中大型電化學儲能電站不得選用三元鋰電池、鈉硫電池。同時鋰離子電池不得設置在人員密集場所,不得設置在有人居住或活動的建築物內部或其地下空間。

這是鋰電池在儲能領域發展的透明天花板,但也是更多新型儲能技術發展的契機。

新技術投資不僅正在遍地開發,並且取得了顯著的進步。資源分佈更高、安全性更強、對鋰電儲能形成直接替代的鈉離子電池技術得到了大批鋰電企業的佈局,首批GWh產線正式投產。壓縮空氣儲能加速發展,首個100MW先進壓縮空氣儲能電站併網發電,單機規模正向 300MW功率等級方向加速發展,二氧化碳儲能驗證項目投運,新增壓縮空氣儲能項目(含規劃、在建和投運)接近10GW。液流電池技術路線多點開花,首個100MW全釩液流電池併網發電,首個吉瓦時級全釩液流電池項目正式開工。鋅基液流、鐵基液流技術逐漸走出實驗室。飛輪等短時高頻技術的應用需求持續增加,已有300MW+的項目處於規劃在建中。

旺盛的需求背後,儲能技術的發展速度得到了提升,與此同時,新技術的商業化運用也在提速。多種新型儲能技術已經開始逐步從示範試驗走向商業化應用的新階段。

據統計,2022年,新型儲能項目數量相比去年新增200%以上,百兆瓦級項目成常態,20餘個投運、400餘個規劃/建設中,其中7個GW級項目;首個百兆瓦液流電池項目併網,首個吉瓦時級項目開工;壓縮空氣由100MW向300MW功率等級加速發展;最大規模鈉離子電池項目開建;短時高頻技術需求增多。

從技術角度來看,電化學儲能和物理儲能包含了十幾種不同的細分技術路線,而每一個技術路線都有其獨特的技術優勢。

專注鋅鐵液流電池研發的緯景儲能相關負責人就對《能源》雜誌表示,儲能應用場景的多樣性決定了儲能技術的多元化發展,儲能的形式和種類也會更加豐富。無論是液流電池儲能,還是鋰電池儲能,不同的儲能技術未來將在萬億賽道里承擔不同的價值,共生互補。

以液流電池為例,其作為電化學儲能分支,普遍具有極安全、長時儲能、循環次數長等特點。因此在安全性、儲能時長與全生命週期的度電成本方面,液流電池更具優勢。

而飛輪儲能是一種高功率密度、高可靠性、長壽命、環境友好的儲能技術,特點是全磁懸浮,能耗小、響應快、壽命長、充放電循環次數次數高,充電和放電之間的轉換可達毫秒級,能有效適應電網快速調頻的需求。

在華馳動能執行總裁孟德超看來,儲能市場需求非常大並且需求多樣化、細分,因而多種新型的儲能技術都能找到屬於自己的生存空間。事實上,滿足電力市場靈活性的需求,儲能是眾多方案中的重要一類,其中包括部門耦合方案。一些應用情景需要快速響應,因此需要響應時間短的技術。

華馳動能在2021年11月參與了全國內第一個全容量飛輪儲能-火電聯合調頻工程、全球單體儲電量最大、單體功率最大的飛輪儲能項目,飛輪的結合將改善火電機組的調頻性能,提供電力輔助服務、支持大電網安全穩定運行。

儲能應用場景的多樣性決定了儲能技術的多元化發展,儲能還可以與其他能夠提升高比例可再生能源下電力系統靈活性的技術相結合,其應用的形式和種類也會更加豐富。

無論是液流電池儲能,還是鋰電池儲能,不同的儲能技術未來將在萬億賽道里承擔不同的價值,實現耦合。比如抽水蓄能、壓縮空氣儲能、儲熱蓄冷、各類容量型電池等儲能時長大於4h,屬於長期儲能,可用於電網調峯調頻、備用容量等。

短期、中期儲能,如鉛酸電池、部分鋰電池、電磁儲能,儲能時長在2h以下,可用於調峯調頻、平滑出力、緊急備用等。

也就是説,多種技術的組合應用有助於最大限度的發揮儲能的作用。但對於當下的中國儲能產業來説,類似這樣的設想僅存在技術上的合理性,難以驗證商業性。

缺乏商業模式,這無疑是中國儲能產業發展最為老生常談的問題。無論是調峯、調頻,亦或是黑啟動、備用,儲能都無法從相應的服務中獲得對應的收益。因此任何的技術合理性、高效結合,都不存在發展的可能性。

隨着技術進一步的成熟,儲能系統的一次性投資將迎來進一步的下降,再加上新技術的快速迭代,我們能否探索出更多的商業模式?

這不僅僅是依靠政策的推動,而是形成一股由內而外的市場自驅力。

新模式

2022年,鋰電池市場(儲能+新能源汽車)的火爆推高了原材料的價格。電池級碳酸鋰價格和磷酸鐵鋰價格維持高位,碳酸鋰價格一直維持在30萬元/噸-61萬元/噸之間,全年均價是2021年均價的3.8倍,磷酸鐵鋰2022年全年均價是2021年均價的2.5倍。

鋰電池上游原材料上升迅速,導致下游成本壓力激增,特別是下游投標價格不斷在觸底,而其本身商業模式一直尚未清晰,也給儲能行業的規模化發展帶來了較大的挑戰。

在政策催生下,風光項目配儲基本成為硬性指標,配儲比例一般為新能源項目裝機規模的10%-20%。也就是説,目前新能源配儲政策推動下,多地採取“一刀切”式的配置標準,部分地區將配儲能作為新能源建設的前置條件,甚至將新能源配儲視為拉動地方經濟的救命稻草。

在此基礎上,各省規劃的新型儲能發展目標合計超過6000萬千瓦,是國家能源局《關於加快推動新型儲能發展的指導意見》文件中提出的2025年達到3000萬千瓦目標的兩倍。

與“熱鬧”的市場形成對比的是,根據中電聯發佈的《新能源配儲能運行情況調研》顯示,新能源配儲普遍存在利用率不高的問題。

從儲能運行策略看,新能源配儲至多棄電期間按照“一天一充一放”運行,個別項目存在僅部分儲能單元被調用、甚至基本不調用的情況。從儲能等效利用係數看調研電化學儲能項目平均等效利用係數為12.2%,新能源配儲係數僅為6.1%,火電廠配儲能為15.3%,電網儲能為 14.8%,用户儲能為 28.3%。

在我國,調峯、調頻等輔助服務和峯谷電價套利是新型儲能當前最主要的收益渠道。目前,中國已有20餘省份啟動電力輔助服務市場,但都在市場建設初期,主要的交易品種就是調峯,部分地區輔以調頻。

然而,由於缺乏穩定、可持續的盈利機制,配儲帶來的投資顯著拉低了風光項目的收益率,毫無疑問制約着儲能由商業化初期到下一階段規模化發展。比如近期山東儲能的容量補償標準大幅下降,企業收益受到較大影響,不利於投資決策。

在歐美相對成熟的電力市場中,儲能已經探索出了較為明晰的盈利模式。以美國儲能市場為例,儲能應用場景包括表前(Front of the Meter,FTM)和表後(Behind the Meter,BTM)。

對應於國內應用場景的劃分,表前通常指電網側和發電側儲能;表後指用户側儲能,包括家庭和工商業儲能。其中表後儲能市場用户可以獲得一定數目的成本補貼,疊加峯谷套利等手段,具備良好的經濟性。

對中國更具參考意義的是美國表前儲能市場更為成熟的模式。

目前美國表前側儲能市場分屬於不同的區域電力市場,目前較大的為PJM市場、CAISO市場、ERCOT市場等,儲能的市場供給參與方包括IPP(獨立發電商)、IOU(投資者擁有的公用事業端)等。

2018年,美國FERC發佈841號法案,要求電力系統運行商消除儲能參與容量、電能量和輔助服務市場的障礙,使得儲能全方位地參與電力市場。

美國表前儲能項目獲得收益的渠道主要有電能量市場、電力輔助服務、峯谷套利和輸配電價。參與電能量市場是通過日前和實時市場競價,獲得出清收益;參與電力輔助服務包括調頻、備用、黑啟動等,其中調頻和備用可以通過日前市場和實時市場進行競價,最終根據實際出清價格獲得收益,黑啟動主要通過簽訂長期協議獲益。

這一連串的“組合拳”打下來,讓美國儲能項目擁有了全方位的盈利手段。這也讓美國儲能裝機保持了高速增長。

2021 年美國新增儲能裝機達到3.58GW/10.5GWh,新增容量同比增長達到204%,連續兩年200%以上,長期保持超高增速。2022年,美國新增儲能裝機4798MW/12181MWh,同比增長34%/12%。伍德麥肯錫預計2023-2027年美國新增儲能裝機規模將達74.2GW/241GWh。

甚至在ERCOT市場,市場主體、開發商們已經開始討論儲能市場飽和的相關問題了。Modo Energy首席執行官Quentin Draper-Scrimshire表示,明年夏天ERCOT市場的儲能裝機可能達到飽和狀態,表現為裝機容量超過了輔助服務市場的需求。

儘管更多的企業表示儲能市場飽和是短期現象,並不影響ERCOT對儲能的長期需求,但這也無疑從側面反映出健全市場模式下儲能發展會具有更強大的自驅力。

2022年8月,美國通過的《通脹削減法案》(Inflation Reduction Act of 2022,簡稱IRA)中規定,儲能可以正式以獨立主體身份獲得最高70%的投資税收抵免,不再必須與太陽能發電配合使用,這將會進一步激勵更多的投資方建設獨立儲能項目。

中國也在不斷探索嘗試增加新型儲能的收益渠道。例如山西能監辦此前印發《山西電力一次調頻市場交易實施細則(試行)》,表示從 2022年7月1日起,正式開啟電力一次調頻市場,獨立儲能電站可將部分容量與風光企業簽約,剩餘部分還可以獨立身份參與一次調頻市場,有效增加獨立儲能的利用率。

共享儲能是當下新能源配儲的一種折中方案。共享儲能是由第三方投資者建設的大型獨立儲能項目,新能源項目投資方可以通過租賃獨立儲能的部分容量來滿足政策強配要求,每年僅需向獨立儲能項目支付一定的租賃費。

對於新能源項目投資方來説,共享儲能模式既滿足了要求,又減少了初始投資巨大的現金流壓力;而對於共享儲能投資方來説,獨立儲能電站的收益模式更多,投資回報率更高。因此共享儲能模式成為一時風潮。

除了租賃給新能源項目滿足政策配儲要求,獨立儲能還可以配合電網側的調峯調頻調度,獲取補償收益;也可以與傳統機組配合——即火儲聯調——增加傳統機組調頻性能,獲取輔助服務收益。當然,獨立儲能也可以利用最古老的峯谷價差模式,在電能量市場中套利,並在部分省份獲得容量電價補償收益。

在户用儲能方面,我國户儲的收益模式與海外類似,以峯谷價差套利和增加光伏自用比例為主。

如果工商業企業建設分佈式光伏電站的話,配置儲能可以將原本用於併網的電儲存自用,增加光伏發電自用比例,從而節約電費。

至於峯谷價差套利,則是傳統的谷電時期儲能充電,峯電時期放電。峯谷價差越大,收益越好。政策上,我國不斷推進擴大峯谷價差,部分省份如廣東、浙江、內蒙古、河北等推行尖峯電價,進一步擴大峯谷價差。

不過,這些探索也都只是處於剛剛起步的階段。伴隨着電力市場改革的步伐,設計更多的交易產品和更為細化的市場規則也是當下新型儲能拓展收益渠道的迫切需求。就從最簡單的峯谷差套利來説,政策性的峯谷價差在市場化條件下並不太多的存在。儲能項目需要更多的適應市場變化。

當前,抽水蓄能已經開始享受容量電價機制,但新型儲能卻沒有相應的容量電價機制。新型儲能電源和負荷雙重屬性使其參與市場身份難以界定,獨立價格機制的形成難度很大。

國家尚未針對新型儲能出台專門的價格政策,不同場景下新型儲能發揮的作用不盡相同,商業模式也有較大差別。“應該允許儲能參與多類市場,體現其多重效益的疊加。在新型電力系統,增加服務品種,比如快速爬坡、黑啟動等,各個省份應根據當地自身的情況,設置相應的市場規則。”劉為建議道。

新型的儲能商業模式的建立有待於電價機制有待進一步完善,更多儲能市場規則的落地,推動儲能作為獨立主體參與長期交易市場、電力現貨市場、輔助服務市場中來。

在保障電力系統安全和市場平穩有效運行的前提下,推動各類市場儘早向儲能開放市場準入,在市場開放順序方面,建議近期鼓勵儲能參與輔助服務市場,中遠期將儲能納入電力現貨市場,同時探索建立容量補償機制或容量市場,有利於儲能獲取穩定收益。

在劉為看來,對於儲能企業而言,需要的是踏踏實實研發技術,提升產品競爭力,樹立良好品牌,修煉更醇厚的內功,迎接成熟市場機制的到來以及與之相匹配的商業模式建立。