作者:付一夫

來源:星圖金融研究院

“在上海,一個1000萬資產的家庭,其實是一個窮人家庭。”

近日,某知名私募基金經理在一場路演中發表了這樣的觀點,隨即引爆了輿論。儘管在事件發酵後,當事人所在公司試圖挽尊,表示只是一句“玩笑話”,相關自媒體放大的解讀更多隻是“斷章取義”,但似乎依然難以讓廣大網友信服。

先不管1000萬資產的家庭在上海是什麼水平,就全國層面來看,如此體量的資產規模絕對算得上是富人。根據胡潤百富發佈的《2022中國高淨值人羣家族傳承報告》,我國擁有千萬淨資產的家庭數量205.9萬戶;而根據第七次人口普查數據的統計,我國現有近5億戶家庭,這便意味着1000萬資產就已經超越了全國99.6%的家庭。

其實不用說1000萬資產,就算月入過萬在全國都絕對稱得上是高收入人士。數據不會說謊,我們不妨扒一扒統計資料,看看國人的收入到底是怎樣的情況。

一

國家統計局公佈的數據顯示,2022年全國居民人均可支配收入爲36883元,即人均可支配的月收入爲3074元;其中,城鄉人均可支配收入分別爲49283元和20133元,摺合成月均可支配收入約爲4107元和1678元。

當然,這些只是相對籠統的統計,平均數往往無法反映事情的全部,我們還需從結構上對不同人羣的收入水平做一番深入考察。

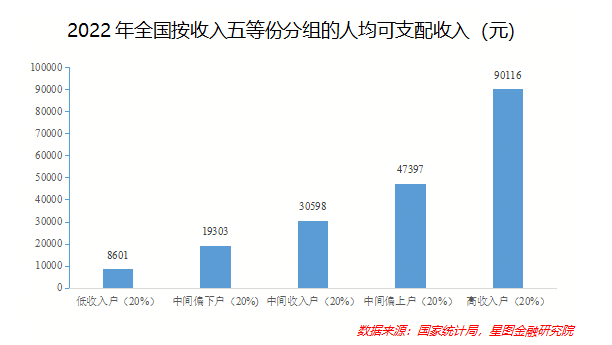

按照《中國統計年鑑》的統計口徑,依據收入水平的不同,可以將全國居民人數進行五等份分組。從下圖中可以更爲清晰地看到:

我國收入水平最高的前20%數量的居民,2022年的人均可支配收入爲90166元,摺合每個月約7515元,大幅度領先於其他80%的人;

位於第二、三梯隊的中等偏上收入羣體與中等收入羣體,2022年的人均可支配收入分別爲47397元和30598元,摺合每個月約爲3950元和2550元;

中等偏下收入羣體與低收入羣體,2022年人均可支配收入則分別爲19303元和8601元,摺合每個月爲1609元和717元。

結合全國14億人口的總規模,不難發現大,約有5.6億人(中間偏下戶和低收入戶)的月均可支配收入在2000元以下,即便是收入最高的那2.8億人(高收入戶),其月均可支配收入整體上也沒有達到1萬元的門檻。不僅如此,不同羣體的收入差距同樣較大,其中最低收入的20%居民,其收入水平甚至還不到最高收入20%居民的1/10。

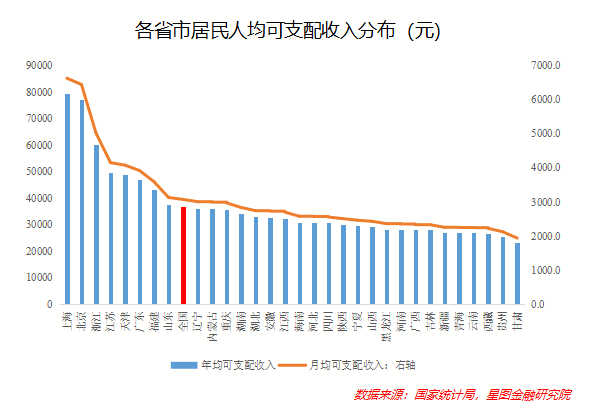

區域層面來看,國家統計局數據顯示,2022年我國31個省市自治區(不含港澳臺)當中,只有8個地區的人均可支配收入超過了全國整體水平,分別爲上海79610元、北京77415元、浙江60302元、江蘇49862元、天津48976元、廣東47065元、福建43118元、山東37560元;其餘23個地區人均可支配收入均低於全國整體水平。

若是換算成月度來看,人均可支配收入超過5000元的只有上海(6634元)、北京(6451元)和浙江(5025元),這三個省市常住人口數量之和約爲1.1億人,佔全國比重僅有不到8%;而每月人均可支配收入在3000元以下的省市多大22個,其中排名最低的甘肅,每月人均可支配僅有1939元,還不到上海和北京的1/3。

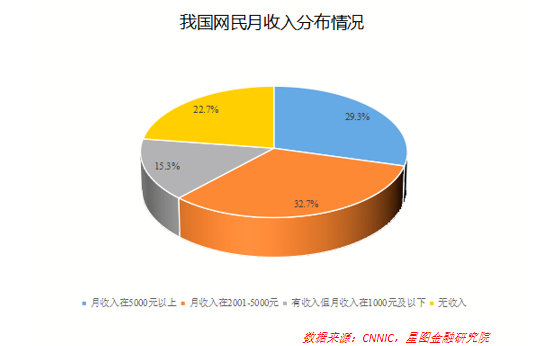

另外,中國互聯網絡信息中心(CNNIC)發佈的《中國互聯網絡發展狀況統計報告》也能說明問題。報告顯示,截至2020年12月,我國網民規模達到9.89億。其中,月收入在5000元以上的網民羣體佔比爲29.3%,約2.9億人,尚不足三成;月收入在2001~5000元的網民羣體佔比爲32.7%,約3.23億人;有收入但月收入在1000元及以下的網民羣體佔比爲15.3%,約1.5億人;還有22.7%的網民沒有收入,約2.25億人。

數據還暗示着這樣的現實:我國仍有3億多人不是互聯網用戶,這當中又以老人和小孩爲主,前者有些是依靠養老金維持生計,有些很可能還缺少最低的生活保障,而後者可能還在求學階段,基本沒有什麼收入來源。

如此一來,我國月收入低於5000元的人羣規模之龐大,很可能超出很多人的想象,而月入過萬的人口數量,無疑更是少之又少,客觀上也印證出,每個月想要獲得1萬元以上的收入,着實是不太容易。

二

那麼,月入過萬的人都在哪裏呢?

其實不難想象,由於居民收入水平與當地經濟態勢呈高度正相關,故而那些高收入人羣通常都雲集在北上廣、江浙滬等經濟社會相對發達的地區,這與前文的數據統計也是相吻合的。

進一步地,我們還可以通過行業數據來找到這羣人。

由於2022年的數據尚未公佈,這裏採用2021年的數據來加以分析。根據國家統計局的統計,2021年城鎮非私營單位就業人員年平均工資爲106837元;在19個行業大類中,年平均工資最高的3個行業分別是信息傳輸、軟件和信息技術服務業的201506元,科學研究和技術服務業的151776元,金融業的150843元,分別爲全國平均水平的1.89倍、1.42倍和1.41倍。

而收入較低的行業包括住宿和餐飲業的53631元,農林牧漁業的53819元等。而城鎮私營單位就業人員的平均工資分佈結構,大體也呈現出類似的態勢。

可以發現,只有在信息傳輸、軟件和信息技術服務業,科學研究和技術服務業以及金融業這三個行業裏,就業人員每月平均工資才更有機會超過1萬元,而其他行業的整體工資水平相對較低,除非在業內能做到特別突出的成績,否則很難月薪過萬。

不過,這三個高薪行業普遍都具有較高的門檻和各式各樣的問題。比如信息傳輸、軟件和信息技術服務業,也就是俗稱的IT行業,其工作強度之大、時間之長可謂是遠近聞名,近些年關於互聯網大廠996的討論屢見不鮮,諸如“拿命換錢”、內卷等問題也越來越不受歡迎;再如科學研究服務業和金融業,大都對於學歷有着較高要求,並且要具備過硬的專業素養和較深的工作資歷。這似乎也註定了,有資格進入到這三個行業並拿到高薪的,只有少部分人。

值得注意的是,私營單位就業人員的工資水平普遍要少於非私營單位。從數據上看,2021年城鎮私營單位就業人員年平均工資爲62884元,明顯低於非私營單位的106837元;而對於工資水平最高的三個行業來說,私營單位就業人員每年要比非私營單位的就業人員足足少賺6~8萬元。

考慮到城鎮非私營單位裏多爲央企國企,工資的差異似乎有些令人出乎意料。因爲在很多人眼裏,央企國企應該是朝九晚五、喝茶看報、收入平平的工作狀態。事實上,時代在發展,社會在進步,尤其是國家長年以來一直致力於國有企業改革,並不斷取得累累碩果,各個央企國企整體上從治理到經營能力,再到國有資本配置效率均有顯著提升,繼而也在一定程度上擡高了從業人員的薪資待遇。

這或許也可以解釋,爲什麼近兩年越來越多的人都想要擠進央企國企去工作。

三

至此,通過以上各方面的考察,相信你對國人的收入狀況已經有了一個系統性地把握。

其實,當你在北上廣深這樣的大城市裏,看慣了大城市裏的商圈林立與車水馬龍、聽慣了經濟大勢與科技熱點、穿慣了精緻的套裝或品牌、用慣了iPhone和MacBook,或許會想當然地認爲,這就是整個國家應有的模樣。

然而,你很可能不知道的是,北上廣深這四個一線城市的總面積,僅僅佔據全國的0.33%,哪怕再加上其他幾十個發達城市的面積,佔全國的比重也僅有5%左右;這便意味着,全國面積95%的土地上發生的事情,是很多人都不曾看清的存在。

比如前兩年備受熱議的“我國還有將近13億的中國人沒有出過國,10億中國人從未坐過飛機,5億中國人還沒用上馬桶”,就顛覆了很多人的認知。

所以,如果你擁有每個月七八千或者一萬元的收入,千萬不要覺得自卑或是沮喪,因爲你真的已經很了不起了。

不過話說回來,任何人都想要追求更高的收入。那麼在當前日益激烈的競爭環境下,任何人不管從事什麼行業的工作,都應該不斷地提升自身知識儲備、業務水平和各方面能力,如此方能保持自己在職場中的競爭優勢,進而可以獲得更多升職加薪的機會,只要收入能持續提高,我們自然就更有底氣去應對各種生活上的問題,無論是日常開銷還是房貸車貸。

另外,有餘力的人還可以考慮在不影響本職工作的前提下,嘗試一些新的領域。

這種情況其實並不罕見,當下有很多年輕人都不再滿足單一職業和身份的束縛,而是傾向於去選擇能夠擁有多重職業和多重身份的多元生活,以此來不斷探索自己的興趣和事業發展的可能性,這就是所謂的“斜槓青年”,現已成爲年輕羣體的一種流行風尚和生活態度。

某種意義上講,加入到“斜槓”行列同樣是拓展更多收入來源、增加財富積累的一種方法,如果拿一份收入還不足以讓自己過得更好,那麼兩份三份肯定會有大幅度改善。雖然我們不能要求人人都得身兼數職,但若是時間和精力允許,多去嘗試總歸沒有壞處。

在此,也祝願每一個努力奮鬥的人,都能夠獲得應有的回報。