作者:George

來源:洋愷宏觀

歐盟應該是世界上福利最好的經濟體之一,根據OECD(經合組織)的統計,歐盟大部分成員國日均工作時長不超過6小時,其中德國日均工作時長僅爲5.2小時,法國則爲5.8小時。相比之下,東亞國家加班文化盛行,韓國日均工作時長爲7.8小時,中國則爲9.2小時。去歐盟旅遊可以發現,很多員工在下午4點以後就早早下班,有些甚至開始享受一週四天的工作制。而且歐盟法律還規定各成員國必須授予員工至少4周的帶薪休假,因此每到夏季和冬季歐洲都有大批遊客去世界各地度長假。

但奇怪的是,雖然歐盟工作時間很短,假期又很長,但歐盟的人均收入及福利水平卻明顯高於勤勞的東亞人,歐盟人均GDP將近4萬美元,西歐地區則超過5萬美元,生活水準高於東亞的日韓地區,也高於我國沿海地區。爲什麼不愛加班的歐盟人均收入會高於熱衷加班的東亞呢?一部分原因在於歐盟有老本可以吃,作爲第一次和第二次工業革命的誕生地,歐盟在衆多高科技領域依然保持優勢地位,可以靠技術附加值從世界各地賺取利潤。

但更重要的原因在於,過去30年裏,歐盟享受了太多外交紅利。

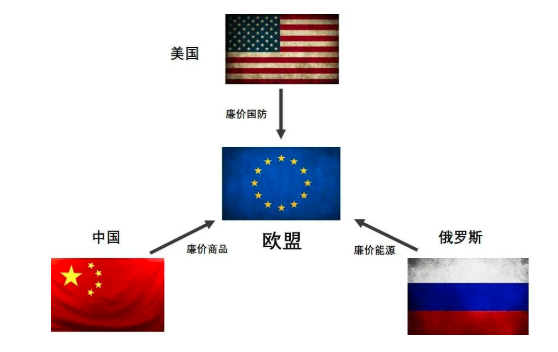

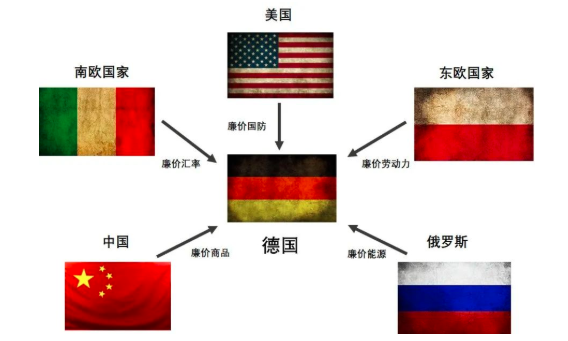

在中美俄之間騎牆,使歐盟獲得了巨大的經濟利益:

1991年蘇聯解體後,歐共體失去了一個可怕的敵人,蘇聯的繼承人俄羅斯奄奄一息,完全沒有能力發動大規模戰爭。中國則加速改革開放,承接了大量勞動密集型產業。此時的美國,正處於國力巔峯期,但由於意識形態和歷史原因,美國仍將戰略矛頭對準中俄。歐洲人突然發現,他們獲得了一個在美國和中俄之間騎牆的機會,利用美國和中俄的矛盾,來撈取經濟利益。

俄羅斯有着豐富的能源,因此從90年代開始,西歐特別是德國開始大力推進歐俄能源合作。1998年德國總理施羅德上任後,針對德國本土油氣資源匱乏的特點,施羅德將俄羅斯視爲最重要的合作夥伴。爲此他不惜冒着得罪英美的風險多次訪問俄羅斯,奠定了德俄能源合作的基石。大名鼎鼎的“北溪1號”就是在施羅德的主導下修建的,該管道年輸氣量高達550億立方米,足以滿足德國一半的用氣需求。爲了保證項目進度,施羅德在卸任總理後還擔任俄羅斯能源企業高管,維護着德國的能源生命線。

歐盟天然氣管道分佈圖:

憑藉俄羅斯的能源管道,歐盟獲得了極低的能源價格,在考慮海運費的情況下,歐盟的能源成本僅爲東亞的1/2,這是爲什麼歐盟可以在人工成本較高的情況下維持製造業競爭力的關鍵。歐俄能源合作,既讓俄羅斯賺取了豐厚的油氣收入,也讓歐盟大幅壓低了工業品生產成本。

東歐地區無險可守,一個強大的俄羅斯對歐盟始終是個威脅:

俗話說世界上沒有免費的午餐,對歐盟來說,俄羅斯雖然可以爲其提供廉價的能源,但一個強大的俄羅斯也會對歐盟造成地緣威脅。東歐地區地勢平坦,幾乎無險可守,歷史上歐洲經常遭到來自東面敵人的威脅(包括匈奴人、蒙古人、蘇俄人等)。因此無論俄羅斯多麼想融入西方,都會被拒之門外,因爲西歐人知道,憑藉地緣壓制,一旦俄羅斯成功崛起,整個西歐加起來都不是對手,跟俄國人合作無異於與虎謀皮。

如果是在古代,歐洲人可能會嘗試修建長城或者依靠河流(主要是多瑙河)來抵禦東邊的威脅。但在現代,歐洲人找到了新的辦法,那就是投靠美國,依靠美國的軍事保護來抵禦俄羅斯的威脅。

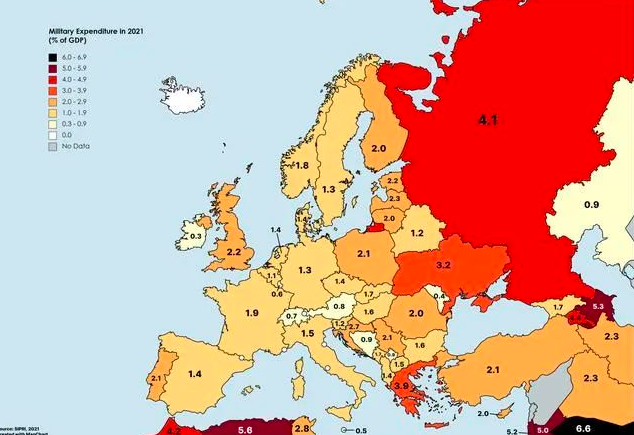

北約的存在,使歐盟節省了大量軍費開支:

歐洲各國軍費開支佔GDP比重:

憑藉北約這一機制,美國不僅爲歐盟提供了覈保護傘,還在歐盟部署了大量軍隊,依靠集體防衛原則威懾俄羅斯。在這種背景下,冷戰後歐盟各國大幅削減了軍費開支,大部分國家軍費佔GDP比重不到2%,遠低於美俄。歐盟財政省下了一大筆錢用於給居民增加福利。不僅如此,開支巨大的駐歐美軍每年還能拉動周邊就業,可謂一舉兩得。

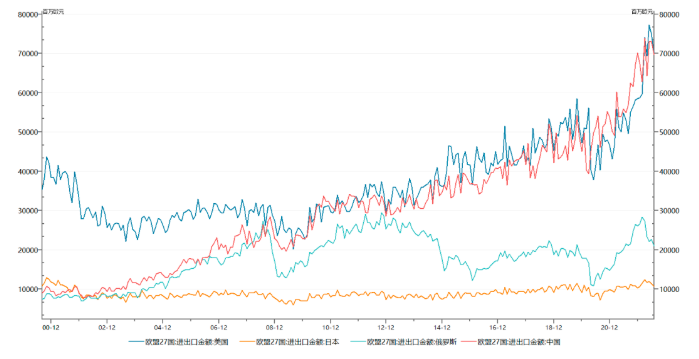

中國逐漸取代美國成爲歐盟最大貿易夥伴:

90年代以來,中國憑藉低廉的勞動力價格,成爲世界工廠,這也給歐盟帶來巨大好處。由於中歐之間沒有地緣和歷史矛盾,雙邊經貿往來飛速發展。2020年以來,中國持續成爲歐盟最大貿易夥伴,來自中國的廉價商品大幅壓低了歐洲人的生活成本,使其經歷了二十多年的低通脹時代。同樣一件衣服,歐盟的人工生產成本可能是中國的4-6倍,中國製造,大大擡升了歐洲人的生活品質。當然了,作爲中國最大貿易順差來源地,歐盟的進口需求也爲中國創造了上千萬個就業崗位。中歐雙方可謂是互利共贏,算得上天然的合作夥伴。

因此過去三十年裏,憑藉俄羅斯提供的廉價能源、美國提供的廉價國防、中國提供的廉價商品,歐盟不僅維持了經濟繁榮,也基本滿足了國防安全需求。歐盟的外交政策也一直嘗試在中美俄之間保持微妙平衡,反戰主義和普世價值在歐盟內部很有市場,因爲世界越和平,道德制高點的作用越大,歐盟就越能享受到這種巨大的經濟好處。

用廉價能源對衝福利社會下的高昂人力成本、用美國的軍事保護對衝俄羅斯的安全威脅、用廉價商品對衝寬鬆經濟政策帶來的通脹壓力,依靠這種層層相扣的巧妙地設計,歐盟得以在經濟和外交上實現了多重平衡,使其成爲世界上生活質量最高的地區。工作強度遠低於東亞,人均收入卻不遜色於美國,成爲世界上幸福指數最高、最吸引移民的地區。

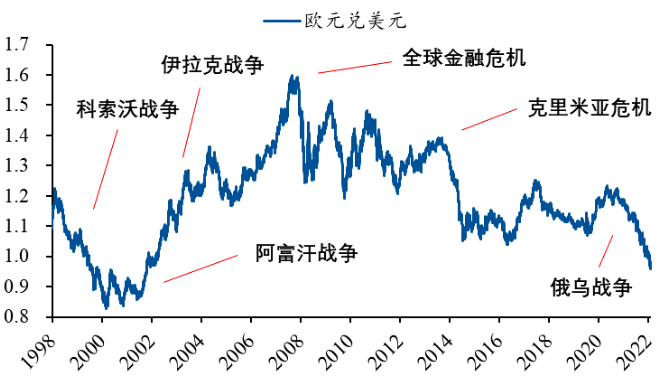

歐元匯率表面上取決於歐美貨幣政策,實質上取決於國際形勢:

但歐盟的這套經濟模式卻嚴重依賴外交環境,中美俄關係太差或者太好都會導致這套模式的瓦解。在2018年以前,美國和中俄維持鬥而不破的格局,歐盟尚可在兩大陣營之間左右逢源。2018年之後,隨着中美貿易戰的爆發,世界上兩個最強大的國家走向全面對立,歐盟這套左右逢源的經濟模式就越來越難以爲繼了。2022年俄烏戰爭,正式宣告歐盟騎牆政策破產,它將被迫在經濟利益和安全需求中做出選擇。長期來看,歐盟經濟將無可奈何地陷入衰退之中,過去那種呼籲全球化、環保、平等的左翼主張很難再帶來好處,整個社會右轉成爲必然。

事實上歐盟並非一個統一的國家,作爲一個內部有殘缺的政治實體,歐盟天生就存在兩大問題。一個是財政和貨幣不統一的問題,帶來了南歐國家和北歐國家的矛盾;另一個是能源利益和國防需求不統一的問題,帶來了西歐國家和東歐國家的矛盾。

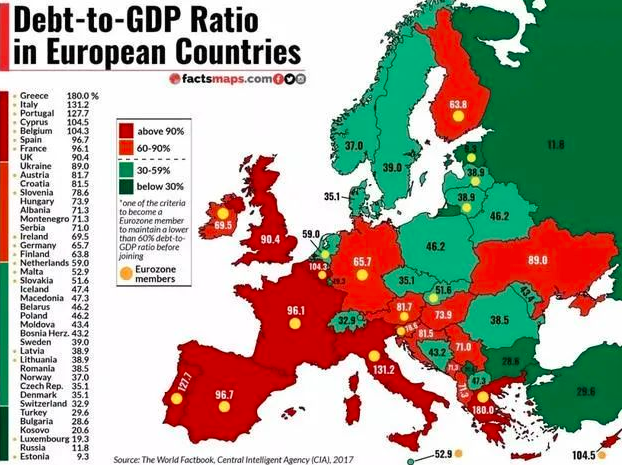

南歐國家債務率(總債務佔GDP比重)普遍偏高:

作爲一個聯盟組織,歐盟雖然有統一的央行和統一的貨幣,但卻沒有統一的財政政策。歐元成立以來,德國等北歐國家憑藉強大的製造業競爭力,把南歐(特別是希臘、意大利、西班牙)國家的工業全部擠垮。由於採用統一貨幣,希臘等國無法依靠匯率貶值等手段維持產業競爭力,只能眼睜睜看着本國產業被悉數摧毀。不僅喪失了大量就業崗位,也失去了重要的稅收來源,不得不走上了舉債維生的道路。這也是2010年歐債危機爆發的重要原因。

如果是在中國,憑藉統一的財政制度,在對外開放中受益頗豐的沿海地區每年必須向中央繳納大量稅收,中央再通過財政轉移支付的方式扶持中西部地區,以維持區域平衡。如此一來,中西部地區雖然面臨人才和產業流失的問題,但也能通過財政獲得一定補償,這是一個大家都能接受的局面。但歐盟的問題在於,最大的受益者——德國、荷蘭等製造業強國,拒絕對南歐進行財政轉移支付。德國人將歐元誕生後的經濟奇蹟視爲自己的功勞,並將區域分化的原因歸結於南歐人的懶惰,儘管德國人的工作時長比南歐人更短。這引起了2010年歐盟內部的第一次分裂,希臘、意大利等國差點退出歐元區。直到最後德國才勉爲其難牽頭推動高達數千億歐元的財政救濟,但條件是希臘人必須實施財政緊縮方案。歐債危機算是得到初步解決。

“北溪”管道意味着德國在不用承擔軍事義務的同時還可以享受來自俄羅斯的經濟好處:

財政和貨幣不統一的矛盾或許好解決,但能源利益和國防需求的矛盾卻很難解決。東歐國家(特別是波蘭、立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞等)身處對抗俄羅斯的第一線,他們與俄羅斯有深刻的歷史仇恨,也隨時擔憂被俄羅斯吞併,所以從現實利益角度它們必然是反俄的。不僅主張對俄強硬,也希望德法等核心國家能對其提供一定的軍事支持。特別是2014年克裏米亞危機之後,面對俄羅斯的擴張勢頭,東歐國家普遍擔心自己成爲下一個烏克蘭,因此希望德法能出面,帶領歐盟遏制俄羅斯的武力擴張。

但這種希望最終卻落空了,在廉價能源的誘惑下,德法選擇了綏靖政策。2015年初,德國和法國以用氣需求得不到滿足爲理由,強迫烏克蘭與俄羅斯和談,簽署了《明斯克協議》,該協議不僅要求烏克蘭默認克裏米亞被割讓,還要求烏克蘭承認頓巴斯地區的自治權利。這份協議被烏克蘭人視爲喪權辱國,也讓東歐各國對德法的安全承諾失去了信心。他們普遍認爲,一旦有一天本國遭到俄羅斯入侵,德法依舊會爲了俄羅斯的能源出賣東歐的利益。也就是2015年開始,東歐各國加快了倒向美國的過程,特別是在拜登上任之後,東歐大多數國家的外交政策幾乎是跟隨英美而不是德法,這成爲歐俄和談的重大阻礙。

開戰前德國僅願向烏克蘭提供5000頂頭盔,成爲援助最少的西方大國。

這次俄烏戰爭爆發後,德國成爲援助烏克蘭裏面最消極的歐洲國家。開戰之前德國僅承諾向烏克蘭提供5000頂頭盔,儘管如此,最後這5000頂頭盔並沒有交付給烏軍,淪爲口頭支票。3月之後,儘管西方各國都加大了對烏援助,但德國更多口惠而實不至,武器交付可謂能拖就拖。德國的態度不僅讓烏克蘭大爲嫌棄,也讓東歐國家強烈不滿,因爲這些國家歷史上都充當過綏靖政策的犧牲品。作爲對比,英美對烏克蘭的援助倒是不遺餘力(儘管英美更多是爲了拱火)。東歐國家選擇用腳投票,它們不僅在外交上進一步與英美綁定,也在武器訂單上更加偏向英美,因爲它們擔心有一天與俄羅斯開戰後德法會限制彈藥出口,這樣即便有再多的德制/法制武器也只能成爲擺設。歐盟內部出現了一道深深的裂痕,繼南歐與北歐的財政矛盾後,東歐與西歐之間的安全矛盾也被擺上檯面。

俄烏戰爭後德國被推到風口浪尖之上,作爲歐盟最發達的國家,德國享受到了最多好處,卻未能履行對應的義務。

德國是冷戰後國際秩序最大受益者之一:

冷戰後,德國與日本的發展呈現截然不同的走勢。日本陷入“失去的三十年”,人口老齡化問題嚴重,低增長、低利率、高債務成爲日本經濟標籤,整個社會似乎失去了活力,創業文化被壓制,大量年輕人躺平。作爲對比,同樣面臨老齡化問題的德國經濟卻蒸蒸日上,GDP總量也有趕超日本的勢頭。爲什麼會這樣呢?因爲德國擁有歐盟提供的外交和經濟紅利。

冷戰時期,德國身處對抗蘇聯的第一線:

冷戰時期,德國的地緣環境比日本惡劣得多,德國身處對抗蘇聯的第一線,一旦北約和華約爆發戰爭,德國首當其衝,爲此聯邦德國必須維持一支龐大的陸軍。由於此時中國尚未崛起,日本可以充當亞洲老大,在東亞產業分工裏佔盡好處。

冷戰後,德日的地緣環境完全逆轉過來。東歐國家從蘇聯陣營轉向西方陣營,俄德之間出現大量緩衝國(包括波蘭、立陶宛、烏克蘭等),德國不用再擔心來自俄羅斯的威脅。日本的地緣壓力則越來越大,因爲與日本隔海相望的中國無論經濟實力還是人口規模都遠超曾經的蘇聯。由於有緩衝國的存在,德俄可以放開手合作。與之相反,中日關係則時不時會受到臺灣和釣魚島問題的衝擊。

中日油氣管道之爭:

憑藉緩衝國的存在,德國可以放心大膽與俄羅斯搞能源合作,享用廉價的俄國油氣。日本也想從俄羅斯進口油氣,但一方面是因爲日俄存在領土爭端,兩國經貿合作受限;另一方面日本在遠東油氣管道上必須與中國競爭(比如“安大線”與“安納線”的分歧),俄羅斯的遠東油氣管道,日本與中國最終各分到運輸量的一半。由於能源價格高於德國,日本人必須大量加班才能維持與德國人相同的競爭力。

不僅如此,由於中日矛盾的存在,中日關係遠不如中德關係密切。儘管日本離中國更近,船運費更低,但日系車在中國賣得就是不如德系車好。中國也一躍成爲德國最大市場,每年德國都要向中國大量出口機械設備、汽車、精密儀器等高附加值產品。

另一方面,東歐國家加入歐盟後,爲德國提供了源源不斷的年輕勞動力。德國位於歐洲中部,相當於歐洲的十字路口,東歐的年輕人外出打工通常會把德國作爲首選。不僅是因爲德國經濟實力雄厚,也是因爲德國是發達國家裏面離東歐最近的,去德國打工遠比去英國、法國打工更方便。因此德國也成爲歐盟東擴最大贏家,8000多萬德國人裏面有四分之一有移民背景,是全球僅次於美國的移民國家。德國的移民裏面很多又是東歐移民,包括波蘭、羅馬尼亞、匈牙利等,這些移民不僅相對年輕,學歷還普遍較高,文化也與德國接近,這就極大緩解了德國勞動力不足的問題。

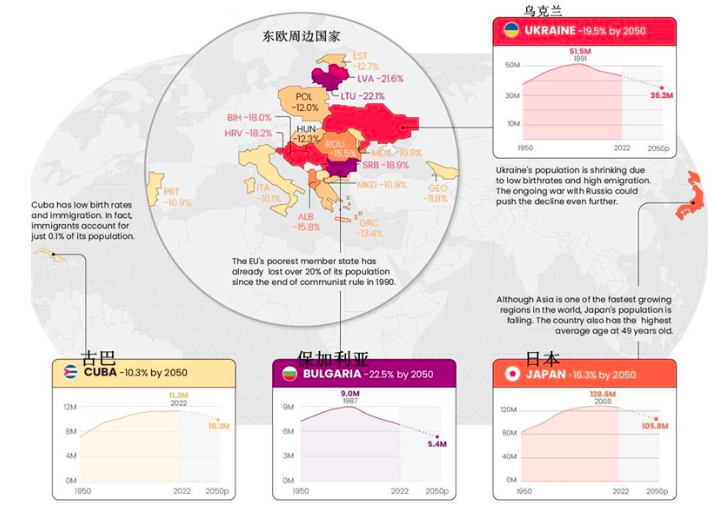

來自西歐的人口虹吸,使東歐成爲世界上人口下降最快的地區:

東歐勞動力涌入雖然使德國經濟保持興盛,但卻加重了東歐各國人口流失的問題。90年代以來,東歐各國人口普遍下降,保加利亞、立陶宛等國人口下降了20%,羅馬尼亞下降了15%,波蘭和匈牙利則下降了12%,而且流失的大部分是年輕人。東歐的人口結構急速惡化,這也是東歐國家對德法不滿的原因之一。

相比之下,日本很難像德國那樣從東亞源源不斷抽取勞動力,儘管有幾十萬中國人和韓國人去日本打工,但對緩解日本勞動力萎縮杯水車薪,日本也成爲世界上老齡化最嚴重的國家。

不僅如此,德國相比日本的另一個優勢在於低估的匯率。在歐元誕生之前,作爲貿易順差方,德國馬克和日元經常被要求升值,這就大大削弱了日德製造業競爭力。特別是廣場協議之後,由於匯率升值,日德經濟雙雙衰退,90年代日本經濟低迷的同時,德國也成爲“歐洲經濟病夫”,經濟增速長期低於歐盟平均水平。

但歐元誕生後,德國經濟重新煥發了第二春。以意大利、西班牙、葡萄牙、希臘爲代表的南歐國家製造業競爭力很弱,每年都要產生大量貿易逆差,這在歐盟內部抵消了德國龐大的貿易順差,最終拉低了歐元匯率。憑藉弱勢歐元這一匯率武器,過去二十年德國長期保持世界第一大貿易國的頭銜,也成爲全球化最大贏家。南歐國家則叫苦不迭,同樣的歐元匯率,對德國來說可能是低估,對意大利可能就是高估,南歐國家陷入去工業化的困境。

相比之下,日元匯率則被美國盯得死死的,在90年代和00年代,美國不允許日元隨意貶值,以削弱日本製造業競爭力。直到2011年美國決定重返亞太後,出於聯日反中的戰略需求,美國政府才允許日元貶值,隨即日本政府纔敢推出“安倍經濟學”,用貨幣寬鬆預期引導本國匯率貶值。但與德國相比,90年代以來日本外貿很不景氣,外需佔GDP比重僅30%左右,遠低於德國的70%。不僅如此,日本還出現了貿易逆差,出口從經濟的拉動項變爲拖累項。

德國成爲歐盟這套機制的最大受益者,它不僅可以享受來自東歐的廉價勞動力、來自南歐的廉價匯率,還能依靠歐盟彌補自身政治地位的不足,一舉擺脫了戰敗國地位。何曾幾時,德國人發動一戰二戰,只爲了獲得歐洲共同市場;如今,德國依靠歐盟這個組織,以兵不血刃地方式實現了曾經的目的。如果說美國從全世界吸血,那德國就是從全歐洲吸血,二者都是世界上最富裕的國家。

但德國在享受好處的同時,卻沒有承擔對應的義務,這是其遭到大多數歐盟成員國嫌棄的原因。中國富裕的廣東和江浙,每年都要向中央上繳大量財稅以扶持中西部地區;德國在佔盡歐盟好處的同時,卻不願意掏錢接濟歐盟的落後國家。最多隻願意借貸,而且必須附加很多政治條件,以圖控制它國財政。這讓很多債臺高築的南歐國家不爽,因爲它們必須爲德國的貿易順差買單。

更重要的是,冷戰後東歐成爲歐盟對抗俄羅斯的第一線,波蘭、立陶宛、羅馬尼亞等國隨時擔憂遭到俄羅斯入侵,爲此不得不大力增加在軍事上的投入。過去歐俄的能源管道專門途經東歐,讓沿線國家可以徵收一定的“過境費”,作爲其充當德俄緩衝國的補償。但德國後來卻修建了“北溪”管道,試圖繞開東歐單獨跟俄羅斯合作,以節省這筆“過境費”。這讓東歐國家強烈不滿,自己衝在前面爲德國擋刀子,德國卻躲在後面跟俄羅斯談笑風生,這也是爲什麼東歐國家視“北溪”管道爲眼中釘的原因。

德國就跟明朝末年的江南士紳一樣,在享受權益的同時拒絕履行義務。明末的江南一方面向北方各省傾銷茶葉、絲綢、瓷器等高附加值商品,以致於大量白銀從北方流入江南,造成中國北方嚴重的通縮問題,最後老百姓因爲交不出稅而造反。另一方面江南士紳帶頭抵制向中央繳納工商稅,儘管此時女真人已經成爲明朝最大威脅,但江南士紳認爲女真與江南隔着華北,戰火落不到他們頭上。這些人對華北同胞的戰爭苦難無法感同身受,反而是將自己的利益凌駕於整個國家之上。最終,江南士紳爲自己的狹隘付出代價,等待他們的將是農民軍的仇恨和女真人的屠刀。

烏克蘭危機以來,德國也成爲世界上唯二的陷入外交被動的國家。在俄烏戰爭前,由於國防依賴美國,又捨不得放棄俄國的廉價能源,德國既沒辦法在外交上阻止拜登拱火烏克蘭局勢,又沒辦法在軍事上阻止普京的戰爭決心,最終只能眼睜睜看着俄烏打起來。在俄烏戰爭爆發後,德國既不願意徹底得罪俄羅斯,又必須做個樣子給東歐看,因此只能扭扭捏捏向烏克蘭提供武器,正因如此,德國在被俄羅斯威脅的同時還得忍受烏克蘭人的辱罵。

中間路線用得好的時候就是兩頭討好,用不好的時候就是兩頭捱罵,德國就屬於後一種情況。時至今日,它既享用不到俄羅斯的廉價天然氣,又因爲得罪東歐而失去對歐盟的領導權。如果俄烏局勢進一步升級,德國的外交環境只會更糟糕,未來幾年經濟衰退已成定局。

21世紀以來,德國看似光鮮亮麗的經濟,實質是建立在對歐盟的吸血之上。東歐的年輕移民+俄國的低價能源+南歐的貿易逆差支撐了德國的經濟繁榮,一旦這些失去以後,德國經濟會被逐漸打回原型。事實上這20年來,德國在互聯網、人工智能、新能源車等新興領域並沒取得太大成就,互聯網革命的盛宴基本被中美平分,德國本土並沒有誕生多少IT巨頭。汽車一度是德國支柱產業,汽車工業佔德國GDP10%左右,但目前新能源車革命如火如荼,德國引以爲豪的燃油車可能會被逐步淘汰,新能源車領域則是中美的天下。

不僅是德國,法國也因爲俄烏戰爭聲名掃地。馬克龍和朔爾茨,這兩個90年代後才崛起的政客,長期生長於全球化的溫室之中,對國際關係的殘忍和爾虞我詐缺乏深刻認知。相比之下,作爲完整經歷過冷戰、擁有50年外交經歷的拜登,無論老辣程度、狠心程度都遠在大多數政客之上。他最擅長的事就是通過不斷示弱來麻痹對手,引誘對手犯錯。靠着這招,2020年拜登扳倒了特朗普,2022年又迷惑了普京,使普京誤認爲其軟弱可欺。90年代以來,中俄和德法不斷走近,一個反美陣線逐漸形成。俄烏戰爭前中俄的能源貿易甚至打算用歐元來結算,如果能夠成功實施,無異於邁出了去美元化的重要一步,眼看橫跨亞歐大陸的“中俄德法四國機制”正逐漸成型。但俄烏戰爭的爆發,以及俄軍兵敗基輔,使歐亞合作機制化爲泡影,德國和法國淪爲美國的提線木偶。

另一方面,拜登只用了一年,就毀掉了德國整合歐洲的夢想,讓德俄被迫反目成仇,使德國三代人(科爾、施羅德、默克爾)的努力付諸東流。下一步,拜登還會將觸手伸向東亞,在臺灣複製烏克蘭模式,繼挑唆德俄矛盾之後挑唆中日和中韓矛盾,未來東亞局勢亦不容樂觀。

歐盟是悲劇的,但歐盟的悲劇大部分都是自己造成的。作爲世界前三的經濟體,歐盟幻想可以依靠美國提供軍事保護,爲此不惜讓渡外交主導權,最終卻被美國牽着鼻子走。相比之下,印度雖然經濟實力遠不如歐盟,但印度至少願意砸錢搞國防,以此來維護外交獨立性。這也是爲什麼俄烏戰爭爆發以來,印度可以在美俄之間兩頭討好,歐盟只能被迫在美俄之間選邊站的重要原因。對一個大型經濟體而言,獨立的外交和國防是再多錢也無法衡量的,大多數時候看似無用,但關鍵時刻卻能避免受制於人。這對我國也是一種警醒,所謂的能源安全、糧食安全、國防安全、科技安全、經貿安全並不是一句空話,如果平時不大力維護,等到戰時再想補救就來不及了。

未來幾年,歐洲的形勢會越來越嚴峻,核戰爭的陰雲密佈在這片古老的大陸,猜忌和恐懼會讓歐盟各國之間的裂痕越來越大,從左翼轉向右翼或許只是時間問題。曾經引領人類歷史走向的歐洲文明,或許只能在過去的事蹟中尋找榮光了。