《三體》故事的起源,是三體星人想殖民地球。

在前往地球的征途中,他們發射了兩個量子機器人——智子,光速趕往地球,破壞粒子加速器的實驗結果,務必在三體星人抵達地球前,把人類科技鎖死在四維空間裏。

封鎖的效果很明顯。

當面壁者“羅輯”從休眠中甦醒後,看到人類社會先進的人工智能與各種設備儀器,一度以為三體威脅已經解除。可實際上,人類多年來發展的只是應用類工程技術,科技理論仍停留在他休眠前的水平。

這一點,在後來的水滴戰役中,體現得淋漓盡致:滿載全人類希望的太空戰艦,在小小的水滴面前,脆弱如蟬翼一般。

科技代差造成的降維打擊,讓人類第一次感受到絕望。而在技術封鎖背後,折射出的是整個三體世界的宇宙觀:

1.生存是文明的第一需要;

2.文明不斷擴張與增長,

但宇宙中物質的總量保持不變。

加上技術爆炸假説與猜疑鏈,共同構建出一套赤裸裸的叢林法則:在看不見對方的黑暗森林中,每個文明都是帶槍的獵人。誰的技術落後並率先暴露,就會面臨被奴役或清除的絕境。

殘酷,黑暗,卻無比真實。

不過,三體星人畢竟是虛構的,作者大劉對宇宙社會學的猜想,更多源於對現實世界的觀察。

01

大分流

歷史研究中,有兩個“天問”。

一個是李約瑟之問:為什麼中國科技長期領先於其他文明,到19世紀卻突然衰落?

另一個是韋伯之問:為什麼資本主義萌芽最先誕生於中國,工業文明卻在英國率先發生?

美國學者彭慕蘭曾試圖作答,所著的《大分流》一時轟動了西方學界。核心觀點為:西方相對東方,在19世紀前,並無任何優勢。唯一的區別,在於煤炭的分佈位置。

明清兩朝,中國儘管幅員遼闊,經濟區與能源區卻嚴重分離——繁榮之地遠在江南,煤礦卻多在北方。在以畜力交通為主的時代,運輸十分困難。

與之相對的,英國因為國土狹小,礦脈無論處在何地,都不會距離倫敦太遠,為18世紀中葉開始的工業革命,提供了源源不斷的燃料。

可以這樣説,彈丸小邦能先發制人,成就日不落帝國的輝煌,煤炭是最大功臣。

也正是煤炭這一能源的出現,讓清朝與英國出現了“大分流”。

百年後,相似的劇情,在大西洋彼岸重新上演。

1859年,第一口現代意義的油井——德雷克井,出現在美國賓夕法尼亞州,石油工業就此開啟,同時奠定了美利堅稱霸電氣時代的基礎。

在隨後的歷史進程中,這些先發國在世界舞台上,擁有了制定遊戲規則的權利。並通過這些規則,削弱、限制後發國的發展,長期在國際關係中維持優勢:

一戰,協約國獲勝,英、法、美挾勢建立“凡爾賽-華盛頓體系”,制定世界新秩序。戰敗國與廣大被殖民的落後國家,受到極大的限制。

二戰,軸心國戰敗,美、英、蘇三巨頭又建立了“雅塔爾體系”,隨後全球進入美、蘇兩極爭霸時期,世界被劃分為兩個陣營。

1974年,美國與沙特達成石油美元協議,將本國貨幣與世界交易量最大的商品掛鈎,構成霸權的基石。

直到蘇聯解體,美利堅已獨步全球,憑藉經濟、軍事、科技等全面優勢,在技術上卡脖子,收割世界。

以上種種限制,與三體中的智子所為,頗有相似:利用技術代差優勢,在全球有限的資源中,維持強勢文明的擴張需求。

然而,在核威懾的今天,國與國之間已無法通過大規模熱戰,來重塑利益格局。所以,適用數千年,通過戰爭達到目的的方式,轉移到了經濟和商業層面上的競爭。

碳中和,就是現代社會,維持國際代差格局的新規則。

02

陽謀

《零碳社會》的作者傑米裏·裏夫金曾斷言:碳泡沫是人類歷史上最大的經濟泡沫。而化石燃料文明的崩潰,很可能發生在2023-2030年之間。

那麼,誰能取代其地位?列國政府將目光投向核能、光能、風力、水力等新能源。

而在新能源之上,以歐洲日本為首的發達國家,還畫出了一幅更宏偉的藍圖——碳中和。

2015年,196個國家和地區一致通過《巴黎協定》,提出要“把全球平均氣温升幅控制在工業化之前2℃以內。”

全球碳中和的目標自此真正開始。

這裏必須要強調一點:碳中和除了是一個環保概念,更是一個政治經濟概念——在全人類生存威脅的大是大非面前,這是天然的政治正確。

否則,就別想擠入全球化的隊伍中。

但眾所周知,只要有生產,就會有碳排放。而想要達到碳中和,就必須減少碳排放,並回收多餘的碳。

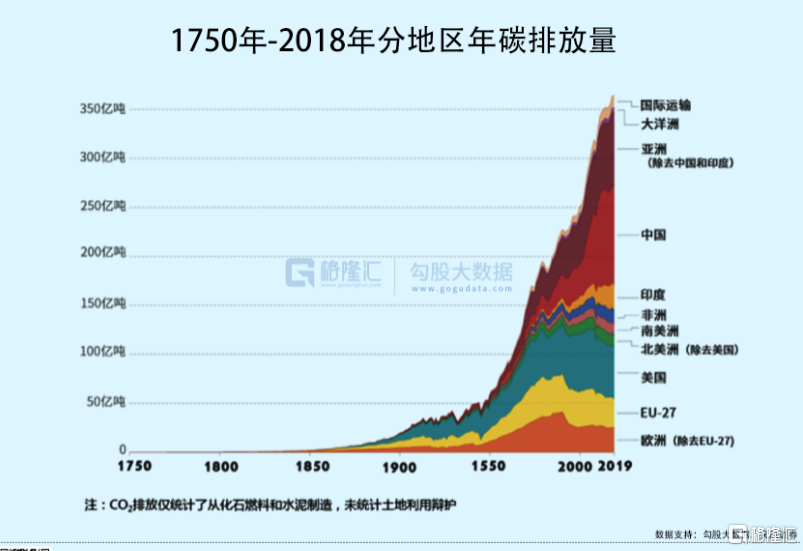

西歐與北美地區的發達國家,經過兩個多世紀的工業化,碳排放最高的時期早已過去,已經基本實現“碳達峯”。同時,因為科技樹的枝幹相對繁茂,有餘力通過新技術發展,漸漸減少碳排放。

只是,在自己上岸後,它們開始以碳排放不達標為由,向發展中國家施壓,還讓一切覺得理所當然。

仍在發展中的國家,不僅工業化尚未完成,科技成長也仍有很長的路要走,還要因為自身的碳排放,向其他國家購買“配碳額”。

為了融入全球經濟圈,一面要催動工業化和科技樹成長,一面又要在成長過程中為自己排放的碳買單——對所有後發國家而言,這明顯是一種壓制。

一如“凡爾賽-華盛頓體系”和“雅塔爾體系”。

所以碳中和的真相,是發達國家的貿易壁壘:用限制商品出口、限制能源進口,完成對發展中國家的雙殺。

如果不遵從規矩,不僅名義上要揹負不顧人類大義的罵名,還要遭受“主流世界”的孤立。在全球化的時代,這是不可承受之代價。

所以,“碳中和”三字,首先是第一、第二世界維持現有秩序的階梯,其次才是環保概念。

這很容易看出來,規則的制定者也不屑於掩飾。陽謀之所以比陰謀更令人無奈,就在於即便明白了也無計可解。

除非制定規則的人,自己打破規矩。

03

背叛

“轟隆隆的蒸汽機冒着滾滾的濃煙,工廠裏揮汗如雨的工人正在揮着鐵鍬將煤泥投擲向燃燒爐;臉龐黢黑的孩子挎着個小小的籃筐,他不住地在煤礦四周彎下身子撿起煤塊,以便晚上賣得個好價錢換一頓餬口飯。”

這樣的場景,在18世紀的英國,相當常見,象徵着曾經帝國的榮光。

百年匆匆,2015年12月18日,因持續惡化的煤炭行情等因素,英國煤炭公司正式宣吿關閉英國最後一個地下煤礦“凱靈利”。 這意味着,始於300年前工業革命時期的英國煤炭工業,徹底吿別歷史舞台。

英國政府還承諾,將在2025年前關停全部燃煤電廠,逐步淘汰煤炭使用。

然而世事的發展,總是不及預期。

2020年10月,為減少對俄羅斯能源的依賴,英國政府曾批准一個耗資1.65億英鎊的煤礦開採計劃。但在環保組織的輿論控訴下,該項目在2021年遭到暫停。

可到最近,隨着俄羅斯終止向歐洲運輸天然氣,在關閉最後一座地下煤礦近7年後,4月25日,對煤礦項目的新審查開啟了。如果通過,這將是英國30年來建設的首個地下深井煤礦。

從吿別過去,到重新拾起,不過短短几年。

除此之外,外媒聲稱德國與法國已經計劃放棄碳中和目標,反而要大力發展煤炭。

比如曾經的“退煤先鋒”德國,目前已經宣佈建立戰略煤炭儲備,並重新啟動早就退役的燃煤火電廠,到明年冬天,總容量可能會增加8- 34GW。

意大利也表示,如果發生“能源絕對短缺”,國內兩家現役火電廠將滿負荷運轉。

這些都可以理解。目前歐洲地區的天然氣價格,暴漲數倍,很多民眾日常做飯,都不敢把火開到最。

在生存問題面前,遊戲規則不值一提,即使是自己曾經極力倡導的碳中和規則。

凡是生存發展,必然是要耗費能源,造出更多的污染與碳排放,這是最基礎的物理規律。

曾經,站在人類文明“燈塔”上的“先進國家”,以全人類生存之大義,通過碳中和,名正言順地限制發展中國家的發展。

但歐美髮達國家在完成工業化升級完成科技與資本積累之後,可以通過進口大部分的生存所需來維持它們體面精緻的生活,卻有意無意地忘記了,這些物資的從生產到送到它們手上的過程中其實也是有更大量的碳排放,只是污染和碳排放在發展國家而已。

如果真的完全去全球化,一切生存所需都需要自給自足,其實它們會發現,它們的污染和碳排放,不會比發展中國家少。

這是一個被有意忽略的真相。

04

亮劍

大分流的故事,還有後續。

在相對和平的年代,中國崛起已然成為世界進程最重要的篇章。而回顧前兩次大分流,歷史主角的崛起,能源是背後突出的情節。

最高峯時,中國佔全球能源需求的63%。但人盡皆知,我們的石油並不算豐富,因為人口眾多、消耗巨大,大部分都依賴進口。

這樣看來,碳中和對我們到底有沒有好處?我想從一個歷史典故説起。

戰國末期,面對威脅益深的秦國,韓國君臣想出一條“疲秦之計”:派出水利專家鄭國入秦,説服秦王修建水利工程,藉此消耗敵國的人財物力。

工程過半,因為耗資過巨,秦人終於發現陰謀,欲殺鄭國。

將死之際,鄭國卻進言秦王政:修此渠,韓國無非苟延數年;於秦國,卻是萬世之利。

嬴政覺得言之有理,下令工程繼續。耗費十年,長達300裏的“鄭國渠”終於完工。原本貧瘠的關中平原,很快變得沃野千里,為秦滅六國提供了充足的物質保障。

這八百里秦川,直到後世大唐,一直是全世界最富裕的地方。

間諜的遺作,鄭國渠

歷史總是驚人的相似。

因為轉型新能源,需要極為巨大的投入。我們可以把碳中和理解為發達國家對後發國家的“疲秦之策”。

而“疲秦之策”如果消化得好,遲早會成為“強秦之道”,重演歷史故事。

首先,在高舉“拯救全人類”大義的旗幟下,歐美對發展中國家商品苛以高昂“碳税”的跡象,越來越明顯。

站在這個角度,與其將來被動挨打,不如趁早主動求變。

其次,通過碳中和,降低對化石能源的依賴,本身也符合我國能源安全的戰略需要。

長久以來,中國對外能源的依存度都過高,石油和天然氣分別為73%和43%。如果遭遇不確定因素,社會的經濟發展將受到嚴重影響。

比如著名的“馬六甲困局”。

另外, 不論是水電、風電、光伏還是核電,從本質上看,都是製造業或建造業。這是我們最擅長的領域。

通過大規模生產,逐步降低成本,逐漸達到替代化石能源的目的。同時,還能逐步淘汰高耗能企業,倒逼國內行業轉型,製造更多的就業與更高的GDP。

彼時的陽謀,現在看起來,已經無關緊要,在新的世界格局中,我們必然亮劍其中。