本文來自:tuzhuxi,作者:Chairman Rabbit

編者按:香港疫情已經徹底失控了…最新數據顯示,據香港衛生防護中心統計,截至目前,香港19日新增約7000例新冠肺炎確診病例,初步陽性約7000例。第五波疫情爆發至今確診數已超過2020年及2021年累積總和。單日新增數正連日創新高,醫療資源卻已近飽和。香港抗疫刻不容緩,內地專家組緊急馳援!

究竟香港的防疫模式應該如何選擇?動態“清零”還是歐美的“羣體免疫”模式?這篇寫於2月13日的文章,詳盡分析了內地的防疫模式及其適用條件,剖析了香港政治、社會、文化情況,對不用的防疫模式對港的影響進行了合理的設想,值得一讀。

目錄:

1.香港疫情現在的情況

2.香港現階段抗疫的主要任務——由預防轉爲應對:

3.香港應對這波疫情的有利條件

4.不過香港也有相較武漢/湖北當時不利的條件。例如:

5.香港疫情的可能發展

6.要區分界定香港防疫抗疫的短期、中期及長期目標

7.香港防疫抗疫的短期目標——應對第五波疫情

8.到底如何進行“可持續”的“動態清零”?總結中國防疫體系的優勢特徵

9.香港的中期目標:防疫模式的“決策樹”

10.回到★選擇一:香港到底能不能複製中國內地的模式?

11.如果“共存”的代價很大,香港黃營會不會感激內地馳援、認可內地的模式?

12.香港的遠期目標:到底能不能與內地的體制融合?

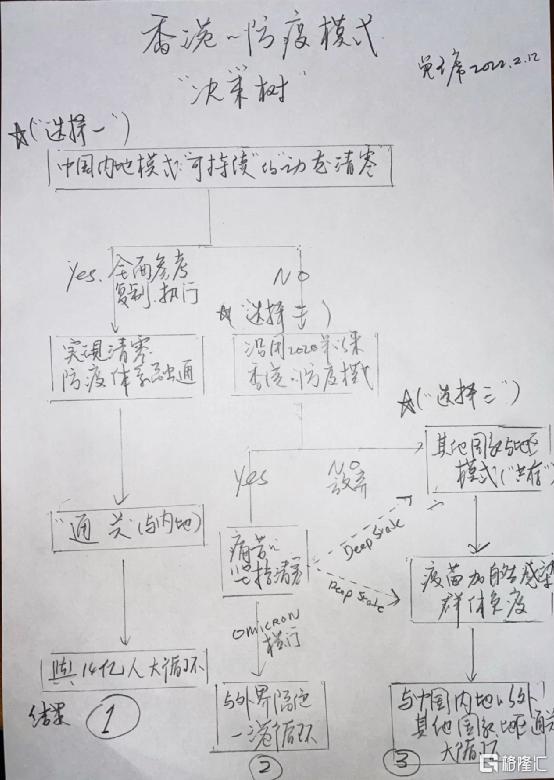

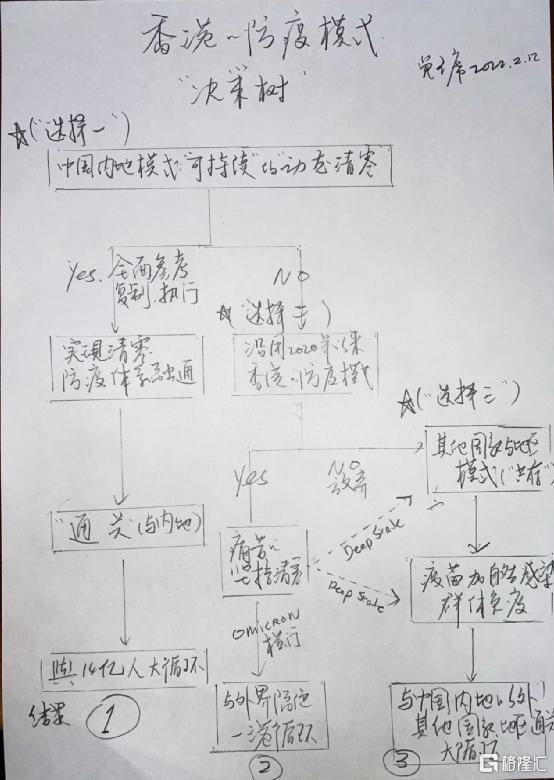

△(先放一個圖,但我們在後面纔會討論這個圖)

正文:

1.香港目前的疫情

昨天(2022年2月12日),香港新增1,510例COVID-19確診病例,達疫情以來新高。而由於香港的檢測能力已經達到瓶頸,速度又跟不上,對病人又非應收盡收、應治盡治,所以,這個數字並不能反映實際情況。實際傳播情況應該比我們看到的數字要嚴重。香港衛生官員亦表示已經放棄了一對一追蹤個案源頭。所以,在第五波COVID-19疫情下“破防”,防止社區爆發的初期遏制階段已告失敗。

2.香港現階段抗疫的主要任務——由預防轉爲應對

從疫情爆發的程度看,香港已經比較接近2020年初的武漢與湖北。當下,防疫的主要目標應該是應對:通過大力檢測、隔離、應收盡收等措施,減少疫情進一步擴散,讓新增病例逐漸平緩下來;同時,醫療體系全力開動,救助儘可能更多的病人,減少COVID-19帶來的直接及間接代價。

3.香港應對這波疫情的有利條件

相比於2020年初的武漢,香港有不少有利條件:

1)居民已經有了一定的疫苗接種基礎(大概65%左右);

2)人類對COVID-19已經比較瞭解了,醫護知識已經比較豐富,前面的彎路不用走了;

3)香港經歷過SARS,大衆對呼吸道疾病有一定的瞭解,在個體防護上比較有經驗;

4)Omicron變種本身是相對“弱化”的;

5)香港有不錯的初始醫療基礎(人均可享受的資源及能力等);

6)香港已經有了一定的檢測和應對能力,起始基礎較好(雖然還不足以應對Omicron);

7)中國內地應對COVID-19的資源及經驗都很豐富,可以爲香港提供所需的人力及物資援助

4.不過香港也有相較武漢/湖北當時不利的條件

例如:

1)人口密度很大,遠遠高出一般城市,且居住空間狹小密佈,工作場所十分密集,傳播風險特別大。在同等情況下,呼吸道疾病在香港病毒的基本傳染數(R0)更高

2)長者:不少長者住在老人院,居住密度比較高,社區爆發風險大

3)公立醫療資源也有限:全社會看,醫療基礎不錯,但如果扣除了只有精英和富裕階層才能使用的私家醫院,只看公立醫院,資源還是非常緊張的。如疫情爆發,醫療資源被擠兌,人口密度:很快會破防

4)獲得內地資源的便利性問題:在“一國兩制”下,從香港與內地再怎麼打通,也還是隔了一道“牆”的,出入境、出入關都有限制,這使得香港在獲得內地的資源支持方面,可能並不及武漢/湖北那樣直接和方便

5)香港始終面臨境外輸入的風險。這和武漢/湖北本質不同的。武漢/湖北實施“封城”一個重要任務,是防止疫情輸出至中國其他城市。但當時病毒從武漢/湖北反向倒灌的風險不大。這和現在香港的處境不同:除了在本輪疫情之中,未來還將長期面臨境外輸入的風險

6)香港是“小政府”:不像內地一樣,政府具有各種所需的資源,並具備全面的社會動員能力,可以把由上到下所有社會單位(包括公立與私營)及個體成員都統領及調度起來。香港政府缺乏這樣的執行能力

7)缺乏基層組織:武漢/湖北有滲透到最基層、“毛細血管”層面的政府組織——例如街道/居委會等,不僅可以落實抗疫政策,還可以對居民提供必要的支持。基層組織非常重要,缺乏這種基層組織,香港很難像內地一樣,在基層落實嚴苛的防疫政策,例如封樓封區封不住(總不可能都安排警察執法),同時也沒有人給居民提供物質資源

8)缺乏黨的體系:內地有滲透、貫穿至所有社會部門與組織的基層黨組織及黨員羣體。遇到關鍵時刻,即可以被動員起來,在基層一線發揮作用

9)缺乏信息與數字基礎設施或前提。雖然在2020年武漢/湖北抗疫初期,中國內地還沒有形成一整套基於信息化及大數據技術手段及社區網格化管理的防疫解決方案,但基礎設施已經存在:居民手機都完成實名認證,大多連通智能手機及移動互聯網,政府已經可以通過這套體系與居民連通,做必要的追蹤,並提供公共服務。香港沒有這種基礎。

10)“撕裂之城”裏的居民心態。香港存在幾方面的問題:a)個人主義盛行,人們更多的考慮個體利益,而非公共利益,尤其在中青年羣體裏;b)有相當一部分居民與特區政府/公共部門是對立關係,甚至是衝突關係的,不僅不認可政府的政策,而且可能根本就不服從。這和內地完全不同;c)人口本身嚴重“撕裂”,根據政治意識形態,劃分爲藍、黃兩大陣營。他們對任何公共政策的看法都可以因爲政治取態而產生皆然相反的意見。這使得構建共識非常困難。同時,不同陣營之間彼此缺乏認同,很難團結起來,衆志成城。這都使得這個城市的人口非常難被管制

11)地方本位主義及缺乏“全國一盤棋”的考慮:武漢/湖北的戰疫,絕對不僅僅是武漢/湖北自己的問題,還會危及全國,所以是中央自上而下統籌領導,而不可能交由武漢/湖北自己酌情執行。這和香港是不一樣的。香港考慮更多的是自己的處境和利益。中央可以提總的要求,但在具體制定政策、落地執行時還是香港自己。很容易想見:由地方自主決策的話,將只會考慮地方的本位利益,這時很有可能精緻利己,做各種“減法”,而不會爲了大局,而施行更加嚴苛的政策。舉個例子。現在香港每日還有名額可以到內地,還在向內地輸入人口(儘管內地對香港有隔離措施),但香港可能主動要求“封城”,主動提出不讓人員到內地麼?恰恰相反,香港可能還希望爭取讓更多的人前往內地。從防疫角度講,這和內地利益是相悖的。我們切換到武漢/湖北,就會發現這是不可想象的:疫情爆發後,武漢/湖北還明確要求要向其他省份城市輸出人口,這可能麼?這一條,可以在所有的方面和領域體現

12)香港處在境外的信息宇宙裏,爲西方輿論所主導。香港居民多使用youtube,facebook之類的境外社交媒體,通過境外媒體取得資訊,很多人根本不使用內地的社交媒體,不相信內地的資訊,也不和內地人互通。這樣,無論中央還是香港,對本地居民都缺乏輿論引導能力。如果人們天天都在看歐美國家的“共存”經驗,看到反華輿論對中國大陸的批評,那請問他們怎麼能接受“動態清零”呢?這些因素,使得政府動員起來更加困難。

諸如此類。可見香港防疫挑戰之大。

以上筆者側重寫的是政治、社會、文化層面的東西。公共衛生及醫學領域的專業人士可以在相關領域做更多更專業的比較分析。

5.香港疫情的可能發展

這裏,我們再比較一下其他一些東亞國際大都會(2月12日數字)的疫情情況:

——日本的東京都,累積確診病例77.8萬(日新增18,660例),死亡人數3,291;

——新加坡,累積確診病例44.96萬,死人數885;

——韓國的首爾,累積確診病例37.4萬,死亡人數2,227人。

這些都是首都,都是非常高能級的發達城市,掌握所在國最強大的公共衛生及醫療資源。但每個城市的病例都是整個中國大陸14億人總和的數倍,死者數目也不少。

香港疫情如何發展尚不可知,但有學者悲觀估計,最終會有六成香港人感染,數月後,死亡可能上千乃至數千人。比照新加坡、東京、首爾的例子,考慮到香港老年人不少,疫苗接種率又比較低,在這樣大的一個城市裏,真的發生病死數千這樣的悲劇,也並非不可能。

再看看這幾個東亞國際大都市的案例,人們會發現,香港“破防”其實是很“正常”的,它畢竟不是中國內地,沒有這套防疫解決方案及基礎設施。但是香港迄今確診尚不及2萬,病死僅200餘人,成績已經算是非常好的了。但也要看到,爲了防疫,香港對外都不通關,只是靠一個城市自己內循環,如此的經濟社會代價很大,長期恐難以維繫。

6.要區分界定香港防疫抗疫的短期、中期及長期目標

筆者這幾天也看了各種報道及討論,覺得現在的思路非常混亂。現在的首要目標,其實是區分及界定香港防疫抗疫的短期、中期及長期目標。

1)短期目標——救死扶傷,應對和緩解目前已經爆發、失控的第五波COVID-19疫情

2)中期目標——討論香港到底應該採用什麼樣的方式應對疫情。例如,如果要動態清零,那麼到底如何“動態清零”?如何在成本可控的情況下,進行可持續的“動態清零”?

3)長期目標——香港底層的治理體系究竟如何與內地融合,是否與內地融合,何時與內地融合?

這些目標不是一回事。不能混爲一談。

越是中期和長期的目標,越觸及核心,也越涉關香港的根本政治與制度。

7.香港防疫抗疫的短期目標——應對第五波疫情

昨天,香港政務司司長李家超和多名官員,在深圳與港澳辦、國家衛健委、國家疾控局、廣東省政府、深圳市政府及內地專家進行會談,研究抗疫對策。

我們看看特區政府提出的五項協助請求:

1)由內地專家協助進行病理排查和分析工作;

2)提升檢測能力;

3)協助建設檢疫和隔離設施;

4)提供快速抗原測試套裝;

5)提供病牀、抗疫設施傢俱、口罩、保護裝備等供應。

中央和內地有關單位都表示會積極配合,其中特別指出了要充分保障香港鮮活食物、蔬菜和必需品的供應。

顯然,這裏討論的都是迫在眉睫的短期目標——如何應對第五波疫情。

——減少疫情的進一步擴散,使其能夠逐漸平緩下來

——醫療體系全力開動,幫助儘可能更多的患者,減少病死

——應對、緩解COVID-19爆發後帶來的其他問題——例如老百姓的生活問題(食品供應),以及醫療資源擠兌導致的其他衛生問題

請注意,這裏討論的都是眼前的問題,而不是中長期如何維持“動態清零”政策的問題。在具體討論中,甚至都不一定會觸及“清零”這個具體的目標。

所以,在這個場景下,當特區政府說要堅持“動態清零”的目標時,他們說的其實是要應對好本輪疫情。

8.到底如何進行“可持續”的“動態清零”?總結中國防疫體系的優勢特徵

筆者之前也嘗試解釋了一下,到底什麼是“可持續”的“動態清零”,它和“硬清零”有啥區別。

2020年初,武漢/湖北用了兩個月左右的時間,控制住了疫情,實現了清零。這套做法,其實就是停工、停課、停學,凍結社交活動,“大家都回家”;對疫病則採取中央化的統一管理,密接、疑似患者或確診患者都需要進入隔離、觀察及醫治體系,而不能允許他們在社區自由活動。其實,不需要使用更加現代的技術手段(例如大數據及數字化治理),也可以實現“硬清零”。但後來我們也發現,絕大多數國家與地區一來根本就做不到“硬清零”,二來也“吃不消”持續“硬清零”帶來的後果——一有疫情爆發,就大規模的隔離與封城,是不可持續的。

中國內地所做的,是構建了一套非常科學的防疫解決方案。大規模的檢測能力及執行能力當然很重要,但最核心的能力:

一,是科技應用——對關鍵的大數據進行採集、追蹤、整合、處理與分析,並以此指引防疫行動。

二,將這套數字化治理能力與中國執政黨與政府主導的自上而下、貫穿全社會、立體化、網格化的管理體制貫穿與打通

最終,形成一套科技驅動的、政府主導、全社會參與的360度的防疫解決方案,並在全國範圍內貫徹實踐。這套體系並且得到不斷地發展與完善,已經十分成熟。

這套系統性的解決方案,是一套真正的預防體系。它其他國家與地區所沒有的,既很難獨立發展出來,也很難去複製/模仿。

這套防疫體系有如下的優勢與特點:

1)能夠在疫情發展初期就將其控制住。救火的最好時機就是火災爆發最初的時候,撲滅火苗,也要精準打擊火苗的根部。防疫是一樣的道理:這套體系使得我們可以在全國範圍內,確保COVID-19疫情在發展初期階段即被有效控制住——哪怕是面對Delta、Omicron這些傳染性極高的變種。如果總在疫情出現規模爆發後再反過來遏制,就是“硬清零”了,硬清零的代價是很高的,難以維繫。這也是其他國家和地區放棄動態清零的原因。

2)足夠安全穩定,能夠實現中國大陸14億人的“大循環”:雖然還有“外防輸入”,使得中國大陸對外“不通關”,但這套體系至少可以讓中國內地14億人口實現大範圍循環。大循環使得經濟與社會可以正常運行,最小化了嚴苛防疫帶來的經濟與社會代價。

這裏要稍微提一下,香港有些人認爲,利用檢測社區污水等比較傳統的辦法,香港在很長的時段裏也做到了“動態清零”,且有的清零時段長達七八個月,遠超其他國家和地區。他們認爲,這就不能說香港沒有能力“動態清零”,相反,還希望挖掘和發揚某種香港“獨特”的“清零模式”。

誠然,對香港之前取得的成就是要肯定的,我們與新加坡、東京、首爾的比較裏已經可以看出。但香港的防疫能力,和內地的能力,顯然還不是一個段位:爲了外防輸入,香港對中國內地及世界其他地方均不“通關”,實際上就是在一個700萬人的城市裏內循環。這一上來就使得防疫工作簡單了很多,但取而代之的是巨大的經濟代價,並且這種經濟代價將主要由基層經濟承擔,使得社會已經非常嚴重的貧富差距進一步加劇。

同時,這套體系,放在沒有智能手機和移動互聯網的二十年前,防一防SARS是不錯的,但在今天的技術進步看來,已經是比較原始的辦法了,它肯定是有用的,但只能作爲一種補充手段,不能完全依靠它。實踐已經證明,在強大的Omicron面前,這種方法不堪一擊。

相比之下,中國內地做到了在幾十個省份、14億人口範圍內的大循環,並且這是真正的大循環:我們不是把14億人再切割成每個都只像香港一樣,只有700萬人口的200個單位,再爲了防止擴散,要求這200個單位都“互不通關”,只能分別各自循環。不是這樣的。我們所有城市都是互通的,而且內地已經做到足夠的精細化,2,000萬人口的高能級大都市的一個區出現確診,變成中高風險(“帶星”),也不會硬性限制居民出訪其他城市(只要提供核酸檢測即可)。並且,這套體系十分安全穩定,足以應對Omicron。

這和香港所理解的那種“動態清零”根本就不在一個層次。如果說中國內地這套體系是大學生或研究生水平的話,那香港的體系只能算小學生。

3)是一套比較純粹的、真正的公共衛生預防體系。針對流行病,公共衛生(public health)最核心的理念是“預防”。中國這套體系,就是純粹的預防。它純粹到什麼地步?純粹到,即便我們的醫療救護資源非常匱乏,極易破防(當然了,口罩、防疫服、檢測設備等物資基礎設施還是得有的),甚至我們連疫苗都沒有,全民接種率爲0——即使這樣,這套體系也可以很好的幫助我們遏制COVID-19。翻譯一下,中國這套預防體系強大的程度,不僅可以補位,甚至一定程度“取代”個人醫療了。

——人類社會1.0版的戰疫,沒有任何的醫院和疫苗,人類最終也可以戰勝COVID-19,無非就是死很多很多的人。這就是黑死病時的歐洲。

——人類社會2.0版的戰疫,只有醫院,但是沒有任何其他公共衛生措施與頂層制度,最終也可以戰勝COVID-19,無非死的人多點,但是比1.0版死的人要少;

——人類社會3.0版的戰疫,有醫院,同時還有了疫苗。疫苗就是公共衛生的一部分,可以通過疫苗,加速羣體免疫。有了醫院 + 疫苗,比2.0版死的人也要少。發達國家和地區現在處在3.0版。

——人類社會4.0版的戰疫,依靠數字化治理,可以一定程度擺脫對醫院和疫苗的依賴,依然可以遏制COVID-19。這是高維的人類社會。

我們設想,自然世界以後不斷髮展,人類開始面臨抗生素不再管用的超級細菌,能夠傳播可怕的傳染病,這時靠什麼?只能靠4.0版的戰疫。

4)收益巨大,但維護成本及代價是最小化的、可以接受的。尤其當我們按14億中國人的人均收益與成本來看這套體系的話。所以,這套體系是科學的,是可持續的,能夠在很長時間運行。另外,還要看到,這套體系不僅僅造福中國,還在造福全球——因爲中國是全球的製造業中心。中國成功做到“動態清零”,使得社會正常運轉,保護了全球的供應鏈,造福了全球人口。如果按照全球人口平均下來,那中國“動態清零”所創造的收益就更加遠遠大於成本了。如果一個外星人從外太空超脫的觀察地球人類,他可能會得出這個結論。

9.香港的中期目標:防疫模式的“決策樹”

香港現在其實面臨一個“決策樹”。

筆者剛剛畫了個圖,視覺呈現一下。

“★選擇一:是否搞“可持續”的“動態清零”?

很多討論都是無謂的。決策要做的真正選擇,其實是研究中國內地的模式,然後考慮香港能否複製中國內地的模式。

——如果能夠很大程度的複製內地模式,那就可以做到“可持續的動態清零”。

——如果做不到,那就無法實現“可持續的動態清零”。

我們再總結一下,中國內地防疫模式的幾個要素:

一是科技應用及信息/數據基礎——對關鍵的個人數據進行採集、追蹤、整合、處理與分析,並以此指導科學的防疫行動;

二是“大政府”、“全政治”:擁有一個強大的、自上而下的、貫穿全社會各個部門的、滲透到基層的、能夠將社會網格化管理、具有強大執行能力的政府體系;

三是將上面兩條完全融合、拉通,形成一個貫穿全社會、立體化、網格化、精準且高效率的數字化治理體系。

當然了,還得有民衆的充分配合。這也是社會基礎、文化基礎。

公共決策者們可以對照看看,上述條件,有沒有可能在香港貫徹落實。

要做的事情其實也沒那麼複雜,你就列一個大表,列出各種要素,在上面勾項、消項。中國內地哪條治理手段、工具、能力、基礎,是你具備的,或者可以推行的,你就打個勾。沒有的話,你就打個叉,或跳過。

(這個事情不僅香港可以做,全世界任何一個國家和地區都可以做)。

如果你覺得能做(Yes),那你就可以做到“可持續”/“低成本”的“動態清零”;

這樣,外防輸入,內防擴散,做得好了,保證了一段時間的“清零”後,兩邊機制在融合打通,就能實現可持續、穩定的“通關”了。

最終,香港就能實現“結果①——與14億人的大循環”。

對結果①的評價:

——公共衛生,結果最好,因爲死亡人數及醫療資源擠兌最少

——經濟:結果最好,因爲香港基層經濟非常依賴內地

——政治:政治上有利於中國大陸,因此藍營支持,黃營反對。

如果你研究了半天,發現中國內地大部分的資源和能力你都不具備,你也沒有大陸這套一體化的政治、政策、社會、文化基礎,那你恐怕是沒有辦法複製中國內地的模式的。

而如果不復制中國內地這套模式,那恐怕也做不到低成本、“可持續”的“動態清零”。

這時,香港實際上進入的是“★選擇二”——沿用2020年以來香港的防疫模式,即“香港特色”的“動態清零”。

如果還要堅持(Yes)這種模式,那就是繼續“痛苦的堅持清零”。但我們都知道,這套體系在Omicron面前其實已經破防。

這樣下去,只能導致“結果②,與外界隔絕,一港循環”。

對結果②的評價:

——公共衛生,不如結果①,因爲死亡人數及醫療資源擠兌更嚴重。第五波疫情已經很清楚

——經濟:最糟糕,因爲香港“兩頭都不靠”,與外界隔絕,經濟代價都會爲基層民衆承擔

——政治:也“兩頭都不靠”,無論藍營、黃營還是中間派,都不希望看到這種結果。且各方還可能把矛頭和不滿指向特區政府和北京

如果敢公開、明確的放棄“★選擇二”,那就是進入了“★選擇三——其他國家與地區的模式(共存)”。這個模式就是用“疫苗 + 自然感染”的方式,逐漸實現“羣體免疫”。

最終,到一定時候,可以實現“結果③,與中國內地以外的其他國家與地區通關、大循環”。

對結果③的評價:

——公共衛生,最糟糕,死亡人數及醫療資源擠兌是最嚴重的。這就是歐美的情況。

——經濟:遠不如結果①,但至少優於結果②,至少還能有一些其他國家地區的訪客。

——政治:政治上不利於香港接近中國內地,相反,是推向西方。藍營會反對,黃營會支持。

無論是結果①還是結果③,都只會造成香港社會的進一步撕裂。(這其實也和歐美國家內部的分裂一樣)。

不過,還要看看,實際上到底有沒有“★選擇二”?其實可能已經沒有“★選擇二”了。

在現在這個時點上,還在堅持“★選擇二”的,可能只是在表面上維持一種讓北京覺得政治正確的姿態而已。

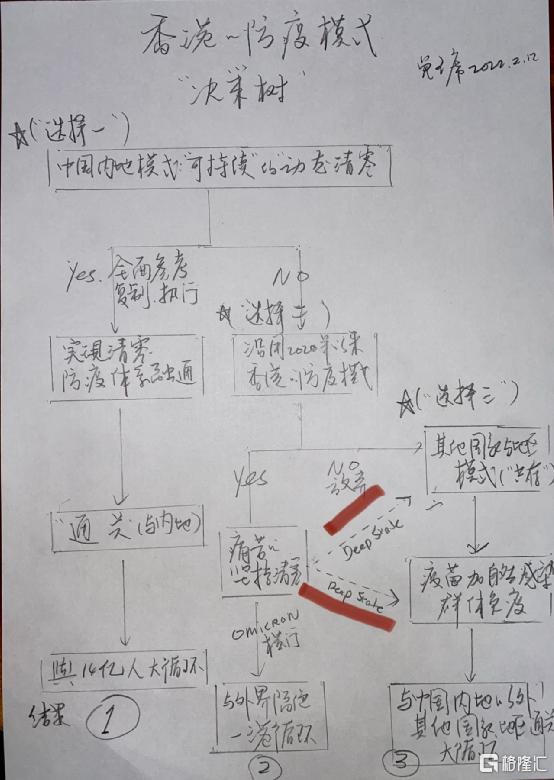

他們現在關心的其實是那兩根虛線:

這就是“打左燈,往右拐”,表面措辭上還是堅持“★選擇二”,甚至表現得信心滿滿,其實只是不公開放棄(No)而已。他們認爲,按照現有的狀態,自然而然的就會進入“★選擇三”。最終,他們有機會實現結果③。

平心而論,在Omicron出現前,不少人還是希望用“香港特色”的“動態清零”實現結果①,與內地通關的。但在Omicron出現、各國進一步“躺平”之後,很多人就轉向結果③了。尤其是deep state。

這個導向,與藍營的訴求不符,但與黃營的訴求符合。

10.回到★選擇一:香港到底能不能複製中國內地的模式?

爲了讓問題簡單點,咱們就從那幾個要素裏最核心的一條開始:個人數據、信息的追蹤、採集和分析。香港能不能做到?

全民的手機強制實名認證;全面推行健康碼,並視情況按要求,強制掃碼;政府要有能力追蹤、採集個人的行程信息(及其他必要的信息);核酸檢測、疫苗等衛生信息要全部數字化;所有的信息全部與政府的防疫體系拉通;防疫措施要強力執行,拒不執行則要承擔刑事責任。執法部門(如警察)要視情況參與到過程中,確保執法。

香港能不能做到?

筆者的判斷是:香港現階段是做不到的,沒有這個政治、社會、文化條件。

——黃營會堅決反對。而且,這個議題會把他們整個都動員起來。而且,這個問題本質就是政治化的,但他們可以將問題包裝成技術問題,打着技術旗號進行大規模的政治動員。這纔是最危險的。

——香港的政治政府體系也不會支持:他們一不會主動提出,二無力執行與推行(根本就沒有強制執行能力),三內心也不認可(deep state);

——中央/北京很難直接幹預:北京固然可以問香港政府:哎,你們能不能考慮考慮搞搞這個啊。但也就是問問,或者強調這是個方向,“願意大力支持”。但在目前體制下,北京不可能越過特區政府強力推行。另外,這個議題非常敏感,如果這個事要弄成,從一開始,就不應該由北京出面去推動。即便北京只是表示支持,也會被deep state稱爲北京纔是“始作俑者”,在政治上給你徹底撇開關係。

——國際反華勢力也會反對。這個議題會把國際勢力全都牽扯進來。

中央和香港政府及建制派政治家其實應該坐下來把這個問題講透。

中央可以提各種問題,也可以提要求。

香港政府及建制派政治家的責任是,把問題交代清楚。香港現在面臨的問題到底是什麼?到底什麼事情能做,什麼事情不能做。什麼能推,什麼推不了。核心瓶頸在哪裏。考慮是什麼。把這些複雜的環境交代清楚。大家信息對稱了,拉通了,才能談下一步。中央/內地可以再看看有什麼選擇,究竟什麼是符合香港目前情況及利益的比較務實的做法。

現在的問題是,內地未必深入瞭解香港社會與政治的複雜情況——特別是那些公共衛生領域的專家,他們不是研究香港政治和社會的,可能並不瞭解問題的盤根錯節和複雜性。他們可能會提出一些內地司空見慣,但脫離香港實際情況的防疫手段與建議。而香港方面,如果只是含糊其辭,不把問題點破,口頭上說“堅持動態清零”,還給內地形成一種香港有決心、有信心做到“動態清零”的印象,那就是香港政府和政客的問題了。

這個,往小了說,是缺乏政治判斷、政治魄力、政治行動力、政治能力;

往大了說,則是缺乏政治責任。是不負責任、不真誠。

現在這個問題就是房間裏的大象。如果人們在這個議題上繞過不去,始終不願意觸碰核心,那隻會陷入死循環。

這個過程會加大香港社會的撕裂,產生不可低估的政治代價。

11.如果“共存”的代價很大,香港黃營會不會感激內地馳援、認可內地的模式?

如果有的人問,無論主動被動,加入香港真的走了★選擇三,付出了巨大的代價,出現了大規模的醫療資源擠兌甚至一定的病死(甚至數千人),並且過程中,內地還全力以赴,爲香港提供了慷慨的資源支持,那麼香港的黃營會不會:

1)感激中國內地的支持?

2)覆盤比較反思,開始更加認可中國內地模式?

筆者的判斷如下:

第一,他們不會對內地有一絲一毫的感激和支持。相反,極其反感內地派醫護人員赴港,認爲內地派醫護人員是對香港“強大醫療體系”的某種“侮辱”(面子上過不去)。認爲內地醫護人員來了就有不走的“危險”;認爲內地現在所想的一切都是“一石雙鳥”,即以疫情爲由,南下輸出力量,旨在“接管香港”、“赤化香港”、“消滅‘一國兩制’”。他們認爲內地的援助都是出於此種政治“居心”的,所以沒有必要對內地有任何的感激。他們也認爲自己是高等華人,理應得到內地的巴結與優待,同時,由於從內地引入這種資源十分“危險”,他們寧可不要。

第二,也不會認可內地的模式。就算死了很多人,“踏着屍體”走過來,他們也認爲這是“文明社會”(即歐美日等國家)的“正常”的做法,而中國大陸的做法纔是“不正常”的,是“背離世界潮流”的。一旦“踏着屍體”走了過來,實現了與歐美的互通,他們立即會忘掉疫情帶來的巨大代價,認爲自己已經成功回到“文明主流”,再次印證了香港模式和香港人的優越性。此外,他們還會認爲中國內地仍然落後的處在中世紀般的原始、落後、野蠻、隔離與禁錮。

這就是這些人的看法。放任他們選擇西方模式,也只會讓他們的人心距離中國大陸更遠。

12.香港的遠期目標:到底能不能與內地的體制融合?

這可能更多是留給中央/北京/內地要思考的長遠政治問題了。

通過這次疫情,會發現香港社會的治理模式與邏輯與中國內地差距很大。並且由政府到民間,對於內地的政治模式、政治秩序、政治制度還有很大的不信任和牴觸。

那以後怎麼辦?

如何改變香港社會?到底是否現在就要改變香港社會?在2047年之前還可以做什麼?

這個問題也留給大家一同思考。