本文來自格隆匯專欄:瞭望智庫,作者:靳冠輝

8月18日以來,日本已連續多日單日新增新冠肺炎確診病例超2萬例,屢創歷史新高。據日本厚生勞動省推算,德爾塔毒株已經成為日本國內新冠病毒感染的主流,新增感染中約9成為德爾塔毒株。儘管疫情持續惡化,東京奧組委仍準備讓13萬名學生入場觀看殘奧會。

因感染人數驟增、醫療系統吿急,政府決定收緊新冠患者住院標準,導致東京都接連出現在居家療養過程中死亡的患者。日本厚生勞動省專家組織稱,疫情已接近災害時局面,出現了“反思舉辦奧運加速疫情蔓延”的聲音。

實際上,盛會後的疫情大暴發真正暴露的是日本新冠疫苗接種的緩慢和不足。

奧運會開始前,日本疫苗接種率還不到20%,遠遠落後於其他發達國家。不僅如此,至今還沒能研發出國產疫苗的日本,卻屢次向中國台灣地區、越南、印度尼西亞等地無償捐疫苗。

世界公認的科技大國日本,為何在疫苗研發上“掉隊”了?

盛會之後,日本很慌

精彩的奧運賽事剛過去不久,日本持續惡化的新冠肺炎疫情愈發令人擔憂。

進入8月,日本每日新增新冠肺炎確診病例數已連續20余天超過萬例,不斷刷新全國單日新增最高紀錄。日前,日本境內還發現了首例感染拉姆達變異毒株的新冠肺炎病例,給脆弱的疫情防控增添新的風險。

2021年7月26日,觀眾在日本靜岡縣的賽道邊觀看山地自行車比賽,在奧運會期間,東京地區及周邊的比賽場館不允許觀眾進入。

其實,在奧運會期間,日本疫情即有蔓延趨勢。

8月2日,東京周圍埼玉、千葉、神奈川三縣以及關東大阪府進入緊急狀態,北海道、京都等5都道府縣宣佈實施“蔓延防止等重點措施”(相當於“半緊急狀態”)。6日,日本國內累計新冠肺炎確診病例數突破百萬。8日,新增茨城、福島等8個都道府縣實施“蔓延防止等重點措施”。

與奧運會相關的工作人員感染人數也不斷增加。7月1日到8月2日,就有276名奧運相關者確診,還有不少醫師志願者不堪疫情重壓,選擇辭職。

感染人數不斷增加、醫護人員人手不足……這些不穩定因素始終困擾着日本,還沒走出奧運氛圍的人們,轉眼就迎來新一波疫情高峯。

與此同時,日本國內還出現了“反思舉辦奧運加速疫情蔓延”的聲音。8月4日,日本新冠對策小組會會長尾身茂表示,奧運會“給人們的意識造成了影響”,舉辦奧運會使得民眾的防疫危機感減弱,加劇疫情傳播。

針對舉辦奧運導致疫情惡化的爭議,日本首相菅義偉和奧運相丸川珠代先後予以否認,但這並不足以安撫日本民眾。近日,《朝日新聞》刊登民調顯示,因民眾不滿奧運會前後的疫情失控,菅義偉內閣的民意支持率下滑至28%,自去年9月組閣以來首次低於三成。

值得注意的是,今年秋季日本將會舉行國會選舉。在這一時間節點下,日本國內關於“奧運背鍋”的爭議難免帶有政黨相互攻訐、為選舉造勢的色彩。而在這些爭議背後,日本政府真正的防疫漏洞往往被人們忽視,那就是新冠疫苗接種的緩慢和不足。

據《日本時報》報道,在來自世界各地的奧運選手、工作人員入境日本之際,日本仍未意識到接種新冠疫苗的緊迫性。東京奧運會開始前,日本的疫苗接種率還不到20%,遠遠落後於其他發達國家。

截至8月2日,日本國內接種第一針新冠疫苗的人數為5036萬左右,僅佔總人口的39.61%;接種第二針的人數為3702萬左右,僅佔總人口的29.12%。顯然,疫苗接種不足是日本確診病例持續增加的一個重要原因。

目前,日本正以每天150萬劑左右的速度加快推進接種。9日,菅義偉宣佈全國新冠疫苗接種總量已超1億劑,並提出“到8月下旬4成國民完成2劑接種”的新目標。不過,根據日本人口數量計算,即便疫苗接種總量超過1億劑,其接種比例依舊未達50%。

科技強國,“不敢”做疫苗?

日本新冠疫苗接種進度之緩慢,不僅表現在接種人數少,還體現為疫苗研發停滯不前所導致的疫苗供應不足。

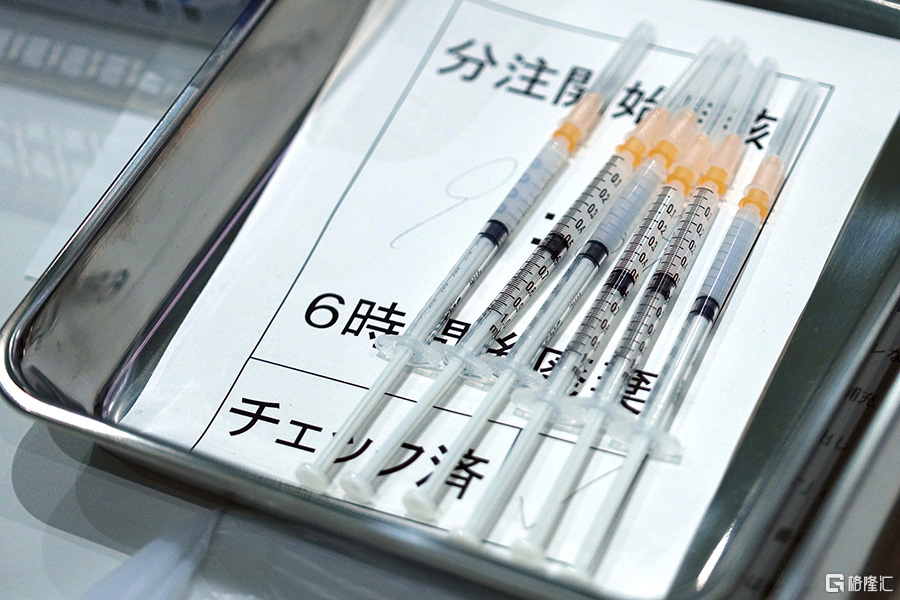

2021年8月2日,日本東京,市民在當地一所大學的接種點接種新冠疫苗。

據厚勞省官網信息,從2020年12月開始,日本研究機構才陸續開始進行新冠疫苗的研發工作。目前,僅有4家機構研發的新冠疫苗進入臨牀試驗階段,但還不具備進行大規模投產的能力。此外,日本研究機構VLP Therapeutics也已經向相關審查機構提出臨牀試驗申請。

注:這4家研究機構分別是:生物投資公司安傑思、製藥公司鹽野義製藥、製藥公司第一三共以及製藥企業KM biologics。

日本是世界公認的科技大國,在醫藥開發、醫療設備創新、基礎醫學等領域遙遙領先,還有着輝煌的疫苗研發歷史。1889年,“日本近代醫學之父”北里柴三郎首次成功培養出破傷風菌,並確立血清療法,有力推動了此後各類疫苗的研發工作。二戰後,伴隨着經濟復興與崛起,日本的疫苗研發也快速發展,甚至還向歐美國家提供疫苗技術。

曾經的疫苗研發“領頭羊”,卻至今沒能研製出國產新冠疫苗,這與日本社會的“疫苗恐懼”密切相關。

20世紀70年代以後,日本陸續出現疫苗副作用所導致的醫療事故。當時,日本引進的一款麻腮風三聯疫苗導致180萬接種新生兒中的1700多人感染無菌性腦膜炎,比例達0.09%。還有不少人在接種日本研製的天花疫苗後出現嚴重後遺症,甚至死亡。系列事故引發社會恐慌,各地民眾紛紛起訴日本政府。

1992年,東京最高法院判定日本政府對疫苗接種產生的副作用負責,受害民眾獲得了國家賠償。但是,醫療事故已經讓日本民眾對政府失去信任,並對疫苗接種產生忌憚。直到今天,日本社會仍瀰漫着對疫苗接種的恐懼情緒。2020年英國醫學雜誌《柳葉刀》調查發現,超過七成的日本受訪者表示對疫苗接種沒有信心和意願。

高額的賠償和血的教訓也讓日本政府在疫苗採購和研發上有所顧忌。三聯疫苗事件後,日本政府針對引進國外疫苗的審批程序更加複雜,1993-2007年更是成為日本社會的“疫苗空白期”,15年時間裏只引進了兩種新疫苗。同時,疫苗研發工作也失去了國家的系統性支持。

政府擔心、民眾害怕,久而久之,日本的疫苗研發領域陷入無人顧及的尷尬境地,日本社會長期對疫苗的忌憚和消極認識給疫苗研發帶來了消極影響。

技術差距?政策差距!

如果説日本社會對疫苗的忌憚導致了研發技術的止步不前,那麼長期以來,日本政府內部的官僚體制僵化則給日本疫苗研發套上了沉重的政策枷鎖。

2021年7月1日,日本東京,用於準備注射的新冠疫苗。

政府缺乏統一有效的組織機構,對疫苗作用的戰略性認識不足。

為應對新冠肺炎疫情、加快疫苗研發工作,很多國家都成立了專門機構,制定統一政策,將疫苗視為戰略性資源並加緊研發工作。

厚勞省是日本長期負責疫苗研發相關事務的政府機構,但它內部結構繁雜、效率低下,沒有足夠的權限和能力應對突發危機事件。在疫情持續惡化、急需加快推進疫苗研發之際,日本的反應異常緩慢,沒有及時形成有效的組織機構,來制定相應政策、改善研發環境。

去年3月,日本國內疫情開始惡化時,政府內部還將目光集中於治療藥物開發,而不是疫苗研發,這讓日本在疫苗研發的起步階段就已落後於其他國家。

在疫情重壓和奧運訴求的步步緊逼下,直到今年6月,日本內閣才通過了關於強化疫苗研發與生產體制的戰略,新設先進研究開發戰略中心(SCARDA)。在健康·醫療戰略推進事務局的主導下,加強各省廳之間的密切合作,強化疫苗研發的能力和機制。

政府沉迷於“疫苗外交”,忽視對疫苗研發的資金支持。

因疫苗研發週期長、資金需求大,一般情況下,單靠企業或研究機構本身難以完成,通常需要政府投入足夠的資金推動疫苗研發。然而,2020年,日本政府投入疫苗研發領域的資金還不足3000億日元(同期,美國政府的投入為100億美元),政府對疫苗研發的經費投入嚴重不足。

相比投資疫苗研發、解決本國民眾的燃眉之急,日本政府似乎更熱衷於把錢花在“疫苗外交”上。

據厚勞省數據,日本政府已決定向中國台灣地區和越南無償援助300萬劑疫苗,向印度尼西亞無償援助200萬劑,向馬來西亞、菲律賓及泰國各無償援助100萬劑。

沒有國產疫苗的日本,捐贈的疫苗自然也是從別國手裏買來的。目前,日本政府已向輝瑞採購1.94億劑,向莫德納采購5000萬劑新冠疫苗,向英國採購1.2劑阿斯利康疫苗。

不專注於國內疫苗研發、改善生產體制,儘早為本國國民提供完善的疫苗供應保障,卻花費大量資金積極展開“疫苗外交”。可見,日本政府並沒有將本國國民的疫苗安全保障放在首位,而是更重視提升自身國際影響力。

資金不到位,誰來買賬?

沒有民眾信任、沒有政策支持,身處日本疫苗市場漩渦的研發和生產企業被束縛手腳,擔心哪怕微微一動都會讓自己越陷越深。

從疫苗市場的角度來看,歐美四家企業長期佔據世界疫苗市場的主導地位,日本國內疫苗供應也主要依靠國際市場,導致國內市場規模相對較小,企業投資成本大、回報小。企業缺乏投資疫苗的動力,政府也沒有充足的預算投入,研發機構難以通過融資獲得足夠資金,這自然會限制日本疫苗的研發進度。

不過,日本雖然疫苗市場規模很小,卻具有規模龐大的醫藥品市場。據估計,日本國內有近10兆日元的醫藥品市場,而只有3200億日元的疫苗市場,僅佔世界疫苗市場規模的8%。站在企業投資的立場上,資本自然更青睞醫藥品市場。

此外,疫苗研發工作還需要相應疫苗生產體制的配合。日本政府不管不顧,改善疫苗生產體制的重任就壓在了企業、研究機構和製造商身上。這使得它們的成本進一步增加,參與疫苗研發和生產的積極性再遭重擊。

日本著名製藥公司第一三共的社長真鍋淳就曾表示,日本許多製藥企業都對投資疫苗猶豫不決。他坦言,要想製造高品質產品,不僅需要大規模投資,還需要疫苗、補貼、採購安全的制度保障。“單靠某個企業的力量是有限的。”

實際上,日本已經不是第一次因資金問題錯失研發疫苗的良機。

2015年,中東呼吸綜合徵(MERS)疫情在韓國暴發時,日本政府也曾委託東京大學醫科學研究所的石井健教授進行鍼對MERS的mRNA(信使RNA)疫苗研發。可當研究團隊順利完成動物實驗時,日本政府卻以“疫情已經結束”為由,停止研究經費投入。不少企業也認為,這種傳染病疫苗已經賺不到錢,“再進行臨牀試驗的話就看不到未來了”。結果,研究因缺乏經費未能進入臨牀試驗階段,mRNA疫苗研發工作被迫中斷。如果當時日本繼續深耕mRNA疫苗技術,或許現在早就生產出國產新冠疫苗了。

注:與MERS的mRNA疫苗相似,目前歐美國家的新冠疫苗也多采用mRNA方式。

如今,日本雖有4家機構研發的新冠疫苗進入臨牀試驗階段,但前景不容樂觀。

根據厚勞省要求,日本國產新冠疫苗正式上市前需進行大規模臨牀試驗。但是,在全球疫苗接種日漸普及的背景下,招募未接種過新冠疫苗的志願者將會越來越難。為此,第一三共還嘗試與厚勞省討價還價,希望能在確保安全的前提下,降低對國產疫苗臨牀試驗數據的數量要求,若能跟輝瑞疫苗具有同等效果也獲得臨時批准。

不過,由於長期依靠國際市場,日本國內的疫苗生產體制早已無法滿足大規模生產的需要。即便國產疫苗研製成功,日本恐怕也很難快速進行大規模疫苗生產。

從東京奧運被推遲舉行的那一刻起,令和時代的奧運便註定被打上疫情的烙印。“更快、更高、更強——更團結”的奧林匹克格言,鼓舞着各國人民團結一致、共同抗疫。然而,日本疫情的持續惡化令人惋惜。

疫情不會自動消失,對於日本民眾而言,合理的防疫政策、充足的疫苗供應,才是保障自身安全的良藥,而這都需要日本政府的積極作為。可惜的是,民眾對疫苗的不信任、政府官僚體制的僵化和企業的利益考量,嚴重阻礙了日本疫苗的研發和生產進程。日本民眾想要接種自家生產的疫苗,恐怕還要再等等。