本文來自格隆匯專欄:半導體行業觀察,作者:杜琴DQ

台積電作為全世界最大、最好的集成電路代工廠,年產能超過1,200萬片十二英寸晶圓,2020年佔有全球57%的市場代工份額,使用281種不同製程技術為數百家客户生產11,617種不同產品。從1994年上市至今,營收年複合成長率達到17.2%,營業淨利年複合成長率16.7%。被稱作全球唯一連續20年獲選道瓊永續發展世界指數的組成企業的半導體公司。台積電是中國台灣最賺錢的企業,那麼台積電這些年賺的錢究竟跑到誰的錢包中去了呢?是中國台灣政府,還是中國台灣人,都不是,而是到了外國股東的錢包裏去了,尤其是美股的股東。

創立之初的股東

台積電的成功離不開張忠謀,但是播下台積電的種子並呵護其成長起來的一些人也功不可沒,尤其是早期的股東構成。在《台灣經濟再奮發之路》一書中,就有關於台積電成立的故事的介紹,筆者在此簡單贅述。

台積電的成立可以從1974年講起,那時正發生第一次石油危機,打破了當時旺盛的中國台灣出口生意。當時的行政院長蔣經國做了兩件重要的事,一是推動十大建設,二是在1974年初找行政院祕書長費驊來共同商討下中國台灣是否可以發展新興科技項目。

費驊找到當時的電信總局局長方賢齊,而後兩人又找到了當時在美國RCA擔任研究主任的潘文淵,潘文淵發現當時中國台灣正在如雨後春筍般的發展制電子錶、電子計算機工廠,這些工廠都是進口集成電路,而集成電路是所有電子產品的核心零件,如果能製造集成電路,其重要性可想而知。但製造集成電路技術不宜自己研發,因為時間長,花費巨大,可以自國外引進在美國有許多對集成電路技術學有專精的海外學人。於是,潘文淵寫了一個“建議台灣從美國引進集成電路製造技術”。此事被經濟部長孫運璿拍板以後,潘文淵放棄滿額的退休金,提前從RCA退休,並邀集了一批華人專家開始討論技術的方向,最後他們選定了CMOS技術。

此後政府與RCA簽訂實訓合約,由工研院派出第一批19位年輕的工程師去RCA工廠接受實地訓練。這19位裏包含了後來擔任工研院院長的史欽泰,和後來的聯電董事長曹興誠。1980年,工研院成立聯電做技術轉移,曹興誠就在那時轉到聯電。聯電最開始生產電子手錶用的集成電路,生意日漸起來。

1979年,政府又決定在半導體方面再上一個台階,遂決定發展超大型集成電路(VLSI)。經過孫運璿、李國鼎、徐賢修等的邀請,張忠謀於1984年回台,先擔任工研院院長,發展6英寸晶圓技術,此後張忠謀提議將大型集成電路實驗工廠移出,成為民營的超大型集成電路公司,為更多電子公司服務也可帶動上下游電子公司發展。李國鼎百分百的贊成。

後來李國鼎帶着張忠謀等前往拜訪民間台塑等企業大佬,希望資本額超過55億新台幣的一半就可以成為一家真正的民營公司,但結果不理想,民間只投資3500萬美元(摺合新台幣13.3億),佔投資額的24.1%。就在此時,遠在荷蘭的飛利浦公司得知這一消息後,主動找到李國鼎要投資51%,主導該公司的經營,但是李國鼎表示,歡迎飛利浦的投資,但不能超過投資額的四分之一,主導權應由我方來把控。結果飛利浦爭取到了4000萬美元(摺合新台幣15.2億)的投資,佔27.6%。剩下的資金李國鼎要求,趙耀東主持的國發基金及中央投資公司及國營事業等等共同投資7000萬美元(摺合新台幣26.6億),佔48.3%為最大股東。

1987年2月24日,台積電正式成立,張忠謀擔任董事長。國家開發基金、荷蘭飛利浦公司,以及台塑等7家中國台灣企業的私人投資,這三大類也成為初期台積電的原始股東。

現在的股東有哪些?

經過30多年的更迭,原始股東不斷的釋股、退出。到2020年,美國的股東逐漸成為了台積電的大股東。

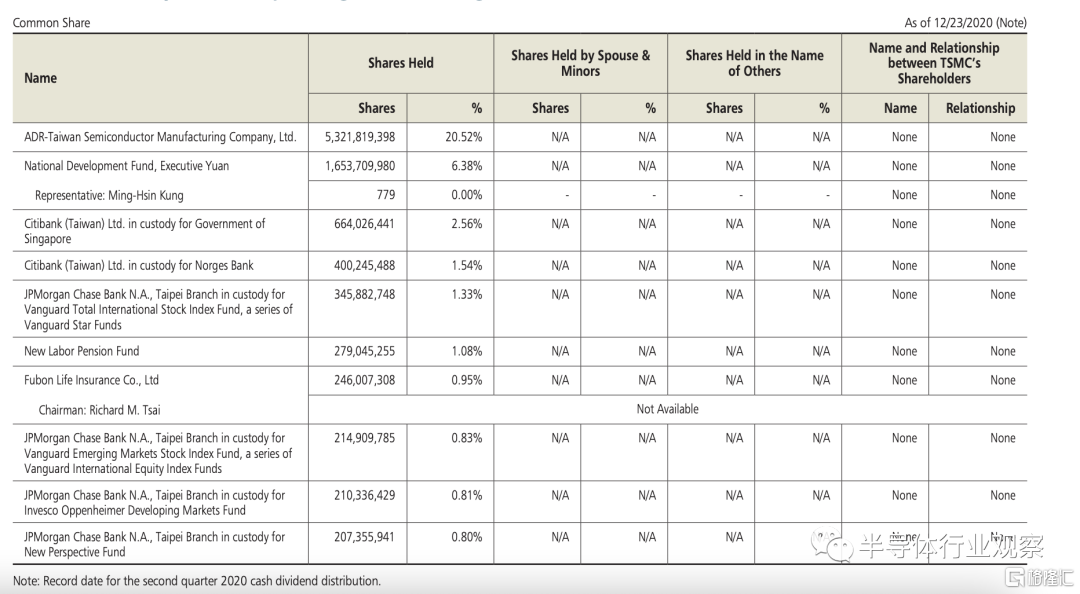

翻看台積電2020年的財報,可以看到,在前十大股東中,排名第一的是花旗託管台積電存託憑證專户,持股比率為20.52%。第二是行政院國發基金持股比率為6.38%。花旗(台灣)商業銀行受託保管新加坡政府投資專户持股比例為2.56%,花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專户持股1.54%,大通託管先進星光先進綜合國際股票指數持有1.33%。新制勞工退休基金持股0.92%,富邦人壽保險持有0.95%。美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德新興市場股票指數基金投資專户持有0.83%,美商摩根大通銀行台北分行受託保管景順歐本漢瑪開發中市場基金投資專户持有0.81%,摩根大通銀行託管新遠景基金公司持有0.8%。

2020年台積電前十大股東一覽

讓我們來看下這個股東的屬性:第一類是中國台灣當地的政府基金,包括行政院國發基金和新制勞工退休基金(當年國發基金釋股的時候,把一部分基金轉賣給了政府勞工退休基金),持股數量總和為7.3%。而剩下的大都是託管,其中託管在花旗銀行的花旗託管台積電存託憑證專户高達20.52%,新加坡政府投資持股2.56%,挪威中央銀行投資持股1.54%。還有託管在中國台灣的各外資銀行花旗銀行、摩根大通銀行、大通銀行的投資基金賬户。

在這裏,要着重説明下最大的股東——花旗託管存託憑證,這並不代表花旗銀行是台積電最大的股東。花旗銀行只是作為投資銀行(證券公司)來幫助台積電在美國紐約證券交易所發行的存託憑證(ADR)進行交易和結算。根據美國證券法律的規定,在美國上市的企業註冊地必須在美國,美國以外註冊的企業,只能採取存託憑證的方式進入美國的資本市場。一份美國存託憑證代表美國以外國家一家企業的若干股份。存券銀行作為存託憑證ADR的發行人和市場中介,負責存託憑證的註冊和過户,安排存託憑證的保管和清算,以及派發美元紅利和利息等。所以託管在花旗銀行的花旗託管台積電存託憑證專户高達20.52%,意味着美股投資者總計持股20.54%。

據中國台灣股市資訊的數據統計,台積電的股權結構裏,台積電政府持股6.38%(未把政府勞工退休基金算在內),僑外投資75.8%,中國台灣的金融機構持股4.82%,中國台灣法人持股4.2%,中國台灣個人持有8.8%。所以可以看出,外資的股東還是佔據大頭。尤其是來自美國的機構和個人持股數量也較多,就比如美股投資者通過花旗託管存託憑證持有台積電20.54%的股份。

誰是背後的贏家?

正如上文所説,美股的股東賺走了台積電的大部分錢,台積電78%的獲利都被外資拿走了。但是持股34年的、實質單一的最大股東的國發基金(代表政府),也可以説是跟隨台積電成功背後最大的贏家。這些年,中國台灣政府不僅收穫了半導體的產業部落和高科技人才,也有鉅額的税款和股票升值營收。

開發基金系政府依據「獎勵投資條例」第84 條規定,於62 年由行政院依特別預算程序設置,並以公營事業移轉民營之收入及國庫撥款為資金來源,作為支應各項投融資業務之運用。

在原始股東中,除國發基金至今還保留6.38%股權外,其餘股東幾乎全數出售,台塑賣的最早,每股17.6元就全數賣掉。飛利浦也逐年不斷出股,直到2008年賣掉最後一筆股票,當時平均每股均價57.2元,投資報酬率高達300倍。2020年國發基金盈餘包括股利及利息收入約新台幣240億,其中大概有170億是台積電貢獻的。

國發基金作為台積電創始股東,當時以每股10元投資台積電,投資成本22億元,目前持有16.5億股,持股34年,國發基金已經賺了300倍。隨着台積電配息配股,目前國發基金持有台積電成本每股僅0.3元。

雖然一開始國發基金持股48%,但隨着這些年不斷釋股,以增加財政收入,只剩下6.38%。2000年政府持股就只剩12.78%,2009年變成6.73%,2012年變成6.38%直至現在,2014年原欲再次編列釋股,因立院強力反對而被擋下在2016年,國發基金就後悔認錯不再賣台積電股票,當時已承認以台積電市值大幅成長計算,當時錯失的價值高達1.6兆元,但當時台積電股價每股僅190元,去年底股價最高曾來到每股346元,市值近9兆元大關,不僅創歷史新高外,更一度擠進全球20強企業。國發會主委龔明鑫此前表示,即使台積電漲到900元,國發基金也不會賣台積電股票。

不止股票本身的增幅,台積電現金股利也是國發基金重要的一筆,2020年台積電每股發放10元現金股利,以16.5億持股計算,國發基金共可獲得165億,若加計其他投資事業所得,2020年國發基金總盈餘約240億,今年預計繳庫170億元。

此外,還有高額的税額,台積電已連續四年登上全台繳税王冠軍寶座。根據國税局與企業財報顯示,台積電今年申報2020年度營所税,自繳税額約500億元,年增約66%,佔今年全台企業營所税額(4,522億元)約11%,佔比與税額皆為全台企業之冠。前行政院長林全就曾説:好希望中國台灣能有第2家台積電,這絕對是多數國人心聲。