作者:巴九靈

來源: 吳曉波頻道

11月11日,騰訊正式宣佈升級使命願景和價值觀。

新使命願景統一表述為“用户為本,科技向善”,新價值觀則為“正直、進取、協作、創造”。

其中,關於“科技向善”的問題,吳老師於近日接受了騰訊研究院的採訪,他認為隨着社會的話語權逐漸向企業家轉移,企業提出“科技向善”正當時。

具體的訪談內容,小巴附錄在後,着急想看的,也可以直接刷到下面看吳老師的精彩觀點喲~

管理學大師德魯克説,做企業就幾件事情:生產好的產品、合法納税、善待員工、維護企業跟社區的關係,科技向善就屬於第四個維度。

——吳曉波

2019年11月11日,全民都沉浸在“雙十一”的狂歡中,阿里方面捷報頻傳。

一直以來,騰訊似乎與這份熱鬧並無直接關係。

儘管這一天是它的生日。

是的,也不知道是不是阿里當年惡作劇,但追根溯源,騰訊確實是在1998年11月11日正式成立的。

狂歡,是一羣人的孤單,孤單是一個人的狂歡。吹完蠟燭後,騰訊低調公佈自己21週歲的生日願望——“用户為本,科技向善”。小巴翻譯下,大概的意思是:我想做一個好人。

這一願景並不神祕,尤其是“科技向善”一詞。

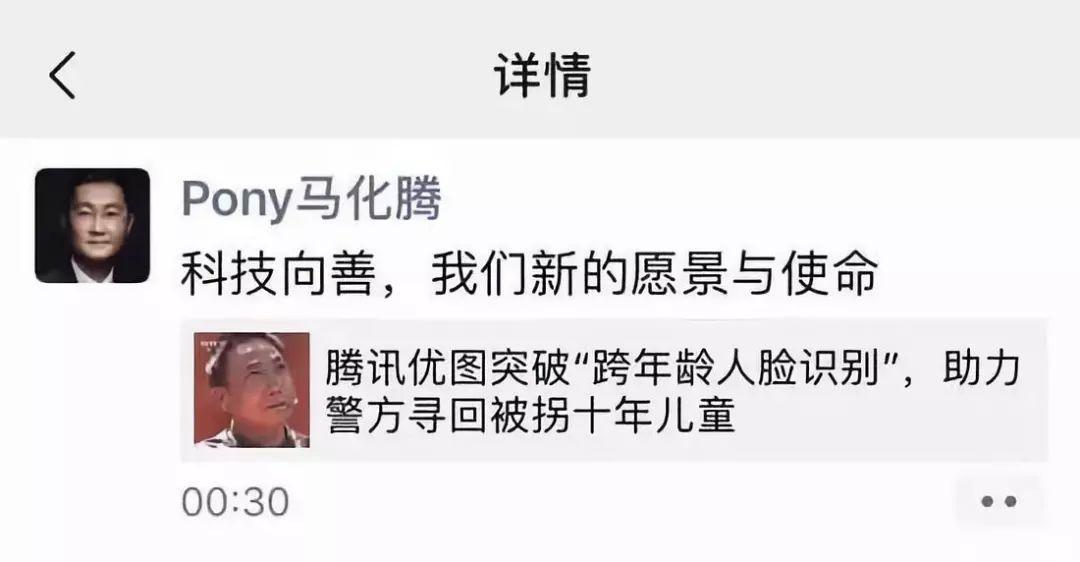

今年整一年,小巴就發現,凡小馬哥所到之處,無論是在兩會的提案上、《財經》雜誌發文、他個人的朋友圈還是各大峯會,“科技向善”已成了他的口頭禪。

但想做好人的,也不止騰訊一家。

9月10日,阿里在20週年公司大會上,宣佈迭代自己的使命願景價值觀,其中一條願景就是“活102年:我們不追求大,不追求強,我們追求成為一家活102年的好公司”。

沒有人會拒絕一家公司,尤其是互聯網巨頭以“善良”為願景,即便這只是一個願景。

畢竟,從歷史的維度來看,科技革命的發展,惡總是要比善跑得更快一些。

01正義會遲到

互聯網圈裏有個羞於公開的説法,這個世界的第一桶金,大部分誕生於黃和賭。

1995年,當第一條信息高速公路通達美國時,人們就發現,第一批出現在“公路”上的垃圾,就是被亂扔的色情製品,那一年,美國的互聯網普及率達到36%。

每一項新技術的出現,似乎都會伴隨類似的情況。

公元前15000年,拉馬格德萊尼洞穴的牆壁上出現了女性裸體躺卧的巖畫,那時候用壁畫記錄信息的日子才剛剛開始;而比特幣剛誕生不久,去中心化支付仍備受爭議時,拉斯維加斯的脱衣舞娘就把支付碼文在了身體顯眼處。

谷歌的數據則揭示,儘管問卷調查中,只有25%的男性和8%的女性承認她們會看色情影片,但關於porn(成人網站)的搜索量比天氣多得多。

吳老師在採訪中也提到:互聯網帶來了巨大的成就,但現在最大的問題是沒有建立起規範,或者來不及建立;也沒有回饋機制,對“善”的褒揚以及對“惡”的懲戒都尚不完善。

1996年,針對色情製品在互聯網流通問題的相關法律《通信規範法案》正式出台,距離美國互聯網剛剛出現已經過去了12年。

2017年8月,在中國杭州成立了全球第一家互聯網法院,開始24小時不間斷地處理各種因互聯網而產生的糾紛,而這距離中國第一場因網絡“人肉搜索”而導致的命案,已過去了10年。

“科技向善”和“科技作惡”就像龜兔賽跑,“惡”作為兔子有天然的奔跑優勢,“龜”則因為先天的滯後性,只能默默堅持等待機會。

更何況,在利益和慾望的驅動下,惡兔子未必會像寓言裏的兔子一樣,先睡一覺。

能讓兔子睡覺、烏龜加速,幫助“善”實現彎道超車的,是那些掌握了技術權力的企業。

02企業不能缺席

1877年,不堪重負的工人們舉行了載入史冊的五一大罷工,以抵抗工業革命的一大“惡行”——超時工作。

工業革命發展,帶來了生產效率的大幅提高,也無限拉長了人們的工作時間。

作為代表性技術成果——機器,在當時的企業主眼中,它是不需要,甚至也是不應該休息的。作為配合,工人每天至少要勞動14-16小時,甚至長達18小時。

迫於罷工壓力,美國政府隨後很快出台了法案保障了8小時工作制度,但企業主馬上“下有對策”地出台了“計件工資”制度,將工作量與工資掛鈎,迫使工人為了維持生計加班勞動。

真正助力8小時工作制實現的,是1914年成立的福特汽車公司。

這個故事耳熟能詳:創始人福特改進了生產方式,將過去的手工作坊式製造汽車改為流水線大生產,大幅度優化了生產率。

流水線大生產帶來的最大變化在於:它要求每個工人高度集中注意力,不斷完成重複工作,因為一個環節的差錯就能導致整個產品報廢。

這一點,一個電量低於20%的工人,是無法做到的,於是,有助於工人得到充分休息的八小時工作制成為大勢所趨。

從某種意義上説,福特的這一舉措,也算是那個時代的“科技向善”。

回到當下,越來越多的互聯網企業,也意識到了“用户精力可持續發展”的重要性。

2018年,蘋果針對“手機成癮”問題,主動上線了“屏幕使用時間”功能,並允許為特定應用設置時間限額。

小巴的安卓手機裏,還有特定時間屏幕變灰功能。

谷歌公司前設計倫理學家特里斯坦·哈里斯在實驗中發現,把手機屏幕調成灰色,就能有效降低人們使用手機的慾望。

親測有效。

類似的向善型修補動作裏,騰訊也做過不少,比如“朋友圈三天可見”。

很多人吐槽這一功能是友誼的“小翻船”,但實際上,該功能還有另一個奇效——防止被“挖墳”。

挖墳是一個網絡常用語,意指對過去黑歷史的曝光。

這可不是單純難堪這麼簡單,十幾年前,國外網民就深受其害:

一位60多歲的加拿大心理諮詢師因為40年前曾服用過致幻劑的事情在網上被公開,被美國邊境衞兵發現後,失去再次進入美國境內的機會;

一位想做教師的25歲單身母親在MySpace博客上發佈了一張自己頭戴海盜帽,舉着塑料杯喝酒的照片,校方發現後,認為她不適合當老師。

互聯網不會遺忘,海量的存儲空間保存了必需的數據,卻也剝奪了人們“改過自新”的機會。

生活在互聯網時代真可怕,你所做的任何事情都會被記錄下來。

但我允許你三天可見。

如果能夠批量刪除,會更完美 。

。

03想善容易,向善難

當然,除了修補一些副作用問題,騰訊還有一些主動行善。

比如,通過優圖跨年齡人臉識別技術,去幫助警方尋回被拐兒童,比如,和故宮一起保存文物等等。它計劃在未來三年,完成10萬件文物的高清影像採集、精修,並與故宮共同推動數字化採集行業標準的建立。

但最難的抉擇,往往是選擇放棄。

檢驗一個人是不是好人的標準,要看他在利益面前能否不為所動,而檢驗一家企業是否真的科技向善,吳老師給的參考標準如下:

當商業利益和向善發生衝突時,企業解決問題時的思考和行動如果還能是正面的,才能被定義為“科技向善”。

這題太南了。

企業既有利用科技發揮最大商業效益的原始衝動,又往往因此而忽略了用户的體驗。

近年來反反覆覆的競爭,都讓我們感覺到,自己的時間和數據依然被各大企業無休止地爭奪着,與之相比,實現科技向善必要的利益讓步和人文關懷仍顯得有點蒼白。

騰訊研究院訪談吳老師

如果20年算一個節點的話,

互聯網帶來的成就和問題分別是什麼?

吳曉波:互聯網帶來最大的改變就是行業遷移,具體而言是信息產業的遷移。我學的是新聞,我們系(注:復旦大學新聞系)今年建系90週年,但到今天,我們當年學的所有教材都已經過時,甚至整個業態都已經發生了轉變,從新聞行業到製造業、服務業、金融業都在發生向數字世界的大規模遷移。

就像工業革命一樣,大量變化在遷移過程中發生。經歷爆發性增長之後,第一,是遊戲規則發生變化;第二,是人本身對慾望的控制已遠非原來的狀態。比如,農耕文明時期的“善”和工業革命的“善”就不太一樣。

農耕文明是熟人之善,五千裏之外做壞事沒關係,但在家鄉是要善的,因為死後還要進祠堂;工業革命時期,城市裏就不存在熟人之善了;而到了信息時代,變化速度更快,善的定義又發生很大的變化。

關鍵在於,法治和公共評判標準在這種變化中都滯後了。

現在最大的問題是沒有建立起規範,或者來不及建立;也沒有回饋機制,對“善”的褒揚以及對“惡”的懲戒都尚不完善。互聯網以成績論英雄,成功本身最重要。就像美國女星伊麗莎白·泰勒講過的,成功是最好的除臭劑,這是當年好萊塢的法則,也適用於當下中國互聯網。

過去40年,中國企業家積累財富的速度是罕見的。富裕導致了兩個結果:第一,企業家影響力大增;第二,專業知識由原來的知識分子,向企業家或科學家進行了轉移。

工業革命時期,學科和生產不如今日般高度細分,知識分子還能高度理解生產方式。到了信息化時代,知識分子對生產的理解已經非常有限,他們身為反饋機制的一部分,不再能有效推動社會前進。因此,企業家變成了社會的推動力量,同時又能夠為自己代言。財富與話語權發生重疊,這在歷史上是第一次。

您怎麼理解科技向善?

吳曉波:我覺得現在提科技向善正當時。互聯網已經滲透到所有的領域,需要建立規範和回饋機制。告別野蠻、告別動物性、進入到“人”的階段以後,就該建立規範;規範本身又能促成回饋機制,二者是社會秩序的重構。一些人臉識別技術進課堂之所以會引起爭議,就是由於規範缺失,有些事大家不知道該不該做,做的邊界又在哪裏。

善是一種體系,是規範和反饋機制。規範建立不是很難,提出問題才能有答案。但問題是現在反饋機制不健全,自媒體時代看似傳播的門檻降低,人人都有傳播的話語權,但人為製造的反饋也可以快速覆蓋全網,而公眾缺乏反饋的機會。

當然,現在的“向善”還是利益驅動為主——企業做任何善事,最終還是出於商業利益。當商業利益和向善發生衝突時,企業解決問題時的思考和行動如果還能是正面的,才能被定義為“科技向善”。

善是公共性的,科技向善短期內可能沒有回報,也不應該先考慮回報,而要考慮公共責任。

管理學大師德魯克説,做企業就幾件事情:生產好的產品、合法納税、善待員工、維護企業跟社區的關係,科技向善就屬於第四個維度。企業應該自我約束,正如人要有教養,第一步就是剋制。

您能不能舉個例子

關於科技向善,有哪些好例子?

吳曉波:人類進步是科技推動的,科技本身有大善的一面:節約時間,提高效率,增進我們對世界的理解,提高我們的生活質量。從這個角度上説,所有的科技產品,本質上都是一種善。

但利益本身帶有動物性,當善和利益產生衝突時,科技就會被利益驅動。工業革命時期,煙囱越多越好,因為可以賺錢;後來發現煙囱多了造成空氣污染,但企業還是想賺錢。最終環保之善,是通過法治和技術進步來達成的。

過去20年沒有提“科技向善”,而到現在才開始思考,客觀上是因為互聯網野蠻時代結束,企業如果還僅僅只是靠利益驅動,就不能再高速增長了。

亞當·斯密的《國富論》説,人雖然自私,但最終也會貢獻於社會。比如,一個人做鞋子並不一定是想做好鞋子,而是想養活家庭;但想養活家庭,鞋子就要做得好一些,最終還是做好了鞋子。所以向善肯定是對的,是一件好事。

您認為互聯網

在當今社會扮演着什麼樣的角色?

吳曉波:今天我們的生活被深度數字化了。在這種前提下,互聯網平台間的關係就與每個人息息相關。平台間會基於各種考慮而相互封閉,這在前幾年是討論比較多的話題,但現在已經較少討論了,因為大家都已經明白:沒有絕對的“平台開放”。

過去曾有人倡導世界主義,認為國界不應該存在,現在看來已經不太可能,國家之間一定會有邊界。如今一個大公司的用户和增長完全自成體系,也需要一個邊界。平台之間的關係應該是“開放式”的,但平台間的開放需要規範,有規範才能管理。現在規範之所以沒形成,問題在於各方還沒有達成共識。

您覺得

科技向善會成為科技界的共識嗎?

吳曉波:現在很多公司都在用這個口號,沒有企業會説自己不向善。關鍵還是在於有無規範和回饋機制:到底什麼是“善”?一家企業帶頭向善,其他企業的“向善”和它一樣嗎?違反規範,要受到什麼懲罰?如果沒有建立起回饋機制,就不要空喊口號——畢竟大家都想當善人。

在治理角度上,企業內部可以考慮設立倫理委員會——提出問題、在公司裏討論、由委員會決定。再之上,互聯網行業或者整個信息行業也可以有倫理委員會,來建立秩序,形成反饋機制。向善或向惡,應有相應的鼓勵或懲罰。

您對科技領域有什麼期待?

吳曉波:科技是工具,它能不斷滿足人類的需求,但是人類的需求列表還很長。過去20年,我認為傳統意義上的移動互聯網對人們生活改變最大,之後可能是人工智能、製造業的進化或者生物醫學來扮演這一角色。就像傳感器的發明帶來了物聯網,物聯網又帶來更多新的轉變……信息革命本身變成了新的基礎設施,它在不斷推動着技術變革。

在這種推動下,人類的需求也發生變化。生產產品是為了滿足人的物質需求和精神需求,但如果需求不變,滿足需求的成本會越來越低。隨着技術發展,我甚至認為任何東西都會宂餘——物質會宂餘,精神供給會宂餘,甚至人也會成為宂餘。我們應當想辦法解決由此帶來的問題。