作者 | 707的牛

数据支持 | 勾股大数据

百威亚太第一次IPO是在7月初,两个月之后继续冲刺IPO。当时百威取消上市计划的主要原因是全球发售的机构订单不足,但是又不愿意下调募资额。结果多数机构没有买账,最终导致上市流产。

1

第二次IPO有哪些不一样?

那么这次上市结果会不一样吗?9月12日根据港交所披露的信息,百威亚太已经重新提交资料,摩根大通和摩根士丹利是保荐代表人。有著名投行背书,相信难度也会小很多。

这段时间内,百威亚太已经不是之前那个“百威”,为什么呢?因为百威亚太已经发生过重大资产变更。根据母公司百威英博的公告信息:出售澳大利亚业务给日本朝日集团控股,交易价格是160亿澳元,折合港币881.8亿港元。这个金额比之前百威亚太计划上市时募集的资金上限764.5亿元还要多。

百威英博的控股方是一群擅长精打细算的巴西佬,对于这笔交易百威是没有吃亏的。百威英博在澳洲有7家酿酒厂,其中一次性打包出售的还包括公司在该地区的品牌所有权和使用权。至于百威亚太地区的业务这么多,为什么会偏偏选中澳大利亚这块市场出售,这就离不开巴西人的精明了。

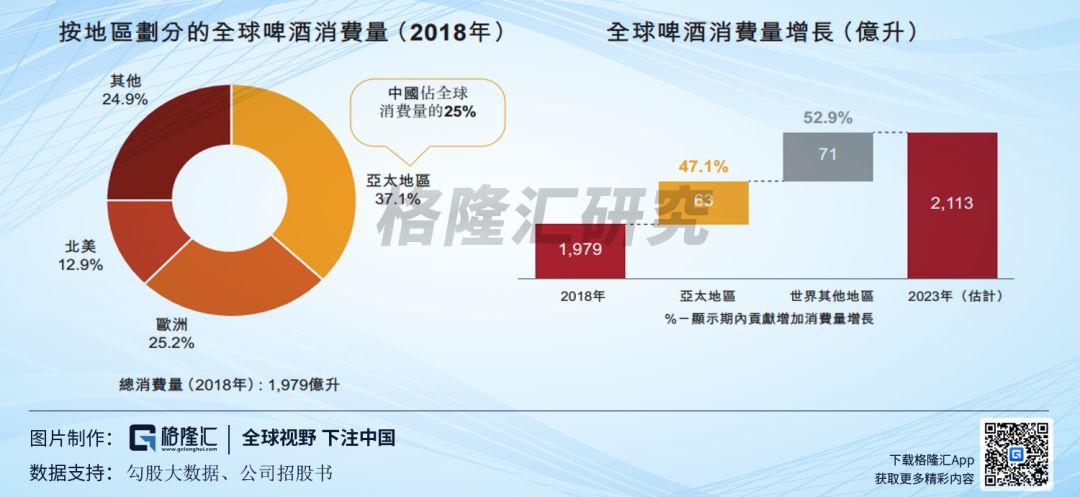

根据百威亚太的招股说明书显示,按消费量和增速计算,亚太地区已经成为全球最大的啤酒消费市场,也是啤酒消费量增速最快的区域之一,2018年到2023年预计亚太地区将会贡献全球啤酒消费量增幅的47%。

亚太地区是全球最有潜力的啤酒市场是毋庸置疑的,然而在这片市场里的增长空间是完全不一样的。从公司产能分布来看,中国,澳洲,韩国,印度和越南是主要市场。其中亚太地区东部主要是澳洲,日本韩国,是高度成熟的啤酒市场;而西部地区包括中国,印度,越南等国家是增速较快的市场。

百威出售澳洲地区的业务不仅因为市场高度成熟,增长空间不大,而且澳洲地区的竞争格局明朗,也有来自对手的压力。2018年,澳洲市场啤酒行业的CR5占比是91.9%,百威英博占比48.8%,Lion Nathan 品牌以36.4%的市占率排名第二。市场高度成熟的背景下,消费量始终上不去,加上当地啤酒品牌的实力不弱,百威挑中这块资产出售也在意料之中。

经过一番折腾之后,对于百威亚太估值逻辑已经悄然发生改变。澳洲地区处于成熟市场,业绩增速慢,会拉低百威亚太整体的业绩表现。剥离这部分业务之后,公司的财务数据会更加靓丽,之前不愿意给出高估值的投资人也会改变看法。

同时经过游行示威的事件冲击之后,香港金融业也不是很乐观,券商投行的日子也不好过。香港的新股市场萎靡不振,8月份只有1起IPO,对于百威亚太这么大体量的肥肉,大投行自然不会放过。经过‘精心打扮之后的百威亚太,成功实现一石二鸟的套路,通过卖资产既缓解了母公司短期的债务压力,又改变了市场对于公司估值的看法。所以这次上市比上次阻力更小,已经十拿九稳。

2

坚持上市的目的是什么?

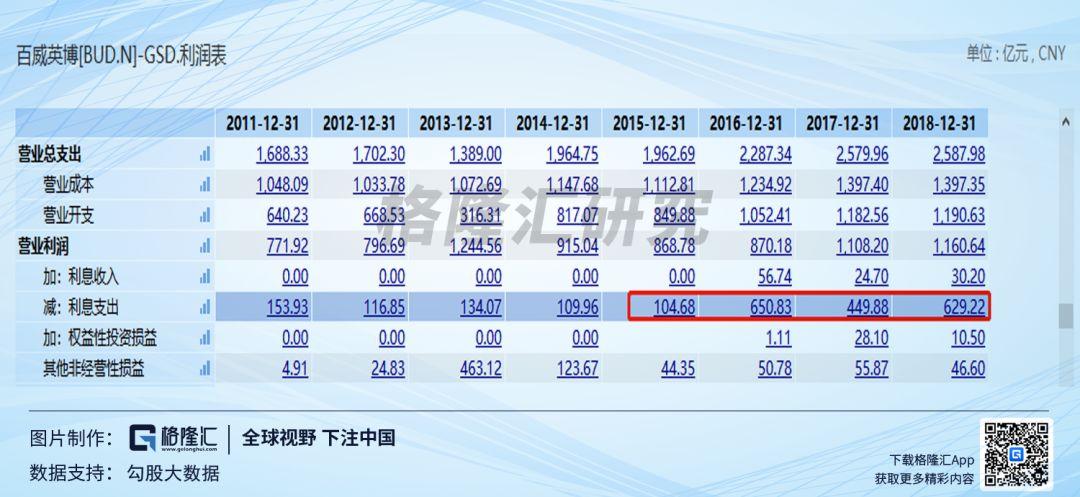

百威英博在2015年并购全球第二大啤酒商南非米勒之后,从此也就奠定在啤酒市场全球霸主的地位。同时并购背后带来的代价也是非常惨重的,百威英博也是负债累累。

截止2018年12月31日,百威英博的杠杆比率从2015年的320%又增长到360%,净债务高达1028.4亿美元,为此2018年的利息支出也高达629.2亿元人民币。

在巨额的财务杠杆下,2018年百威英博的净利润才299.8亿元,利息支出是净利润的2倍有余,可以想象,高负债吞噬了公司大块的利润,而且影响了业绩增速。

一次不成,坚持第二次成功上市,这就是百威亚太上市的目的——替老子还债。百威在卖掉部分资产之后还是谋求机会继续上市,而且百威亚太在第一次递交招股书的时候,就已经说明募集资金的用途就是为了还债,可见母公司是多么缺钱啊。

“圈钱”只是目的之一,坚持上市的目的不排除百威为了价值最大化的圈钱。香港市场已经有两家啤酒公司巨头华润和青啤,而且这两家公司有一个共同的特点:就是享受着市场给与的高估值和高溢价,前者作为全国型企业享受着90X的高估值,后者是区域型公司也有35X PE。面对诱人的市场红利,难保百威不看着眼红。

时隔两个多月,百威亚太瘦身之后,宁愿剔除低增速地区带来的业绩干扰,来提升估值,抬高身价,这就是百威打的如意算盘。

3

啤酒公司哪家强

司马昭之心,路人皆知。虽然百威亚太上市是为了融资还债,但用“圈钱”来形容似乎又有点“小肚鸡肠”,毕竟公司的市场竞争力,优化的产品结构,稳定的盈利能力都是可以得到投资界认可的。

啤酒这个新物种作为国外的舶来品,对比国外的啤酒行业历史也是很有参考价值的。研究国外啤酒行业的历史就会发现,啤酒公司的成长史就是一部持续不断的吞并史。具体来看:在2008年行业龙头百威的母公司AB公司被比利时英特布鲁收购,行业的老二,老三米勒和康胜合并了在美国的业务,成立了米勒康胜公司。自此以后,啤酒行业集中度更加收缩并且稳定,形成了双寡头垄断的局面,行业CR2接近80%。

而国内啤酒行业的现状是,华润已经通过并购扩张的外延式战略成长为全国性品牌企业;青啤因为占据山东,华北,华东地区的市场份额成为了区域性公司;燕京啤酒的生存处境却更加艰难,只有北京和内蒙古两大主要市场。所以对比来看,国内品牌未来将是华润,青啤,燕京三大啤酒企业之间的角逐,同时中国啤酒行业集中度还有很大的提升空间,直到存在寡头或者双寡头的垄断局面出现,这也是未来的啤酒市场竞争格局之一。

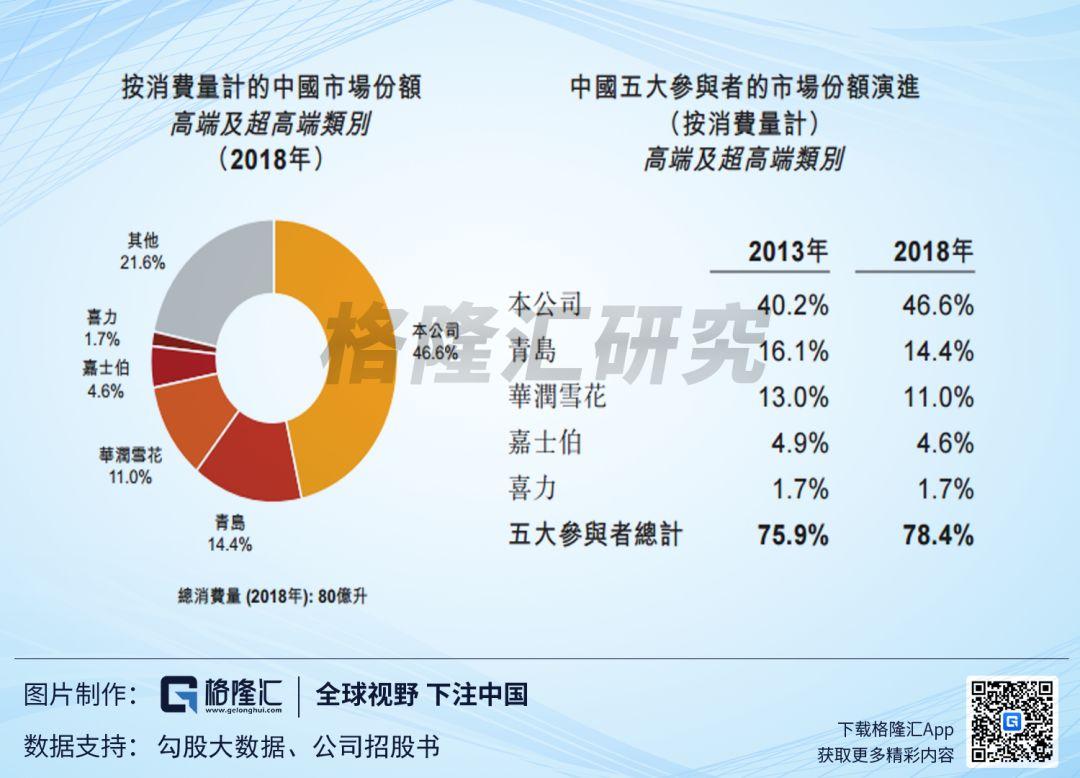

行业集中度提升是一方面,随着啤酒行业的销量放缓,产品结构向高端化转型是未来行业的更大看点。从百威啤酒在中国市场的产品结构来看,它走的是高端化的路线。百威旗下的品牌在高端以及超高端产品中以46.6%的绝对市场份额排在第一位。接着排在后面的就是青啤,华润,重庆啤酒(嘉士伯集团控股)。

上一次百威亚太IPO时,按照申购价的估值区间大概在38X—45X之间,大投行觉得估值高于预期而没有买单,而估值接近90倍的华润啤酒却受到市场的追捧,市场是不是存在泡沫呢?如果说百威亚太第一次IPO时高估,那么现在的华润啤酒绝对高估。

啤酒行业受季节性的影响较大,上半年的净利润几乎就是全年的,四季度完全亏损。这些行业特点可以从华润啤酒,和青啤的财报可以看出。

华润啤酒今年上半年的业绩增速很快,净利润同比增长24%,达到18.7亿元的净利润和青啤相差不大,但是估值却有天壤之别,况且今年6月份华润还收购了喜力啤酒在中国地区的业务,还带来了并表方面营收的增长。

百威亚太上市后,3家公司还是有可比性的。华润啤酒作为全国性企业,在产能布局和渠道方面比青啤更有优势,但是在产品结构方面,青啤高端产品的市占率比华润更好,所以体现在净利润上,青啤用产品的高利润弥补了不足。

而百威亚太具有两者的优势,却没有两者的不足。百威在印度、韩国、越南、中国都有产能布局,市场份额跨区域,跨国家这是公司在品牌,渠道方面的优势;同时在中国高端啤酒市场以46.6%的市占率位列第一,又完全超越青啤。所以从品牌渠道,产品结构方面进行考量,百威亚太都可以完胜华润和青啤。

最后谈谈估值,在净利润相当的前提下,青啤33X的估值比华润89X估值更具投资价值,如果百威亚太第二次IPO成功上市,新股估值又和青啤不相上下,那么就首选百威。所以经过综合考量之后,港股的3个啤酒标的,第一选择百威亚太,其次就是青啤,不得已才会选择华润。